反曲弓射箭运动员肩关节损伤的研究进展述评

王世坤,杨 晨,孔喜良

射箭在我国属潜优势竞技体育项目,自20世纪50年代开展射箭运动以来培养出了大批优秀的射箭运动员,在国际上和美国和韩国形成了三足鼎立的形势。几十年来,运动技术的不断革新、运动装备的不断升级、训练方法的不断完善造就了一个个新的射箭世界纪录,不断使人类朝着更高、更快、更强的目标奋进。但我们不能忽视的是,射箭作为一种肩、颈、背、臂、腕同时参与的单侧静力性复合运动项目,其慢性损伤的发生率一直居高不下,伤病仍然是运动员无法回避的一个问题。自从1972年慕尼黑奥运会重新将射箭列为正式项目以来,很多运动员都因为伤病遗憾告别了赛场。另一方面,射箭作为小众项目,得到的关注度一直不高,这也导致射箭运动损伤方面的研究一直得不到重视。如果我们从文献学的角度去审视当前射箭项目运动损伤的研究的话,则可以发现目前将损伤机制与运动员动作技术结合分析的文献非常缺乏。因此,暨2021年东京奥运会召开之际,本文通过整理国内外关于射箭肩关节损伤的相关研究成果,对射箭项目的肩关节损伤率、损伤类型、损伤机制、损伤的危险因素进行了分析与阐述。旨在本文为我国射箭提升科学化训练水平提供帮助,也为今后科研工作者开展射箭运动损伤的防治与干预研究提供参考依据。

1 射箭运动员的肩关节损伤率

众所周知,参加任何体育项目都存在着一定的受伤风险,不管这种损伤是急性的还是慢性的,它们都会对运动员的精神和生理造成不同程度地伤害,甚至很多优秀的运动员因运动损伤告别了赛场。梁飞等人指出,运动员的损伤根据其竞技特点的显现出明显的项群特征。射箭作为技能主导类表现准确项群的体育项目,由于不涉及身体对抗,因此发生急性损伤的概率并不高。根据2016年里约奥运会各个参赛国医疗队及奥委会的官方统计记录显示,在11274名运动员中,急性伤害事故的总体发生概率为8%,单项中发生伤害事故概率最高的为小轮车(38%)拳击(30%)及跆拳道(24%),而最低的项目为射箭、高尔夫及皮划艇(0~3%)。2008年北京奥运会及2012年伦敦奥运会的统计数据也得到类似的结果。事实上,射箭项目最常见的伤病是慢性损伤,国际箭联医学委员会曾经在1996年开展过一项大规模的调查,调查数据显示射箭运动员的主要以慢性损伤为主,损伤部位集中于上肢各部位肌肉,包括肩、腰、颈、肘、腕等,其中又以肩关节的损伤率最高。

Mann和Littke的病例对照研究可能是第一篇针对射箭运动员肩关节损伤情况进行研究的学者,他们通过回顾性问卷调查和身体检查,发现50%的射箭运动员在当前或职业生涯中有严重的肩伤。Bac等人针对48名射箭运动员的调查后发现,79.1%的运动员存在肩部的慢性损伤。国内的研究也得到类似的结果,我国学者曾在1981年、1989年、1996年、2009年、2016年针对各省队及国家队射箭运动员开展过专项研究研究,发现其肩关节的总体损伤率分别为41.2%、44%、42.9%、53%、35%。以上数据说明肩关节损伤率并未因为训练技术和器材设备的更新出现显著下降。多数运动员在生涯中均会遭受损伤的困扰,且损伤率很可能不受地域,国家,技术体系,人种等因素的影响。可见,肩关节的慢性损伤已经成为世界范围内射箭运动员的职业病之一。

2 射箭运动员肩关节损伤的主要类型

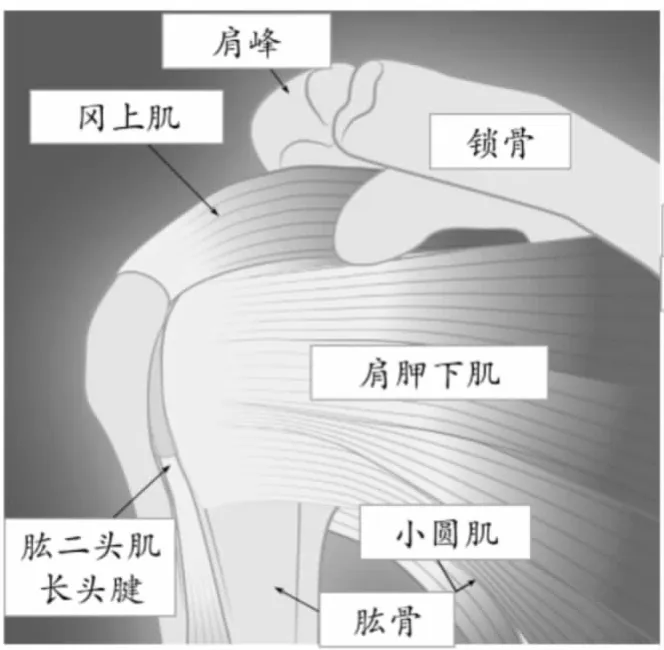

任玉衡等人曾经对我国49个项目6810名运动员开展过一项大规模的流行病学调查,调查数据显示肩关节的损伤多以慢性的肌腱损伤为主。针对射箭运动员的进一步研究显示,射箭运动员肩关节的损伤类型主要为冈上肌肌腱炎、肩峰下滑囊炎(肩峰下滑囊位于肩峰、喙肩韧带和三角肌深面筋膜的下方)、肱二头肌长头肌腱炎,而肩袖肌腱炎,运动性肩背筋膜炎也占有一定比例[3]。冈上肌肌腱炎、肩峰下滑囊炎及肱二头肌长头肌腱炎又称肩峰撞击综合征,其损伤原因是因肩峰下间隙内的冈上肌肌腱、肱二头肌长头肌腱、肩峰下滑囊及关节囊受到了肩峰或肱骨大结节的撞击、摩擦,因此而得名。

肩峰下间隙是指喙肩弓和肱骨头之间的空间,正常情况下,人类的肩峰下间隙约为10~15mm,间隙上有喙肩韧带、喙突、肩峰,间隙下有肱骨大结节及肱骨头的上半部分(图一)。通常情况下,这些组织与肱骨头和肩峰保持一个适当的空间,不会发生撞击现象。但因某些原因导致肩峰下间隙缩小或者肱骨头向肩峰或者喙突移动时,处于两者之间的肩袖组织就会受到挤压、碰撞、久而久之便会产生炎症。根据损伤的发展程度,Neer将其分成了三个阶段:1)水肿出血期,此时肩袖韧带或肌腱水肿出血,无需治疗可逆,运动员一般只会感觉到隐痛或者压痛;2)纤维变性期,此时肩袖韧带及肌腱组织会产生退行性病变,增厚,损伤加重,保守治疗下可逆,明显疼痛,肩关节活动范围缩小;3)肩袖肌腱撕裂及骨性改变期,此时肩袖肌腱或韧带的退行性病变继续加重,肩袖肌腱出现部分或完全撕裂,肩关节稳定性下降,明显且持续疼痛,该阶段只能通过关节镜实行肩峰下成形术,任何非手术治疗都被认为是无效的。

图一 肩关节生理解剖结构

3 射箭运动员肩峰撞击综合征的损伤机制

3.1 冈上肌肌腱的损伤机制

冈上肌肌腱所处的位置决定了当肩峰撞击现象出现时,往往是最先受到损伤的部位,因此冈上肌肌腱是肩峰撞击综合征中发病率最高的一类损伤。目前的研究认为导致冈上肌损伤的主要因素包括先天肩峰发育异常、慢性劳损导致的退行性改变等。

冈上肌的损伤与肩峰下撞击(原发性撞击)有着密切联系,而很多学者都认为导致肩峰下撞击的重要因素是肩峰下间隙狭小。肩峰先天形态异常是导致肩峰下间隙狭小的其中一个原因,Bigliani针对140具尸体进行解剖后发现,人类的肩峰形态可分为三种类型:Ⅰ型为扁平型、Ⅱ型为弯曲型、Ⅲ型为钩状型。尽管何种原因导致的这种形态差异暂不清楚,但可以确定的是,Ⅱ型和Ⅲ型肩峰减少了肩峰下间隙,使得肩关节在外展时冈上肌肌腱与肩峰产生撞击的概率增加,因为在该研究中发现肩袖组织严重损伤的有73%都是Ⅲ型肩峰,24%是Ⅱ型肩峰。综上所述,如果运动员存在先天肩峰形态上的异常,那么毫无疑问将会更容易受到伤病的困扰。

除以上因素外,不良的技术动作也会导致冈上肌损伤出现,由于射箭项目要求在执射的过程中保持肩胛骨的绝对稳定,因此教练员往往非常重视“塌肩抬肘”技术的重要性(图二),这一点在国家体育总局编写射箭教材中也曾特别强调过。但人为的保持肩胛骨的固定也使得肩肱节律失效。正常情况下,由于肩肱节律的存在,肩关节在外展时一直保持适当的肩峰下间隙,不容易发生肩峰撞击,但是在“塌肩抬肘”之后,由于运动员肩胛骨保持在原位无法进行活动,因此肩关节的可外展范围大大缩小,只有盂肱关节贡献的120度左右,此时运动员若因不良的技术动作导致举弓高度过高时,肱骨的过度外展会导致冈上肌肌腱受到撞击,在高训练量的诱因下,这种因不正确的动作技术所导致的反复撞击会导致冈上肌损伤并发生退行性变化。Sein等人认为,这种反复的应力刺激强化了冈上肌肌腱中蛋白激酶的表达,使得细胞凋亡增加,进而导致肌腱出现炎症,产生退行性病变。此时肌腱通常从黄白色变成灰色,颜色阴暗、最终可导致肌腱的断裂。同时这种炎症在发展过程中还会导致冈上肌肌腱水肿、增厚,使得体积增大,这进一步减小了肩峰下间隙,又增加了肩峰下撞击的频率和概率。

图二 举弓至固势阶段肩胛骨的状态

随着冈上肌损伤的逐渐发展,会由于冈上或冈上肌累及其他肩袖组织产生的损伤导致对肩关节稳定能力下降,使得撞击的频率进一步增加。郭晓程等人针对50名肩峰下撞击综合征的患者进行研究后认为,肩袖肌肉及韧带的劳损、退行性改变、肌力下降会减弱肩袖对肱骨头稳定性的维持,这会导致肱骨在肩关节运动的过程中发生移位,产生撞击(继发性撞击)。在损伤早期,这种情况表现得不明显,因为人体的盂肱关节是一种静态稳固结构,在肩袖肌群及韧带产生轻微的损伤时,尚可较为稳固地包裹住肩关节,使其限制肱骨头在关节窝内的过度活动,但当肩袖肌群或韧带损伤的发展较为严重时,便不能再很好地起到维持这种稳固效果的作用。法哈德等人指出,肩关节不稳导致肩峰下撞击的机制主要有两点:1)当肩袖肌腱、韧带出现撕裂、病变进而对肱骨头的稳定能力下降时,肱骨头在肩关节运动时可能会上移到关节盂内,发生撞击;2)当肩胛骨周围肌肉肌力下降或者出现肩胛运动障碍(即疲劳后)时,会导致肩胛运动控制失常,造成肩峰下间隙减小,增加撞击概率。

3.2 肩峰下滑囊的损伤机制

目前对于肩峰下滑囊炎的相关研究数量不多,而针对运动员此类损伤的系统研究更是罕见。但肩峰下滑囊在射箭运动员中的损伤率并不低,根据刘宇宁、许实德等人[8][9]的两项研究来看,肩峰下滑囊损伤的比例分别为23.8%和17%,损伤率均仅次于冈上肌损伤。导致射箭运动员肩峰下滑囊的损伤率如此之高的原因与完成技术动作时肩关节的频繁外展有着密切的联系,由于肩峰下滑囊的生理位置比较特殊,它位于肩峰突和肱骨大结节之间,将肩峰突和肱骨大结节隔开,使肱骨大结节不会直接接触肩峰,但是这种结构也使得下滑囊在肩关节外展时易受到肩峰的挤压,或者肩关节不稳时受到来自肱骨头的碰撞,这两种反复的应力刺激都会导致肩峰下滑囊受损。另外,由于肩峰下滑囊与冈上肌的位置很近,因此当冈上肌损伤时,它也会受到冈上肌的累及,特别是冈上肌肌腱炎产生的钙盐沉积物可刺入滑囊内,这会导致肩峰下滑囊炎的出现。

3.3 肱二头肌长头肌腱的损伤机制

肱二头肌长头肌腱起源于肩胛骨盂上结节,下行止于桡骨结节。穿行于肩横韧带和结节间沟形成的骨纤维管道内,与肱骨中部与起始于肩胛骨喙突的短头汇合形成肌腹。当肩关节运动时,肱二头肌长头肌腱会在结节间沟内进行运动。射箭运动员在举弓时,肩关节依次进行内旋、内收、前屈、进行勾弦和举弓动作,随后开始开弓,肩关节进行水平外展运动,撒放时,肩关节在保持外展的情况下外旋。在射箭完成的技术过程中,肱二头肌长头肌腱经历了在结节间沟内滑向上方至滑向下方的过程。在这种反复的滑动过程中,二头肌长头肌腱容易受损。

就外商投资流向区域而言,外商在我国的直接投资具有明显的区域性特征。从1979年改革开放至今,外商对我国的直接投资多集中在东部沿海城市和珠三角、长三角一带。目前,我国东部地区的实际外资吸收额约占总外资的87%,中部地区约占10%,西部地区仅占 3%。其中长三角区域约占44.5%。随着我国“一带一路”的推广,“一带一路”沿线地区收纳的外商直接投资金额虽有所提升,但仍仅占外商在我国实际投资金额的4.3%。

根据目前的研究来看,肱二头肌肌腱的损伤率存在着项目差异,有一些研究指出损伤率并不高[14],但也有一些学者认为损伤率处于中等水平。结合射箭项目的技术特点来说,肱二头肌长头肌腱的损伤风险是比较大的。戴尅戎指出,当肩关节外展并伴肘关节屈时,长头肌腱较易受到磨损,而这个动作恰恰是射箭运动员在开弓至撒放时所保持的姿势。前文中提到,运动员在举弓至撒放环节,长头肌腱在结节间沟内不断的滑动,但由于解剖研究发现人类的结节间沟内骨表面存在粗糙可能,再加上结节上嵴处易出现骨刺[43]。因此在大训练量的诱因下,二头肌腱的这种反复滑动极易诱发炎症的出现。并且撒放环节的损伤概率很可能还高于举弓环节,因为对于反曲弓项目来说,开弓过程是一个拉力逐渐增大的过程,在靠位时弓的拉力达到最高点。而在撒放瞬间,由于拉力的突然消失,肩关节和大臂会因为惯性的作用会在保持外展的情况下进行外旋运动(图三),且这种运动速度非常快,不会超过1秒钟,因此这会导致肱二头肌长头肌腱在结节间沟内受到较举弓环节更为猛烈且迅速的牵拉,这也进一步加大了在撒放时发生损伤的概率。

图三 撒放瞬间至撒放后肩关节的运动状态

除以上因素外,继发性撞击也是导致肱二头肌长头肌腱损伤的另外一项重要因素,继发性撞击由原发性撞击所引起。继发性撞击发生时,肱二头肌长头肌腱会与喙肩弓发生摩擦、从而导致肱二头肌长头肌腱炎。原发性撞击导致继发性撞击的机制比较复杂,但与肩袖韧带、肌腱受损后导致的盂肱环节不稳定有密切联系。例如当运动员的冈上肌因肩峰下撞击受损时,会因冈上肌肌腱韧带的撕裂或断裂导致肩袖肌群无力,肩关节的稳定性下降。肩关节稳定性下降后,会使得肱骨头轻度向前上移位,并在运动的过程中导致继发性撞击的出现,即进一步增加下撞击的频率以及出现新的撞击现象,包括喙突下撞击(发生于喙突和肱骨小结节之间的间隙)和内撞击(发生于冈上肌腱、冈下肌腱和关节盂后上方之间)。

4 射箭运动员肩峰撞击综合征的主要症状

4.1 疼痛

很多研究都指出运动员临患肩峰撞击综合征后,疼痛是最主要的表现。这种疼痛主要来自肩峰下滑囊的损伤,这是由于在肩峰下滑囊易受喙肩弓撞击应力的顶侧的滑膜中存在大量的游离神经末梢、Ruffini终末器、环层小体等组织,这些组织对痛觉非常敏感,但通常情况下疼痛不是持续的,而是只有在受到刺激的时候才会出现。在完整的射箭动作流程中,由于每个人的损伤程度不等,大部分人都只有在某一个环节存在疼痛,全程都存在疼痛现象的很少。Akhoury等人针对这个问题进行了深入的研究,通过对88名患有肩峰撞击综合征的运动员的调查发现,35%的运动员的疼痛现象发生在举弓阶段及开弓之前,45%的人的发生在开弓过程中或固势阶段,12%发生在撒放阶段,只有8%的运动员在整个执射过程中一直存在肩痛现象,在疼痛的持续时间上,有80%的运动员的疼痛现象会在两次发射之间消失,有20%的运动员存在着持续时间较长的疼痛,在休息时也不消失。

疼痛程度也会随着损伤的发展逐渐加重。目前常用的疼痛程度评分有VAS视觉模拟疼痛评分、ASES美国肩肘病协会评分、UCLA肩关节功能评分和Constant—Murley肩关节功能评分等。然而由于疼痛评分只是这类评分系统中的一个部分,因此多数研究主要探讨的整体分数与损伤程度之间的关系,专门针对疼痛程度与损伤相关性的研究很少。为数不多的针对射箭运动员和普通人的研究显示,对于那些损伤情况较轻的患者,其主观的疼痛程度往往较低,但是对于那些需要手术治疗,损伤较为严重的患者其主观的疼痛程度往往比较剧烈。但不论疼痛程度轻重,对运动员的影响都非常大。疼痛不仅会导致运动员错过比赛、训练成绩和质量变差,还会使射箭运动员心理压力增大、烦躁苦闷、甚至产生自我否定的想法。而射箭作为对心理健康要求较高的一个项目,运动员心理素质的波动无疑会导致竞技水平的下降。

4.2 力量及活动度下降

除疼痛外,肩峰撞击综合征还可导致肩关节肌群的力量及活动度下降。胡胜闯测量了16名患有肩峰撞击综合征的射箭运动员的肩关节在角速度为30°时的峰力矩,发现肩峰撞击综合征的射箭运动员肩关节在各个方向运动时的最大力量都有显著的下降,这种结论也得到了更多学者的支持。另外,王磊等人针对42名运动员的调查后发现,肩部外旋肌群在生活和训练中易被忽略或弱化,但该块肌肉对维持盂肱关节的稳定和防止继发性撞击的出现有着非常重要的作用,因此肩关节外旋肌力的下降可以作为肩关节损伤的预警信号。

在力量下降的同时,往往还伴随着肩关节活动度的减少,特别是肩关节前屈、后伸、外展的幅度,肩峰撞击患者与健康人有着显著的差异。部分学者对这种活动度减小的原因进行了初步的研究,认为导致外展时活动度减少的主要原因是冈上肌在受损后肌力下降,使得三角肌中束和冈上肌合力作用下降导致了肩关节外展能力减弱。而前屈活动度减少的原因是因为斜方肌上部、斜方肌下部、前锯肌这三块肌肉肌力的改变使得三块肌肉之间的力偶关系发生了变化,导致锁骨的上提和肩胛骨的上外旋受到了限制,肩峰下打开的空间有限,不利于肩关节的前屈,同时力偶关系发生改变后,会导致肩胛骨的内缩—前突运动轨迹也发生了变化,减少了肩关节后伸的活动度。但这种说法需要开展更多针对不同项目运动员的研究来进行进一步的验证。

4.3 运动学特征改变

肩峰撞击综合征的运动员还存在着肩胛运动学特征的改变,Shinohara等人发现肩峰撞击组射箭运动员在完成技术动作时,拉弓臂的肘关节屈曲角度较小,其斜方肌上部肌电水平较高,下部水平下降,然而该研究并未对导致这种现象的原因进行解释。但通过这种现象我们可以判断射箭运动员在肩关节损伤后其完成技术动作的运动学特征发生了改变,不再是通过正确的发力方式来完成技术动作。在射箭过程中,斜方肌上部和下部都是固势环节继续加力的重要动力肌群,在固势阶段,二者的肌电值仅低于三角肌后束。根据解剖学功能来看,斜方肌上部的功能是使肩胛骨后缩(近固定时),斜方肌下束是使肩胛骨下降,在射箭时二者会相互配合,使肩胛骨靠近脊柱并保持固定,从而为继续加力环节提供稳定支撑。但如果在射箭的过程中斜方肌上部激活程度增加、斜方肌下束的激活程度下降,很可能意味着在固势过程中肩胛骨发生了上回旋运动,即产生耸肩现象,耸肩是射箭运动员的一种典型的内合错误,会使力线远离运动员的身体,使运动员的持弓臂和拉弓臂开始远离射箭面,导致运动员处于一种生物力学上的不利姿势,最终后果就是导致拉锯缩短,拉响信号片的时间延后,而这会导致运动员瞄准时间也随之改变,从而彻底打乱运动员的技术节奏,同时在撒放瞬间还可能出现松撒现象,导致技术动作的崩溃。

肩关节损伤后肌电图的变化说明斜方肌在代偿完成某种功能,进而导致了运动学特征与健康运动员的差异,但为谁代偿和完成什么功能目前尚不清楚。事实上这种完成技术动作时的运动学特征异常在其他项目中也非常常见。一些针对排球运动员的研究指出,肩峰撞击组运动员在完成技术动作时斜方肌中部和前锯肌的肌力出现下降,同时在扣球时斜方肌下部的激活存在异常。尽管目前在很多不同项目肩关节损伤的运动员中都能观察到这种现象,但由于人体肩关节肌肉、肌腱甚多、联系紧密,且一旦涉及运动,其生物力学特征往往变得非常复杂,因此肩关节损伤如何导致的这种动力学特征变化还缺乏相关的研究。

5 射箭运动员肩峰撞击综合征的危险因素

多数学者往往将肩峰撞击的危险因素归结于热身程度不、教练员重视程度不够、未得到及时休息等。这些因素确实在损伤的发生过程中具有重要地位,但值得注意的是,还有一些性别、先天特征以及运动水平方面的因素却几乎未被提及过。

5.1 双臂功能及生理特征差异因素

射箭运动员的持弓臂和拉弓臂均有可能受到慢性损伤的困扰,目前的研究均认为拉弓臂的损伤率要高于持弓臂,但高出的范围则说法不一。Niestroj等人针对62名职业运动员的研究后发现,相对于持弓臂,运动员拉弓臂的损伤率要高得多,为64.7%,而持弓臂仅有35.3%。与此同时,有学者认为拉弓臂的损伤率确实大于持弓臂,不过之间的差距并没有那么大,Akhoury等人[30]针对运动员的研究发现,射箭运动员的双侧肩关节损伤率差距在10%之内,该研究的统计数据显示运动员持弓臂肩关节损伤的比例为36%,拉弓臂为42%。

由于肩峰撞击综合征包含多种损伤,不经过影像学检查很难确定具体的损伤类型,而多数研究又都是回顾性的,因此目前在这方面的研究中,我们无从得知冈上肌肌腱炎、肩峰下滑囊炎、肱二头肌长头肌腱炎各自在拉弓臂和持弓臂的准确损伤率。但根据射箭项目的特点来看,拉弓臂涉及了更多的运动,持弓臂只是起到静态推弓的作用,几乎没有运动,因此肩关节不稳对拉弓臂的影响较大,导致拉弓臂比持弓臂遭受了更多的继发性撞击,也导致了更高的损伤率。另外,单就针对肱二头肌长头肌腱而言,有一些解剖学研究提供了可信的结论支持惯用手的损伤率高于非惯用手。冯金升等人通过解剖20具尸体和60具骨性标本后发现,二头肌长头肌腱最常见的损伤位置为结节间沟的小结节处,并且右侧的增生程度大于左侧,这说明在右利手的人群中,右臂的肱二头肌长头肌腱在小结节处发生损伤的概率大于左臂。针对这种发现,王启华等人提出了假设,指出人类在学会直立行走以后,尽管双手得到了解放,然而肱二头肌长头肌腱仍然会对结节间沟的内侧壁施加着一定的应力,同时由于骨骼的形态往往会受到来自肌肉力量及肌肉形态的影响,因此惯用手的肱二头肌长头肌腱对结节间沟内侧壁的应力可能要强于非惯用手,这也使得右侧结节间沟更加深而且窄,所以右侧的肱二头肌长头肌腱更容易在与结节间沟的摩擦下发展成肱二头肌长头肌腱炎。另外,对于射箭运动员来说,由于左手为惯用手运动员很罕见,大部分人都是右利手(即右臂是拉弓臂)。因此结合以上的研究可以判断,运动员拉弓臂因先天生理特征的因素比持弓臂更容易出现肱二头肌长头肌腱的损伤是合理的。

5.2 性别因素

相对于男子来说,女子确实会因为荷尔蒙激素的作用导致某些韧带或肌腱损伤率显著大于男性,例如ACL前十字韧带撕裂女子的损伤率是男子的数倍。但是对于肩袖肌腱、韧带来说,目前没有任何证据显示在生理层面上女子比男子更容易受到损伤。Andrew等人对PubMed数据库中的210篇肩关节慢性损伤的流行病学研究进行了Meta分析,这些研究一共涉及了6653名患者,但未发现男子和女子的损伤率存在明显的性别差异。

在针对射箭运动员肩关节损伤的相关研究中,部分研究[4]发现成年女子运动员的损伤率高于成年男子运动员,但也有研究不支持这种结论[10][28]。结合前文中关于男性和女性的流行病学调查来看,如果男子和女子射箭运动员真的存在损伤率上的性别差异,那么其影响因素可能更多的与男子和女子完成技术动作的方式有关,做出这种推测并不是空穴来风,因为确实有很多学者均发现女子射箭运动员与男子在完成技术动作时的肩背部肌肉群的动力学特征存在性别差异。关于这个问题需要先了解射箭项目的技术特征,射箭运动员在开弓时的力可以分解为两个分力,一个分力沿着拉弓臂上臂的纵轴并背向肩关节,这个分力的主要作用是抵抗弓弹性力的压力的作用,另外一个分力则与上臂纵轴垂直,用来抵抗弓对人产生的内合力作用。通过运动生物力学知识可以判断,第一个分力由前锯肌收缩产生,后一个则由三角肌后束收缩产生,可以看出,这说明三角肌后束在抵抗弓的内合力中发挥着重要作用(大量肌电研究也证实了三角肌后束的高肌电幅值)。综上所述,如果在固势阶段,三角肌后束的肌力下降,那么拉力会开始对运动员产生一个内合力,将双侧肩胛骨拉离脊柱,此时上斜方肌激活程度会增加去对抗这种内合力,但斜方肌并不能支撑太久,肩胛骨开始逐渐上回旋,导致肩峰下间隙的缩小,可能会发生肩峰撞击现象。根据一些学者的研究来看,女子在执射的过程中,其三角肌后束的肌电值和动员程度比男子大得多。这种现象说明女子运动员的整体力量水平比较差,在抵抗内合力时比男子更加吃力,因此有理由推测女子在完成技术动作的过程中可能会更容易产生耸肩现象,而这会导致肩峰下间隙缩小,更容易发生肩峰撞击。但这种理论仍需要更多的研究来支撑。

5.3 不同训练阶段及不同技术水平等因素

有些研究发现射箭运动员的损伤率在不同训练阶段和训练水平下可能是不同的,根据范凯斌等人[10]的统计数据显示,在基础训练阶段和专项提高阶段,射箭运动员的肩关节损伤率分别为66.7%和50%,由于这两个阶段是运动员的运动技能打基础的时期,这种较高的损伤率可能与训练强度和训练量较大有关。在最佳竞技阶段和竞技保持阶段,损伤率有所下降,分别为37.5%和12.5%,这可能是因为运动员的训练重点已经转向技术细节的完善,运动量和强度逐渐减少,发生损伤的概率也下降。同时,随着运动技能水平的提高,损伤率也可能出现下降,从二级运动员到运动健将,损伤率依次为73.7%、47.1%、32.3%。国外的一项研究同样发现了这种现象,有学者[43]发现相对于参加德国国家锦标赛的运动员,参加欧洲射箭锦标赛的运动员有着更低的损伤率,尽管他们使用的弓箭磅数更高,训练强度更大。这种现象的原因可能在于当运动员在达到较高运动技能水平后,往往会获得更好的训练条件和后勤保障,技术动作也更加合理,从而导致损伤率下降。

6 结论

1.射箭运动员的肩关节的常见病为肩峰撞击综合征,包括冈上肌肌腱炎、肩峰下滑囊炎、肱二头肌长头肌腱炎,三者都属于典型的慢性损伤。主要由不良的技术动作及肩峰形态异常所引起的原发性和继发性肩峰撞击所引起。由于射箭项目的技术特点和我国竞技体育三从一大的训练原则等因素决定了几乎不可能完全杜绝损伤现象的出现,但仍应注意协调好训练与恢复的关系,树立起良好的伤病防范意识,从而推迟伤病的出现,延长运动员的运动寿命。

2.射箭运动员患肩峰撞击综合征的主要症状就是肩关节的疼痛以及肩关节在各个方向上的力量下降,以及活动度的减少。这种现象的发生机制与肩袖肌群的力偶关系发生改变有关,如果任其发展会进一步导致肩胛运动障碍,进而对运动员技术动作的执行造成影响,影响成绩。因此在日常的训练中,可关注运动员肩关节外旋肌力的变化,外旋肌力的减小往往是肩关节损伤的预警信号。而当损伤症状出现时,教练员和运动员需要尽快通过相应的评分系统安排康复手段,有条件的可以进行影像学检查,可以更为准确的判断损伤的真实情况。

3.射箭运动员肩峰撞击综合征的危险因素主要包括不正确的动作技术、得不到及时的休息、事先热身活动不够等。但性别、生理特征、训练方面的因素同样值得重视,首先应加强女子运动员的力量训练,特别是拉弓臂三角肌的肌力训练,其次加强运动员拉弓臂肩关节的训练后恢复活动,最后要重视呵护与关心那些技术较为粗糙、运动水平较差的运动员,尽量给他们提供良好的康复条件。但运动员自身也应对伤病重视起来,在训练结束后尽量避免再进行其他运动,伤病出现后应及时向队医及教练员报告。