基于宜耕性评价的耕地利用效率分区与提升路径

王秀丽 李程秀 刘瑜歆 冀正欣 李 玲 蔚 霖

(1.河南农业大学资源与环境学院,郑州 450002;2.河南省土地整治与生态重建工程技术研究中心,郑州 450002;3.中国地质大学(北京)土地科学技术学院,北京 100083;4.中国农业大学土地科学与技术学院,北京 100193)

0 引言

耕地利用效率是反映耕地利用过程中投入的各项资源是否实现优化配置的重要指标,宜耕性则用来评价某块土地是否适宜耕作。伴随着我国城镇化进程的推进,一方面,耕地资源不断被占用,面临着生态环境污染、后备资源紧缺、劳动力不足的窘境,如何在有限的耕地资源上提高利用效率、保障我国粮食安全,已成为当前亟需解决的问题;另一方面,在生态文明建设背景下,我国农业生产已经由解决温饱转向生产方式问题上,耕地的低效利用与过度集约均与可持续发展目标相悖。因此,需要考虑地块的宜耕性,进而制定科学合理的耕地利用效率提升措施,这对实现耕地的可持续利用、保障国家粮食安全与资源的有效供给具有重要的理论和现实意义。

目前,诸多学者基于不同方法与尺度对耕地利用效率和宜耕性评价进行了研究,以指导农业生产实践。耕地利用效率评价主要从生产要素的投入及社会、经济效益的产出过程对耕地利用效率评价指标进行选取[1-3],运用DEA模型[4]、Tobit回归模型[5]、SBM模型[6-7]等方法进行测算,尺度上更多侧重于全国、省、市。宜耕性评价多从利用的限制性角度出发,从最初的自然因素指标[8-9]逐渐扩展到经济、社会、生态等多因素指标体系[10-14],限制性因素法[15-16]、极限条件法[17]、综合指数法[18-19]等评价方法的应用较为广泛,研究尺度从宏观到微观农户、田块均有涉及。

虽然耕地利用效率与宜耕性评价的理论、方法体系已经较为完善,但是综合考虑两者来指导提升耕地利用效率的研究相对较少,而针对具有重要粮食安全保障功能的粮食主产区的研究则更少。本文以全国粮食主产县——河南省原阳县为研究区,在测算分析耕地利用效率特征的基础上,根据耕地的宜耕性评价结果划分耕地利用效率提升区域,以期为耕地资源的合理利用与差别化的政策制定提供参考。

1 研究区概况及数据来源

1.1 研究区概况

原阳县隶属于河南省新乡市,全县辖16个乡镇,3个办事处,583个行政村。截至2018年,原阳县共有耕地70 467.84 hm2,占土地总面积的79.93%。原阳县属暖温带大陆性季风气候,地处豫北的黄河冲积平原,独特的地理生长条件使其成为全国商品粮生产基地和优质水稻种植示范区。原阳县区位特殊,毗邻新欧亚大陆桥郑州站,处于米字形高铁网和中国交通京港澳与连霍高速大十字架的中心位置。作为河南省粮食主产县,从可持续发展角度,基于其宜耕性来探讨耕地利用效率的提升路径,对促进中原粮食生产、制定耕地保护战略具有较强的代表性与借鉴意义。

1.2 数据来源

(1)统计类数据,如粮食总产量、种植业总产值、农作物总播种面积、农业从业人数、农业机械总动力、化肥施用量等数据来源于《原阳县统计年鉴》(2018年)。

(2)空间数据,如土地利用数据来源于基于二调的2018 年变更数据库,土壤有机质含量数据来源于河南省土壤数据库(1∶10 000);灌溉保证率数据来源于原阳县耕地地力评价成果;水资源利用状况来源于原阳县浅层地下水开采图。

2 研究思路与研究方法

2.1 研究思路

随着科技和农业生产技术的进步,耕地利用过程中的自然限制性因素越来越少。但在生态文明建设、资源可持续利用需求日益凸显的背景下,宜耕性需要综合考虑其自然禀赋、耕作便利性和生态保护等方面的要求,在不宜耕种的土地上,一味提升耕地的利用效率,势必会造成生产要素的浪费甚至是生态的破坏,而在适宜耕种的土地上,由于投入产出未达到资源的最优化配置,也是一种资源的浪费。因而,耕地利用效率的提升应遵从地块的宜耕性,从而判别、制定耕地利用效率提升的方向和政策。鉴于此,本文首先基于投入产出系统,构建耕地利用效率评价指标体系,以乡镇为单元评价耕地利用效率;同时,从自然禀赋、耕作便利性、生态保护等方面构建宜耕性评价指标体系,以耕地图斑为评价单元,分析现状耕地的宜耕性;将二者评价结果叠加组合,进行耕地利用效率分区,针对各区域的特点和问题,从可持续发展和生态保护角度,结合土地整治工程措施,提出具体的实施路径,从而指导区域农业生产和黄河流域生态保护建设。

2.2 研究方法

2.2.1耕地利用效率评价

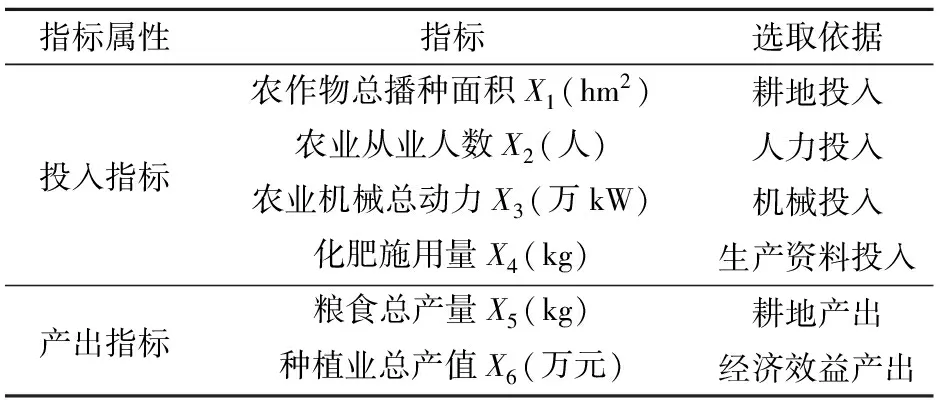

(1)耕地利用效率评价指标体系构建

借鉴文献[20-22],基于投入产出系统,从土地、劳动力、资本等农业生产的三要素出发,选取农作物总播种面积、农业从业人数、农业机械总动力、化肥施用量、粮食总产量与种植业总产值6个指标构建耕地利用效率评价指标体系(表1)。

表1 耕地利用效率评价指标体系

(2)耕地利用效率计算

数据包络分析是基于相对效率的多投入与多产出的测算分析方法,利用“投入-产出”系统确定生产前沿面以评价决策单元效率的经典模型[23]。本文采用报酬不变模型下的投入导向型来对耕地利用综合效率进行测算,具体公式参见文献[20]。将综合效率分解为纯技术效率和规模效率。综合效率是对耕地利用投入和产出指标的相对量算,即单位面积耕地投入与其物质产出和有效成果的衡量,等于其纯技术效率与规模效率的乘积。纯技术效率反映的是在一定的生产技术水平下,耕地所有的投入要素是否充分发挥其生产潜能,规模效率则测算在农业生产过程中耕地利用的投入规模是否达到农业产出最大化的要求。借助Deap2.1平台,测算原阳县各乡镇的耕地利用综合效率、纯技术效率及规模效率。

2.2.2现状耕地宜耕性评价

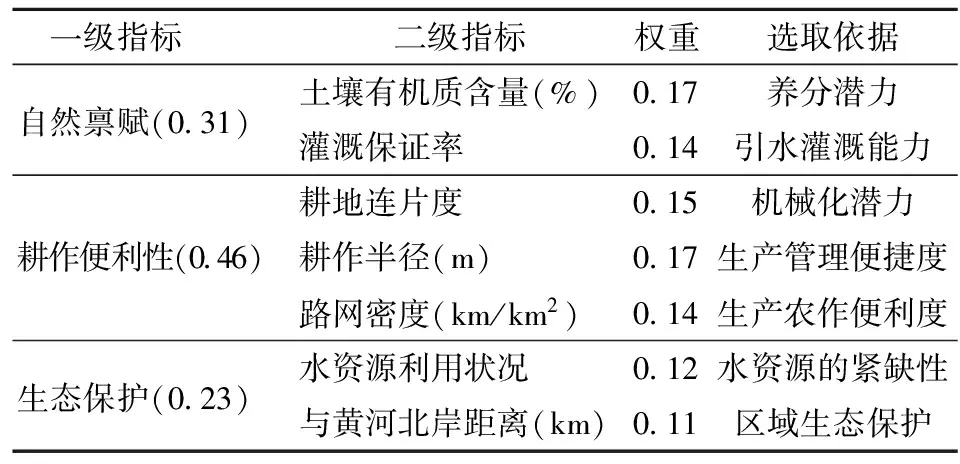

(1)现状耕地宜耕性评价指标体系构建

基于整体性、代表性、可获取性和差异性原则,结合原阳县实际情况,从自然禀赋、耕作便利性、生态保护3方面选取7个指标[24-27]构建现状耕地宜耕性评价指标体系(表2)。其中土壤有机质含量、灌溉保证率代表自然禀赋条件;耕地连片度、耕作半径、路网密度反映耕作便利性;水资源利用状况、流域保护(与黄河北岸距离)代表生态保护。采用层次分析法确定各指标的权重。

表2 原阳县现状耕地宜耕性评价指标体系与权重

(2)现状耕地宜耕性评价指标处理

土壤有机质含量、灌溉保证率、水资源利用状况分别从河南省土壤数据库、原阳县耕地地力评价成果、原阳县浅层地下水开采图中提取,水资源利用状况参照水源地分级保护标准进行缓冲区处理,流域保护以耕地到黄河沿岸距离进行缓冲区处理。其他指标计算如下。

耕地连片度:为耕地地块的集中连片程度,计算公式为

(1)

式中P——耕地连片度

L——村域内耕地周长总和,m

A——村域内耕地面积总和,m2

耕地连片度越大,耕地被分割的程度越大;反之,耕地连片度越小,耕地被分割的程度越小。

耕作半径:耕作田块到农村居民点的距离,通过ArcGIS中的Near分析工具获取。

路网密度:为道路密集程度,按行×列(100×100)创建单元格网,计算每个格网内的路网密度,计算公式为

(2)

式中D——路网密度,km/km2

C——格网单元内道路长度,km

T——格网单元面积,km2

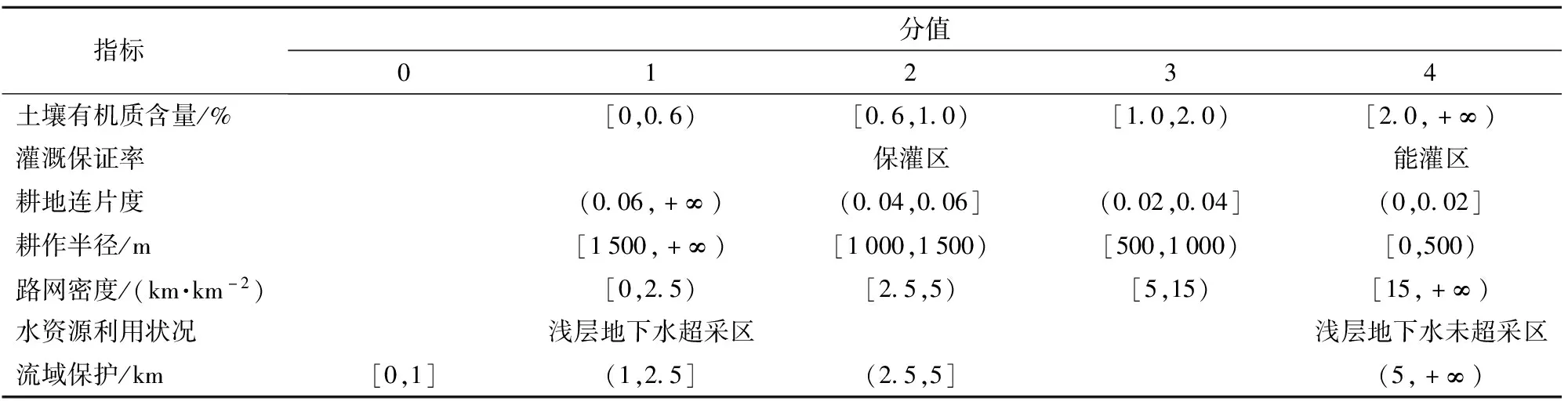

(3)现状耕地宜耕性评价指标分级与赋值

通过借鉴相关学者的学术研究与分级结果[25,28-30],采用分级赋值法对宜耕性评价指标进行赋值,分值为0~4,分值越高表示该区域耕地的宜耕性越好,反之亦然(表3)。为突出黄河水域生态保护的重要性与河道安全性,实行生态保护重要区一票否决制,将黄河沿岸1 km内耕地直接划定为流域保护区,赋值为0,不适宜耕作。

表3 原阳县现状耕地宜耕性评价指标分级与赋值

(4)现状耕地宜耕性评价计算

采用加权综合评价法计算各评价单元的总分值。计算方法为

(3)

式中Q——评价单元总分值

Qi、Wi——第i个指标的分值、权重

n——评价单元数量

3 结果与分析

3.1 耕地利用效率评价结果与分析

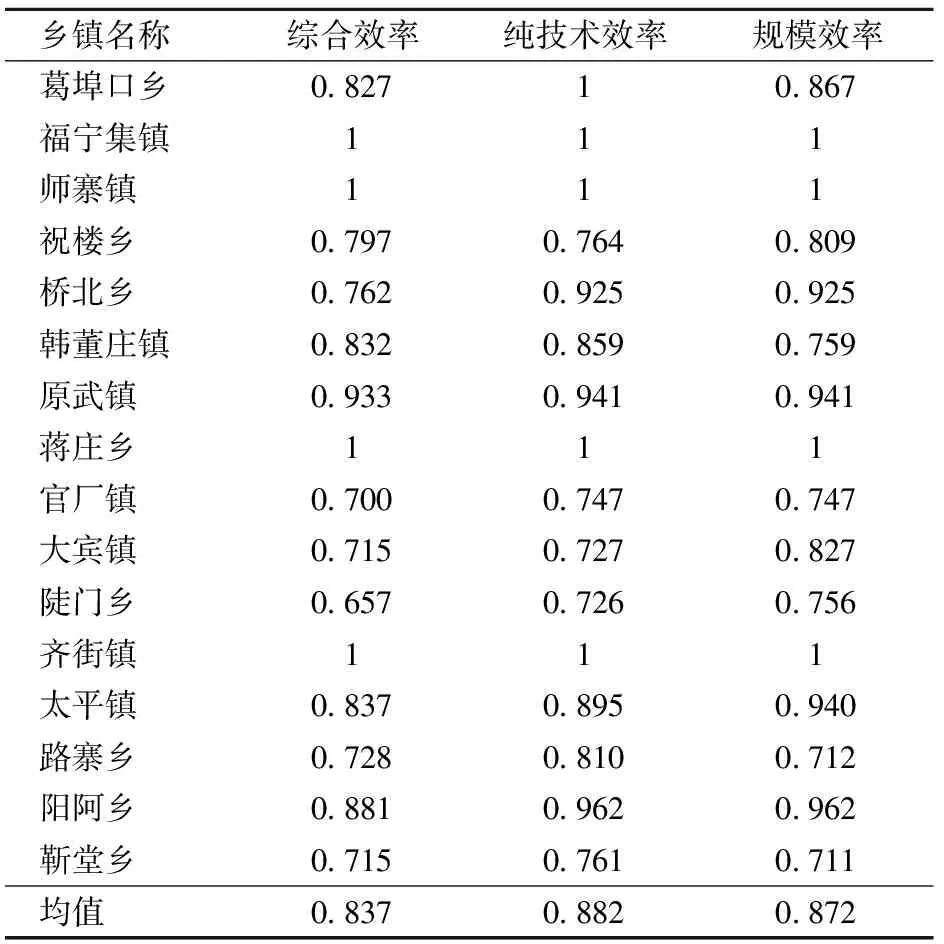

耕地利用效率评价结果如表4所示,按综合效率,将耕地利用效率的等级划分为高效率区(0.900,1](H)、中等效率区(0.837,0.900](M)、低效率区[0.657,0.837](L)。

表4 原阳县各乡镇耕地利用效率

整体来看,原阳县耕地利用综合效率均值为0.837,高、中、低效率区乡镇的比例分别为31%、6%和63%。高效率区的5个乡镇中,除原武镇外,其他4个乡镇的耕地利用效率均为1,说明这几个乡镇在当前技术水平下,耕地资源的投入与产出都达到了前沿面的最佳状态,农业投入要素利用充分,实现了资源配置的最优化。大部分乡镇综合效率小于平均值,属于低效率区,耕地利用效率未达到最有效状态,存在不同程度的投入产出错配,仍有较大的提升空间。其中,祝楼乡、大宾镇、陡门乡投入未能充分发挥其潜力,导致纯技术效率过低,需要进一步优化资源的投入产出效率。官厂镇、路寨乡、靳堂乡受限于规模效率较低,一方面是由于耕地的细碎化导致规模效益不突出;另一方面,随着城镇化的发展,大量农业生产空间被挤压,规模化经营程度较低,应积极推广耕地的适度规模经营,以实现其规模效率的优化。

3.2 现状耕地宜耕性评价结果与分析

依据评价单元总分值,采用断点法将宜耕性等级划分成4个等级,即适宜宜耕区(3.09,4](H)、基本适宜宜耕区(2.79,3.09](M)、低适宜宜耕区(1.00,2.79](L)和流域保护区[0](N),得到原阳县现状耕地宜耕性等级空间分布图(图1)。

(1)适宜宜耕区

面积26 666.08 hm2,占耕地总面积的37.84%。从空间分布看,主要分布在县城西部的原武镇、靳堂乡、葛埠口乡、祝楼乡,以及县城东北部的阳阿乡、福宁集镇的部分区域。该地区土壤有机质含量高,耕地连片度高于其他乡镇,具有临近主要交通道路的区位优势,并且农田水利设施完善,能有效保证灌溉,耕作半径小,路网密度大,提高了耕作管理的便捷度。此外就生态保护上来看,该区域地下水资源状况良好,离黄河水域保护范围较远,生态环境制约小。

(2)基本适宜宜耕区

面积29 149.21 hm2,占耕地总面积的41.36%。空间分布较散,但大体呈环绕适宜宜耕区分布的状态,包括太平镇、齐街镇、福宁集镇、陡门乡等乡镇。该区域自然禀赋条件较优越,但是交通区位条件稍差,耕作半径较大,部分区域地下水存在超采现象,生态保护受到不同程度的制约。

(3)低适宜宜耕区

面积13 450.06 hm2,占耕地总面积的19.09%。从空间分布看,一部分位于原阳县城北部、西部的福宁集镇、师寨镇,受城区建设辐射的影响,耕地连片度较差,同时耕作半径大,浅层地下水超采,宜耕性较差。另一部分主要分布于沿黄乡镇的南部区域,受河道保护的限制,不宜进行耕地的开发利用,应着重加强生态环境的保护。

(4)流域保护区

面积1 202.49 hm2,占耕地总面积的1.71%。主要考虑黄河流域生态环境保护与可持续发展的要求,黄河沿岸1 km内禁止耕作,这不仅涉及到流域河道安全性,也是保护水域与湿地生态系统功能的需要。

3.3 耕地利用效率分区与提升路径

以宜耕性为分区前提,按照宜耕性评价结果与耕地利用综合效率的叠加组合关系,将原阳县耕地利用效率分为保持区、提升区、调整区、保护区4个区域(图2)。

(1)保持区(H-H/M-H)

面积16 862.95 hm2,占耕地总面积的23.93%。主要集中分布在师寨镇、原武镇、蒋庄乡、福宁集镇、齐街镇5个乡镇。此区域耕地的宜耕性较高,除原武镇外,其他4个乡镇的耕地利用效率均达到最高点,提升空间不大,若再增加投入,边际效应反而会下降。因此,本区域应维持现有生产效率,以高新农业工程技术为支撑,通过农田整治,优化用地结构布局,提高耕地质量和连片度,重点发展生态农业和休闲观光农业,改善农田生产条件和生态景观,并配备必要的服务设施,释放农田的观赏价值与潜力,进而提高其生态和经济价值,实现农业经济的发展和农民增收。

(2)提升区(H-L/M-L/M-M/H-M)

面积38 952.38 hm2,占耕地总面积的55.28%。主要分布在祝楼乡、韩董庄镇、桥北乡、官厂镇、葛埠口乡、靳堂乡、大宾镇、路寨乡、太平镇、阳阿乡等乡镇。就该区域而言,耕地自然禀赋条件优越、社会经济条件优势明显,具备较高的宜耕性,但是耕地利用效率处于中等、低水平,提升潜力空间较大。因此,应采取耕地纯技术效率与规模效率并抓的方式来提高耕地利用综合效率:一方面,要重视农业生产经营过程中科学技术的投入,有条件地通过改良生产经营手段与更新机器设备、种植技术;另一方面,通过流转适度扩大规模效益;此外,重点开展土地整治工程项目,在改善农业生产条件的同时,推进权属调整,在不改变农民承包地面积的基础上,通过调整地块位置的方式建设集中连片的高标准农田,提高耕地的集中规模化经营,避免农业机械等投入要素的冗余,提高耕地的利用效率。

(3)调整区(L-H/L-M/L-L)

面积13 450.02 hm2,占耕地总面积的19.08%。零散分布于各乡镇中,以葛埠口乡、师寨镇、福宁集镇、齐街镇、陡门乡分布较为集中。该区域耕地连片度较差、耕作便捷度不高,加之部分区域地下水存在超采现象,因此耕地的宜耕性较差,过度的耕地利用会对生态环境造成危害。因此,利用效率高的区域应适当降低耕地利用强度,减少农药、化肥要素的投入,调整作物种植结构,宣传并推广旱作、节水等生态农业种植模式,积极推进农村土地综合整治,完善道路交通等农业生产所需的基础设施,提高农业机械化效率。此外,可以发展设施水培农业,只占其地,不用其土,并合理发展科技示范、观光休闲等延伸产业,不仅能够提高经济效益,也可缓解地方耕地保护压力。

(4)保护区(流域保护区N)

面积1 202.49 hm2,占耕地总面积的1.71%。主要分布在黄河沿岸的各乡镇,该区域应以生态环境保护和生态系统服务功能提升为导向,重点发挥黄河流域湿地的生态功能和休闲观光功能,有计划地引导耕地逐步退出。将黄河景观生态廊道的建设和湿地旅游相结合,辐射带动周边耕地休闲娱乐产业的发展,也有助于沿黄湿地的生态保护。

4 结论

(1)原阳县耕地综合利用效率整体水平不高,除部分乡镇耕地利用效率达到较为有效状态外,大部分乡镇处于平均值以下水平,无论是纯技术效率还是规模效率都有较大的提升空间。

(2)从自然禀赋、耕作便利性、生态保护3方面构建现状耕地的宜耕性评价体系,结果显示,原阳县耕地以适宜宜耕区、基本适宜宜耕区为主,低适宜宜耕区主要受耕地连片度差,耕作半径和生态保护压力大的限制,由于生态保护的需求,流域保护区不适宜耕作。

(3)在农业可持续发展与生态保护的背景下,耕地利用效率的提升仍应顾及土地宜耕性。针对不同耕地利用效率提升区域,采取差别化的整治措施,从而实现耕地的可持续利用。在宜耕性强的地区,应最大限度地提高现有耕地利用效率;在宜耕性差的地区,要转变耕地利用方式,突出其生态保护的重要性,结合区位优势,发展生态农业,适度发展设施水培农业;在流域保护区,应逐步引导耕地退出,发挥其湿地与生态功能。