孙德谦《太史公书义法》写定、刊行时间辨

刘骏勃

(北京师范大学历史学院 北京 100875)

孙德谦(1869—1935年),字受之,又作寿芝,号益葊,晚号隘堪居士,室号四益宧,江苏元和(今苏州)人。孙氏生当同、光之际,辛亥后心系前朝,立场保守,但学兼四部,尤长于子学。孙氏治子学宗章学诚“文史校雠”之旨,“以章氏治史之法治诸子”[1],论者以为开辟了近代诸子研究的“第三条路”[2]。除子学外,孙氏亦博通经史,暮年所作《太史公书义法》(以下简称《义法》)“尤为一生精力之所萃”[3]张尔田序叶:3a。然孙氏向以子学著名,故《义法》一书在其身后并未受到太多重视,直至近年始有一二研究者为作专文,表而彰之。惟于《义法》一书的写定时间和刊刻时间,此前一些书目及馆藏著录颇有异说,而专文研究者或未遑顾及转生讹误,或者有所辨正但仍有不够确切之处,故不避浅陋,试为重新考定之。

1 对《义法》刊刻时间的不同说法

《太史公书义法》最常见的版本为收在《孙隘堪所著书》中的丛书本。《孙隘堪所著书》为孙氏个人独撰丛书,共收书四种,分别是《太史公书义法》《六朝丽指》《汉书艺文志举例》《刘向校雠学纂微》。检《中国古籍总目》(以下简称《总目》),其中《太史公书义法》著录有两处,一在史部,一在丛书部,而史部所著录该书时指明其版本即“《孙隘堪所著书》本”[4],故《总目》所著录实仅丛书本一种。《总目·丛书部》将《孙隘堪所著书》的刊刻时间著录为“民国十二年至十七年”,并列出了所收四种书各自的刊刻时间,依次为“《太史公书义法》二卷民国十四年刻;《刘向校雠学纂微》一卷民国十二年刻;《汉书艺文志举例》一卷民国七年刻;《六朝丽指》一卷民国十二年刻”[5]。按四种书各自刊行时间涵盖的时间段和《总目》对该丛书著录的刊刻时间阶段未能符合,未知何据。又《总目·丛书部》中所列《孙隘堪所著书》子目各书的刊刻时间与《中国丛书综录》(以下简称《综录》相同,但《综录》并没有为整套丛书注明起止时间[6]。

《总目》在《太史公书义法》条下没有注出收藏单位,在《孙隘堪所著书》条下注明收藏单位有中国国家图书馆(简称“国图”)、上海图书馆(简称“上图”)、山东大学图书馆(简称“山大图书馆”)、南京大学图书馆、浙江图书馆(简称“浙图”)、湖北省图书馆数家[5]。此外北京大学图书馆(简称“北大图书馆”)、复旦大学图书馆(简称“复旦图书馆”)、北京师范大学图书馆(简称“北师大图书馆”)、中国人民大学图书馆(简称“人大图书馆”)、华东师范大学图书馆(简称“华师大图书馆”)等也藏有该丛书,经检索各单位网站所得具体情况如表1所示。

表1 各收藏单位对《太史公书义法》的著录情况

据前引《总目》可知,《孙隘堪所著书》所收各书的刊刻时间是不同的,表中有些收藏单位为《义法》著录了单独的刊刻时间(第1-9条),而有些则只著录了《孙隘堪所著书》的整体时间(第10-14条),这其中有些列有丛书的子目,有些则连子目也没有。在明确著录《义法》刊刻时间的9条中,除第3条所著录是一个宽泛的时间段之外,其余8条中,6条著录为民国14年(1925年),2条著录为民国15年(1926年)。前者不仅在数量上占优势,也与《总目》和《综录》的说法一致,故研究者论及孙氏《义法》之刊刻时间时多同此说,如张晏瑞的硕士学位论文《孙德谦及其校雠目录学研究》附录一详列孙氏各种著作版本,其中《义法》除后来影印本外所著录即民国14年本[7],吴平、周保明所编《〈史记〉研究文献辑刊》影印出版《太史公书义法》时也称其为民国14年刻本[8]。

采用民国15年说的除上述著录外还有吴丕绩所作《孙隘堪年谱初稿》的记载。吴丕绩(1910—1972年),原名丕悌,号伟治,江苏松江人,为孙德谦的入室弟子。1935年孙氏卒后,吴丕绩先作《孙隘堪先生年谱大纲》,刊于1935年12月13日的《大夏周报》,此后在《大纲》基础上完成《孙隘堪年谱初稿》,较前者更为详尽。《年谱初稿》上半部分于1944—1945年分三次刊载于《学海》月刊,下半部分未及刊载,仅有抄本存世,近来始经研究者整理后全文刊布[1]。编者按:对于《义法》之成书,前后两种年谱记载详略稍有不同。《孙隘堪先生年谱大纲》在民国15年(1926年)记云“是年《太史公书义法》二卷成”[9],而《孙隘堪年谱初稿》则在民国13年(甲子)记云:“秋,写定《太史公书义法》。丙寅,序而刊之。”[1]民国13年(1924年)可见后出的《年谱初稿》明确将《义法》刊行时间系于民国15年(1926年)。

以上为书目、馆藏著录及年谱中出现的两种异说,此后研究者又有新说。按专文研究《义法》者目前所见仅汤黎与吴天宇两家。汤黎《孙德谦〈太史公书义法〉的史学价值》是较早讨论《义法》的一篇论文,该文将孙氏此书的五十篇归纳为三个方面,颇具纲领。但汤文并未述及《义法》的写作时间及刊行时间,只在引用《义法》原文时注明来源为“孙德谦《太史公书义法》,一九二三年四益宧刊本”[10],与此前两说皆不同,且不知何据。吴天宇《孙德谦〈太史公书义法〉考述》是新近发表的讨论《义法》此书的一篇佳作。吴文将孙氏此书放回民国初年的学术史语境中分析其立场与文化观念,实为有见。对于《义法》的写作与刊行时间,吴文特别在注释中作了辨正,认为刻于民国14年(1925年)之说有误,《义法》“于民国15年(1926年)完成,翌年由张尔田作序并刊行”[11]。吴文提出《义法》的刊行时间为民国16年(1927年),亦与此前书目及馆藏之著录不同,但吴文指明了判断的依据。

综上,关于《义法》的刊行时间,共出现了民国12年(1923年)、14年(1925年)、15年(1926年)、16年(1927年)四说。以下即通过考察《义法》文本及刊刻经过对诸说加以考辨。

2 《义法》刊行时间考辨

首先考察《义法》一书文本本身能揭示的时间线索。《义法》一书开卷第一叶正面是郑孝胥的题签,右起是“乙丑夏五”四字,居中是“太史公书义法”的书名,左下为署名与钤印,背面为“四益宧刊”字。次叶为张尔田所作的《孙隘堪所著书序》,末署为“丁卯夏五钱塘张尔田”。此下为孙德谦为《义法》所作的自序,末署“丙寅十一月长至日元和孙德谦”。此后即五十篇的目录与上下卷正文[3]。

以上几个时间点按顺序依次为民国14年(1925年)郑孝胥的题签、民国15年(1926年)孙德谦的《自序》、民国16年(1927年)张尔田的序。这三个年份正对应前述书目馆藏的两种著录及吴文的说法。可见,《总目》《综录》及国图、上图等著录的民国14年(1925年)说,其依据为《义法》书前郑孝胥“乙丑夏五”的题签,而北大图书馆、人大图书馆及《年谱初编》采用的民国15年(1926年)说,其依据则为《义法》书中孙德谦丙寅年的自序。至于吴文的说法,据“翌年由张尔田作序并刊行”[11]来看,其依据乃是民国16年(1927年)张尔田的序文。

据此,则四说中除民国12年(1923年)说不详其来源外,后三说均各有依凭。但三说彼此矛盾,必不能同真。因此须对三说之依据综合考察。首先,据常理可知,请名人题签时,往往有预先请人题好以备用的情况,因此题签时间未必就与书籍刻成的时间相同,而可能早于刻成时间。因此,在其他说法有更坚实依据的情况下,题签时间的可靠程度是不能优先的。其次,自序、自跋和他人序跋都是判断刊刻时间的常用手段,当诸序跋时间不一致时,一般来讲当以诸序跋中最晚一篇的时间作为刻成时间(前提是没有修订再版等情况)。《义法》的张尔田序作于民国16年(1927年),较孙氏自序更晚,故收在丛书中的《义法》其刻成时间似乎应当定在民国16年(1927年),吴文正是基于这样的理解,故称《义法》完成后“翌年由张尔田作序并刊行”[11]。

此说若要成立必须先对两个问题作出回答。第一,张尔田这篇序文题为《孙隘堪所著书序》,可见张序是为孙氏这套丛书整体所撰,而并非直接针对《义法》所发。也正是由于这个原因,导致表1中以《孙隘堪所著书》为著录对象的5条(第10—14条)中有3条即将其刊刻时间著录为张尔田作序的民国16年(1927年)。因此,首先要面对的问题就是,张尔田这篇针对整部丛书而撰的总序其时间与《义法》刊刻的时间有何联系,即是否能够以张序的时间说明《义法》刊刻的时间?

一般来说,丛书如果是一次同时刻成的(篇幅较大时或至耗时甚久,但文本均已定稿),则总序(此处均特指丛书完成时记述具体撰写刊刻情况的一类总序,而非预先写就的泛论式总序)其时间可代表各子目的刊刻时间,但《孙隘堪所著书》并非一次同时刻成。从《综录》和《总目》所开列的《孙隘堪所著书》子目刊刻情况来看,这套丛书显然是写定一部刊刻一部。张序作为总序,与《义法》本身没有对应关系,虽然由于《义法》被装订时排在子目的第一位,导致张序即位于《义法》书前,但并不能因此就将张序与《义法》联系起来。实际上,《义法》虽然装订在第一种,却是最后写定的一部。对于这类随写随刻的丛书,在最后一种写定付梓时,请人为丛书撰写总序,然后与最后一种同时刊行,是符合情理的。由于《义法》恰是该丛书中最后刻成的一部,因此总序的撰写时间可以等同于收入丛书的《义法》的刊刻时间,这也是吴文的理解思路。

何以要强调是“收入丛书的《义法》”?这便关系到必须回答的第二个问题,即《义法》一书有没有先于丛书本的单行本。须知《孙隘堪所著书》所收四种书中,除《义法》外其余三种均有四益宧刊单行本。这可以从两个方面证明:第一,在各收藏单位检索其余三种书,会发现有些著录中会提到丛书项,有些则没有,这并不是遗漏的丛书信息,而是由于此三种书在收入丛书前已有单行本。第二,更具说服力的是,孙德谦直到1927年才计划将自己的著作收为一套丛书。当年十月(旧历,下同)孙德谦致信曹元弼时曾言及对这套丛书的设想:

弟今合前刻共有四种,总名之曰《孙隘堪所著书》,用《汉艺文志》“刘向所序”“扬雄所序”例。以后陆续加入《诸子通考》。今足成名、墨数家,内篇告备,明年当付杀青。弟拟撰《群经义纲》一书,题目已写定,如能草就,小小丛刻之中,四部全有矣。欲乞公赐总序一篇,冠诸简首,想必蒙印可[12]。

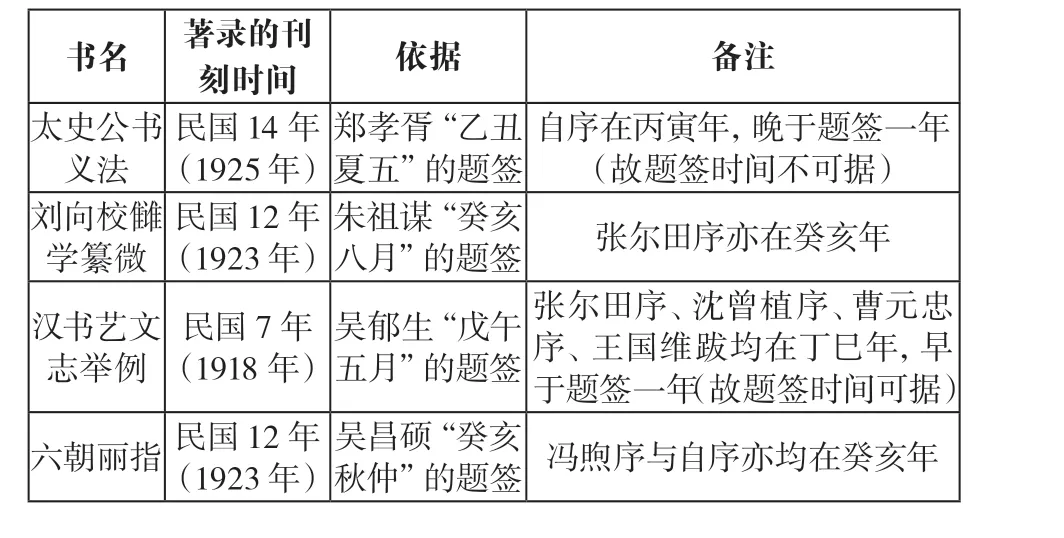

按:此札末署“十月晦日”,无年份,据整理者考定作于1927年[12],可从。从这段表述中可以清晰地看出,《孙隘堪所著书》这一丛书的设想与命名在1927年方始提出,且原有陆续加入新著、以实现涵盖四部的计划。其中所谓“今合前刻共有四种”,正表明此前已刻成书数种,但此前既无丛书之计划,则“前刻”必然为单行本。《综录》《总目》等著录的《孙隘堪所著书》各子目具体的刊刻时间,其实正是各子目作为“前刻”单行时的时间,结合对《孙隘堪所著书》实物的考察,可推知其著录依据皆是各书前之题签,见表2。

可见,除《义法》外,其余三种书均已在民国7年(1918年)和民国12年(1923年)刻成单行,各有序跋及题签可据。正因如此,《总目》遂按照这三种书的例子,将《义法》的刊刻时间也据题签及序跋加以著录(只不过由于题签早于自序,实际上照此著录时应据自序著录为民国15年(1926年)而非14年(1925年)——然而其前提则是《义法》也像其余三种一样在收入丛书之前有已刻成的单行本。

表2 《综录》对《孙隘堪所著书》子目刊刻时间的著录情况

从表1中对各收藏单位的检索结果来看,只有第7条与第9条在著录《义法》时没有注明丛书项,比例较低,难以确定是确有单行本还是著录时有所遗漏。假如《义法》与前另三种一样,在题签和序跋的时间点即有单行本,则这一单行本的刻成时间应定在自序的丙寅年(民国15年即1926年)。不过,孙氏自序作于丙寅年冬至,公历为1926年12月22日,已近年关,而次年即有辑为丛书之举,五月张尔田撰成序文,故即使丙寅年有单行本刻成,其存在时间也不长,很快就被丛书本所取代。所谓取代,实际上就是在《义法》书前增加了丛书名一叶和张尔田的总序数叶,因为根据其余三种书的单行本与丛书本的对比情况来看,两者在版式上完全一致。唯一的不同即在于整套丛书起首处的书名叶和总序,而《义法》装订在丛书的第一种,故《义法》如有单行本,应表现出没有丛书书名叶和张尔田序的特征(而其余三种收入丛书时则不需任何改变,直接以单行本装函或用旧板重新刷印后装函即可),但目前似未见到《义法》有这样的版本。

1927年孙德谦致信曹元弼,其中提到“拙著《太史公书义法》近始刻成”[12]。按:此信末尾原无时间,但信中提到王国维“本月初投昆明湖死”,王国维自沉在1927年五月初三(公历6月2日),故整理者据此指出此信作于该月[12],殆无疑议。如此则信中所言“近始刻成”,宜指五月前之三数月,而非去岁之谓。再联系到张尔田的总序正作于本年五月,则《义法》“始刻成”即在张尔田作总序前后,这意味着《义法》此前并无单行本,刻成即在丛书中,其时间在民国16年(1927年)。

综上,经过考辨,关于《义法》刊行时间的四种说法中,民国12年说未见任何线索与依据,显为无稽之谈;民国14年说是依据了郑孝胥该年的题签,但由自序等均在题签之后可知题签时间不可信据;民国15年(1926年)说是依据了孙氏该年自序,但实际刻成已在次年,故亦不确;只有民国16年(1927年)说符合事实。吴文称《义法》“于民国15年完成,翌年由张尔田作序并刊行”[11],虽未述及张尔田总序与《义法》的关系等问题,但认为刊刻时间在民国16年(1927年)的结论是正确的。

3 《义法》写定时间考辨

关于《义法》写定的时间亦有两说。一为民国13年(1924年)说,见吴丕绩所撰《孙隘堪年谱初稿》该年条。二为民国15年(1926年)说,见前揭吴天宇文章。

吴丕绩所撰《孙隘堪年谱初稿》于民国13年(1924年)记云:“秋,写定《太史公书义法》。丙寅,序而刊之。”[1]民国13年(1924年)《年谱初稿》虽为指明来源,但吴丕绩作为孙德谦入室弟子,所据当有原始材料。吴天宇文称:“孙德谦《太史公书义法序》所题落款时间为‘丙寅十一月长至日’,再结合吴丕绩《孙隘堪先生年谱大纲》所记,可知《太史公书义法》于民国15年(1926年)完成,翌年由张尔田作序并刊行。”[11]从中可见,关于刊行时间,吴文判断的依据是张尔田序,这是正确的,已见前文,而关于完成时间,吴文的依据有二,一是孙德谦丙寅年自序,二是吴丕绩所作《年谱大纲》。考《年谱大纲》,关于《义法》仅见民国15年(1926年)一条记载,云“是年《太史公书义法》二卷成”[9],但此“成”字颇有歧义,难以确认其为写成还是刊成。如前所述,吴丕绩后来在《大纲》基础上撰成《孙隘堪年谱初稿》,更为详尽可信,而其中则将《义法》完成时间系于民国13年(1924年),而将民国15年(1926年)定为“序而刊之”的时间,由此则知《年谱大纲》中民国15年(1926年)的“成”字系指刻成,而非写成。吴文将《年谱大纲》的“成”字理解为写定完成,略嫌武断。

吴文另一个依据为孙氏自序,该自序时间是否等同于写定时间,值得详考。按孙氏《自序》云:“余为《太史公书义法》,并依《史·自序》例,已以《引旨》一篇列于后矣。客有见其书而善之者,进而语余曰:‘……曷略言读史之法,以启牖后人乎?’余应之曰‘可’。今夫……客欣然而去。客既退,于是以余读史之法所与约略言之者,书之简首,为后之善读《史记》者告焉。丙寅十一月长至日元和孙德谦。”[3]自序叶:1a-5b从行文看尚不能得出《义法》即写定于丙寅年的结论。同时这篇《自序》中还透露出一个信息,那就是《义法》一书本身已有一篇自序类的文字,即列在全书最后一篇的《引旨》,是仿《史记·太史公自序》的体例对写作经过的记述和对全书的概括总结。因此《引旨》篇对写成时间的判断也极为重要。考《引旨》篇,其中云“于今岁秋始写定五十篇”[3]卷下叶:69b,这是对写定时间的原始记述,惜其并未言及年份。综合《引旨》与《自序》,前者作于某年秋,后者作于丙寅十一月,据此是否能得出《引旨》即作于丙寅秋,同年冬孙氏借答客问之机又作《自序》这样的推测?这看似颇合情理,但实则缺乏有力的证据。

此两说孰真孰假?根据对孙氏往来书信的考察可知,《引旨》所言的“今岁”乃民国13年(1924年),正是《年谱初稿》所记的甲子年,而非自序的丙寅年。

1925年孙德谦曾致信曹元弼,其中有云:“弟去秋八月后当乱离之际,又成《太史公书义法》都二卷,共五十篇……已付子兰写样,俟刻成后当求诲政。”[12]这是孙氏对《义法》写定时间的精确记述,也与《引旨》所言吻合。惟此信末尾原无时间,整理者据此信后文提到的高吹万之外甥姚光致信并往见孙德谦的线索,考察《姚光全集》所收书信,得出此信作于乙丑年(1925年)的结论[12],考证精详可据。由此则知信中所称“去秋”,即甲子年,正与吴丕绩《年谱初编》所记相符合,彼此印证,可知《义法》写定于民国13年(1924年),《引旨》所谓“今岁秋”乃民国13年(1924年)秋八月,而丙寅冬的自序则是《义法》写定两年后孙氏所新撰,故这篇自序的时间并不能代表《义法》写定的时间。

综上,《义法》一书写定于民国13年(1924年)八月,民国14年(1925年)五月郑孝胥题写书名,民国15年(1926年)十一月孙德谦撰自序,民国16年(1927年)五月张尔田撰丛书总序,同年《义法》刻成。

4 余论

对古书刊刻时间的鉴定,前贤已总结有若干方法,考察序跋即重要途径之一。有些序跋(尤其是跋)中会直接记录刊刻时间,这可以作为直接的依据,但有些则偏重对内容的揭示。对于序跋中没有提到刊刻事宜的情况,严佐之先生指出:“一般来说序年和刻年相近,所以在缺其他证据时,也可以根据序跋年代来鉴定,著录时称作‘序刻本’。”[13]不过,用序跋时间代替刊刻时间只是别无良策下的权宜之计,因为所谓序跋年和刻年相近的前提只是一个基于经验的推测,正如李致忠先生所说:“写序写跋之年,有时是刻书之年,有时就不是刻书之年。”[14]对此要结合牌记、字体、版式、纸张、避讳、刻工、书籍内容等方面综合考察,对于晚近一些采取古籍装帧的书籍或缺少版权信息的书籍,则可根据日记、书信、评论等资料勾稽,而不能过于相信序跋,例如胡适《中国哲学史大纲》初版只有一篇蔡元培作于1918年8月的序,但该书刻成出版已在次年2月[15]。

除刊刻时间外,文本写定的时间也是一些着眼于某部书成书经过的研究者十分重视的信息。不过,相对而言,序跋与写定之间的时差往往要比其与刊刻之间的时差更大一些。因此特别要注意的是,除非序跋中明确记录了写定时间,否则该序跋只能作为参考,须另外根据文集、日记、书信等相关资料勾稽其写定时间,如直接将这类序跋的时间作为文本写定的时间,则是武断而危险的,如《义法》中孙德谦自序就晚于写定时间两年。

同时,对于晚近书籍还要注意时间信息中邻近岁末的干支与公元的转换。如《义法》自序已在丙寅年冬至(1926年12月22日),则即使没有次年张尔田序文等材料也能推知其刻成时间极可能已进入公元1927年。又如王国维《宋元戏曲史》自序虽无落款,但其中说“壬子岁莫,旅居多暇,乃以三月之力写为此书”。壬子为1912年,但岁末又加三月,则写定时间极有可能已经进入公历次年。实际上,据研究者考察,此书写定于壬子年十一月廿八日,于公元已在1913年1月了[16]。

综上,对于一部书的写定时间与刊刻时间,均不能直接根据序跋时间作出简单的推定,而应当在条件允许的情况下尽量广泛搜集各种资料勾稽考证,已取得最接近事实真相的结论。