广西贺州市里松-贺县地区矿山开发活动及矿山地质环境遥感监测

倪 斌,黄照强,李祥强,闫东川,张亚龙,江 淼,闫清华

(中国冶金地质总局矿产资源研究院,北京 101300)

0 引言

党的十八大以来,生态文明建设作为“五位一体”总体布局的一部分,得到了社会各界的高度重视,相应的生态文明建设工作随之在全国各地深入开展,而矿山地质环境问题作为生态文明建设的重要组成部分也获得了广泛关注(张永双等,2017)。矿山开发在获得丰富的矿产的同时,难免会占损大量土地,引发严重的矿山地质灾害,破坏和污染生态环境,与“绿水青山就是金山银山”的理念大相径庭。而放眼国际矿业的发展,近十几年来,矿产资源的开发与环境保护一体化已成为重要的发展趋势(Zhang et al.,2013;Adiansyah et al.,2015;张永双等,2017;Gastauer et al.,2018)。研究区所处的广西贺州市位于岩溶地貌区,矿产资源丰富,尤其是石灰岩采石场等非金属矿山主要采用露天开采方式开采,对地表、植被和动植物资源造成一定破坏,并存在崩塌、滑坡等隐患(廖振威等,2016)。

近年来,遥感技术在对地观测中具有的客观、宏观、快速、信息量大、多时相、高效率等特点,使其在矿山地质环境问题的调查与监测工作中得到了广泛的应用,大大提高了工作效率和质量(陈琪等,2015;薛庆等,2016;安志宏等,2017;杨金中等,2017)。针对矿山环境的遥感监测研究,许多学者开展了大量研究工作,在该领域已经积累了丰富的经验,如对煤矿、砂石矿等矿产资源开发状况的遥感动态监测,运用多尺度遥感卫星数据开展矿山开发占地、矿山地质灾害和污染、矿山环境恢复治理等的监测与质量评价(况顺达和赵震海,2005;刘琼等,2005;丁丽等,2010;安志宏等,2011;闵艳艳等,2011;张焜等,2012;吴芳,2014;马世斌等,2015;杨显华等,2015;白光宇等,2016;李丽等,2016;魏江龙等,2016;安志宏等,2017;王耿明等,2017;于博文等,2017;王俊华等,2018;鱼磊等,2018;汪洁等,2020)。而当前在国内利用亚米级遥感数据动态监测广西贺州市里松-贺县地区的矿山地质环境的工作尚未开展。

本文以2008年和2017年获取的广西贺州市里松-贺县地区的SPOT-5数据和国产GF-2卫星影像数据作为主要数据源,结合野外地质调查,对里松-贺县地区开展1∶5万矿山地质环境监测,利用ArcGIS平台,采用人机交互的遥感解译模式,对研究区矿山开发占地、矿山地质灾害和矿山污染等的分布特征与规律展开研究,获取矿产资源开发客观数据,以期为当地开展矿山环境监测和恢复治理等提供参考依据。

1 研究区概况

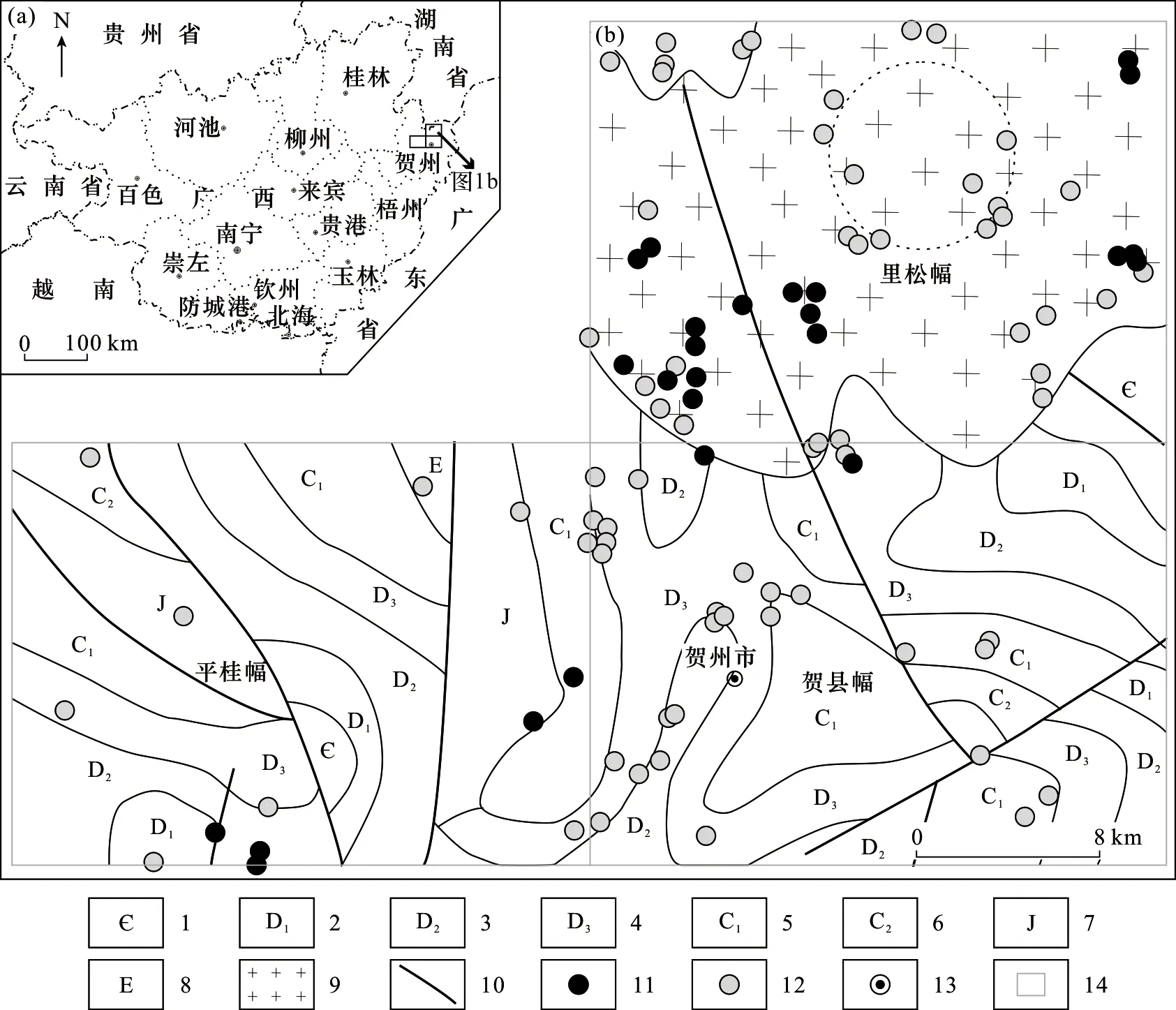

里松-贺县地区位于广西壮族自治区贺州市中北部,行政区划主要包括贺州市平桂区和八步区。研究区面积大约1410 km2,包含3幅1∶5万图幅(里松幅、平桂幅、贺县幅)(图1)。研究区位于南岭山系之中段南部,属南岭山地丘陵范畴,山多平地少。地貌类型以构造侵蚀中、低山为主,岩溶地貌和侵蚀堆积地貌次之(广西壮族自治区地质矿产局,1985)。

图1 广西贺州市里松-贺县地区地质图

研究区出露的地层隶属华南地层大区的东南地层区。区内地层以古生界最为发育,在里松幅东南角与贺县幅东北角位置可见寒武系,主要以石英砂岩为主;泥盆系广泛分布于平桂幅与贺县幅,沉积类型多样,主要以碎屑岩和灰岩为主;石炭系主要分布在贺县幅中部和平桂幅北部,岩性以泥岩、灰岩、泥质灰岩为主;侏罗系主要分布平桂幅,为断陷盆地沉积的碎屑岩;第四系松散堆积层主要分布于河流两岸组成河流阶地。岩浆岩主要分布于里松幅,占该图幅的90%以上,出露在姑婆山复式岩体中心部位,为侏罗纪花山超单元花岗岩,岩性为细中粒(中粒、斑状)角闪黑云二长花岗岩(广西壮族自治区地质矿产局,1985)(图1)。

研究区所处的构造单元为华南准地台桂中-桂东台陷的大瑶山凸起,在区域构造上隶属华南加里东褶皱系,位于大瑶山隆起的北东部。在漫长的地史时期中,研究区经历了多期构造运动,构造较为复杂。主要断裂为NE向和NW向两种,以NE向为主,次为NW向(陈懋弘等,2015;覃小锋等,2015)(图1)。

研究区所处的贺州市具有良好的成矿地质构造,矿产资源丰富。经探查发现的矿种有60余种,主要有煤矿、铁矿、锰矿、钨锡矿、铅锌矿、稀土矿、饰面花岗岩、饰面大理岩、水泥用灰岩、白云岩、粘土、钾长石等。其中稀土矿、饰面大理岩、饰面花岗岩、硅灰石等保有资源储量居广西第一位(黄汉,2016)。

2 遥感监测方法

本次研究主要基于ENVI和ArcGIS等软件平台进行数据处理和遥感解译工作。主要的工作流程为收集研究区已有的基础地质矿产勘查、矿山开发活动、环境地质等资料,对遥感数据进行处理和编制解译所用的影像图,建立遥感解译标志进行初步解译。根据初步解译的结果进行野外踏勘调查验证与解译修正,进行质量控制。根据修正的解译要素完成矿山开发占地、地质灾害等信息的解译工作,对2期数据结果进行对比研究,综合分析研究区的矿山地质环境问题。技术路线如图2所示。

图2 矿山地质环境监测技术流程

2.1 遥感数据获取与处理

为查明研究区的矿山开发环境现状和近10年来的发展变化情况,本文选取了2期卫星遥感数据,分别为2008年的SPOT-5卫星影像和2017年的国产GF-2卫星影像。此次选取的2期数据为在这两个时间段可获取的覆盖研究区的且空间分辨率优于2.5 m的最新遥感卫星影像。2008年的SPOT-5卫星影像的空间分辨率为2.5 m,2017年的国产GF-2卫星影像的空间分辨率为1 m,符合1∶5万比例尺矿山开发要素的提取和矿山地质环境遥感监测的精度要求(李丽等,2016;鱼磊等,2018;汪洁等,2020)。

遥感图像处理软件采用美国ITT Visual Information Solutions公司的旗舰产品—ENVI软件对工作区的遥感影像开展图像增强、几何纠正、正射校正、镶嵌、数据融合等预处理,经过预处理后的遥感影像色调丰富、影像清晰,使得地物要素更加容易辨识。

2.2 遥感信息提取方法

以经过处理的2008年和2017年的影像为基础影像,结合野外验证信息,利用ArcGIS软件平台,采用人机交互解译的方法,分别提取与矿山开发活动相关的地物信息,主要包括开采面、中转场地、固体废弃物、矿山建筑物等地物要素。根据遥感解译及野外检查结果,建立了各类主要矿山地物的解译标志(张焜等,2012;李丽等,2016;汪洁等,2020)。

(1)开采面

研究区非金属矿大多以露天开采的方式进行开采,地表植被一般被剥离、剔除,影像边界清晰,采掘剥离过程中主要产生第四纪沉积物、泥土、砂石,岩块等物质,因此开采面影像特征以灰白色、黄褐色、土黄色色调为主(图3a)。山坡型露天采场通常主体呈现正地形,图斑最外侧一圈出现明显切割破坏痕迹;而凹陷型露天采场主体呈负地形,中心部分为凹陷深采坑,周围环绕层状剥离台阶。如图3a所示野外开采面大面积碎石裸露,为采掘剥离现状。

图3 各类矿山地物遥感解译标志及野外照片

(2)中转场地

中转场地大多地势开阔,用以堆放开采的矿石等,通常还建有大量的矿山建筑及矿山道路。一般在遥感影像上呈浅灰色调或深色调,其遥感影像纹理特征为斑块状,形状似圆形或半圆形锥状堆积,植被稀少,且与道路相通,一般位于采矿区内较平坦的地方,周围可见相关配套开采设备,如碎石机、挖掘机和运输车等(图3b)。

(3)固体废弃物

固体废弃物在影像上大多呈现一种杂乱的状态,包括排土场、尾矿库、废石堆等。排土场是开采矿石产生的附带品,为采矿面上层的第四系覆盖层被开挖堆积、平整而成,一般排放在采矿场附近,形状呈圆锥状、梯形状,大多数排土场具有梯状、纹理平滑、与周围背景色调反差的土黄色影、灰色影像特征(图3c)。尾矿库在影像上呈现不规则状,具有一级一级的阻拦坝等特征,通常建在地势相对平坦的地区或者山区凹地,尾矿库通常含有选矿过程中产生的尾水,含有大量的化学元素,与周边地物的光谱特征大不相同,在影像上具有镜面纹理特征(图3d)。

(4)矿山建筑物

矿山建筑的影像特征形状规则,一般为规则的矩形或L型,建筑物顶部大多数为不同深浅的蓝色、灰白色等。野外现场来看,研究区大部分矿山建筑为蓝色的钢板屋顶(图3e)。

3 矿山开发占地状况分析

通过遥感解译,主要将研究区矿山开发活动的地物类型分为4大类:开采面、中转场地、固体废弃物和矿山建筑物。

3.1 矿山开发占损土地现状

根据对2017年GF-2数据的遥感解译结果(图4),里松-贺县地区矿山开发占地总计1775.03 hm2,占整个里松-贺县研究区面积的1.26%。矿山开发占损土地按类型统计:①开采面占地992.38 hm2,占地比例高达55.91%;合计246个;②中转场占地159.47 hm2,占地比例为8.98%,中转场合计85个;③固体废弃物占地348.38 hm2,所占比例为19.63%,固体废弃物包括排土场、尾矿库和拦渣坝等,合计172个,其中排土场面积104.66 hm2,占固体废弃物的30.04%,尾矿库占地面积62.81 hm2,占固体废弃物的18.03%;④矿山建筑物占地163.14 hm2,占地比例9.19%,矿山建筑物合计169个;其他建筑用地等类型占地111.66 hm2,占地比例6.29%(表1,图5)。

图4 里松-贺县地区2017年GF-2数据矿山开发活动解译图

图5 里松-贺县地区2017年矿山地物类型占地比例统计图

3.2 矿山开发占损土地变化情况

2008年和2017年的矿山开发占损土地情况见表1。由于2008年无法获得更高质量的遥感数据,因此选择了空间分辨率较高的SPOT-5数据,而SPOT-5数据没有蓝光波段,无法形成真彩色图像,无法有效区分矿山建筑、中转场地和固体废弃物等矿山要素,但可以解译出矿山开发活动的占地范围,将其全部划为了开采面(表1)。从表1中可以看出,2017年的矿山开发占损土地面积比2008年增长了51.10%,增长较多。通过2期数据的矿山开发活动的分析对比,说明随着经济发展,2008年到2017年的近10年间,矿山开采力度增大(图6)。由于工作区的矿山开采活动主要以建筑用采石场、粘土矿、大理石和钾长石矿为主,主要为露天开采,基本未进行过恢复治理,其对地形地貌、土地等产生直接破坏,且一经开采很难恢复。

表1 里松-贺县地区矿山开发占损土地统计

图6 里松-贺县地区2008年和2017年矿山地物类型数量和面积变化

4 矿山地质环境问题分析

通过对研究区内矿山开发状况的解译、分析、研究,发现研究区由于矿山开发引发的矿山地质环境问题主要有诱发地质灾害、破坏植被、环境污染等。

(1)矿山地质灾害问题

根据对2017年的GF-2数据的遥感解译,结合野外调查结果,里松-贺县地区由于矿山开发等引发的地质灾害及隐患分布合计121个(表2),主要为滑坡、崩塌、泥石流和不稳定斜坡4类,其中滑坡62个,面积为72.35 hm2;崩塌26个,面积为33.04 hm2;泥石流3个,面积为11.72 hm2;不稳定斜坡30个,面积为16.37 hm2;主要会对道路、采场、矿山建筑和农田造成破坏。其中,矿山开采面主要引发的地质灾害为滑坡和崩塌,排土场、尾矿库主要会引发泥石流等地质灾害。研究表明,里松-贺县地区露天采石场较多,需重点监测采场的滑坡、崩塌,排土场的滑坡、泥石流等。通过野外实地调查来看,研究区存在较大矿山地质灾害隐患的地区为水岩坝-枫木冲矿区,该矿区的大型采场较多,且大多开采山体,极易发生滑坡、崩塌等灾害,危害对象主要为矿区内的矿山建筑和下游的村庄(图7a)。

表2 里松-贺县地区矿山地质灾害遥感解译统计表

(2)破坏植被

研究区的露天采场较多且占地面积较大,开采面占矿山开发用地的比例高达55.91%,被占用的土地植被破坏严重,且周围堆积的废石、废渣等固体废弃物极易引发滑坡、水土流失等地质灾害,破坏矿山周边的区域环境,同时矿山开采产生的粉尘也会被周边植被吸收,植物的多样性受到严重威胁(图7a)。

(3)矿山环境污染

根据遥感解译结果,里松-贺县地区的矿山环境污染主要为水体污染、土壤污染和粉尘污染。通过野外实地调查,矿山开采过程中导致的固体废弃物、粉尘和重金属等污染物通过雨水汇入河流和土壤,导致矿区及其周边的水体和土壤相对无矿山开发活动的区域污染程度要高,且矿山周边的土壤物理性质较差,露天开采使得土壤含砾石较多,大大降低了土壤的保水、保肥能力。同时,矿山开采加工过程中产生的大量粉尘会引起雾霾等恶劣天气和影响人类健康等,比如研究区内老虎坳地区遍布粉体厂,该区域存在大量的粉尘污染,厂方一般通过在工厂门口喷水来降低粉尘的污染,但效果欠佳,未从根本上解决问题(图7b)。

图7 里松-贺县地区典型的矿山地质环境问题现状

5 结论与建议

(1)通过对2017年国产GF-2数据的处理与解译,得出研究区内矿山开发占地总计1775.03 hm2,其中,矿山开采面占地面积最大,达992.38 hm2,占地比例高达55.91%;其次为固体废弃物,占地348.38 hm2,所占比例为19.63%;中转场地、矿山建筑物等分别占8.98%和9.19%。对比2008年和2017年的2期数据解译成果,得出2017年的矿山开发占损土地面积比2008年增长51.10%,增长较多。

(2)研究区矿山开采易引发地质灾害、破坏植被、水土和粉尘污染等矿山地质环境问题。其中,2017年GF-2数据解译的地质灾害及隐患分布合计121个,主要为滑坡、崩塌、泥石流和不稳定斜坡4类,其中滑坡62个,面积为72.35 hm2;崩塌26个,面积为33.04 hm2;泥石流3个,面积为11.72 hm2;不稳定斜坡30个,面积为16.37 hm2;主要会对道路、采场、矿山建筑和农田造成破坏。

(3)通过对2008年和2017年的里松-贺县地区的矿山开发活动的遥感监测,获取了研究区矿山资源开发状况与近10年来的变化情况,建议加强对研究区的遥感环境地质常态化监测,及时发现对环境地质具有破坏性的矿山开发活动和地质灾害情况,加强对废弃矿山治理情况的监测。