大一新生微课困境的反思与对策研究

彭一鸣 刘英菊 刘伟章 郑文旭

摘 要:大一新生作为高中与大学之间转承的一个特殊群体,他们具有鲜明的时代与阶段特性。目前研究各门类课程微课的积极作用及其价值的文献较多,针对微课发展过程存在问题的文献相对较少,而结合具体教育对象深入探讨如何更好的建设与使用微课的文献更是稀少。文章从大一新生的《无机及分析化学》课程微课教改实践入手,以小见大,对当前微课教学困境进行了系统的反思,提出“多方协同”才是解决问题的关键,进而从学生、教师、教务管理者三个方面提出了解决对策。

关键词:大一新生;微课;无机及分析化学;反思;对策

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2021)05-0081-05

Abstract: Freshmen, as a special group who transfer from high school to university, have distinct characteristics of times and stages. At present, there are a lot of documents about the positive role and value of micro courses, but few about the problems in the development process of micro-lectures. And it is rare to discuss how to build and use micro-lectures better in combination with specific education objects. This paper starts with the practice of micro-lectures teaching reform of inorganic and analytical chemistry for freshmen, and makes a systematic reflection on the current difficulties of micro-lectures teaching.The key to solve the problem is to put forward "multi-party cooperation", and then put forward solutions from the three aspects of students, teachers and educational administrators.

Keywords: freshmen; micro-lecture; inorganic and analytical chemistry; reflection; countermeasure

大一新生作为高中与大学之间承前启后的一个重要节点,他们的学习适应性、学习质量对于后续整个大学课程学习都有着重要的承接作用。目前我国已经实现了高等教育大众化,大学本科教育已经不再是精英教育[1-2]。在此背景下,引导学生,以学生发展为中心,尊重学生的差异性,尽可能让每一位同学跟上不掉队已经成为每位大学教师的职责。

微课这一模式2008在美国首创,2011年由胡铁生先生引入中国,引起巨大反响[3]。从此中国教育界掀起了微课研究与实践的大潮。在中国知网上以“微课”为主题或关键词进行搜索,发现从2013年1月到2019年12月一共发表了16342篇相关期刊论文[4]。但是仔细分析这些欣欣向荣的数据就会发现,有关微课的各类型论文几乎都是正面称赞,极少有对微课发展过程中出现的问题进行深入思考与探索的。直面问题才可以更好的发展,如何让微课这一创新性教育技术与教学实践结合的更紧密是值得每一位教育工作者深思的问题。

一、大一新生的时代特征

现在的大一新生基本上都是中小学教育“剧场效应”下的受害者[5-7]。2018年7月教育部基础教育质量监测中心发布的《中国义务教育质量监测报告》顯示:以北京地区为例,从小学四年级起就参加课外补习的学生高达43.8%,年级越高则参加课外补习的占比就越高[8]。在这种教育模式下通过机械化的“刷题”方式,只是增加了学生的考试分数,却完全削弱了学校正规教育下对学生德智体美劳全面发展的育人功能。学生的内心开始变得浮躁功利,已经迷失了学习的动力与方向。在部分学生心目中学习目的不再是“掌握知识”,而扭曲为“获得高分”。更有甚者,在部分学生的心中形成了“学习”=“刷题”误区。

二、大一新生微课的主要困境

(一)教师方面

1. 当前微课作品虽多,但是大多数都是在各类比赛的推动下为获奖而制作的。其作品在制作方面是投入了大量人力物力,却离学生的实际需要较远,教师的主观能动性不强,实际教学效果不佳,华而不实。

2. 微课的设计制作者往往以青年教师为主,一线教学经验丰富的广大中老年教师群体却因为年纪偏大、对信息化技术不熟练等种种原因而鲜有参与。一些高质量的微课研究成果主要集中于在校的师范类硕博士生群体[4],或是刚进入教育工作领域的年轻教师群体,而这些群体一线实际工作经验太少,研究无法深入。

(二)学生方面

1. 问卷调查分析

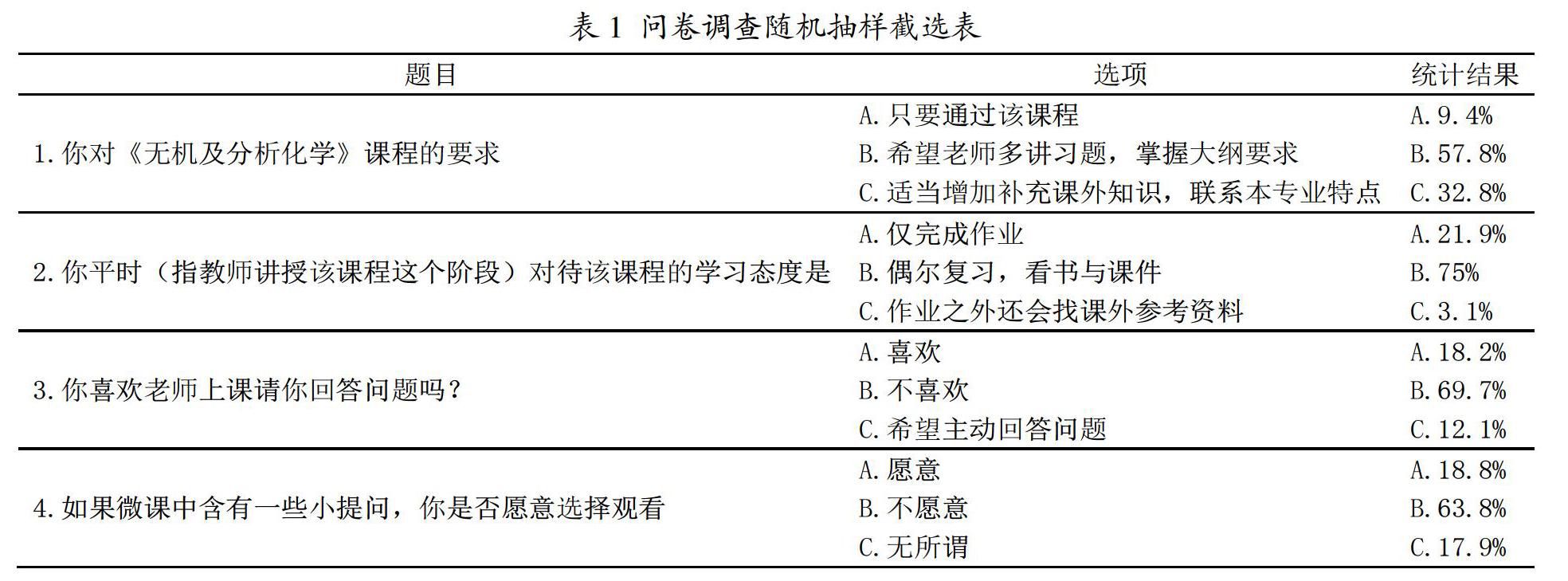

作者在大一上学期的公共基础课程——《无机及分析化学》中进行微课教学改革尝试后,针对我校2019级大一新生进行了问卷调查。共发出并回收660份问卷,面向学校23个自然班级随机抽样100份分析研究,摘取了其中值得反思的部分,具体情况如表1所示。

从表1中可以明显的看出大一新生们的学习诉求:分数为唯一选项,而在学生的心目中能获得高分的唯一法宝就是刷题。如表1所示:占2/3学生的学习关注点只是考试数分,比较努力的学生也只是愿意通过“刷题”来获得高分而已。只有8.3%的学生会愿意去主动学习;只有18.8%学生愿意对课程知识点进行自主思考;超过2/3的学生不愿意与老师进行课程知识交流。大一新生们的群体画像之一就是欠缺“学习目标”和“学习的主动性”[9-11]。

2. 期末考试数据分析

参考各类理论课程的微课改革数据,以及作者教学改革的经验都发现有一个无法回避的问题:这就是相较于当前普遍的教学模式,课程微课改革后学生的最高分与最低分的差距拉得更大了,连带着学生重修的通过率也更低了。

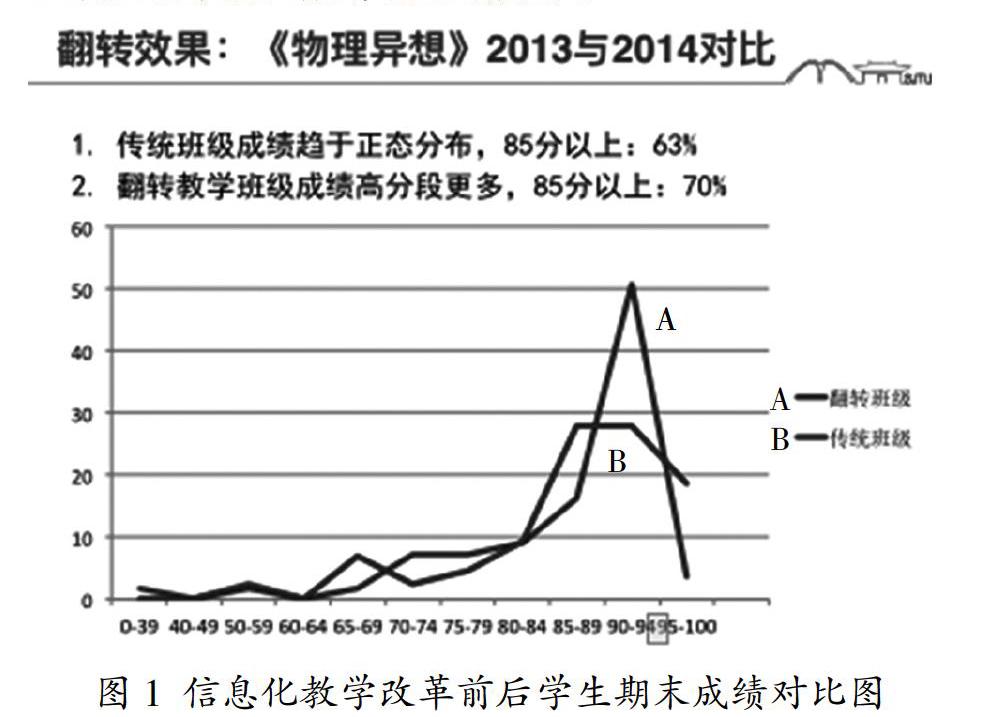

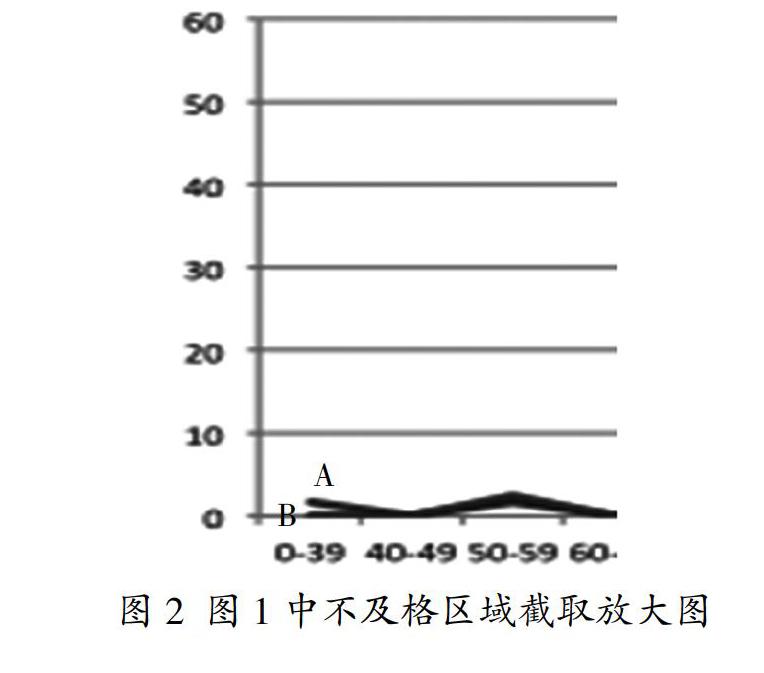

图1与图2均为上海交通大学余建波教授所提供的数据。参考图1、图2的数据也可以看出上海交大在课程微课等信息化教学改革之后,和传统教学班级相比较,高分段占比有明显的增加,但是细看图2可以发现不及格的人数也增加了。不及格区域在改革前后49分到60分段两者人数分布是重叠的,而在40分以下超低区域段改革后人数却明显增加了。

对比作者所教授的《无机及分析化学》课程进行微课改革前后,同专业的学生期末卷面成绩可以发现:改革后最低分数能探底到三十几分,而改革前该数据一直稳定在四十分左右;改革后总体上同一个小班的最高分与最低分的分值差明显加大了。具体情况参见表2、表3所示。

通过《无机及分析化学》与《物理异想》这两门完全不同课程不同学校的学生期末考试数据,可以初步得出课程微课改革会促使学生群体中出现“两极分化”严重的现象。“学习主动性”强的学生在微课等信息化改革手段促进下将会更优秀,但是“学习适应性”差的学生则会更加有挫败感。从学生的期末考试分数上是可以大体判断出,在不及格区域里超低分段的学生大学期间几乎没有学到新的知识,该部分同学大概率的很难顺利毕业。如果这种情况大量出现将会浪费国家的教育资源,对学生本人及其背后的每个家庭也都是一个沉重的打击,造成了新的社会问题。

三、大一新生微课困境的深层分析

(一)微课对教师的挑战

1. 微课对教师个人的综合素质要求高。微课首先要求教师在很有限的时间里把一到两个知识点讲透,并具有严谨的逻辑性;其次要求教师语言表达精确、规范、干脆。这对教师自身的逻辑思维能力、教学组织能力、专业知识、教学经验等方面都是一个不小的挑战。

2. 微课的设计制作是一个知识与信息化技术的结合体。一个教育理念的表达需投入大量的物力与人力。微课是近几年才出现的新生事物,电脑、智能手机等高科技设备在中国全面推广也是近十年内的事情。以一个人的能力与知识储备完成微课的设计、编写、前期拍摄、后期制作、实际教学操作等事项会是一个较大的挑战。实际情况往往是教学经验丰富的教师电脑制作等方面知识缺乏,而信息化技术掌握的很好的人士却又没有教学工作经验。

(二)微课对大一新生的挑战

部分大一新生“学习适应性”较差,无法适应大学的学习节奏。大学的学习方式与初高中阶段截然不同,从原有的“被动学习”变为“主动学习”。尤其是这个转变要求在短短两个月的时间里发生,这对每一位大一新生都是一个不小的挑战,都必须努力再努力才能再次辉煌。中学时期每位同学都有升学这个显性压力,但是大学阶段的压力相对比较隐形,又脱离了家长的监督,部分学生就失去了学习动力与学习目标,从而表现出“学习适应性”差的特性。微课教学模式恰恰需要学生“主动学习”,勤于思考,相较于大学高年级的同学来说这对大一新生更是一个不小的挑战。

四、对策与建议

(一)针对高校教务管理者与教师方面的解决对策

1. 尽快建立完善的微课标准体系

目前微课建设虽然蓬勃发展,但是整体上依然处在无序状态。随着其良莠不齐、高投入低产出等困境的涌现,微课建设呼唤成体系有标准。针对课程微课首先应该建立起标准体系,明确课程微课应该具有的统一流程。“微课”≠“微视频”,无监管、无反馈交流的教学方式会存在很大的弊端,几乎很难实现良好的教学效果。结合作者主持的《无机及分析化学》课程微课教改的经验成果;参考了大量同行教授学者的教改经验;并考虑了运行成本等可持续性因素,拟出了高教课程微课建设的建议标准以及教学质量监控体系如图3、图4所示。

2. 建设微课教学团队

建设微课教学团队,高校教务管理者的政策导向支持作用十分重要:(1)通过政策可以引导教师们积极加

入微课团队,发挥各自的力量;(2)协调各后勤部门之间通力合作;(3)相应修订学生的考评制度,可以促使学生们积极参与。在实际的工作中,每一位老师都着自身的优势与不足,单打独斗对每位老师来说都是一个不小的挑战。建立一支以一线教学工作为主的老中青相结合的教学团队,则可以形成合力、规避自身短板,尽最大可能的发挥出每个人优势。其次将一线教师与现代教育技术中心的教师联合起来形成一个整体,建设信息化教学平台,提供强有力的各项硬软件支持。在理想的微课团队中三者关系具体如图5所示。

3. 加强微课共建通用

目前在信息化教改领域存在着“重制作,轻使用”的误区,各类型的微课评比几乎是“一边倒”的重视微课制作。在这一思想指引下微课作品如春笋般大量涌现,投入与产出严重不成比例,同质化现象严重,良莠不齐,造成了资源极大浪费。微课建设只有在“用”字上下功夫,才能真正实现微课的价值。教务管理者应该首先摆脱此误区,只有大力推动精品微课视频资源跨越院系、学校、甚至地区的共建通用,在教学环节倡导结合本校本专业学生的特點进行推广使用,这样才能促进微课改革步入良性发展的轨道。

(二)针对大一新生方面的解决对策

1. 加快课程思政建设

“课程思政”的概念起源于习近平总书记关于“用好课堂教学这个主渠道,满足学生成长发展需求和期待,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应”[12]。2018年陈宝生同志在新时代全国高等学校本科教育工作会议上发表讲话。2019年8月中共中央办公厅、国务院办公室发文要求在全国推行“课程思政”建设工作。乘这股改革的东风,加快大一新生课程的“课程思政”建设,尽快补齐在初高中阶段学校对“德智体美劳”教育中的短板,帮助学生树立正确的人生观、思想观,是解决目前大一新生整体缺乏“学习目标”和“学习的主动性”问题最有效途径。

2. 建立学生间的学习互助组

课程微课改革的成效与学生的配合紧密相关,微课教学流程中每一环都需要学生的参与,建立学生间的学习互助组可以帮助每一位同学都积极参与。在作者的课堂里让同学们自愿结成互助小组,并自选出小组长。课前预习环节,小组成员互相督促确保观看率;在课堂上也是同组同学互相讨论并推选一位同学总结发言;在课后同组同学共同完成小组作业。

为了避免学习小组流于形式,作者“量身定制”了相应的平时成绩考核办法。期末时,每位学生的平时成绩均由以下方式获得:首先教师根据每个学习小组的整体情况给出平均分;然后由小组长计算出该组同学的总分值之后,再根据组员各自的平时表现和贡献值分配相应的分数,这个分数即为每位学生的课程平时成绩。教师不插手每组同学内部具体评分的情况,只核实每组同学自己评的平时成绩总分数是否与教师给出的总分值一致。例如:A组一共由十位同学组成,得到的小组平均分为90,则A组同学的平时成绩总分数为900分。A组同学根据各自平时的表现得出各自的平时成绩:A1同学组内评分为100分,A2同学为80分,依次逐一组内评分。教師只检查A组同学们自评的平时成绩之总和是否为900分,组内评分不作干预。这样确保了每位同学平时成绩的真实性、公平性及差异性,发挥出了平时成绩的真正作用。

3. 教师尽量协助

针对大一新生这一群体的心理特点,教师应该给予更多的协助。大一的学生带有很深的应试教育痕迹,这在大学的学习阶段是劣势,但也是一种学习优势。“刷题”学习法本质上仍然是一种被动的学习方式,内含巨大的投机心理,以期通过“题海”来押对题型得到高分。教师应该因势利导,将学生的学习热情保留下来,“投机心理”剔除掉,引导学生进行主动学习。建立课程学习QQ群,鼓励学生随时提问,通过主动思考来全面的获取知识。并且根据学生的提问类型,有针对性的组织学生进行线上讨论、自问自答,保持良好的学习氛围。

针对大一新生这一群体的学习特点,在课程微课的设计方面,尤其需要注意方式方法,不可将整学期的课程内容全部变为微课翻转课。优选出一部分内容进行微课改革,剩余的内容采用学生比较熟悉的教学方法,让同学们在一个比较熟悉的环境中慢慢的接受新的学习模式,实现平稳过渡。

五、结束语

在“后疫情”时代,高校教学将形成“线上线下相结合的新常态”,微课等信息化教学手段在完善师生的教与学的活动中发挥着越来越重要的作用。但是微课在前期粗放式的发展中不可避免的涌现出一些问题。这都是将微课孤立割裂的看待,只重视微课本身造成的弊端。尤其在受众为大一新生群体时,这些问题表现得更为突出。课程微课的教学改革必须多措并举,与使用它的教师学生联系起来、互动起来,确立“多方协同”的工作思路,才能发挥出微课的最佳功效,避免建而不用的“死循环”。

参考文献:

[1]袁腾,刘英菊,陈燕舞,等.以应用型人才为导向的分析化学实践教学改革探索[J].实验室研究与探索,2017,36(6):209-212.

[2]李立欣,宋志伟,战友,等.环境工程专业实践教学新模式的探索[J].实验室研究与探索,2016,35(2):175-179.

[3]胡铁生,周晓清.高校微课建设的现状分析与发展对策研究[J].现代教育技术,2014,24(2):5-13.

[4]祁正栋,张雷,周小鸿,等.我国微课发展现状、影响以及对策分析研究[J].中国教育信息化,2020(2):13-16.

[5]钟焦平.校外教育需警惕“剧场效应”[N].中国教育报,2018-01-08(1).

[6]吴岩.教育公平视角下初中阶段教育补习现状研究——以广州市为例[J].教育研究,2014,35(8):75-84.

[7]涂毅,王牧华.关于中小学减负政策实施的反思与改进——基于“剧场效应”的视角[J].教师教育学报,2020,7(1):70-77.

[8]中华人民共和国教育部基础教育质量监测中心.中国义务教育质量监测报告[EB/OL].(2018-07-24)[2019-07-12].http://www.eachina.org.cn/shtml/4/news/201807/1749.shtml.

[9]杨秀琴,贺彩虹.大学新生的适应性:结构、差异与影响因素研究——基于H大学的实地调查[J].现代教育科学,2016(5):

114-119.

[10]杨钋,毛丹.“适应”大学新生发展的关键词——基于首都高校学生发展调查的实证分析[J].中国高教研究,2013(3):16-24.

[11]袁远,倪峰,杜彬,等.农业院校新生入学教育调查研究——以云南农业大学为例[J].云南农业大学学报(社会科学版),2013(7):66-71.

[12]韩宪洲.深化“课程建设”需要着力把握的几个关键问题[J].北京联合大学学报(人文社会科学版),2019,64(2):1-6.