何天泉 发扬刨子精神,以温和的修正主义方式进化

雨田

在收藏圈子,有个“怪现象”:喜欢收藏古玩的甚少关注当代艺术,喜欢当代艺术的,则对古典艺术鲜有涉猎。艺术家何天泉无疑是一个例外,从事当代艺术创作,又喜欢收藏古玩,这是他独具特色的文化标签,看似截然不同的两个领域,他都“玩”得很溜。并且,还能把两者合二为一,玩出点与众不同来。

一个迷恋古玩的当代艺术家

采访何天泉,不经意间从他收藏的古玩聊起。他的工作室一边摆放着画架、颜料等,调色油挥发出特有的油脂味,这是他平时创作的空间;一边辟出来布置成茶室,四周陈列着老家具、青花瓷、文玩摆件、佛珠等,老物件算不上有多名贵,倒是看着养眼、有年代感带来的韵味。

何天泉说自己特别迷恋古玩,准确来说是杂项,玩收藏有10多年了。不过,作为一名当代艺术家,他的收藏自然不同于常人,林林总总的藏品里还有各种稀奇古怪的手作工具如螺丝刀、钳子、锤子、刨子等,这些都是他的心头好。

每当遇到心仪的藏品,他会日思夜想要“占有”它;如果错失一件宝贝,他会寝食难安;也会为某件宝贝背后的制作工艺以及制作工具深度钻研。他笑称自己的收藏是一件件“玩具”。他认为收藏要好“玩”,还要玩出不一样的“高级感”。

何天泉觉得自己对古物乃至传统文化的迷恋是与生俱来的,流淌在血液里的文化基因很可怕,它会随着年纪渐长越来越明显地体现出来。从他历年创作就可以看到他不断追寻身份认同与文化根脉的过程。

祖籍重庆,小时候在新疆石河子长大,2004年因工作调动又移居广州,地理上的迁徙曾让何天泉产生了身份认同的文化焦虑。尤其是来到人口稠密南方后,自然景观与人文环境和新疆迥然不同。从小成长于大西北的他,心中始终对辽阔的原野、巍峨的雪山这些自然景观怀着一份依恋。在过去10多年里,他的油画一直以诗意的笔触、高雅的灰色调反复描绘着家乡的景色。

大约在2006年,何天泉偶然间到黄山写生,意外被当地的老物件、工艺品吸引,从此一发不可收拾地开启了自己的收藏之路,老物件里蕴含的传统美学让何天泉着迷得很,他身上潜藏的文化基因被彻底激发出来。从此,一边玩收藏,一边从事当代艺术创作成了何天泉的常态,这两条独立的线索随着时光的推移,最终碰撞到了一起。

2018年,在一次个展结束后,何天泉便正式转向新的系列。个中的“新”,正是跟他的收藏密不可分。

木刨也能玩出艺术范

在何天泉看来,老物件早已成为他当下生活的一部分,自己投入大量的时间、情感,何不把它们画下来,通过艺术创作的方式呈现自己的生活,会比单纯的收藏更有意思。起初,他选择轻盈而柔和的水彩,以速写的方式进行概括性的描绘,记录身边的手作工具、把玩物件等。他笔下的所有物件不再是冰冷而机械的工具,而是多了情感与温度。

在众多收藏品里,何天泉对传统木工刨子情有独钟,别人眼中的普通玩意,他却觉得很有结构感,还可以拆卸重组,变化多端,门类上除了常见的平推刨,还有鸟刨、肩刨、槽刨、清底刨、修边刨等,都可以当做把玩件。

随着钻研的深入,何天泉深感刨子越品越有“有意思”。刨子撇去自身的实用性,它自身还隐含着一些社会学含义。用他的话来说,刨子是一种建设性的工具,工作原理是在缓慢、匀速的运动过程中,通过隐藏的刀片逐步改变木头粗糙的表面,使之平整光滑。区别于斧子和凿子对木头进行猛烈暴力的攻击方式,刨子是相对温和地对人、对社会发挥积极性作用。

“我一直认为我是一个温和的修正主义者,当代艺术经过多年发展,该玩的形式也被前人玩过了,所以我的创作没有选择所谓的反叛、颠覆,而是温和的修正主义,而刨子的这种特性恰好很符合我的性格。”

当刨子被赋予人格后,其自身就不再是一件工具了,而是艺术家表達观念的视觉符号。何天泉的创作从架上的二维平面转向了三维的装置艺术。从2018---2020年这三年间,何天泉一直把创作的重心放在木工刨子的重构上。

在《进化》系列作品中,何天泉用传统木工刨子作为主体元素进行“再加工”,让结构发生重组、变形,他还单独开辟一个工作室,里面挂满各种刀具、打磨工具,自己动手制作在刨子上挖洞、切割,玩得不亦乐乎。

而在《进化2020》系列中,他还涂上鲜艳色彩,让作品多了几分波普艺术的潮流感。这进一步将木工刨子从原有的功能性中彻底抽离出来,只留下单纯的材料、几何、色彩进行呈现,这种偏离固有认知的形象带给观者更多的思考。比如,木工刨子作为传统家具、建筑的工具,在现代社会已渐渐淡出大众的视野,有种英雄落寞的伤感,也隐喻传统文化在现代化过程中面临的一些困境。包括这如何“进化”,更好地适应现代人的生活等。

何天泉从自己的生活出发,以小见大,通过个体的思考探索传统文化的当代性表达,既形成自我特色,也是他作为艺术家,呼应当今时代我们共同面临的文化课题。

“对于传统文化的式微,我相信每一位有文化自觉的人都会感到心痛。这不仅仅是我一个人,而是一种社会共鸣。另一方面,当代艺术在中国发展了四十多年,大家也集体走向一种文化焦虑,就是当代艺术如何在中国走得更远?如果再一味拿来主义,盲从西方,只会迷失自己。而回归对中国本土,对传统文化的关注,并进行当代化的表达,我认为这是中国当代艺术一个可持续的方向,而我所能做的,就是为今天的艺术提供一点点与众不同的贡献,这也是我的艺术理想和追求。”何天泉这样解释。

回归架上绘画,叠出“考古地层”

过去三年里,何天泉一直沉迷于装置艺术,心态也发生了变化,甚至开始疑惑,自己以后是不是不再画画了,二维平面的架上绘画几乎所有形式也“玩”得差不多了,还能不能“玩”出点不一样的新意来?

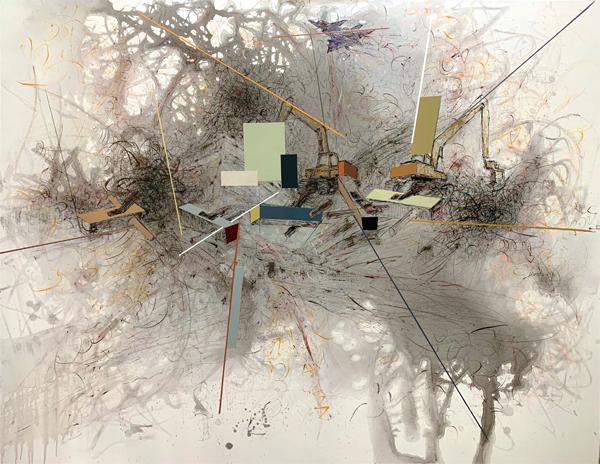

几经思考,他觉得架上绘画没有死亡, “还有空间可以发挥”。在这种使命感的驱使下,何天泉在2020年又一次回归到架上绘画上来。而这一次,他的作品又一次发生了有意思“进化”。以前那种唯美、诗意的风景不见了,取而代之的是带着冲突感和层次感的画面让人感到强烈的不适与迷惑。

何天泉笑称《进化C》这一新系列的作品就好比田野考古的文化层:画面底层以浅色铺垫朦胧的基调,是非常虚幻、唯美的色彩, 这是何天泉对少年时期那份诗性、理想主义的回顾和依恋;中间一层是凌乱、庞杂、无序的线条,他称之为“没有建设性的笔触”。简单来说,就是故意让画面看起来不和谐,没有色彩的明暗、冷暖等对比,人为制造视觉上的不适感,这种偶然、随意的笔触隐喻人们内心的焦虑、恐惧、彷徨等情绪;最上面一层则通过平面构成的方式,仔细琢磨色块的大小、位置,以及线条的粗细、长短等,以此来平衡画面,这一部分是何天泉带着理性思考而创作的,最后把三个文化层统一、交织在一起,营造出强烈的空间感,同时呈现自己当下的精神状态。

如果仔细观察画面,还能隐约看到古建筑、遗址等元素,但它们都沉没在钢铁洪流的混乱与混沌中,让人联想到当今快速城市化带来一些传统文化的日渐式微甚至消亡。

从何天泉最新的系列里,我们依然能看到他的“温和修正主义”,对自己的过往创作并非推倒重来,而是不断叠加、蜕变、进化……

何天泉还透露,不久后还将举行一场新个展,新的系列作品也将正式亮相,相信到那个时候,众人又会发现他玩出不一样的精彩了。

(编辑/雷之焕)