车内气味主客观评价方法对比研究

周博雅,崔晨,方茂东,张诗建,王雷

(中国汽车技术研究中心有限公司,天津 300300)

前言

随着当前社会的快速发展和生活水平的不断提高,人们对健康的要求也越来越高。这一转变表现为消费者在选购汽车的时候,不再局限于动力、安全、外观、价格等因素,更加看重其健康环保性能。车内气味作为消费者进入座舱后最直观感受到的信息,其好坏严重影响着汽车品质。据某调研机构统计结果显示,在2018-2019 年有过气味投诉的车型中,有49%的用户明确表示由于气味问题不推荐该车型,车内气味对品牌推荐的影响程度不可小觑。

为改善车内气味问题,近年来国家有关政府部门、行业机构及汽车制造企业在法规标准制定、供应链体系管控等方面开展了大量工作并取得了一定成效。然而,由于车内气味的复杂性,企业在车内气味改善方面仍面临诸多挑战。目前汽车行业现行的气味评价方法为主观评价,此种方法受气味评价员的主观影响较大[1],还存在个体差异大、稳定性不佳、环境波动大等缺点,此外,长时间连续评价还会给气味评价员造成一定的身体健康危害。因此,气味客观化检测技术应运而生。

电子鼻是一种模拟动物嗅觉的电子系统,由上个世纪80年代开始发展起来的[2]。电子鼻可以对各种气体进行实时检测分析,其优点是重复性好、响应时间短、测定范围广[3],还能对某些不适应用人鼻子鉴别的气体进行有效检测,比如刺激性和有毒有害气体。因此,以电子鼻为代表的气味客观检测技术得到了迅速的发展,并逐步应用到环境、食品、化工、医药、汽车等领域[4]。

本文将基于光离子化传感器(Photo Ionization Detector,简称PID)为主要检测器的电子鼻对车内挥发性污染物气体进行客观检测[5],将其检测结果与气味强度等级进行关联,获得气味客观强度;与此同时,对上述车内气体进行主观气味评价,得到气味主观强度。将气味主观强度与气味客观强度结果进行对比分析,以此判定气味客观评价方法的结果有效性,为汽车行业车内气味评价技术提供方法参考。

1 试验方法

1.1 试验材料和仪器

(1)试验样品:2018-2020 年市场主流车型30 款,包括自主品牌、合资品牌。

(2)试验材料:聚四氟乙烯管、10L PET 采样袋、氮气钢瓶气(99.99%)、质量流量计、玻璃或不锈钢材质嗅杯。

(3)试验仪器:PID 电子鼻、肺吸式气泵。

(4)试验人员:具备气味评价专业证书的气味评价员5人。

1.2 试验方案

1.2.1 标准依据

本次试验将依据如下标准进行测试:

HJ/T 400-2007《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》[6];

ISO 12219-1:2012 Interior air of road vehicles-Part 1:Whole vehicle test chamber-Specification and method for the determination of volatile organic compounds in cabin interiors[7];

T/CMIF13-2016《汽车车内空气的气味评价规范》[8];

T/CAS 406-2020《车内空气 气味的评价 感官与光离子化检测仪耦合分析法》[9]。

1.2.2 试验准备

采用整车试验舱法,试验车辆样品及环境舱应按照 HJ/T 400-2007《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》规定的方法进行准备及封闭过程[10],方可进行相关试验步骤。

PID 电子鼻开机预热30min,之后进行相应检测步骤。

1.2.3 气体采样

利用肺吸式气泵,将车内气管、10L 采样袋与之连接后进行采样,每款车型均采集3~5 袋车内气体样品。

1.2.4 气味客观评价

(1)将PID 电子鼻调至零气清洗状态,待基线平稳后方可进行下步操作;

(2)将采样袋与PID 电子鼻进气口相连接,氮气钢瓶气出气速度调节至10L/min 后与PID 电子鼻快载气接口相连接,将嗅杯与PID 电子鼻出气口相连接;

(3)将PID 电子鼻调至快载气主客观评价状态,由1位气味评价员依次调节旋钮刻度至不同稀释倍数,一方面嗅辨不同稀释倍数下的稀释样品气味等级,另一方面PID 检测仪将对不同稀释倍数下稀释样品挥发性污染物浓度进行检测,将两者数据分别记录下来;

(4)其它4 位评价员依次重复上述操作,并将结果记录下来;

(5)将PID 电子鼻调至原气检测状态,记录PID 检测仪数值作为该样品气体的原始样品气体浓度;

(6)另取1 个该气体样品采样袋,由5 位气味评价员轮流进行评价,记录原始样品气味强度结果。

1.2.5 气味主观评价

依据标准T/CMIF13-2016《汽车车内空气的气味评价规范》进行气味主观评价,并将结果记录下来。

1.2.6 气味强度评分标准

车内气味强度评分等级分为1~6 级,见下表1。气味评价员在给气味强度评分时,可以给出0.5 级的评分等级[11]。

表1 气味强度评分标准

2 理论基础

2.1 气体检测原理

本文选取光离子化传感器(PID)作为车内气体检测的传感器。光离子化传感器是一种具有极高灵敏度、用途广泛的气体传感器[5],可以检测从1ppb 到10000ppm 的挥发性有机物和其他有毒气体。此外,PID 对挥发性有机化合物灵敏度很高,仅为1ppb。

凡是电离势能(Ionization Potential,简称IP)低于PID自身的紫外辐射能量(常见10.6eV 或11.7eV)的气体均可被检测到[12],这是PID 的检测原理。依据此原理可知,PID可检测的气体物质覆盖车内大多数的挥发性有机物(86%~95%),包括芳香烃类、酮类、醛类、氯代烃类、胺及胺类化合物和不饱和烃类等,因此可用于对车内气体的检测。

2.2 气味客观评价原理

气味强度是人的嗅觉对气味的心理感受程度,是对气味强弱程度的一种描述。在20 世纪人们对于气味的研究中,应用实验心理学的方法,发现对于中等强度的刺激,人的气味感觉强度与刺激强度之间的关系符合韦伯-费希纳定律,即当刺激强度以几何级数增加时,感觉强度以算术级数增加[13]。其关系式为:

式(1)中:

I 为气味强度,无量纲;

k 为常数,无量纲;

C 为刺激强度,即臭气浓度,无量纲。

由于气味强度与嗅阈值密切相关,某种气味物质的嗅阈值越低,表明其越能被人的嗅觉器官感受到,其气味强度越大,故臭气浓度通常用阈稀释倍数表示,即气味物质的物质浓度除以该污染物的嗅阈值[14]。

常数k 是由污染物的性质所决定的,对于同一污染物,k为常数。而车内挥发性有机物为混合物,其强度与物质种类有关。由于同款车型的气体物质组成可近似看作固定不变,因此在同款车型中可把k 视为常数值。此外,在实际评价中,气味强度为1 的样品几乎不存在,因此该模型在y 轴应具有截距。由此,基于韦伯-费希纳定律的车内气味客观强度计算模型可表示为:

式(2)中:k、b 为常数,无量纲。

3 试验结果与分析

3.1 气味客观评价结果

依据1.2.4 的试验步骤开展30 款主流车型的气味客观评价,其气味客观强度结果如下表2 所示。

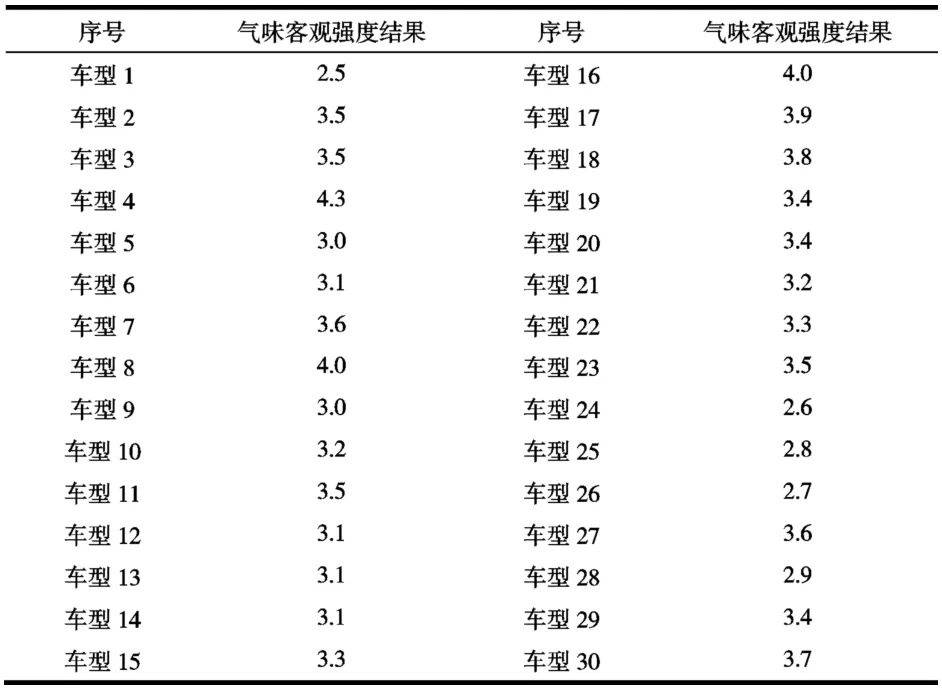

表2 30 款车型气味客观强度结果

3.2 气味主观评价结果

依据1.2.5 的试验步骤开展30 款主流车型的气味主观评价,其气味客观强度结果如下表3 所示。

表3 30 款车型气味主观强度结果

3.3 气味主客观评价结果分析

将上述气味主客观强度结果进行对比分析,见下表4。

表4 30 款车型气味主客观强度对比结果

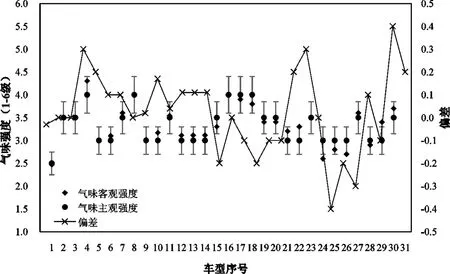

由表4 和图1 可以看出,气味主客观评价结果偏差在±0.4级以内,显著优于人工主观评价误差0.5 级。其中,93.3%的车型气味主客观偏差在±0.3 级以内,26.7%的车型气味主客观结果完全一致。该结果证明了基于PID 电子鼻的气味客观评价结果的准确度较高。

图1 整车气味主客观评价结果对比图

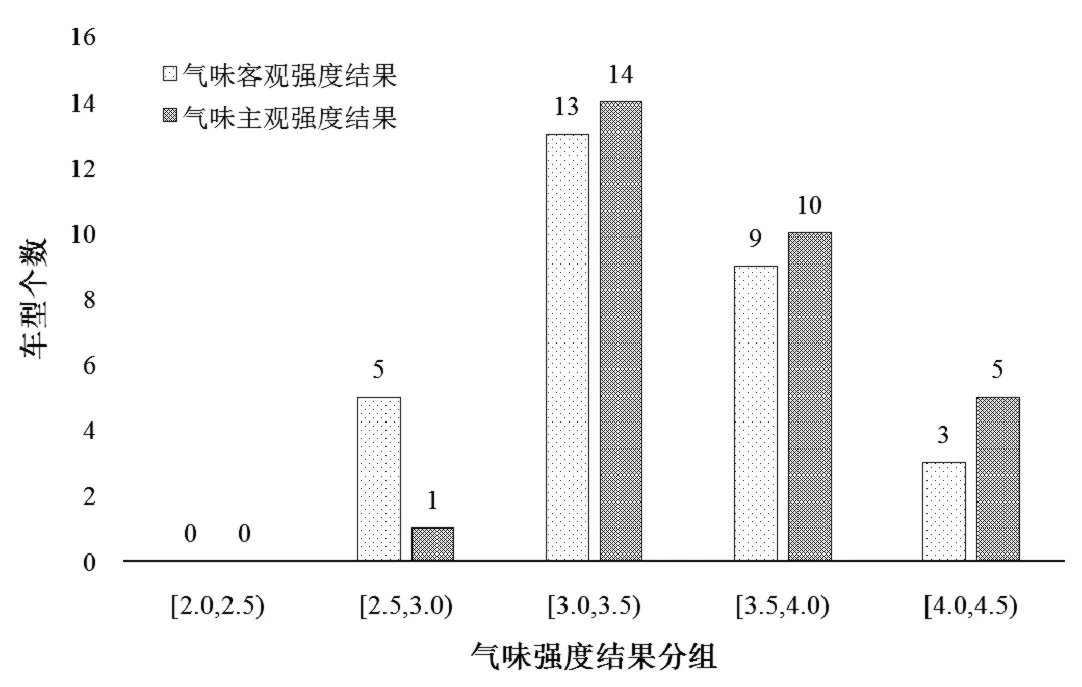

由图2 可以看出,30 款车的气味主观和客观强度结果均位于区间[2.5,4.5),且主要分布在区间[3.0,4.0),车型数量分别为24 和22;二者位于区间[2.5,3.0)的车型数量差异显著,车型数量分别为1 和5。由此可以看出,气味客观强度结果明显好于气味主观评价结果。此外,由于气味客观评价结果可以精确到小数点后一位,比起气味主观评价的半级打分制,其结果更加精确。

图2 整车气味主客观评价结果统计分布图

4 结论

(1)针对30 款车型进行气味主客观评价试验,得到气味客观强度偏差在±0.4 级以内,显著优于气味主观强度误差±0.5 级;

(2)分析30 款车型的气味主客观评价结果,可以看出气味客观强度结果明显好于气味主观评价结果,且由于气味客观评价结果可以精确到小数点后一位,比起气味主观评价的半级打分制,其结果更加精确,更适应当前车内气味管控水平的发展趋势。