2020年7月23日西藏尼玛MS6.6地震总结

姜祥华解孟雨马未宇宋治平屠泓为刘文邦高锦瑞

1)中国北京100045 中国地震台网中心

2)中国西宁810001 青海省地震局

3)中国拉萨850000 西藏自治区地震局

0 引言

根据中国地震台网测定,2020 年7 月23 日4 时7 分在西藏那曲市尼玛县(33.19°N,86.81°E)发生MS6.6 地震,震源深度10 km。截至2020 年12 月31 日,共记录MS3.0 以上余震15 次,其中MS3.0—3.9 余震9 次,MS4.0—4.9 余震6 次,无MS5.0 以上余震,最大余震为7 月23 日18 时50 分MS4.8 地震。

2020 年西藏尼玛MS6.6 地震震中位于可可西里—唐古拉山地区,构造位置属青藏块体内羌塘块体中部。西藏西部地区地震监测能力偏低(魏富胜等,2009,2010),随着“十五”中国地震数字地震观测网络项目的顺利建成,2008 年10 月以来,中国地震台网监测能力获得明显提高(王亚文等,2017)。文中对尼玛MS6.6 地震序列,从构造背景、历史地震、震源参数、序列演化特征进行分析,同时对震前存在的异常进行梳理、总结,发现震中500 km 范围内无地球物理观测异常,震前存在少量的地震活动性参数异常和1 项热红外异常。通过此次震例总结,以期为西藏西部地区强震短临预报实践提供震例参考。

1 构造背景及震源特征

1.1 构造背景与历史地震

2020 年7 月23 日西藏尼玛MS6.6 地震位于羌塘块体中部。羌塘块体与其南部的拉萨块体皆属青藏高原核心部分,在印度板块相对于欧亚板块向北运动产生的持续推挤作用下,自第四纪以来,伴随着青藏高原的强烈隆起,羌塘和拉萨块体同时经历着近NS 向的挤压和近EW 向的拉张作用,并在内部发育了一系列近NS 走向的地堑(邓起东等,2002)。拉萨块体和羌塘块体的碰撞连接处为班公湖—怒江缝合带,在该缝合带两侧发育了一系列共轭走滑断裂和近NS 走向的地堑,研究表明,这些构造变形对高原中部的近NS 向挤压和近EW 向伸展起到了调节作用(Taylor et al,2003;Taylor and Yin,2009)。

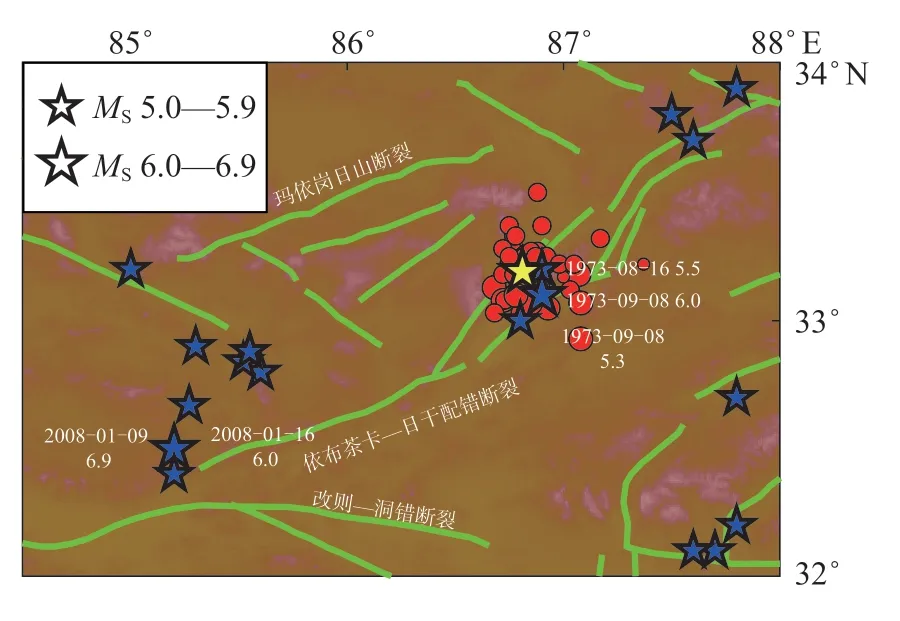

此次尼玛MS6.6 地震发生在依布茶卡—日干配错断裂的分支附近,该分支与主断裂呈小角度相交。依布茶卡—日干配错断裂位于班公湖—怒江缝合带北侧,整体呈NE 走向,是一条以左旋走滑为主的断裂,并在局部兼具一定张性活动特征(Michael et al,2003,2006)。主断裂与分支断裂之间为依布茶卡地堑,内部发育有第四纪沉积。在2 条断裂之间,曾于1973 年发生1 组中强地震,即为1973 年8 月16 日西藏沙里西5.5 级地震及9 月8 日西藏沙里西南6.0 级和5.3 级地震,3 次地震与本次尼玛MS6.6 地震震中距离分别为8.5 km、13 km 和21 km。此外,在此次尼玛MS6.6 地震震中西南约168 km,依布茶卡—日干配错断裂西南端与改则—洞错断裂交汇处,曾于2008 年1 月9 日发生西藏改则6.9 级地震,且1 周后发生6.0级余震,并于1 月23 日发生5.5 级余震,为一次典型的主震—余震型地震事件(图1)。

图1 尼玛MS6.6 地震震中(黄色五角星)、ML≥2.0余震分布(红色实心圆)、5.0 级以上历史地震(蓝色五角星)及主要断裂(绿色实线)分布Fig.1 The epicenter of the MS6.6 Nyima earthquake (yellow pentacle),aftershocks with ML≥2.0 (solid red circle),historical earthquakes with MS≥5.0 (blue pentacle),and major faults (solid green line)

1.2 震源参数

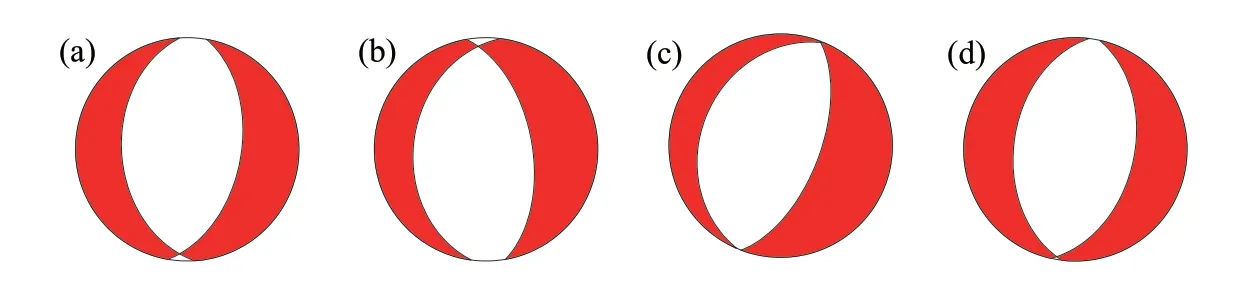

地震的震源机制解和主要滑动量分布对于确定发震断层和孕震机制具有重要意义(Xie et al,2015)。2020 年 尼 玛6.6 级地震发生后,国内外一些科研机构分别确定了此次地震的矩震级和震源机制解(表1,图2)。不同震源机制解结果均显示,此次地震破裂方式为正断型,文中对震源性质的分析采用中国地震台网中心(CENC)给出的结果:矩震级为MW6.3;节面Ⅰ走向10°,倾角50°,滑动角-81°;节面Ⅱ走向177°,倾角41°,滑动角-100°。节面解显示,此次地震破裂方向为近NS 向,为一次拉张型破裂,拉张方向为近EW 向,与羌塘块体NS 向挤压和EW 向拉张的构造背景较为一致(Tapponnier et al,2001)。此外,据王家庆等(2016)对2008 年1 月9 日改则6.9 级地震及其6.0 级、5.5 级余震的分析,此地震序列同为近NS 走向的正断型破裂,表明羌塘块体内中强震的发生明显受到区域主应力场的影响和控制。

图2 尼玛MS6.6 地震震源机制解(a)中国地震台网中心;(b)中国地震局地球物理研究所;(c)美国地质调查局;(d)哈佛大学矩心矩张量Fig.2 The focal mechanism solution graphs of the Nyima MS6.6 earthquake

2 地震序列特征

2.1 序列概况

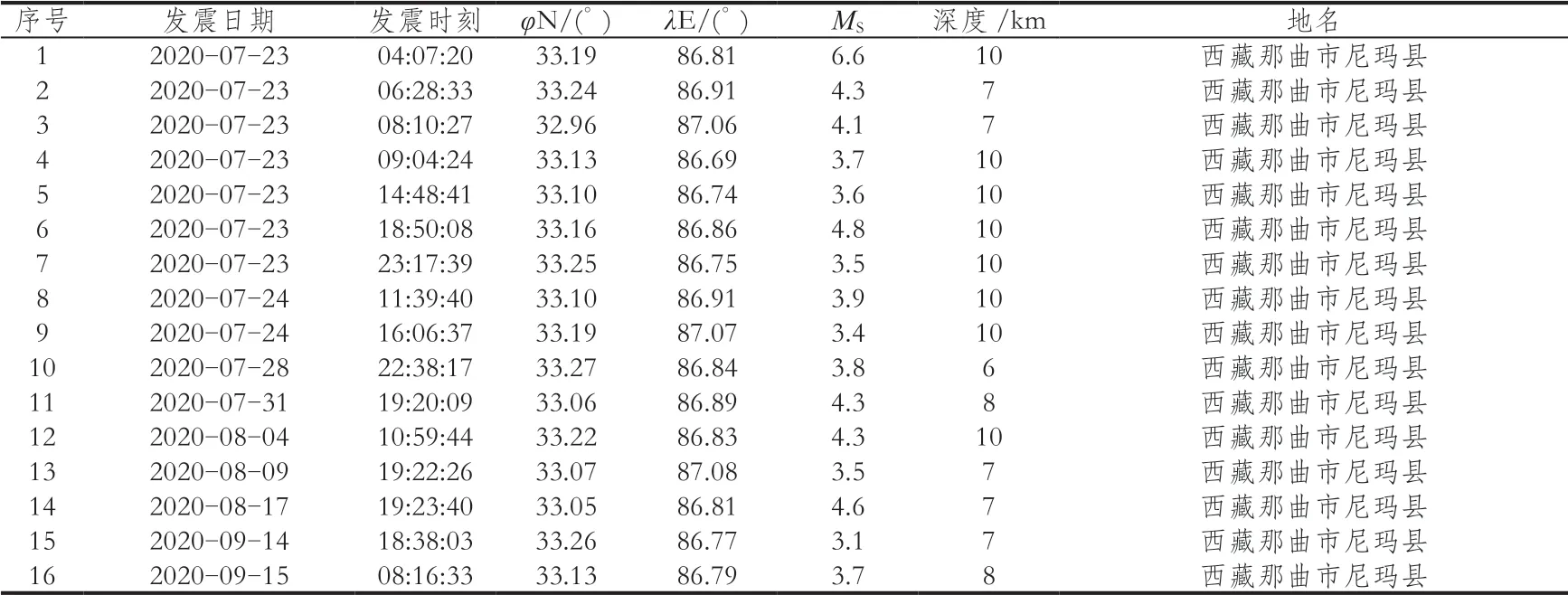

截至2020 年12 月31 日,尼玛MS6.6 地震序列共有16 次MS3.0 以上地震发生(表2),其中8 次余震在主震后2 天之内发生,且6 次余震在主震当天发生。7 月24 日之后,余震间隔明显变大,至8 月9 日,MS3.0 以上余震活动间隔约3—5 天。此后,余震间隔时间快速变长,活动水平表现出较为明显的衰减特征。

表2 尼玛MS6.6 地震序列目录(MS≥3.0)Table 2 Earthquake catalog of the Nyima MS6.6 sequence for MS≥3.0

2.2 序列M—t图与频次图特征

2020 年尼玛MS6.6 地震序列发生在西藏西部地区。该区地震监测能力较低,因此序列中ML3.0以下地震记录较少。自尼玛MS6.6地震发生,截至2020年12月31日,序列中ML2.0—2.9 地震仅记录2 次,而ML3.0 以上地震记录50 次,其中ML3.0—3.9 地震36 次,ML4.0—4.9 地震12 次,ML5.0—5.9 地震1 次,ML6.0—6.9 地震1 次。

由2020 年尼玛MS6.6 地震序列ML≥3.0 地震的M—t图和日频次时序图(图3)可知,震后3 天之内余震较为密集,震级大小和频次均呈良好的衰减特征,此后余震表现为稀疏的起伏活动。综合上述特征可知,尼玛MS6.6 地震是一次余震衰减较快的主震—余震型事件。

图3 尼玛MS6.6 地震序列ML≥3.0 地震M—t图(a)和日频次图(b)Fig.3 M-t(a) and daily frequency diagram (b) for ML≥3.0 earthquakes of the Nyima MS6.6 sequence

2.3 最大2 次事件的震级和能量

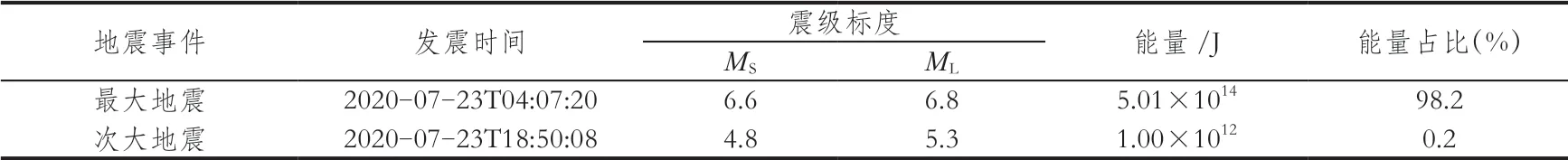

地震序列类型通常可根据主震在全序列的能量释放占比进行定量判别(周慧兰等,1980)。计算发现,在此次尼玛MS6.6 地震序列中,主震释放能量占序列总能量的98.2%,介于90%—99.99%,符合主震—余震型地震序列特征(表3)。此外,可根据最大与次大地震的震级差来进行序列分类(蒋海昆等,2006a)。据知,尼玛地震序列的最大余震为7 月23 日18 时50 分MS4.8(ML5.3)地震,与主震震级相差约MS1.8(ML1.5),震级差在0.6—2.4范围内,符合主震—余震型地震序列的判别标准。

表3 尼玛MS6.6 地震序列最大2 次事件的震级和能量Table 3 Magnitudes and energies of the two largest events in the Nyima MS6.6 sequence

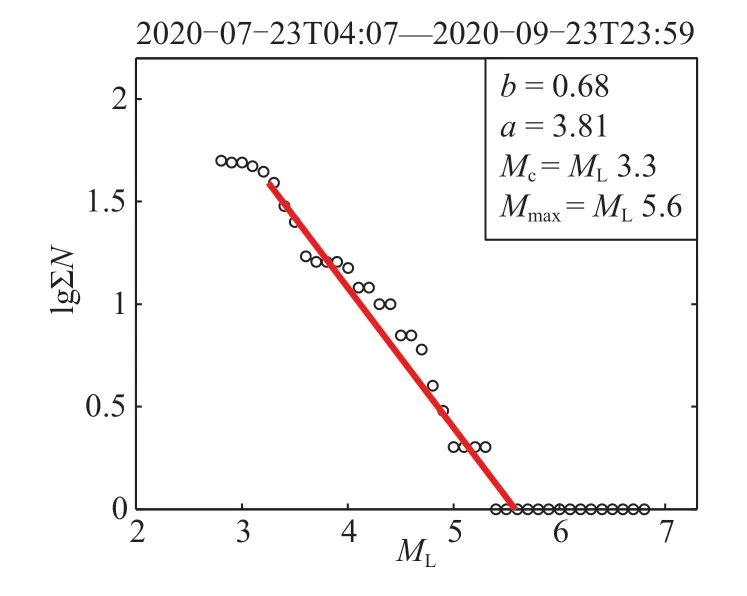

2.4 序列b值及最大余震震级估计

某个震级以上地震的累积频度(N)和震级(M)近似满足古登堡—里克特定律(Gutenberg and Richter,1944):lgN=a–bM,其中常数a反映了区域的地震活动性,常数b反映了大小地震的相对比例。采用b值截距法可估计序列的最大余震震级,具体做法是,将拟合直线与震级轴交点的横坐标作为估计值。在误差范围内,利用该方法可以较好地估计最大余震的震级(吴开统等,1984;解孟雨等,2017)。

为了计算得到准确的b值,首先需要确定地震目录的最小完整性震级。采用最大曲率法(Wiemer and Wyss,2000),计算得到尼玛MS6.6 地震序列的最小完整性震级为ML3.3。在此基础上,采用最大似然法(Aki,1965;Bender,1983)计算该序列b值,结果见图4,可知尼玛地震序列的b值约为0.68。采用截距法进行估算,得到该序列的最大余震震级为ML5.6,与当前最大余震震级ML5.3(MS4.8)较为接近,表明最大余震应已发生。

图4 尼玛MS6.6 级地震序列b值Fig.4 The bvalue fit of the Nyima MS6.6 sequence

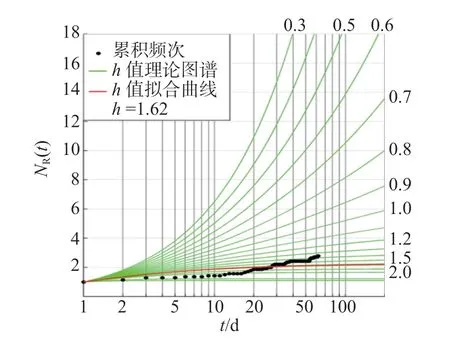

2.5 序列h值

刘正荣和孔昭麟(1986)对修正的大森公式进行一定修改,提出h值,将其定义为余震日频度随时间的衰减系数,此后h值被用于判断一个地震序列是否为前震序列(王铮铮等,1996;蒋海昆等,2006b;马茹莹等,2016)。通常,当h>1 时,地震序列为正常衰减,当h<1 时,为前震序列。采用最小二乘法拟合尼玛MS6.6 地震序列日频度衰减关系,得到h=1.62 >1,表明该地震序列衰减较为正常(图5)。

图5 尼玛MS6.6 地震序列h值拟合结果Fig.5 The hvalue fit of the Nyima MS6.6 sequence

3 震前异常现象

此次尼玛MS6.6 地震震中500 km 范围内无地球物理观测测项。在针对震前的震情跟踪和震后梳理中,发现存在少量地震活动性参数异常和1 项热红外异常。

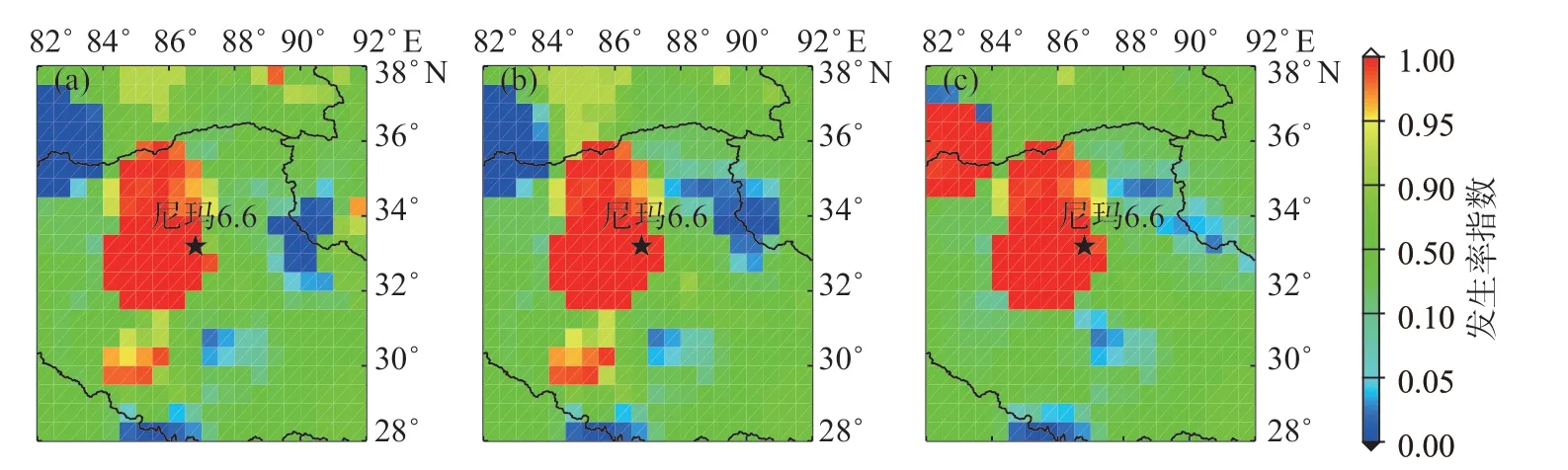

3.1 地震发生率指数异常

在强震发生前普遍存在地震活动频度增强与平静现象(梅世蓉等,1997;陆远忠等,1997)。不少研究表明,地震活动显著增强或显著减弱与强震发生具有一定的时空相关性(平建军等,2001;易桂喜等,2004)。地震发生率指数可对地震活动显著增强与显著减弱的典型异常同时进行定量识别。参照背景地震发生率,基于统计学模型,将实际地震发生率换算为0—1 之间的概率值,接近1 反映地震活动显著增强,用红色显示,接近0 反映地震活动显著减弱,用蓝色显示(姜祥华,2020)。在尼玛MS6.6 地震发生前4 个月,西藏阿里及附近地区存在地震发生率指数高值异常,随着时间的演化,该处异常持续发展,在震前1 天依然存在,尼玛MS6.6 地震即发生在上述异常区域内部(图6)。

图6 尼玛MS6.6 地震前地震发生率指数异常演化(a)震前4 个月异常分布;(b)震前2 个月异常分布;(c)震前1 天异常分布Fig.6 Anomaly evolution of earthquake rate before the Nyima MS6.6 earthquake

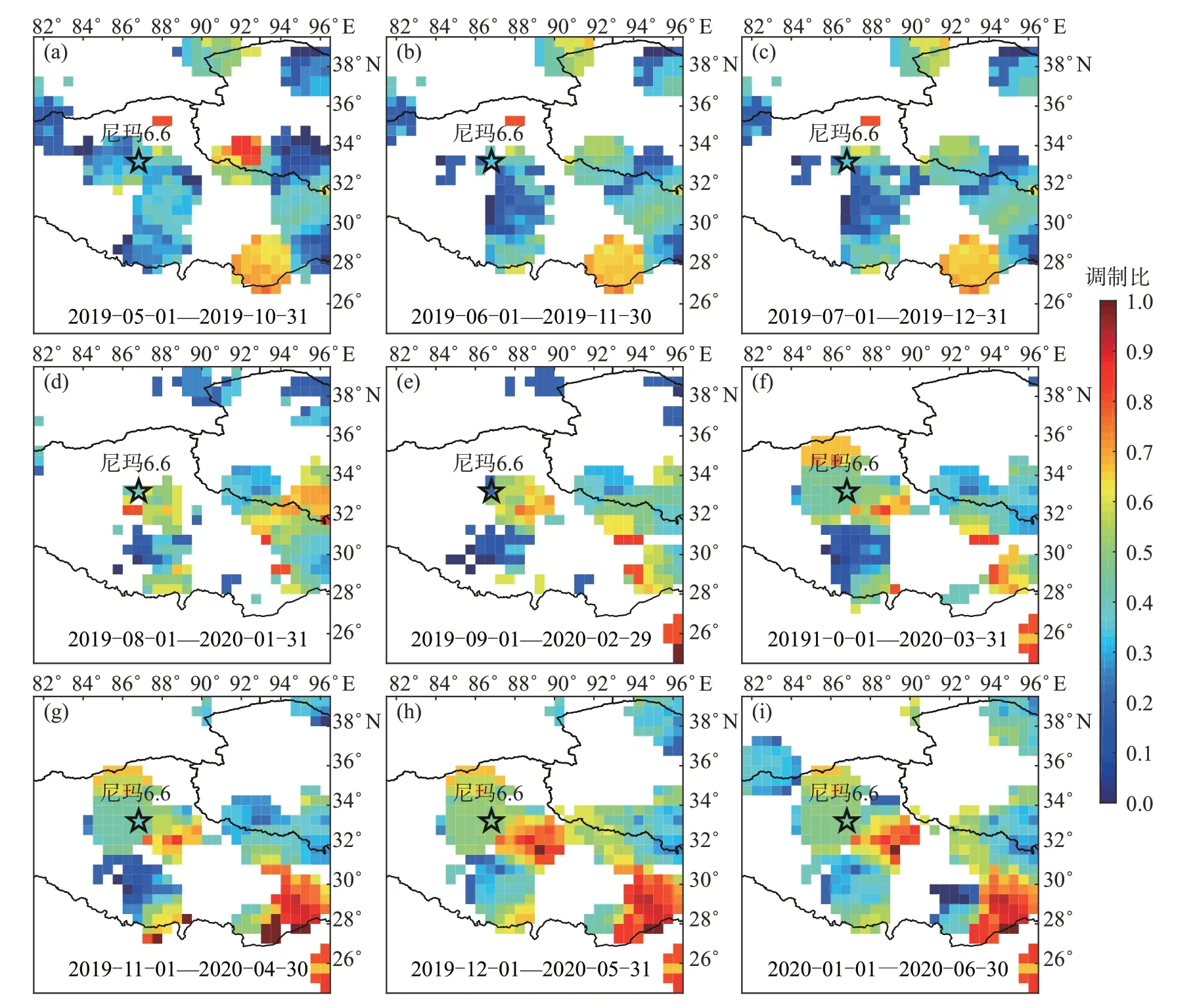

3.2 固体潮调制比异常

调制比即定时空窗内受固体潮调制的地震次数与地震总次数的比值(秦保燕等,1983,1986)。近期研究表明,小震调制比时空扫描高值异常集中地区与未来强震震中存在相关性(韩颜颜等,2017)。此次尼玛MS6.6 地震发生前,调制比异常持续存在,异常区在震中附近变化,且在震前短时间内高值异常突出。

尼玛MS6.6 地震发生前约6 个月,震中附近出现调制比高值异常。2020 年1 月底,该异常区逐步向震中东侧扩展,且异常值有所升高,3 月底向NW、SE 发生调整变化,集中分布在震中西北和东南2 个区域。此后,对于西北异常区,调制比异常值逐渐减小,且异常区范围逐渐收缩;对于东南异常区,异常区逐渐扩展,且异常值不断上升,至5 月底达最高值,6 月底异常值出现减小趋势,但调制比高值异常依旧突出,后于2020 年7 月23日发生尼玛MS6.6 地震(图7)。

图7 尼玛MS6.6 地震前固体潮调制比时空演化过程 (a) 2019-05-01—2019-10-31;(b) 2019-06-01—2019-11-30;(c) 2019-07-01—2019-12-30;(d) 2019-08-01—2020-01-31;(e) 2019-09-01—2020-02-29;(f) 2019-10-01—2020-03-31;(g) 2019-11-01—2020-04-30;(h) 2019-12-01—2020-05-31;(i) 2020-01-01—2020-06-30Fig.7 The spatio-temporal evolution of earth tidal modulation ratio before the Nyima MS6.6 earthquake

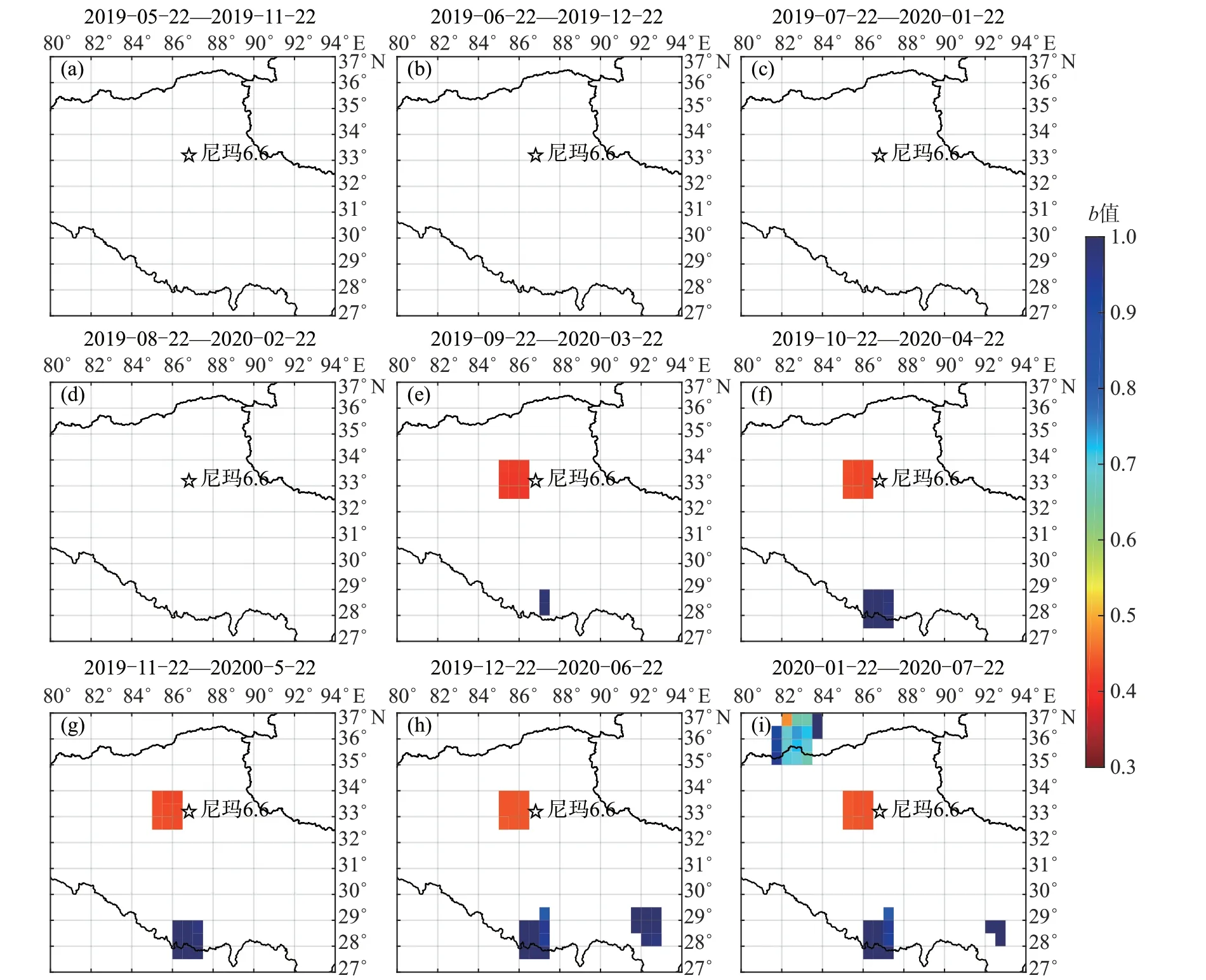

3.3 b值异常

研究表明,b值变化可以反映地壳应力状态,通常低b值反映的是高应力状态(Schorlemmer et al,2005;Narteau et al,2009;Mousavi et al,2017)。不少大震发生前,在震源区观察到低b值现象(Nanjo et al,2012;王鹏等,2017;史海霞等,2018),例如,2004年印度尼西亚苏门答腊MW9.1 地震和2011 年日本东北MW9.0 地震(Nanjo et al,2012),以及2008 年汶川8.0 级地震(史海霞等,2018)。此次尼玛MS6.6 地震前,b值异常表现为持续增强,并集中在震中西部地区,异常区域位置和大小未见明显变化。

通过时空扫描,得到尼玛MS6.6 地震前西藏西部地区b值演化图,见图8,可见:在主震发生约5 个月前,即2020 年3 月22 日前,震中附近地区地震活动较弱,地震数无法满足b值计算要求;2020 年3 月开始,震中附近出现低b值异常,异常区主要分布在震中西部;至7 月22 日,该低b值异常区大小和空间位置基本无变化且持续存在,虽然异常区b值有所升高,但低值异常仍较为突出,直至于7 月23 日发生尼玛MS6.6 地震(图8)。

图8 尼玛MS6.6 地震前b值时空演化过程(a) 2019-05-22—2019-11-22;(b) 2019-06-22—2019-12-22;(c) 2019-07-22—2020-01-22;(d) 2019-08-22—2020-02-22;(e) 2019-09-22—2020-03-22;(f) 2019-10-22—2020-04-22;(g) 2019-11-22—2020-05-22;(h) 2019-12-22—2020-06-22;(i) 2020-01-22—2020-07-22Fig.8 The spatio-temporal evolution of b-value before the Nyima MS6.6 earthquake

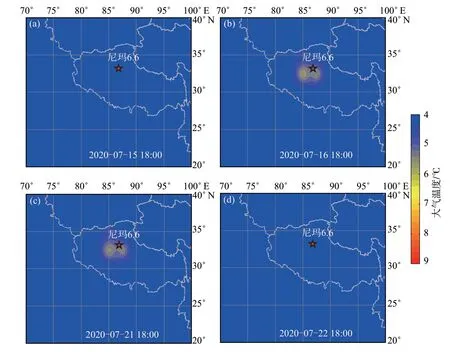

3.4 热红外异常

2020 年尼玛MS6.6 地震发生前,在震中附近,近地表10 m 高处的大气温度存在局部升高现象,主要表现为:7 月15 日,震中附近无明显大气增温,7 月16 日开始增温,且持续至7 月21 日,7 月22 日增温现象消失,后于7 月23 日发震(图9)。

图9 尼玛MS6.6 地震前大气温度时空演化(a) 2020-07-15;(b) 2020-07-16;(c) 2020-07-21;(d) 2020-07-22Fig.9 The spatio-temporal evolution of atmospheric temperature before the Nyima MS6.6 earthquake

4 讨论与结论

文中针对2020 年7 月23 日尼玛MS6.6 地震,从构造背景、震源参数、序列特征和震前异常现象等方面进行分析总结,并获得如下认识。

(1)尼玛MS6.6 地震发生在青藏高原班公湖—怒江缝合带北侧,震中所在的羌塘块体在青藏高原隆升过程中整体伴随着NS 向挤压和EW 向拉张变形,其内部易发生拉张型破裂。本次地震震中位于依布茶卡—日干配错断裂的分支附近,该分支与主断裂呈小角度相交。依布茶卡—日干配错断裂整体呈NE 走向,是一条以左旋走滑为主的断裂,并在局部兼具一定张性活动特征,主断裂与分支断裂之间为依布茶卡地堑。震源机制解显示,此次地震为一次近NS 向的拉张型破裂,与羌塘块体地下介质的整体变形方式一致。

(2)在尼玛MS6.6 地震序列中,一半多3.0 级以上余震发生在主震后2 天内,M—t图和日频次图均显示出余震的快速衰减特征,且能量释放占比和最大与次大地震的震级差计算结果均符合主震—余震型序列特征。采用b值截距估算的最大余震震级与序列已发生的最大余震震级大小相当,且序列h值明显大于1。综合M—t图、频次图、能量释放、最大与次大地震震级差、b值、h值等分析认为,此次地震序列为一次主震—余震型序列。

(3)震中所处的西藏西部地区无地球物理测项,但地震台网具备一定监测能力,总结发现,在震前存在少量地震活动性参数异常和1 项热红外异常。表现为:①地震活动性参数:主震发生半年以前,在震中及附近地区持续出现地震发生率指数异常、固体潮调制比异常和b值异常;②热红外异常:在震前一周之内,震中上空近地表观测到大气增温现象。结果表明,以上观测手段或许可为地震监测能力较低的西藏地区强震预测提供一定支持。

(4)在依布茶卡—日干配错断裂西南端与改则—洞错断裂交汇处,2008 年发生改则6.9 级地震序列(余震震级6.0、5.5),与此次尼玛6.6 级地震震中距离约168 km。虽然2 次序列均为主震—余震型地震序列,但从能量释放看,改则6.9 级主震释放能量占序列总能量的95.0%,尼玛6.6 级主震释放能量则占比高达98.2%,前者的余震活动水平明显高于后者。上述差异在一定程度上表明,在同一断裂带不同构造部位发生的地震可能具有不同的序列特征。

本文撰写得到王海涛研究员和刘杰研究员的指导和鼓励,蒋海昆研究员、晏锐研究员、孟令媛研究员和闫伟高级工程师亦给予帮助,中国地震台网中心国家地震科学数据中心(http://data.earthquake.cn)提供数据支撑,在此对他们及中国地震台网中心预报部同事的辛苦工作,一并表示衷心感谢。

———尼玛扎西