“网络仪式”:重大舆情引导的新范式

宋琳琳 孙明宇

摘 要 网络为记忆的脱域提供了可能的条件,成为了经验和认同沉淀的元场域,而“网络仪式”在其中起到了至关重要的“认同”作用。文章认为“网络仪式”的“认同”建构主要来源于三大路径:意义共识、想象共识、情绪共识。在“认同”路径的框架下,“网络仪式”对舆论的引导与情绪的调动作用凸显。文章从“舆论效应”与“社会情绪”两个层面推演网络仪式在重大突发事件中的舆论引导过程,并建构模型,以明确“网络仪式”传播在引导效能中的运作机理。综上,通过现实依据、认同路径与认同效能的阐释,“网络仪式”在参与重大舆情引导方面具有关键性效能,或将成为舆论引导研究的新范式。

关键词 网络仪式;舆情;范式

中图分类号 G2 文献标识码 A 文章编号 2096-0360(2021)04-0005-03

“新冠”成为2020年最为敏感的热词,人民网舆情数据中心发布的统计报告显示,全国关于新冠肺炎疫情的话题中,主流疫情层面的捐助援助(90.35)、防控措施(89.67)、疫情发布(87.04)热度最高,但同时也衍生出了大量的“次生舆情”,并引发了多元话语的互动与博弈。多元意义的流动与价值的碰撞,在重大舆情事件天然“焦虑”属性的前提下,更易造成大众文化“共同体”层面的符号错位、意义扭曲以及价值异化,从而引发“价值共同体”的动荡。

习近平总书记在应对新冠肺炎疫情工作时的讲话中指出:“当前疫情防控形势严峻复杂,一些群众存在焦虑、恐惧心理,宣传舆论工作要加大力度,统筹网上网下、国内国际、大事小事,更好强信心、暖人心、聚民心,更好维护社会大局稳定。”[1]习近平总书记强调的“强信心、暖人心、聚民心”,实则是一种“共识”的凝聚、“价值”的召回、“文化”的唤起。这将是应对重大突发事件舆论引导的重要理论途径。

因此,如何迅速唤出“共识”、凝聚“价值共同体”与文化“想象共同体”成为本文积极思考的问题。本文认为“网络仪式”将在建构“认同”层面起到关键作用。

1 现实依据:“网络仪式”在重大舆情引导研究中的引入

在新冠肺炎疫情期间,网络中曾出现大量“仪式化”传播形式,如:“武汉加油”、逆行出征微仪式、抗疫无人机起飞仪式、仪式化标语、网络公祭、驰援医护人员的送别与迎接、飞机过水门等,这些“仪式化”的传播以口号、视频、表情包、微相册等形式出现,成为抗疫舆论场域中的浓墨重彩。由此,“网络仪式”在重大突发事件舆情引导中的效能也开始被关注,而将“网络仪式”真正引入重大舆情引导研究还主要来源于两大重要依据,一是理论依据,一是实践依据。

1.1 习近平总书记的重要讲话与观念为其理论依据

首先,以习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的重要讲话为方法论。会议中习近平总书记强调:“要加强传播手段和话语方式创新,提升网络舆论引导的有效性。”[2]可见,在新媒体背景下,对传播手段与话语表达方式的创新,应是提升舆论有效性的重要方法之一。而“网络仪式”以其新的传播形态、更深刻的内涵与外延,必将成为网络空间中更加活跃、更加新颖的话语表达方式,这种传播手段与话语方式的充分利用或将成为舆论引导的新范式。

其次,以习近平总书记的“网络空间命运共同体”理念为着落点。习近平总书记在第二届世界互联网大会上首次提出建构“网络空间命运共同体”理念,为网络舆论场域勾勒了理想蓝图,在该理念的指导下,上述“传播手段与话语表达方式的创新”应以“共同体”理念为着落点,引导目标应促成弥合分歧、重构秩序、引领价值。而“网络仪式”作為传播仪式观下的典型表征,其功能正是关涉“符号”“共识”“秩序”与“和谐”,其必然在营造“网络空间命运共同体”方面有着独特的效能。因此,从以上现实依据出发,将“网络仪式”作为重大突发事件中舆论引导的新形态、新手段,并验证其“认同”路径与机制,将具有重要意义。

1.2 大量现实事料为其实践依据

在2020年疫情期间,大量“网络仪式”为本研究提供了丰富且充足的现实事料,且大量案例显示“网络仪式”在凝聚社会共识、提供意义解读空间、维护社会秩序等方面都起到了积极的舆论引导作用,为“网络仪式”引入舆论引导研究范畴提供了有力证据。

首先,基于“情绪”的引导层面。由于重大突发事件的天然属性,公众的质疑、恐慌与焦虑是“天生的”,这时的“心理对抗”情绪往往加重。疫情期间,质疑捐赠、怀疑确诊数量、恐慌生活物资缺乏等舆情此起彼伏,这源于对安全感需求的骤然提升,从本质上讲,这源于对“利益共同体”的不确定性。因此,安抚社会情绪往往最为困难。与此同时,研究者利用新浪微热点大数据舆情分析系统抓取微博信息关键词,惊喜地发现:大量有仪式传播参与引导的“仪式化”事件的情绪大多以“喜悦”为主,如:迎接英雄(69.16%)、过水门(69.6%)、硬核(55.06%)、驰援(41.6%)等等。可见,网络仪式在舆论的“情绪”疏导中具有正面意义。

其次,基于意义与文化唤起层面。从引导主体上来看,舆情引导具有四方维度,而政府、主流媒体是关键一环。然而两者在舆论引导中,由于其信息、权利、资源的优势地位,往往又在微妙的关系中处于弱势,这源于重大突发事件中公众对政府与主流媒体需求与要求的骤然提升,从本质上讲是源于“意义共同体”的不确定性。因此,舆论的引导往往受到质疑,或产生逆火效应。而“网络仪式”则成功打破僵局,它强调参入者角度与自觉的信仰扩散,替代“宣传”范式,以“文化”为纽带,将群体意识与群体团结唤醒,更好地起到弥合分歧与价值合围的效能。另外,在疫情期间,我们发现公众对于“引导”的文化性同样具有需求,对于“武汉加油”和“山川异域 日月同天”的对比曾一度成为焦点。可见,公众对舆论引导的内核有了更深刻的要求,而这个内核就是“文化”“传承”与“信仰”。恰恰,仪式是文化的表征,仪式传播更易对文化形成扩散与唤醒。研究者发现,在仪式化传播内容的评论区内“共情”效应非常显著,正面评论与积极态度较多,且评论的“仪式感”也较为显著,如共呼口号等。

综上所述,不论从“理论依据”还是“实践依据”,均指向本文的研究对象——“网络仪式”传播。“网络仪式传播”或可成为重大突发事件舆情引导的新范式。

2 认同路径:“网络仪式”的核心效能

传播的仪式观将传播隐喻为一种“传承文化的仪式”,而仪式传播是传播仪式观下的一种典型的传播方式。传播仪式观的提出者美国学者詹姆斯·凯瑞认为:“仪式”一词既具有解释功能,也具有实体意义[3]。根据这一重要界定,本文认为传播仪式观中的“仪式”应既包含仪式的隐喻范畴,也包含仪式的实体范畴。在这种研究基调下,“网络仪式”正式纳入传播仪式观的研究范围。

传播的仪式观认为,传播应是“时间上对一个社会的维系”和“共享信仰的表征”[4]。不得不承认,传播的仪式观将传播以“文化”和“信仰”赋能。另一方面,从传播研究的历史进程来看,对于“仪式”的功能解读也大致相同,关涉“共识”“秩序”与“和谐”。

仪式传播提出者罗森布尔认为仪式是维护社会秩序最文雅、最适用的方式[5]。美国学者森福特和巴索认为“仪式是一种战略行动,有助于促进社会团结,驱除可能影响共同体和谐的危险因素”[6]。我国学者邵培仁结合民俗展现和节日仪式的传播,强调这些仪式可重建文化“想象共同体”[7]。学者闫伊默就网络传播为核心的仪式传播功能进行了阐释,认为仪式化传播在制造同意上更加有效且隐蔽[8]。从以上关键词,我们发现:“文化”与“信仰”创造“认同”,“秩序”与“和谐”来源于“认同”。不论传播的仪式观还是仪式的传播与“认同”的制造都具有千丝万缕的关联,同样,这也促成了“网络仪式”核心效能的构建——认同。

与此同时,重大舆情事件中,最大的问题就是“认同”问题,“价值共同体”的瓦解来自于价值的异化,重大突发事件往往是价值异化的催化剂。负面舆情不断割裂“价值认同”,并加深矛盾,而有效的引导实则是弥合分歧、重拾价值的过程。因此,“认同”研究显得至关重要。而“网络仪式”的“认同”功能恰在重大舆情事件中显得弥足珍贵。本文认为“网络仪式”的“认同”建构主要来源于三大路径:意义共识、想象共识、情绪共识。

首先,符号的表征作用使复杂事态、复杂情感浓缩于仪式化符号之中,以“文化”“信仰”“时尚”等标签注释,易于传播与理解,而更为空旷的释义空间则可包容更多“不同”想法。在仪式化的符号表征作用下,人们聚集于文化与信仰的广场,而摒弃了各自的棱角与差异,达成初步的“意义共识”,这是促成“认同”的重要前提。其次,这些仪式化符号通过其表征作用,重构了文化与思想的“想象的共同体”,在欢呼雀跃的仪式场域,人们高呼简短易传的口号,共筑共同意识的高塔,在仪式的狂欢中,“共识感”被无限放大,“想象共同体”愈加坚固,达成“想象共识”。再次,“意义共识”和“想象共识”的路径,必然促成认同的内化,形成“情绪共识”,情绪是催发情感凝聚、政治秩序、社会整合以及价值认同的核心驱动力,“机械团结”由此产生。这是网络仪式传播的“认同”路径,也是引导功能实现的前提条件。

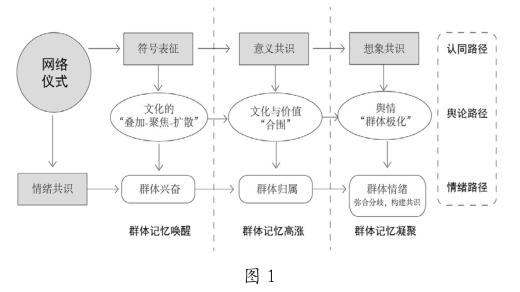

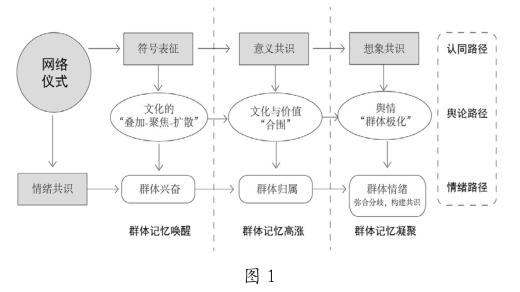

3 认同机制:演绎“网络仪式”的舆论引导过程

在“认同”路径的框架下,“网络仪式”对舆论的引导与情绪的调动作用开始凸显,本文试图从“舆论效应”与“社会情绪”两个层面推演网络仪式在重大突发事件中的舆论引导过程,并建构模型,以明确“网络仪式”传播在引导效能中的运作机理。

首先,“网络仪式”的符号表征功能,在舆论路径上促成了文化的“叠加-聚焦-扩散”效应形成;在社会情绪路径上引发“群体兴奋”。其次,“网络仪式”传播下的“意义共识”,在舆论路径上加速文化与价值的“合围”,即使重大突发事件舆情顺利进入合意空间,并促成价值共识;在社会情绪路径上易引发群体的归属感与安全感,即“群体归属”。再次,“网络仪式”传播下的“想象共识”,在舆论路径上有利于促使重大突发事件舆情迅速极化;并在社会情绪路径上凝聚为“群体情绪”。网络仪式传播下的“情绪共识”,随着舆论路径的信息扩散、价值合围、群体极化逐渐形成“群体兴奋”“群體归属”与“群体情绪”。在整个舆论引导过程中,“仪式”的隐喻效果、文化的唤起效果可分为三个阶段:群体记忆的唤起阶段、群体记忆的高涨阶段、群体记忆的凝集阶段,最后在舆论路径和情绪路径上最终达成弥合分歧、构建共识的作用。

“网络仪式”在舆论中的运行机制模型如图1所示。

可见,“网络仪式”传播的参与可以带来舆情趋势及社会情绪的双重效果。在舆论层面,正向的“网络仪式”传播将带来正向舆情的传播力提升、正向价值观的积极合围以及正向观念的群体极化;而在社会情绪层面,则可在狂欢的注意力转移中,逐渐消除焦虑的危机情绪,提升归属感与安全感,形成正向的群体情绪(或者说群体团结)。这对于稳定重大舆情事件的舆论空间与社会氛围将具有重要意义。

当然,“网络仪式”舆情引导范式的提出,还有待实证研究的进一步完善与建构,但对其积极意义与创新路径的思考不容忽视。

参考文献

[1]习近平.在中央政治局常委会会议研究应对新型冠状病毒肺炎疫情工作时的讲话[J].当代党员,2020(3):3-6.

[2]人民网舆情频道.总书记新闻舆论金句:加强传播手段和话语方式创新[EB/OL].(2020-01-17)[2020-01-17].http://yuqing.people.com.cn/n1/2020/0117/ c209043-31553772.html.

[3]詹姆斯.凯瑞.作为文化的传播:“媒介与社会”论文集[M].北京:华夏出版社,2005:57.

[4]刘建明,徐开彬.“仪式”作为传播的隐喻之原因探析[J].湖北大学学报(哲学社会科学版),2015(4):80-84,149.

[5]Rothenbuhler,E.W.Ritual cormunication:fromcvcryday conversation to mediated ceremony[J].Studies in Communication Science,1998.

[6]Senft,G.& Basso,E.B.Ritual communication Oxford: Berg.,2009.

[7]邵培仁,范红霞.传播仪式与中国文化认同的重塑[J].当代传播,2010(3):15-18.

[8]闫伊默,刘玉.仪式传播:传播研究的文化视角[J].湖北经济学院学报,2009(2):116-119.