三重话语机制协同下的扶贫电影题旨新主流呈现

朱梦迪 赵正阳

2020年是全面建设小康社会目标之年,也是脱贫攻坚决战决胜之年。十九大报告提出实施乡村振兴战略,要坚持农业农村优先发展,按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系,加快推进农业农村现代化。[1]“文变染乎世情,兴废系乎时序”,以脱贫攻坚为主题的影视剧创作依托时代背景,解释时代命题,聚焦脱贫题材、新农村题材,书写改革进程中的农村发展和农民故事,探析大时代浪潮之下农民思想深处人性观念的衍变。

纵观当下以脱贫、扶贫为主题的电影作品,主要呈现以下两方面的特征:一是“重内容轻形式”,受限于扶贫题材本身的固定叙事逻辑,难以在视听语言实现创新与突破;二是“重形式轻内容”,过于关注电影形式感,使扶贫主题弱化。以上两种倾向难以使扶贫主题电影达到思想精深、艺术精湛、制作精良的统一,口碑和票房不能同步。近几年,扶贫主题的电影创作呈“井喷”之态势,但是现象级的“高峰”作品并不多。囿于其本身带有强烈的“命题性”,如何完成“命题”、超越“命题”,完成这一重大题材的艺术转化、艺术创造,亟待创作者进一步思考。文章从国家、受众、市场三个话语维度出发,立足于农村发展、农村改革的人和事,结合相关电影作品,寻求扶贫主题电影的新主流表达。

一、国家话语——内容创新与内涵表达的辩证统一

法国哲学家福柯1969年在《知识考古学》中提出话语理论,他在《话语的秩序》中进一步指出,“话语生产总是依照一定程序受到控制、挑选、组织和分配。”[2]“国家话语”指的是国家意志支配下意识形态的表征。在国家话语和意识形态的询唤下,电影艺术作为大众传播媒介中的关键载体,以高质量的内容创新和价值内涵的表达影响受众,发挥着传播思想、价值引领的作用。以脱贫、扶贫为主题的电影正是根植现实主义土壤,以艺术化的方式为我国脱贫攻坚事业赋能,赋予其特定的时代内涵和价值表现。

(一)内容创新:“他扶”叙事到“自扶”叙事的转变

传统的扶贫类电影往往将叙事重点集中于贫困群体在“他力量”的介入和协助下,实现脱贫;而新的扶贫类电影则注重表现扶贫的内生动力,通过内外结合完成电影叙事。

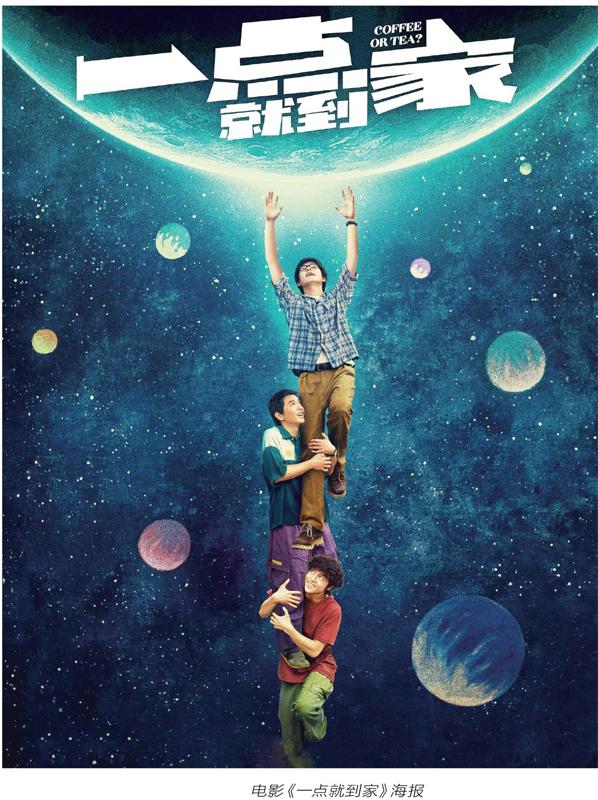

2020年国庆期间上映的电影《一点就到家》从三个青年的不同视角看中国乡村生活,通过小人物的追梦描摹大时代图景,跳脱了“扶贫者—扶贫对象”二元对立的思维模式,摒弃了类型化的“政教宣传”创作模式,重新确立了以受众视点为中心的创作转向,实现了受众从“旁观者”到“参与者”的身份转变,形成了共情、共鸣、共振。处在社会底层的三个青年人,因不同的契机离开城市相聚在农村,他们通过自己的力量不断成长,经历挫折却依然坚守梦想“返乡创业”,带领全村人脱贫致富。扶贫叙事与时代创业大潮下人生理想的实现相结合,给扶贫电影注入新的活力。正如导演陈可辛所述:“他们在电影里没有纠结是自己改变了世界还是世界改变了自己,他们不仅实现了自己的人生进阶,还用真诚改变了周围的人,包括古寨里的同乡。”[3]富有才华的魏晋北因城市梦破碎丧失生活的希望,陷入自我怀疑;待人真诚的快递员彭秀兵怀揣回乡创业梦,放弃城市生活;固执己见的咖啡天才李绍群囿于父亲的“争斗”,封闭自己创造普洱咖啡。影片创新地将年轻人的青春故事与新农村建设融为一体,既突破了传統的传记式的人物描写,使影片的内容表达更贴近现实生活和观众的情感逻辑,又能够通过“以小见大”的方式表现脱贫攻坚下的乡村变化以及出现的问题。[4]

“志之难也,不在胜人,在自胜”。“精神扶贫”是习近平总书记为政闽东时期“宁德模式”的经验总结,也是扶贫思想在新时代的创新发展。[5]扶贫和扶志、扶智相结合是扶贫工作的重点,也是当下影视创作的核心内容和主旨思想。电影《十八洞村》中不服输的杨英俊不仅自己走上了脱贫致富的道路,并且用实际行动改变了杨懒、杨三金兄弟俩“等靠要”的思想,从根本上消解了贫困群众内心深处固有的狭隘思想与自私心理。

(二)多重思想内涵

在脱贫攻坚主题电视剧创作研讨会上,多位专家强调要聚焦农村、农业、农民,跳出扶贫看扶贫,在展现扶贫新面貌的同时,注重对于思想意蕴和现实问题的挖掘。[6]相较于以往的农村题材主旋律电影,扶贫主题电影是一种更富时代性和价值意蕴的电影类型,它从不同角度、不同层面对脱贫攻坚进行了精神解读和传神再现,为其做了影像化的阐释。例如,电影《十八洞村》回答了退伍老兵杨英俊“为什么种了十几年地,倒种出了个贫困户”的诘问。再如,《一点就到家》把握时代痛点,不仅是从浅层次表现年轻人努力进取的精神,而且更深层次地探讨了人类对于自我价值的实现问题,深挖美丽乡村景观背后的多重矛盾:即普遍性矛盾,城市与乡村、传统与现代、传承与发展的对立;本质上矛盾,代际观念的冲突;目的性矛盾“自己真正想要什么”,多重价值观的碰撞和矛盾的冲突与和解透过人物故事渗入到影片内核。又如,拼盘式电影《我和我的家乡》由五个单元故事组成,蕴含了浓厚的师生情、父子情、夫妻情、同学情。

发展传播学创始人勒纳认为:“在发展中国家,现代大众传播媒介可以帮助人们突破地理限制,开阔视野,培养和发展现代人格。大众传播无远弗届的触角可以伸向穷乡僻壤。”[7]扶贫主题电影是具有中国特色的电影类型,其创作不仅是对国家政策的精准传达,更重要的是它所富含的普世价值、彰显的时代精神、表达的真善美,以不着痕迹的笔触直击观众心灵深处。

二、受众话语——轻喜剧表达与多元美学风格的统一

扶贫主题电影重在通过影像化的方式对国家政策进行阐释和注解,面向贫困地区发挥电影艺术的宣传教育作用。囿于特定受众群体教育水平和自身素养的局限,部分扶贫主题电影采取的说教式、典范式的叙事方式,不仅无法起到向人民群众进行宣传的正面作用,而且容易滋生抵触情绪。此类影视作品的创作应以贫困群众为出发点,站在受众的话语维度,在切实体验群众的所思、所感、所想的基础上,将主题思想以受众易于接受的方式呈现出来,潜移默化地影响受众。

(一)轻喜剧风格叙事

“拼盘式”电影《我和我的家乡》之《北京好人》采取轻喜剧的风格叙事,在啼笑皆非的场景中宣传了我国的农村医疗保险政策。《神笔马良》塑造了一个“妻管严”的画家形象,画家马良为了扶贫理想放弃出国留学机会,串通全村人欺瞒妻子,在“巧合”和“谎言”的相互映衬之中,构建出一个一心为民的扶贫干部形象。轻喜剧的叙事将基层干部和村民创造幸福生活的艰苦历程以举重若轻的姿态呈现出来。

轻喜剧的叙事风格拉近了与受众的距离,既能契合受众的喜好与他们“对话”,又能巧妙地将脱贫理念融入其中。《一点就到家》真实还原了云南农村生活,以主人公魏晋北的视角代替受众感受乡村。初到乡村的魏晋北由于不熟悉环境,先是看热闹被虫子盯伤了眼睛,再是被牛舔、摔下山坡等,导演在快节奏的剪辑中藉由喜剧元素,弥合了传统农村题材影视剧的枯燥乏味。其次是云南特色方言的运用为影片增加了喜剧元素,土生土长的乡村青年彭秀兵出场自带幽默光环。“我不是失败,我只是暂时没有成功而已”“年轻人不用追风口,我们在哪哪就是风口”,现代化的语句通过熟悉又陌生的方言的解构,让受众在轻松愉快的氛围中充斥笑点,获得启迪。

(二)魔幻现实主义的创作手法

魔幻现实主义敢于把现实魔幻化,皮相上是以荒诞的方式放大现实细节、现实场景,但本质上仍然离不开现实主义精神。魔幻现实主义在编剧方面一个常用的手法,是把人们熟知的事物陌生化,并以一种陌生的眼光和角度重新加以关照和传达,进而创造幽默效果。[8]具体到电影创作中,即以“超现实”的情节或荒诞化的手法表现“现实”,对乡村人民熟悉的乡村生活进行深度艺术处理后再还原,通过更具深刻性和审美性的电影语言传递思想内涵,吸引受众的注意力,凸显电影张力。

《一点就到家》聚焦电商入驻前后乡村的变化,从无人问津的线上购物到空无一人的乡村集市,再到快递商店的排长队和乡亲们接二连三地退货,将乡村电商行业创业的艰难夸张地描绘出来。影片为了呼应“一点就到家”的主题,着力于表现乡村快递员的速度,他们“飞檐走壁”无所不能。《最后一课》随着老教师的记忆一路追寻,现代农村的繁荣与过去的艰苦不断交映,被魔幻、荒诞地表现出来。

三、市场话语——明星效应与全媒体营销的相互渗透

在社会主义市场经济体制的询唤下,电影作为艺术创作的产物不仅具有社会文化产品的属性,同时兼具交换价值下的经济属性。当电影艺术在强调主流意识形态的表述时,不可忽视的是电影产业的价值。影视艺术是党的文艺事业的重要组成部分,体现了视听作品为国家写史、为民族铸魂、为人民抒情的使命。电影、电视剧都具有产业属性,不注意它的产业属性是错误的。

(一)擅用“明星效应”,多重元素并用

根据中国电影产业报告数据显示,中国电影市场受众以女性和年轻群体为主导,基于视听效果和情感满足的双重追求,他们愿意走进电影院付费观看。扶贫主题电影本身自带宣教色彩,相较于情感丰富的“文艺片”和具有科幻色彩的“商业大片”,难以得到电影市场主流消费人群的认可。尽管此类电影在国家政策和国家力量的助推下,互联网和主流媒体呼声很高,但是不得不面临“叫好不叫座”的困境。例如《十八洞村》豆瓣评分7.1,获得第十七届中国电影华表奖最佳故事片奖等多项奖项,但是排片率仅为5.1%。而聚焦于云南古寨咖啡助贫的电影《一点就到家》则成绩斐然,上映26天斩获票房2.6亿元,切实带动了云南咖啡的对外销售。该片邀请了刘昊然、彭昱畅等较有知名度的青年演员担任主演,陈可辛担任导演,利用明星效应和导演的知名度,吸引年轻人走进电影院。2020年国庆档影片《我和我的家乡》邀请近百位明星组成全明星阵容,共同抒发家乡情怀。

日本评论家东浩纪在德里达的消费主义和解构主义基础上,提出了宏大叙事的“物语消费”和非叙事性的“数据库消费”。“数据库消费”是在不挪用大物语的深层表意的前提下,从原有的数据库中抽取非叙事性元素,将它们排列组合重新编码再生产的拟象。具体到电影创作中,即通过融合数据库里的多重流行元素,使观众容易产生情感带入和兴趣点。[9]电影《我和我的家乡》和《一点就到家》中均邀请直播带货网红李佳琦本色出演,明星和网红的跨界合作给观众带来惊喜,电商、直播、网红、快递等现代流行文化元素的多重引用赋予了影片全新色彩。另外,影片运用浪漫主义美学呈现诗意化乡村景观,生动地反映了国家建设美丽乡村、决战脱贫攻坚的成效,映射了当下年轻人寻求情感依偎、追求慢生活的返璞归真心理。

(二)“投其所好”,整合软性宣传和硬性宣传

在中国电影产业中,营销的作用和价值已经得到了确认,通过成功的营销活动,许多影片获得了良好的价值回报。[10]“网络化的媒体将受众的各种信息数据都暴露在网络之上,他们的行为可被监测,他们的需求可以通过互动的平台洞察,他们正在因兴趣和需求重聚,成为全新的营销体系诞生的基石。”[11]现代电影的宣传推广利用大数据的处理分析受众行为,借助全媒体的整合营销模式,结合软性宣传和硬性宣传的多措并举,全方位、多渠道地“投其所好”,找准营销切入点,锁定核心观影人群,共同助力电影票房。

硬性宣传方面,通过贴片广告、首映仪式、明星见面会、高校点映会、记者发布会等传统方式直接对电影作品进行宣传,提高影片知名度;利用人际传播和口碑传播,助推影片后影响力的可持续性推廣。软性宣传上,加强政府的宏观指导作用,在各类主流媒体和自媒体平台发布影视鉴赏片段和主题推文,侧面引导受众。2020年9月24日,《一点就到家》作为中国金鸡百花电影节开幕影片在郑州熙地港国际影城首映,获得流量和口碑的双赢。而后,持续发力,开设官方抖音账号发布短视频和云直播。电影《十八洞村》上映期间,各地电影院开展针对性宣传活动,邀请事业单位党员干部集体观影;中央电视台《新闻联播》头条《聚焦十八洞村精准扶贫故事》报道了十八洞村精准扶贫的经验。

纵观当下电影市场,“头部电影”一枝独秀的光辉时刻已经悄然逝去,全媒体营销时代“腰部电影”利用互联网低成本、便捷的传输渠道,有了更多被受众看见的机会,各类型电影呈百花齐放之姿态。《连线》(Wired)杂志主编克瑞斯·安德森(Chris Anderson)于2004年提出“长尾理论”,“以前被认为是边缘化的、地下的、独立的产品现在共同占据了一块市场份额,足以与最畅销的热卖品匹敌。”[12]扶贫主题电影的进一步发展,正是需要借助营销的力量,挖掘电影的“长尾价值”,在“夹缝”中寻求发展空间。

结语

扶贫主题电影以其动人的艺术魅力和贴近日常生活的叙事内容,把精准扶贫、精神扶贫的精神传递到千家万户,帮助贫困地区的群众树立信心,坚定信念,为打赢脱贫攻坚战提供精神支撑。扶贫主题电影的创作应把握好“两翼”,既要坚守好大方向,蕴含深度和厚度,也要聚合多种类型元素的创新,方能不负国家使命,创作出高质量、高能量的优秀作品。

参考文献:

[1]习近平:把乡村振兴战略作为新时代“三农”工作总抓手[EB/OL].(2019-06-01)[2021-03-10]http://theory.people.com.cn/n1/2019/0601/c40531-31115484.html.

[2][法]米歇尔·福柯.语言与翻译中的政治[M].肖涛,译.许宝强,袁伟,编.北京:中央编译出版社,2011:3.

[3]新京报.电影《一点就到家》定档国庆,刘昊然彭昱畅尹昉合伙创业[EB/OL].(2020-08-12)[2021-03-10]http://k.sina.com.cn/article_1644114654_61ff32de020011u0j.html.

[4]饶曙光,兰健华.脱贫攻坚主题电影:争做文化扶贫的排头兵[ J ].中国文艺评论,2020(09):8-19.

[5]张爱凤.“精神扶贫”的破与立——论脱贫攻坚题材电视剧的文化立意[ J ].中国电视,2020(10):12-17.

[6]郝帅斌.脱贫攻坚主题电视剧创作研讨会综述[ J ].当代电视,2020(09):4-7.

[7]夏文蓉.发展传播学视野中的媒介理论变迁[ J ].扬州大学学报:人文社会科学版,2007(03):79-84.

[8]贾建京.当代电影中的魔幻现实主义[ J ].现代传播,2003(04):129-131.

[9]王飞.幽灵作为媒介:东浩纪的“邮政式”思考[ J ].当代电影,2020(09):38-46.

[10]吴振华.精准、分众与互动——数字技术背景下的电影营销[ J ].当代电影,2009(12):97-99.

[11]黄升民,刘珊.“大數据”背景下营销体系的解构与重构[ J ].现代传播(中国传媒大学学报),2012,34(11):13-20.

[12]司若.新媒体开启电影市场的“长尾”时代[ J ].当代电影,2008(02):120-122.