某高职医学院校学生对生前预嘱的认知情况调查

王小丽,周幸莲,余 赟,陈淑敏,黄景霞

惠州卫生职业技术学院,广东516025

生前预嘱是人们事先,就是在健康或意识清楚时签署的,说明在不可治愈的伤病末期或临终时要或不要包括心肺复苏、呼吸机等一系列生命支持系统的治疗的指示文件[1]。病人通过生前预嘱方式指定病人的替代决策者或通过生前预嘱详细说明他们关于维持生命治疗的愿望[2]。生前预嘱的产生是社会进步的表现,它能帮助病人在临终时做出符合自己价值观、生死观的医疗决定[2]。欧美等发达国家已相继制定了与预先指示相关的法律法规,我国在生前预嘱方面也取得了一定进展,但尚处于概念推广阶段,因此,生前预嘱切实会给病人的终末期生活带来很大的影响,所以,建立生前预嘱制度、对民众普及生前预嘱的相关知识、推动生前预嘱立法以及保障生前预嘱的法律效力是十分有必要的。医务人员是生前预嘱的见证者和实施者,医护合作共同与病人讨论生前预嘱、提供签署生前预嘱所需的相关医疗信息是促进生前预嘱推广实施的措施之一[3]。高职医学院校作为医务人员培养的主要基地,学生能够比较充分理解生命安全和生命尊严的基本内涵,在生命安全方面能够维护自然人的生存,通过生命尊严展现对自然人的人文关怀,在医学生培养阶段就开展生命安全和生命尊严专题教育对开展与推广生前预嘱具有重要意义。目前,关于医务人员、老年人、病人及家属对生前预嘱认知现状的研究较多,但高职医学生相关研究鲜见报道,本研究通过对高职医学院校学生进行调查,了解其对生前预嘱理念的认知情况,为在高职医学院校中推广应用生前预嘱提供参考。

1 对象与方法

1.1 研究对象

采用便利抽样法,抽取广东省某高职医学院校学生2 428名为调查对象。

1.2 调查方法

于2019年2月—3月采用电子问卷的形式通过发放网站链接或者二维码的形式让调查对象直接在手机或计算机上填写,填写完毕提交后问卷传回至后台,参与调查的学生来自广东省某高职医学院校,调查者以自愿参与为原则匿名填写,问卷设有统一的指导语,问卷填写时间<30 min。

1.3 调查工具

1.3.1 一般资料调查表

包括性别、年龄、生源地、宗教信仰、专业、年级、文化程度共计7个条目。

1.3.2 生前预嘱理念认知调查表

参考相关尊严网站,在相关研究的基础上自行设计,问卷包括3个维度,分别是对死亡的态度认知(7个条目)、对生命支持治疗的认知(5个条目)、对生前预嘱知识的认知(5个条目,其中1个条目为对生前预嘱的知晓情况),共计17个条目。每个条目基本采用Likert 5点量表评分法,从“非常不同意”至“非常同意”分别计1~5分,分数越高说明对生前预嘱理念及其相关知识的认知越好。该问卷信效度良好,Cronbach′s α系数为0.723。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 调查对象人口学资料

本次调查对象为高职医学院校学生,共计2 428人参与调查,回收问卷2 428份,有效问卷2 428份,问卷有效率为100%。其中男297人(12.23%),女2 131人(87.77%);年龄<18岁843人(34.72%),18~20岁1 260人(51.89%),>20岁325人(13.39%);生源地来自农村1 860人(76.61%),城市568人(23.39%);学历是专科1633人(67.26%),中专795人(32.74%);一年级学生1 407人(57.95%),二年级学生741人(30.52%),三年级学生155人(6.38%),四年级学生81人(3.34%),已毕业44人(1.81%);护理专业1 076人(44.32%),助产专业106人(4.37%),药学711人(29.28%),医学检验技术211人(8.69%),康复治疗技术101人(4.16%),其他专业223人(9.18%);宗教信仰分布为佛教357人(14.7%),基督教50人(2.06%),伊斯兰教3人(0.12%),其他宗教87人(3.58%),无宗教信仰的1 931人(79.53%)。

2.2 高职医学院校学生对生前预嘱的知晓情况

高职医学院校学生对生前预嘱的知晓情况:知道621人(25.6%),不知道1 807人(74.4%)。高职医学院校学生生前预嘱理念认知情况均分及各维度得分见表1。

表1 高职医学生生前预嘱理念的认知情况及各维度得分

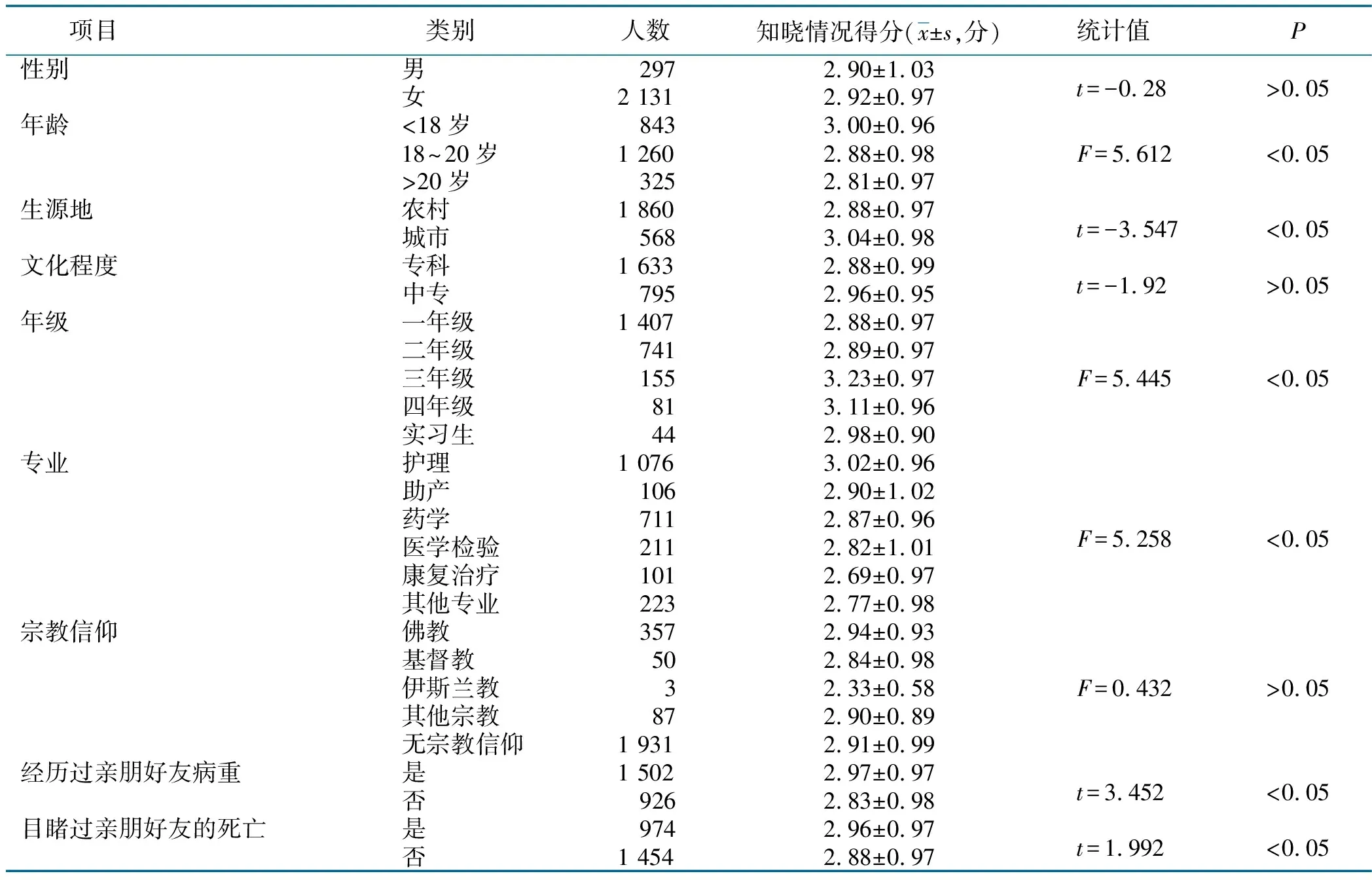

2.3 不同特征医学生对生前预嘱知晓情况得分的单因素分析(见表2)

表2 不同特征医学生对生前预嘱知晓情况得分的单因素分析

3 讨论

3.1 高职医学生对生前预嘱理念的认知情况

本研究显示,高职医学院校学生对生前预嘱的知晓率低,仅有621人(25.6%)的学生听说过生前预嘱,与贾建业等[4]对江苏某高校200名医学研究生的调查结果一致(只有21%的医学研究生了解生前预嘱),与谈学灵等[5-6]的关于医务人员的调查也是基本一致的(知晓率不足20%),但低于马伟等[7]的研究结果(医务人员对预先指示的知晓率为44.5%),说明随着研究热度的提升,准医务工作者和医务工作者对生前预嘱知晓率也逐步在提升,此外,本次调查还显示高职医学生对死亡的态度认知、生命支持治疗的认知、生前预嘱知识的认知3个维度方面均属于中上水平,说明学生虽对生前预嘱知道较少,但是对生前预嘱的内涵却有所感悟,能够认同和支持,这也与Lee等[8]的研究结果是一致的。医学生作为一个特殊的群体,对死亡有着更多的思考和体会,作为参与生前预嘱的主要实践者和重要推广者,它的认同度和支持度直接影响生前预嘱的推行效果[7],本次调查中护理专业学生约占一半,护理学的发展始终以提供病人为中心的优质护理为目标,与生前预嘱的理念是一致的,因此,高职医学院校联合医院在学生培养阶段就应开设生前预嘱的内容,加大其宣传力度,使学生自己感悟体会的同时将学习到的知识向周围人渗透,这种以生命尊严权和医疗自主权为原则的生前预嘱理念也必将成为我国老龄化背景下的发展趋势。

3.2 影响高职医学院校学生对生前预嘱知晓情况的因素分析

单因素分析中,不同年龄、生源地、年级、专业、是否经历过亲朋好友病重、是否目睹亲朋好友死亡学生生前预嘱的知晓情况之间差异有统计学意义 (P<0.05),<18岁、生源地来自城市者、护理专业学生、三年级学生、经历过亲朋好友病重、目睹过亲朋好友死亡的学生对生前预嘱知晓率更高。生源地为城市的学生,接触新事物的机会较多,了解生前预嘱的途径也比较丰富。此外,本次调查三年级、四年级的学生为五年一贯制护理专业在校生,五年制护理专业为一种特殊的招生模式,学生在校时间久,接触到均以必修课的形式开设的人文及伦理学课程较多,而其他高职三年制在校生人文与伦理课程涉及相对较少,且部分课程以选修课形式开设,可见在校课堂教育的渗透对于学生认知的重要性;此外,护理专业学生对生前预嘱的知晓率更高,护理专业学生是未来直接服务生命末期病人的最重要人群,具备较强的照护生命末期病人的能力和水平[9],在以人为本的护理人文关怀理念的影响下,学生更愿意去关注和了解尊严死的话题,从而提高自己对生命末期病人身心社灵全面照护的能力,高职医学院作为培养护理人才的主要阵地,学校应将死亡观教育、医疗自主权、生命支持治疗等内容纳入医学课堂,依托生死观教育的课程势必将生前预嘱理念得到进一步推广[10]。

此外,经历过亲朋好友病重及死亡的学生,能够感受亲朋的痛苦,从而重视生命的质量,理智对待死亡,因此,良好理性的死亡观是开展生前预嘱教育的基础,中华民族传统的死亡观念是阻碍生前预嘱发展的重要因素,大学期间加强死亡教育能够帮助学生树立正确的死亡观,正视死亡,重视生命质量[11],这也与李赟等[12-13]的研究是一致的,李赟等认为学校教育层面应让护生在校期间开始接触预先指示相关知识,而任惠梅也认同从学生时代就开始的医护人员生命教育,学生时代教育的积淀能够慢慢内化成其自身理念的一部分,理念的内化自然会将相关知识带入临床,在工作中向病人及家属普及正确、健康的死亡观,鼓励病人和家属进行死亡讨论,促进病人真实意愿的表达,从而帮助病人选择最合适的临终医疗决策,保障病人自主决策权的实现[14]。最后,本研究<18岁的高职医学生对生前预嘱的知晓率更高,原因需要进一步探究。

4 小结

生前预嘱不仅不违反生命健康的延续权利,反而是对生命健康延续权利的一种尊重,受传统文化因素、政策支持、观念认知、专业协调员以及医务人员沟通能力等因素的影响,生前预嘱在发展上尚存在一定障碍,尤其是法律因素的影响。2020年颁布的《中华人民共和国民法典》第1 002条规定:“自然人享有生命权,自然人的生命安全和生命尊严受法律保护”,这是我国立法上第一次规定生命尊严的概念,也是第一次将生命尊严纳入生命权的内容之中。《民法典》的颁布为生前预嘱的实施提供了立法依据[15],因此,依据我国的文化背景,打破传统的死亡观念,加强相关法律法规的指导以及医学生学校教育时代就开始的生前预嘱理念教育对医务人员不断积极探索的实践模型将会给生前预嘱的发展带来广阔的发展空间。