中国产业基础能力的时空演变格局

魏婕 杜欣娱 任保平

摘 要:当前,中国的产业基础能力建设应着力于支撑和促进产业现代化。基于产业技术创新能力和产业公共服务能力两个维度构建包含28个基础指标的产业基础能力评价指标体系,采用熵值法计算2003—2017年中国277个样本地级市的产业基础能力指数,并进一步运用核密度估计法、莫兰指数、σ收敛性检验等方法分析样本整体、三大地带、六大区域和六个城市群产业基础能力的时序演变、分布动态、空间相关性及收敛性,结果表明:在样本期间,全国及各地区的产业基础能力明显提高,但分布特征各异;各省份产业基础能力具有显著的空间自相关性,但大部分省份属于低—高集聚和低—低集聚,产业基础能力及扩散带推动效应有待提高;总体上看各城市间产业基础能力的绝对差异和相对差异逐渐扩大,呈现明显的分化趋势,其中,经济发展水平较高地区的发散性趋于弱化(或趋于收敛),而经济发展水平较低地区的发散性趋于强化。因此,不仅要大力提升产业技术创新能力和产业公共服务能力,还要优化产业空间布局,缓解地区间产业基础能力差异扩大的趋势,打好产业基础高级化、产业链现代化的攻坚战,进而有效推动产业现代化。

关键词:产业基础能力;产业现代化;产业技术创新能力;产业公共服务能力;产业基础高级化;产业链现代化

中图分类号:F127;F269.2 文献标志码:A 文章编号:1674-8131(2021)0-0049-18

一、引言

改革开放以来,中国积极参与全球分工,改变了世界产业格局,并成为有具全球影响力的“制造大国”和“科技大国”。在此过程中,各类产业由小变大,快速发展,使得中国成为唯一拥有联合国产业分类目录中所有工业门类的国家。但中国产业发展“全而不精”“大而不强”的问题依然突出,主要表现为在关键领域和关键技术上的“卡脖子”现象比较明显。在当下国际贸易摩擦与技术封锁趋于强化的背景下,中国积极推进和实现产业现代化是适应高质量发展要求、应对各类风险挑战、构建双循环新发展格局的关键所在。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》强调,在“加快发展现代产业体系,巩固壮大实体经济根基”方面,要推进“产业基础高级化、产业链现代化”。其实早在2019年中央政治局会议就明确指出,“……深化供给侧结构性改革,提升产业基础能力和产业链水平”。这是“产业基础能力”这一概念首次在中央文件中正式提出,且上升到国家战略高度。此后的中央财经委员会第五次会议进一步指出,要充分发挥集中力量办大事的制度优势和超大规模的市场优势,打好产业基础高级化、产业链现代化的攻坚战。由此可见,产业基础能力和产业链水平的提升是改造传统产业、培育壮大新兴产业的基础,是深挖产业发展空间、重塑增长动力的重大举措,是提高关键核心技术能力、主动参与国际竞争的必由之路。

目前,国内关于“产业基础能力”的研究,无论是理论层面的探索,还是实证层面的分析,都十分有限。与产业基础能力高度相关的已有文献大体可以分为两类:一是从宏观理论层面分析产业基础(能力)提升的重要性及其提升路径和对策。黄群慧(2020)指出,产业基础再造是供给侧结构性改革的重要组成部分,改革开放以来所形成的粗放式经济发展路径造成了产业基础能力积累的缺乏,要实现经济高质量发展就必须实施产业基础再造工程[1]。盛朝迅(2019)认为,产业基础能力是产业发展的根本支撑条件和动力之源,是实现产业链现代化过程中最为基础性和更具决定性作用的因素,直接决定了产业链水平的高低[2]。罗仲伟和孟艳华(2020)认为,产业基础能力是工业“五基”(核心零部件、基础工艺、基础材料、基础技术和基础动力),其对产业发展的质量、产业链与价值链都有着重要作用[3]。芮明杰(2018)则强调,与产业基础能力高度相关的产业创新是走出产业体系结构性陷阱的关键[4]。瞿长福(2019)认为,中国产业基礎存在“大而不强”“大而欠优”的问题,尤其是地区和部门各自为战、体系分割是影响产业基础能力提高的最大障碍[5]。朱明皓等(2021)则对多层次实现产业基础高级化的逐步推进策略进行了阐述:既要围绕“卡脖子”问题建立和完善新型举国体制,又要围绕“短板”问题实施“链式”解决方案,还要实施龙头企业和“专精特新”中小企业协同培育计划以构建合理的企业支撑格局[6]。二是从产业基础能力的某一具体方面出发,构建相应指标体系进行评价,比如对产业技术创新能力、公共服务能力等的评价。陈昌兵(2019)从产业创新供给和需求两方面来测算产业技术创新指数[7],李斌和卢娟(2017)基于水平与垂直差异构建城市公共服务水平评价指标体系[8]。

综上所述,现有文献对产业基础能力的研究更多的是从理论上探求其高级化路径和策略,而缺乏对产业基础能力演变和现状的经验分析,对于如何客观、全面地评价产业基础能力也没有系统深入的研究。对此,本文试图在从产业现代化视角进一步厘清产业基础能力内涵的基础上,构建一个产业基础能力评价指标体系,并对2003—2017年277个样本城市的产业基础能力指数进行测算,进而分析中国产业基础能力的时空特征及演进趋势,以期客观全面地刻画中国产业基础能力发展的基本态势,为进一步提升各地区产业基础能力提供经验依据和政策启示。

二、产业基础能力的内涵与评价

1.产业基础能力的概念

与“产业基础能力”高度相关的概念有“产业发展能力”“工业基础能力”等。产业发展能力是指产业在产生、成长和进化过程中呈现出的能力,既包括单个产业的演进能力,又包括产业体系进化的能力,进化过程则既包括企业数量、产品或者服务产量等数量上的变化,也包括产业技术的进步、产业结构的升级、主导产业的更替等质量上的变化(王先庆,2005);骆玲 等,2007;完颜艳,2013;吴群刚 等,2001)[12])[9-12]。由此可见,产业发展能力是从总体对产业自我演进水平和程度的全方位考察,主要侧重于评价产业自身的发展能力以及产业发展的经济效应。有学者认为,产业基础能力是对工业基础能力的一个拓展和补充[13]

国务院发展研究中心产业经济研究部许召元研究员在接受经济日报记者采访时曾说,“产业基础能力是本次中央政治局会议的一个新提法,是对工业基础能力的一个拓展和补充”。具体参见2019年8月12日《经济日报》的《提升水平:强化产业基础能力》一文。。工业基础能力是一个地区工业发展的基础和支撑。《中国制造2025》最早提出工业基础能力的概念,将其定义为核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础四个部分(也即“四基”),并指出工业“四基”的薄弱是制约工业高质量发展的症结所在。工业基础是产业发展的基石和创新源(石勇,2016)[14],而目前中国不但在总体上“四基”较为薄弱,而且各行业、地区和企业的工业基础能力差异较大(李毅中,2020)[15],应借鉴发达国家相关经验,从国情出发采取针对性的措施来不断提升工业基础能力(王厚芹,2014)[16]。可见,产业基础能力与工业基础能力相联系,是对工业基础能力的拓展和提升。

新近的一些研究对产业基础能力给出了明确的定义。盛朝迅(2019)认为,产业基础能力是产业发展的核心和基础,它是底层技术、零部件和材料、基础设施、质量标准、政策环境、人才队伍等诸多要素的集合,其中工业“四基”和基础软件等现代信息产业基础是产业基础能力的关键要素[2]。朱明皓等(2021)定义了广义和狭义的产业基础能力为:广义的产业基础能力指为第一、二、三产业的形成与发展提供支撑作用,反映各类产业发展需求的基本要素,具有动态变化特征,是一个国家产业发展的根基;狭义的产业基础能力特指第二产业的产业基础能力,包括基础零部件和元器件、基础材料、基础工艺和制造装备、工业基础软件、标准和基础检测检验平台等“五基”[6]。罗仲伟(2020)则认为,产业基础是工业“四基”和基础软件,但产业基础能力是一个更大范畴的概念,专指产业基础对产业形成和发展的保障程度和推动力度[17]。高凤勤等(2020)将产业基础能力界定为“工业‘四基’+”,即除了工业“四基”和基础软件外,还应该再加上工业软件以及环境因素(包括政策环境、科技人才、市场环境、基础设施等)[18]。此外,在开放条件下中,企业在全球生产网络体系中进行专业化生产,其在全球价值链中的地位不仅关系到企业的经营绩效和持续发展,而且影响到国家的经济发展质量和国际经济地位(Johnson et al,2014;Stolzenburg et al,2019)[19-20]。因此,从全球价值链来看,产业基础能力是指一国或者地区所具有的支撑产业参与和影响全球价值链分工的基础性条件和力量(黄群慧 等,2020)[21]。

综上所述,简单地讲,产业基础能力就是支撑和促进产业持续发展的各种因素及环境条件的总和,产业基础能力建设就是要为实现更快更好的产业发展提供更系统更有利的条件、支撑和保障。因此,可以说广义的产业基础能力涉及经济社会发展的方方面面,很难用单一的指标来衡量其水平,需要构建合理的指标体系来评估一个国家或地区的产业基础能力。然而,科学的评价指标体系并非指标越多越好,过多的指标可能掩盖主要矛盾,并不利于对产业基础能力的清晰刻画和客观评判。同时,由于资源禀赋、发展阶段、制度环境的差异,在不同的国家、不同的发展阶段,产业基础能力的短板和建设重点也是不同的和动态演变的。所以,首先需要找到适宜的分析视角或切入点来明确产业基础能力建设的主要方面和重点领域,再以此为依据选取恰当的指标来进行产业基础能力评价。一个可行的思路就是,基于现阶段的产业发展方向和特征来确定产业基础能力建设的主要内容。作为一个发展势头强劲的发展中大国,中国已开启全面建设社会主义现代化国家新征程,产业现代化无疑是新时代中国产业发展的主要目标和过程特征。基于此,本文选择以产业现代化为切入点来构建产业基础能力的评价指标体系。

2.产业现代化视角的产业基础能力评价

产业现代化的一般意义是指用当代的科学技术武装产业,使产业体系在经济上和科学技术上达到当代世界先进水平的过程。產业现代化是一个具有阶段性特征、复杂演化的过程,既是经济发展、转型升级的必然结果,也是一国参与国际分工和产业竞争的内生选择。产业现代化是一个系统工程,包含多个维度和层次,这里主要从企业(微观)、产业链(中观)和产业体系(宏观)3个层次来分析产业现代化的基本要求:一是企业创新力、竞争力和适应力强。企业的自主创新能力是其把握战略趋势和产业前沿的基础,高水平的技术创新不仅可以缓解和消除关键环节被“卡脖子”的困境,而且可以增强企业自身的核心竞争力,并有助于形成产业的动态竞争优势;企业发展模式与经营业态的创新不仅会增强其自身面对不确定性市场的应变能力,而且有利于产业发展韧性的提升。二是产业链现代化水平高。产业链现代化是国际产业分工高级化的反映,大量企业占据全球价值链枢纽节点,不仅能够在全球范围内自主地配置资源、要素和市场网络,而且可以通过全球价值链治理形成“链主”地位,助力本国产业总体上迈上全球价值链的中高端,并实现产业链供应链安全稳定、自主可控。三是产业体系完备。对于大国来讲,产业体系完备,既可以充分发挥分工协作的优势,快速响应市场需求并更好地应对国际市场波动和风险,又可以通过规模经济降低生产成本,形成产业竞争新优势。

由此可见,企业创新力强、产业链现代化、产业体系完备是产业现代化的基本特征。其中,产业体系完备程度取决于一国的资源条件和人口规模,而中国幅员辽阔,人口众多,是全世界唯一拥有联合国产业分类中所列全部工业门类的国家,已经实现了产业体系的完整构建。同时,一个国家的某一地区也没有必要实现产业体系完备。产业基础能力提升是产业现代化的重要前提,因为产业基础能力无论对产业发展质量、发展潜力和可持续性,还是对产业链、价值链的提升都具有决定性的影响。此外,产业基础高级化也是企业创新发展和产业链现代化的前提与条件,而企业创新发展和产业链现代化是产业基础高级化的现实成果与最终体现,三者相辅相成,不可分割。产业现代化的推进和实现需要有强大的产业基础能力,敦实产业基础能力是促进产业转型升级的重要内容,是产业提质增效的关键支撑,是构建现代化产业体系的战略基石。总之,构筑稳固而强大的产业基础能力成为实现产业现代化的首要任务。因此,从产业现代化视角来理解产业基础能力,就是支撑和促进产业现代化的各种能力总和。

要进一步推进各地区的产业现代化,必须明晰其产业基础能力的水平,因为它代表着地区产业体系的高度以及产业发展的整体素质和综合竞争力。产业基础能力的强弱取决于其对产业现代化的支撑和促进作用的大小,具体来讲可以划分为两个维度:一是产业技术创新能力。产业技术创新能力是衡量产业发展质量水平的重要标志,只有构建先进的产业技术体系,才能有效促进产业基础技术、共性技术、关键技术研发,并且推动相关技术资源的优化整合、体系化运行,从而从整体上促进产业技术创新,为实现产业现代化打下坚实的技术基础。二是产业公共服务能力。产业公共服务能力与产业发展水平高度关联,优质高效的产业公共服务供给有利于精准解决企业发展的堵点痛点,降低微观市场主体的经济活动成本,提升市场效率,并改善各主体间的分工协作状况。产业现代化的实现,还需要建设一批专业水平高、服务能力强、产业支撑力大的产业公共服务平台以及高质量的产业基础设施。可见,由产业技术创新能力和产业公共服务能力等构成的产业基础能力决定了一个国家和地区产业现代化的实现条件、实践进程和未来成效。

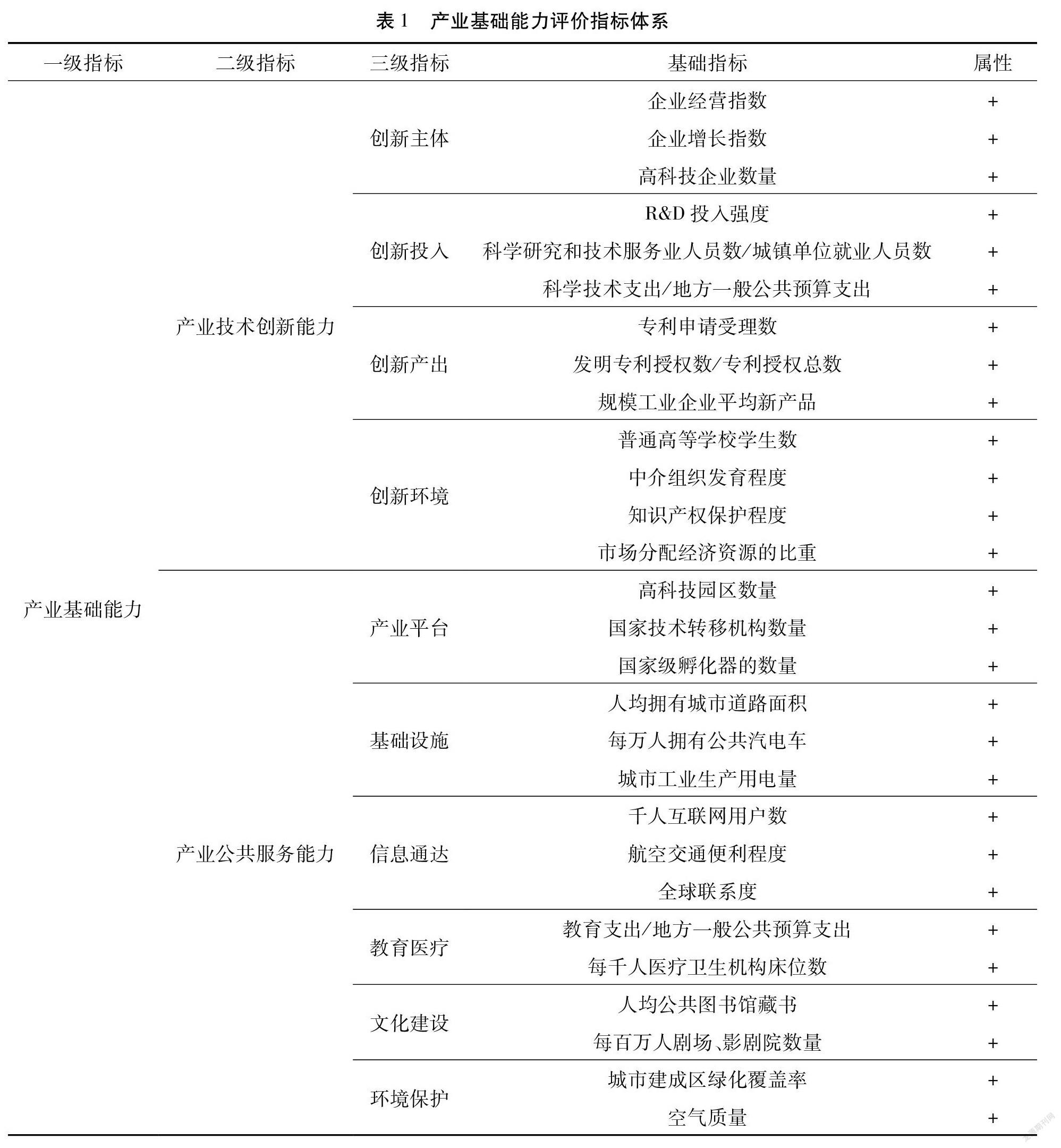

基于上述分析,本文将产业基础能力定义为产业技术创新能力和产业公共服务能力的总和,并据此构建产业基础能力评价指标体系。对于产业技术创新能力,主要采用表征技术创新水平和能力、创新投入产出以及创新环境的指标来衡量;对于产业公共服务能力,主要从“产业平台”“基础设施”“信息通达”“教育医疗”“文化建设”“环境保护”等方面进行评价。具体指标体系如表1所示。需要说明的是,在本文的指标体系中绝大部分指标为相对量指标,但“高科技企业数量”“普通高等学校学生数”“专利申请受理数”“高科技园区数量”“高技术转移机构数量”“國家级孵化器数量”等指标的绝对数量更能反映城市的产业技术创新能力或公共服务能力,因而采用绝对量指标。本文采用熵值法对各指标进行赋权,通过对数据归一化处理、计算某项指标熵值及信息熵冗余度等步骤计算出各指标的权重,进而求得综合得分(即产业基础能力指数)。

3.样本选择与数据说明

鉴于城市是产业发展的主要聚集地,并根据数据的可获取性与连续性,本文以中国内地(不包括港澳台地区)的地级市为研究对象。城市的很多指标从2000开始有持续完整的数据,但由于涉及28项指标,考虑到数据的完整性,本文分析的起始时点设定为2003年。同时,相关指标能够获得的最新数据为2017年的数据,因而本文的样本期间为2003—2017年。本文通过熵值法计算指标权重,由于采用Matlab计算时不能出现缺漏值,因而剔除了指标数据缺漏值较多的城市(包括西藏的地级市以及朔州市、云浮市、资阳市、陇南市、海东市、中卫市、防城港市、贵港市和巴中市等),最终得到277个城市样本,其中的部分缺漏值使用内插法补全。

本文所用数据主要来源于中国社会科学院城市与竞争力研究中心的“中国城市竞争力数据库”、相应年度的《中国城市统计年鉴》和中经网统计数据库。除此之外,部分指标通过爬虫方式以及手动整理。其中,需要说明的指标如下:(1)“企业经营指数”和“企业增长指数”的测算借鉴中国社会科学院城市与竞争力研究中心发布的《中国城市竞争力报告》中“城市宜商竞争力”的计算方法,“企业经营指数”用城市“规模以上企业销售资产比+产值资产比+利税产比”来衡量,“企业增长指数”用城市“企业数量增长率+企业规模增长率”来衡量;(2)“中介组织发育程度”“知识产权保护程度”“市场分配经济资源的比重”均来自樊纲和王小鲁编制的“市场化指数”,用省级数据匹配到各个城市,由于这一数据截止到2016年,2017年的数据为估算值;(3)“航空交通便利程度”和“全球联系度”分别用“机场飞行区等级和起降架次/市中心离最近机场距离”和“福布斯2000强中五个生产性服务业的跨国公司在全球的分支机构分布”来衡量;(4)“空气质量”用“城市PM2.5年均浓度的倒数”来衡量。

为了从多层面探讨中国产业基础能力的时空演变特征和趋势,本文从三大地带、六大区域和六个城市群三3个空间维度来进行分析。三大地带即东、中、西部地区,六大区域即环渤海、东南、中部、西北、东北和西南地区

参照世界银行的《2006年世界银行报告——中国政府治理、投资环境与和谐社会:中国120个城市竞争力的提高》以及相关文献的做法,本文将中国内地(不包含港澳台地区)划分为六大区域:环渤海地区包括北京、天津、河北和山东;东南地区包括上海、江苏、浙江、福建和广东;中部地区包括河南、湖北、湖南、安徽和江西;西北地区包括山西、陕西、甘肃、宁夏、内蒙古、青海和新疆;东北地区包括黑龙江、吉林和辽宁;西南地区包括重庆、四川、云南、贵州、广西、海南和西藏(本文的样本不包含西藏的城市)。,六个城市群为长江三角洲城市群、珠江三角洲城市群、京津冀城市群、成渝城市群、关中平原城市群和中原城市群

截至2019年2月18日,国务院共先后批复了10个国家级城市群,本文在考虑南北分布以及城市群发展状况的基础上选择了六个国家级城市群,未对哈长城市群、呼包鄂榆城市群、兰西城市群、粤港澳大湾区等进行分析。。分别计算各样本城市的产业基础能力指数(为便于比较,将指数值乘以100),进而通过取均值得到样本整体、三大地带、六大区域和六个城市群的产业基础能力指数。

4.产业基础能力时空演进分析方法

为了对产业基础能力的空间格局和演进特征进行全面、精细的考察,本文在描述性分析的基础上引入核密度法、莫兰指数和变异系数法来进一步探究样本地区产业基础能力的分布动态、空间相关性以及收敛性。

(1)核密度估计法。核密度估计是利用离散数据来估计未知的密度函数,是非参数检验的一种方法。它采用平滑的峰值函数来拟合观察到的数据点,进而对真实的概率分布曲线进行模拟,不仅能够实现大量一维数据的可视化,还可以在一张图中展现出不同年份全部数据的演变情况。同时,通过对核密度函数的位置变化、形状变化和延展性的分析可以多维度了解产业基础能力随时间演变的情况。

(2)莫兰指数(Moran’s I)。空间自相关分析是检验某点的观测值是否与其邻接点的观测值存在相关性的一种分析方法,通常用莫兰指数(Moran’s I)来测度。莫兰指数包括全局莫兰指数和局部莫兰指数,全局莫兰指数只能反映一个区域整体的聚集或分散程度,而局部莫兰指数可以检验局部地区是否存在空间集聚,进而揭示空间关系如何随地理位置而变化。通过对全局莫兰指数、局部莫兰指数及莫兰散点图的分析,既能够在宏观层面上呈现产业基础能力的空间分布状态,又能够在微观层面上刻度地区产业基础能力空间关系随地理位置变化的特征。

(3)σ收敛性检验。σ收敛分析可以检验地区内各城市产业基础能力指数的差异是否随着时间的推移而不断减少(趋同)。σ收敛的检验方法有Theil指数法、标准差或变异系数法、方差分解法等,本文采用变异系数法进行分析,其计算方法为地区内样本城市产业基础能力指数的标准差除以平均值。通过对σ收敛性的分析可以判断各地区内部城市间产业基础能力指数是趋于发散还是收敛。

三、中国产业基础能力的时序演变

1.样本整体和三大地带产业基础能力的时序演变

如图1所示,从时间趋势来看,样本整体和东、中、西三大地带的产业基础能力指数在2003—2017年有着明显的提升,且演变趋势和增长率也存在一定的同步性。具体来看:产业基础能力指数在2003——2006年缓慢增长,2006—2007年快速增长(东部地区和中部地区的增长率一度突破15%),2007年以后继续增長且增长率较为稳定(在5%附近波动)。从空间差异来看:东部地区的产业基础能力指数一直处于领先地位,远远高于中部和西部地区,且增长率也较高(除2013、2014和2017年外);中部地区的产业基础能力指数在2007—2013年高于西部地区,但在2013年后被西部地区超过。总体而言,东、中、西三大地带的产业基础能力存在较大差异,且中西部地区与东部地区的差距趋于扩大。

2.六大区域产业基础能力的时序演变

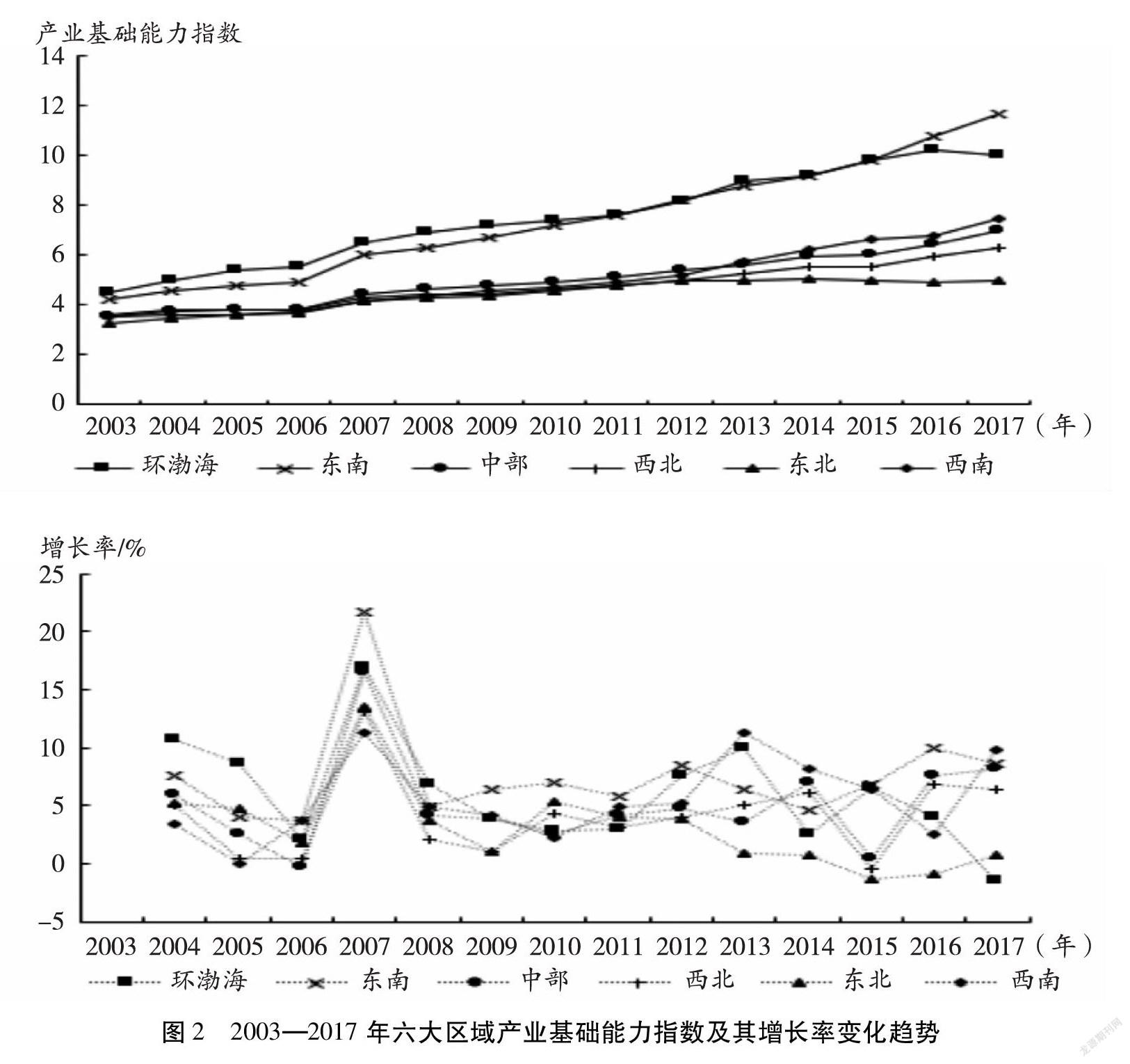

如图2所示,2003—2017年六大区域的产业基础能力指数呈上升态势,并且各地区的发展趋势存在一定的相似性。具体而言,六大区域的产业基础能力指数在2003—2012年稳步增长(其中2006—2007年增幅最大),2012年以后除东北地区外的其他五个地区的产业基础能力指数继续提升,而东北地区的产业基础能力指数开始缓慢下跌。从空间差异来看:京津冀地区和东南地区的产业基础能力指数较高,增长较也较快,远远领先于其他四个地区;西南、中部、东北和西北地区的产业基础能力指数在2003年比较接近,但2012年后逐渐拉开差距,到2017年,西南地区最高,中部地区次之,西北地区第三,东北地区最低。

3.六个城市群产业基础能力的时序演变

如图3所示,2003—2017年六个城市群的产业基础能力指数有明显提高,珠三角城市群、京津冀城市和长三角城市群的产业基础能力指数较高,且增长较快。京津冀城市群的产业基础能力指数在2003—2014年最高,但2015年后被珠三角城市群超过;长三角城市群的产业基础能力指数一直低于京津冀城市群和珠三角城市群,但远高于其他三个城市群;成渝城市群、关中平原城市群和中原城市群的产业基础能力指数在2003—2012年比较接近且增速较慢,但2012年后,成渝城市群的产业基础能力指数开始快速增长并迅速与关中平原城市群和中原城市群拉开差距;关中平原城市群的产业基础能力指数在2014年后有所下降,并在2017年被中原城市群超过。

四、中国产业基础能力的分布动态

1.样本整体和三大地带产业基础能力的分布动态

本文利用核密度图来观察样本整体及不同地区产业基础能力分布曲线的位置、态势、延展性和极化趋势等特征,如图4所示。从样本整体来看(见图4a):(1)分布曲线的峰值不断右移,同时分布区间不断扩大,表明产业基础能力指数不断提升;(2)分布曲线波峰的宽度不断增加,表明各城市产业基础能力指数的分布区间更加分散;(3)分布曲线峰值高度不断降低且右拖尾现象更加明显,表明产业基础能力指数较高城市的数值区间在不断变宽,同时产业基础能力较强城市的增速高于产业基础能力较低的城市;(3)2003年产业基础能力的分布曲线存在一个主峰和若干个右侧峰,2008年和2013年仍然存在着主峰和右侧峰但侧峰的高度有所减缓,2017年则只存在一个主峰,说明产业基础能力总体上不存在两极分化或俱乐部收敛的趋势。

东、中、西三大地带产业基础能力指数的核密度分布与样本整体存在着较大的相似性。(1)从分布曲线的波峰及延展性来看:波峰逐年变宽,说明三大地带内部城市产业基础能力指数的分布区间更加分散;峰值高度不断降低且右拖尾现象趋于加强,说明三大地带内部产业基础能力较强城市的指数区间不断变宽,且基础能力较强城市的增速高于产业基础能力较弱的城市。(2)从分布曲线的形状变化看:东、西部地区的变化与样本整体较为相似,都在2003年存在一个主峰和若干个右侧峰,2008年及2013年右侧峰的高度有所下降,到2017年从双峰或者多峰变回单峰,说明其内部各城市的产业基础能力不存在多极化分布趋势。中部地区在2003年存在一个主峰和若干个右侧峰,2003年以后右侧峰高度降低,数量有所减少,到2017年仍存在一个主峰和一个右侧峰,表明中部地区内部各城市的产业基础能力存在一定的两极分化趋势。

2.六大区域产业基础能力的分布动态

从图5可以看出,六大区域产业基础能力指数的分布动态具有以下特点:(1)总体上看,各地区产业基础能力指数的分布函数右移,且峰值增加,表明产业基础能力指数不断提高。(2)从分布曲线的波峰和延展性来看,除中部地区和东北地区外,其他地区的波峰高度逐年降低而宽度逐年增加,表明城市产业基础能力指数分布区间更加分散。同时,各地区的分布曲线的右拖尾现象表明地区内产业基础能力较强城市的产业基础能力指数增速高于产业基础能力较弱城市。(3)从分布曲线的形状变化看,环渤海地区、东南地区和西南地区在2003年有一个主峰和多个右侧峰,2003—2017年右侧峰数量不断减少,由多峰状向单峰状演变,表明这三个地区内部的城市产业基础能力指数不存在两极化或多极化演变趋势。中部、西北和东北地区的分布曲线在历年都存在多个右侧峰,表明这三个内部各城市产业基础能力存在多极化趋势。

3.六个城市群产业基础能力的分布动态

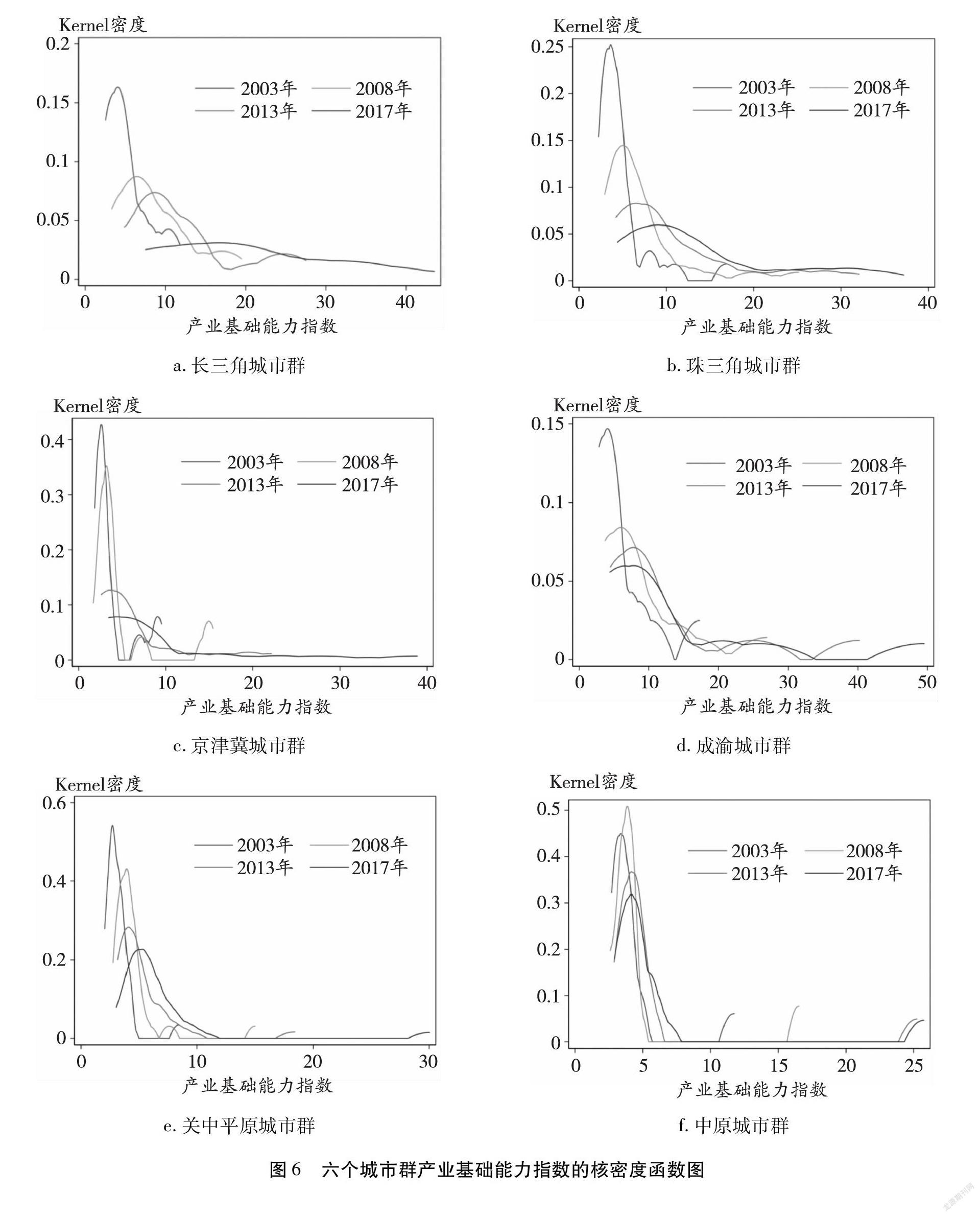

从图6可以看出,六个城市群基础能力指数的分布动态具有以下特点:(1)从分布曲线的形态看,六个城市群的波峰高度逐年下降(2003—2008年的关中平原城市群除外)、宽度逐年增加,说明各城市群产业基础能力指数的分布范围更加广泛。同时,六个城市群的分布曲线不断向右拓宽,呈现出明显的右拖尾现象,表明各城市群内部产业基础能力指数较高城市的增速高于产业基础能力指数较低城市。(2)从分布曲线的极化现象看,长三角城市群、珠三角城市群和京津冀城市群在2003年有一个主峰和若干个右侧峰,2003—2017年右侧峰数量不断减少,到2017年呈现出单峰态势,曲线趋于平滑,说明这三个城市群内部的城市产业基础能力没有两级或多级分化的趋势。成渝城市群、关中平原城市群和中原城市群的分布曲线存在着明显的右侧峰,说明这三个城市群内部的城市产业基础能力存在分化趋势。

五、中国产业基础能力的空间相关性与收敛性

1.空间集聚分析

本文对样本城市所在的30个省区市2003—2017年的产业基础能力指数(各省份内样本城市的均值)进行空间自相关检验,计算出全局莫兰指数,并对莫兰指数进行显著性检验。其中,空间权重矩阵选用二进制邻接矩阵,即相邻为1,不相邻为0。表2结果显示,莫兰指数均为正值,且各年P值均通过了显著性检验,表明产业基础能力的省级区域分布呈现出显著的空间聚集效应。具体来看,莫兰指数从2003年到2012年缓步上升,并在2012年达到最大值,说明这一阶段的聚集效应不断加强;2012年后,莫兰指数开始下降,表明这一时期的集聚效应有所减弱。

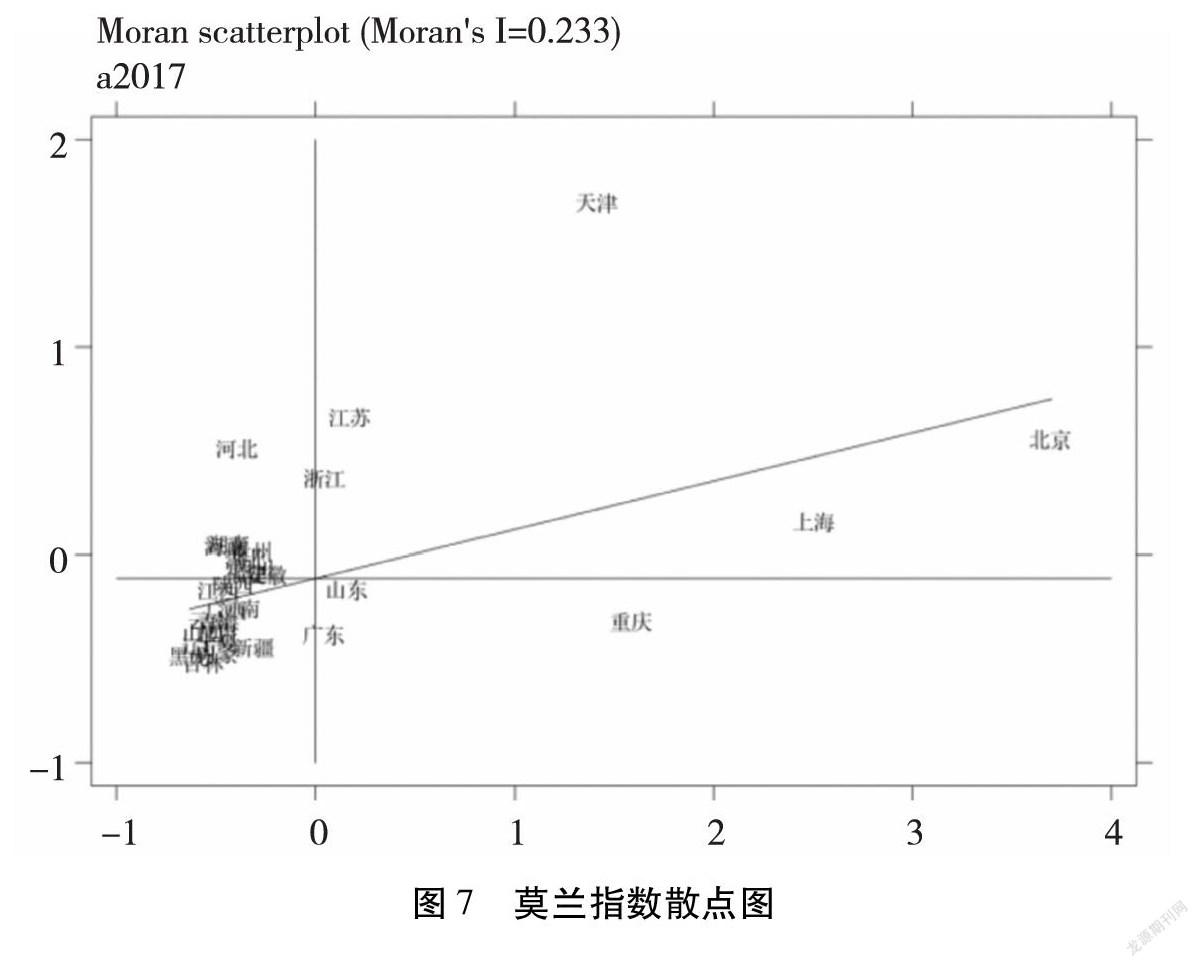

進一步计算局部莫兰指数,并绘制莫兰指数散点图。从图7可以看出,2017年的局部莫兰指数显著为正,表明存在空间聚集现象。同时,大部分省份分布在第Ⅱ和第Ⅲ象限,呈现出“低—高”或“低—低”集聚,说明大部分省份的产业基础能力仍较薄弱,整体产业基础能力还有待提升。

根据莫兰指数散点图,可将样本省份划分为四种聚集区:(1)高—高集聚区,包括第一象限的北京、天津、上海、江苏和浙江。位于高—高集聚区的省份自身的产业基础能力指数较高,相邻省份的产业基础能力指数也较高,这些省份在自身发展的同时能够带动相邻省份产业基础能力的提升。(2)低—高聚集区,包括第二象限的河北、湖南、海南、四川、贵州、湖北、福建和安徽。位于低—高聚集区的省份自身产业基础能力指数较低,但相邻省份的产业基础能力指数较高,这些省份在产业基础能力建设中应积极寻求与邻近地区的协同发展。(3)低—低聚集区,包括第三象限的陕西、江西、广西、云南、青海、甘肃、山西、宁夏、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、新疆和河南。位于低—低聚集区的省份自身产业基础能力指数较低,相邻省份的产业基础能力指数也较低,这些省份应从自身的比较优势出发采取适宜的策略努力提升产业基础能力。(4)高—低聚集区,包括第四象限的广东、重庆和山东。位于高—低聚集区的省份自身产业基础能力指数较高,但相邻省份的产业基础能力指数较低,这些省份在不断增强自身产业基础能力的过程中,还应积极发挥对周边地区的带动作用。

2.σ收敛性检验

图8反映了样本整体、三大地带、六大区域和六个城市群产业基础能力指数变异系数的演变趋势。

从时间趋势来看:(1)样本整体和三大地带的产业基础能力指数变异系数呈现出明显的上升趋势,说明样本城市的产业基础能力总体上呈发散趋势,城市间差异趋于扩大,不存在σ收敛。(2)六大区域产业基础能力指数的变异系数总体上呈上升趋势,中部地区和西南地区增幅最大,东南地区增幅最小,说明六大区域内部城市的产业基础能力发散趋势明显,不存在σ收敛。(3)六个城市群中,除长三角城市群以外的其他五个城市群产业基础能力指数的变异系数呈上升趋势,不存在σ收敛,其中中原城市群、关中平原城市群和成渝城市群的增幅较大,京津冀城市群和长三角城市群的增幅较小;而长三角城市群的产业基础能力指数则存在σ收敛,其内部城市间的差距趋于缩小。

从空间差异来看:(1)三大地带中,相对来讲,东部地区产业基础能力指数变异系数增长较为缓慢,且在2016年后出现下降趋势;而中部和西部地区产业基础能力的发散趋势明显增强。(2)六大区域中,东南地区的变异系数增长缓慢,且2016年以后开始减少,表明其内部各城市的产业基础能力差异趋于稳定,并从2016年开始缩小。西北、西南和中部地区的变异系数在2013年以后增长趋势明显,表明这三个地区内部各城市产业基础能力的差异不断扩大,发散趋势增强。(3)六个城市群中,长三角城市群产业基础能力指数的变异系数在2006年以后缓慢下降,珠三角城市群的变异系数有所起伏但2016年后出现下降,表明这两个城市群内部城市间产业基础能力的差异趋于减小。其他四个城市群的变异系数呈现明显的上升趋势,内部城市间产业基础能力的差距不断加大。总体来看,在经济发展水平较高的地区(如三大地带的东部地区、六大区域的东南地区、长三角城市群以及珠三角城市群),城市产业基础能力的发散性趋于弱化(或趋于收敛);而在经济发展水平较低的地区(如三大地带的中西部地区,六大区域的西北、西南和中部地区以及京津冀城市群、成渝城市群、关中平原城市群和中原城市群),城市产业基础能力的发散性趋于强化,呈现出强者愈强、弱者愈弱的马太效应。

六、结语

本文基于产业现代化视角从产业技术创新能力和产业公共服务能力两个维度构建产业基础能力评价指标体系,以2003—2017年中国的277个地级市为样本,通过熵值法计算其产业基础能力指数,并以此为基础分析样本整体、三大地带、六大区域和六个城市群产业基础能力的时空演变特征,得出以下结论:第一,从产业基础能力的发展水平看,全国及各地区的产业基础能力指数明显提高,但各地区间的差异逐渐扩大,呈现明显的分化趋势。第二,从产业基础能力的分布动态看,总体上分布曲线的波峰宽度不断增加,表明各地区城市产业基础能力指数的分布区间更加广泛,差异趋于扩大。其中,三大地带中,东、西部地区的城市产业基础能力不存在两级或多级分化趋势,而中部地区存在两极分化趋势;六大区域中,环渤海、东南和西南地区的城市产业基础能力不存在两极或多分极化趋势,而中部、西北和东北地区呈现多极分化趋势;六个城市群中,长三角城市群、珠三角城市群和京津冀城市群的城市产业基础能力不存在两极或多分极化趋势,而成渝城市群、关中平原城市群和中原城市群表现出分化态势。第三,从产业基础能力的空间格局和收敛性来看,各省份的产业基础能力具有显著的空间自相关性和聚集效应,但大部分省份属于低—高集聚和低—低集聚,说明大部分省份的产业基础能力有待提高,且空间上的扩散带推动效应不强。总体上看,各地区的城市产业基础能力指数发散趋势明显,不存在σ收敛,城市间产业基础能力差异趋于扩大;其中,经济发展水平较高地区的城市产业基础能力发散性趋于弱化(或趋于收敛),而经济发展水平较低地区的城市产业基础能力发散性趋于强化。

新一轮科技革命和产业变革正在重塑国际产业分工新格局,加快构建“创新引领、要素协同、链条完整、竞争力强”的现代产业体系,提高产业发展质量和国际竞争力是中国迎接挑战、抓住机遇的必然选择。产业基础再造和产业基础能力提升是加快建设制造强国、产业迈向中高端、破解产业链安全瓶颈约束、抓住新一轮技术和产业革命制高点的关键,必须坚持市场主导与政府引导相结合,统筹推进产业基础高级化与产业链现代化,为多层立体现代化产业体系的形成和产业现代化的实现提供支撑和保障。因此,不但要在国家层面实施产业基础再造工程,夯实产业现代化的基础,而且不能忽视地区间产业基础能力的差异,既要促强,也要扶弱。基于此,本文提出以下政策启示:

第一,通过补短板和扬优势,以“鼎新”带动“革故”,提升产业技术创新能力,破解产业现代化的“卡脖子”问题。一是以提高产业技术创新能力为目标,实施产业基础再造工程。顺应和把握新一轮科技革命和产业变革的大趋势,通过融合各类创新主体的多维创新体系,着力攻克产业发展重点领域的共性技术、核心技术、关键技术与产业化瓶颈,通过关键技术的产业化带动产业链现代化水平提升。二是瞄准世界科技前沿和国家战略需求,促进创新链和产业链精准对接。抓住新經济带来的技术跨越机会,集中力量抢占制高点。通过强化企业创新主体地位,特别是加快培育产业链链主企业和专精特新隐形冠军企业等主体,打造多主体协同的创新生态,强化前瞻性基础研究,引领性原创成果重大突破。三是针对不同产业发展的需要,有的放矢,实施差异化产业技术创新能力提升战略。努力“锻造长板”,有步骤“补齐短板”,探索构建适应新一轮科技革命和产业变革需要的产业技术基础,从而为实现产业现代化破解“卡脖子”技术问题。

第二,创新体制机制建设,构建完善的、立体的产业公共服务供给体系,再造有效促进产业现代化的制度基础。一是要加强各类功能平台建设,提升产业公共服务供给能力。围绕人工智能、高端装备制造、生命健康等重点领域的发展需求,既要加快完善要素市场、消费市场和交易市场等,又要重点培育和打造各类有利于要素流动的政府服务平台、市场服务平台和社会服务平台等。核心在于加快建设一批专业水平高、服务能力强、产业支撑力大的产业公共服务平台,提升社会协作水平、市场效率和产业公共服务水准。同时要加快新一代信息网络等新型基础设施建设,探索构筑良好的产业发展基础设施和配套服务体系。二是完善并优化有利于推动产业基础再造以及产业链现代化的制度供给体系。加快建立完善新型技术攻关突破机制、产业基础要素有效供给机制、产业基础设施服务支撑机制、产业链上下游协作机制以及产业政策长效支持机制,为产业基础能力提升营造良好环境。通过制度再造支撑能力再造和体系再造,为产业基础高级化和产业链现代化提供制度保障,从而推动产业现代化的最终实现。

第三,以“全局谋势,要处落子”的理念发挥各地区比较优势,优化产业空间布局,增强产业融合整合能力,缩小城市间产业基础能力的相对差距。一是各地区应建立多层次多维度的产业发展体系,因地制宜地优化产业组织结构,激活产业微观基础,促进产业错位式发展。产业组织变化所产生的资源使用效率与创新效率改进对产业发展至关重要。各地区要基于自身资源禀赋优势,构建符合比较优势、适应新技术的产业组织体系。有目的性、针对性地培育各类企业群体,分类指导,因业制宜,积极打造有供应链服务和跨境电商的大型平台企业、有自主创新能力和资源整合能力的领军型企业以及细分行业的“隐形”冠军企业,突出地区要素特色,形成地区企业品牌。二是各地区要建立和完善产业链协同创新机制,破除地方保护主义,提升产业发展效率,推动产业公地建设。产业公地是指众多制造商,尤其是中小企业所共享的知识资产和有形设施等。各地要破除市场分割和地方保护,协调公共部门在产业公地建设中发挥应有作用,设立专门的产业创新基金,推进企业之间的信息资源共享和研发平台建设;通过行业协会或中介机构,组织先进制造企业进行联合投资,共同建设和完善产业基础设施,并分享共性技术成果。

第四,加大对产业基础能力薄弱地区的政策扶持力度,缓解地区间产业基础能力绝对差异扩大的趋势,打好产业基础高级化、产业链现代化的攻坚战。一是对产业基础能力薄弱地区加大顶层设计,整合资源,补齐发展短板。产业基础能力薄弱地区的各级政府应积极营造透明、稳定的市场环境与生态,以“结构体系”为着力点,由点及线、由线及面、点线面结合,整体推进。二是大力支持经济发展滞后地区培育一批具有重要影响力和主导作用的领先企业,发挥优势主导企业在突破“卡脖子”产品和技术上的关键作用,形成“点”的突破,并进一步引导各行业挖掘培养专精特新冠军企业,助力产业链核心技术从无到有和产业从有到优、由优变强的高级化跨越。三是以新一轮技术革命为契机,适时抓住新一代通用技术衍生出的各类技术机会,通过新技术的跨越式发展谋求产业技术创新能力的新突破,形成提升产业基础能力、促进产业现代化的新思路、新路径和新模式。

参考文献:

[1] 黄群慧.实施产业基础再造工程,打造一批先进制造业集群[N].经济日报,2020-01-21(011).

[2] 盛朝迅.推进我国产业链现代化的思路与方略[J].改革,2019(10):45-56.

[3] 罗仲伟,孟艳华.“十四五”时期区域产业基础高级化和产业链现代化[J].区域经济评论,2020(01):32-38.

[4] 芮明杰.构建现代产业体系的战略思路、目标与路径[J].中国工业经济,2018(9):24-40.

[5] 瞿长福.做强产业基础须破解几个难题[N].经济日报,2019-10-10(009).

[6] 朱明皓,張志博,杨晓迎,等.推进产业基础高级化的战略与对策研究[J].中国工程科学,2021(2):122-128.

[7] 陈昌兵.我国产业技术创新程度的度量及分析[J].经济纵横,2019(6):76-87+2.

[8] 李斌,卢娟.异质性公共服务对产业结构升级影响路径与溢出效应研究——基于286个地级市数据的实证分析[J].现代财经(天津财经大学学报),2017(8):73-84.

[9] 王先庆.产业发展能力与市场营销能力的相关分析[J].广东商学院学报,2005(6):12-15.

[10]骆玲,唐志红.产业可持续发展能力评估指标体系研究[J].西南交通大学学报(社会科学版),2007(5):6-11.

[11]完颜艳.欠发达地区产业发展能力研究[D].兰州:兰州大学,2013.

[12]吴群刚,冯其器.从比较优势到竞争优势:建构西部地区可持续的产业发展能力[J].管理世界,2001(4):43-54+218.

[13]黄鑫.提升水平:强化产业基础能力[N].经济日报,2019-08-12(001).

[14]石勇.工业基础能力托起《中国制造2025》[N]. 中国电子报,2016-09-02(002).

[15]李毅中.努力提升工业基础能力和产业链水平[J].机械工业标准化与质量,2020(3):12-15.

[16]王厚芹.世界发达国家提升工业基础能力的经验与启示[N].中国经济时报,2014-10-29(006).

[17]罗仲伟.如何理解产业基础高级化和产业链现代化[N].光明日报,2020-02-04(011).

[18]高凤勤,徐震寰,王春春.提升我国产业基础能力的增值税政策探讨[J].税务研究,2020(3):59-62.

[19]JOHNSON R C.Five facts about value-added exports and implications for macroeconomics and trade research[J]. Journal of Economic Perspectives, 2014, 28 (02) :119-142.

[20]STOLZENBURG V, TAGLIONI D, WINKLER D. Economic upgrading through global value chain participation: Which policies increase the value-added gains?[M]//Handbook on global value chains. Edward Elgar Publishing,2019:483-505.

[21]黄群慧,倪红福.基于价值链理论的产业基础能力与产业链水平提升研究[J].经济体制改革,2020(5):11-21.

Abstract: Currently, China’s industrial basic capacity construction should focus on supporting and promoting industrial modernization. Based on the two dimensions of industrial technological innovation capability and industrial public service capability, an industrial basic capability evaluation index system containing 28 basic indicators is constructed. The entropy method is used to calculate the industrial basic capability index of 277 prefecture-level cities in China from 2003 to 2017, and the kernel density estimation method, Moran index, σ convergence test and other methods are used to analyze the time series evolution, distribution dynamics, spatial correlation and convergence of the industrial basic capacity of the sample as a whole, three major zones, six major regions, and six urban agglomerations. The results show that during the sample period, the industrial basic capacity of the whole country and each region has been improved significantly, but the distribution characteristics are different; there is a significant spatial autocorrelation between the industrial basic capacity of each province, but most provinces belong to low-high agglomeration and low-low agglomeration, and the industrial basic capacity and the driving effect of diffusion zone need to be improved; on the whole, the absolute and relative differences in industrial basic capacity among cities gradually expand, showing an obvious trend of differentiation; additionally, divergence tends to weaken (or converge) in areas with a higher level of economic development, while divergence tends to strengthen in areas with a lower level of economic development. Therefore, it is necessary to vigorously improve the industrial technological innovation capacity and industrial public service capacity, and optimize the industrial spatial layout, alleviate the trend of widening differences in industrial basic capacity between regions, lay down an advanced industrial base, realize the modernization of industrial chain, so as to effectively promote industrial modernization.

Key words: industrial basic capability; industrial modernization; industrial technological innovation capability; industrial public service capability; advanced industrial base; industrial chain modernization

CLC number:F127.61;F269.2 Document code:A Article ID:1674-8131(2021)0-0049-18

(编辑:黄依洁)