《时代》周刊封面设计中“中国符号”的分析与解读

陈亚楠 周逢年

摘 要:美国《时代》周刊是全球影响力最大的期刊之一,它汇聚了全球范围内的新闻资讯,为全世界的读者提供了一份自我视角的“价值认同”新闻信息。它的封面设计形式独特,内容丰富,所指意义明确。《时代》周刊作为国际上最有影响力的杂志之一,虽然封面中中国人物或符号的出现频率只占1.6%,但其封面内容的影响力不容小觑。中国近几十年的迅速发展,在国际上的影响力越来越大,中国符号在西方媒体上出现的频率也越来越高,如何正确认识西方式的价值观(如《时代》周刊的封面设计)是我们需要深刻思考的问题。

关键词:《时代》周刊;封面设计;中国符号;图形

《时代》周刊由亨利·R·卢斯( Henry·R·Luce) 创办于1923年,至今已经有近百年的历史,享有“世界之眼”的美誉,是美国三大时事性周刊之一,对国际舆论具有巨大影响。它汇聚了全球范围内的新闻资讯,为全世界的读者提供了一份自我视角的“价值认同”新闻信息。它的封面设计形式独特,内容丰富,所指意义明确。它的口号是:《时代》好像是由一个人之手写出来给另一个人看的。

一、《时代》周刊封面设计的技巧分析

《时代》周刊的封面一般都是选取当时国际上一周内影响最大的人物或事件,将其放入红框中。版式设计上很少有多余的元素堆砌,每一处细节都力求为主题服务。标题“TIME”四个字母的设计简洁明了,采用细线字体,有精致、严谨的视觉时代感。封面内容文字多用印刷字体,严谨而又不失大气,一般不对文字做特别的处理,保持文字阅读的流畅和单纯性。封面图形的设计方法经常运用一些特殊的隐喻手法,来呈现它的所指意义。《时代》周刊通过刊发“中国符号”的封面图像,并加入带有隐喻性的图形符号语言,让读者对其表达的隐喻性内容进行分析和阐释,获得更好的閱读体验,从而达到用图像传播理念的目的。中肯的封面符号设计对于改善中国在国际媒体上的形象具有积极意义,同时也能促进中美两国客观化交流和发展,反之,如果在封面中置入一些价值偏向、对人误导的图形符号,则会造成读者的误读和误解,有损于中国形象。

二、《时代》周刊封面设计的具体案例分析

(一)《时代》周刊封面内容分类

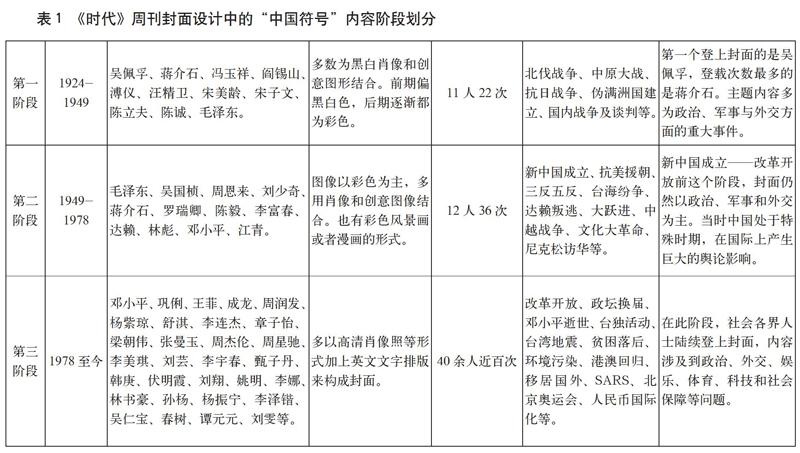

《时代》周刊封面上的“中国符号”涵盖了政治、军事、外交、经济、科技、社会、宗教、文艺、体育等多方面的内容,主要以名人和重大事件为主。由于《时代》封面涉及到的领域较为广泛,我们需要先弄清楚《时代》杂志封面涉及中国问题的内容分类以及不同主题占比情况,提炼出《时代》周刊对中国问题的关注点。笔者根据时间线索,把《时代》周刊封面设计中的“中国符号”内容分为三个阶段(如表1)。

(二)《时代》周刊封面设计的表现手法分析

第一阶段为1924年至新中国成立前,总共11人22次登上封面。第一个登上封面的是吴佩孚,次数最多的是蒋介石,主题内容多以政治、军事与外交方面的重大事件为主。第二阶段为新中国成立至改革开放前,封面主题仍然以政治、军事和外交为主。此阶段中国处于特殊时期,发生了诸如大跃进和文化大革命等事件,这些事件被《时代》周刊设计者以夸张的方式搬上了杂志封面。第三阶段为1978年改革开放后至今,40多位中国人近百次登上《时代》周刊封面,其中登载次数最多的是邓小平,共有8次。1978年和1985年邓小平被评为年度风云人物。随后,许多文艺、体育界的明星也逐渐登上封面,醒目靓丽的明星写真照成为主要的封面形式,封面的内容不再局限于政治、军事、外交等内容,而是呈现出更多元化的发展趋势。

从中国主题的封面设计来看,《时代》周刊的封面设计是以该杂志自己的价值取向角度来理解中国的热点新闻事件,并通过他们的设计语言呈现,表达的内容与事实情况往往名不符实。例如,在2003年5月5日的《时代》杂志封面人物,是一位带着白色口罩的蓝眼金发女性(如图1),口罩上印着“THE TRUTH ABOUT SARS”,“SARS”(非典)这四个字母则单独放大并用鲜红色标注,字体厚实、醒目、刺眼,这或许是一种警示,暗喻此事件是与同样鲜红的五星红旗有关。旁边的副文案中写有(Chinas cover up)“中国的掩盖”,意指中国政府的隐瞒性行为。口罩对于女性面部的严实遮挡讽刺着中国政府对于非典疫情的隐瞒,从而质疑中国政府的管理能力、政治制度和社会权利等问题,给中国再次扣上了“东亚病夫”的称号,质疑中国是一个面对疫情无能为力而掩盖事实的国家,这当然是对事实的歪曲和对我国的污蔑。

王亿本认为:“《时代》周刊在封面视觉环境建构的过程中,设计者常用图形符号和色彩来营造画面氛围,当这样由符号和色彩建构的画面出现在读者眼前时,读者总是会鉴于以往的生活经验,产生不同的联想。”鉴于此,读者时常会联想到与事实相悖的涵义。这时,读者需要有清醒的独立自主的意识,方可正确判断事件内容与其所要传达的信息。

从历史的角度来看,虽然中美两国意识形态的差异一直存在,但随着世界局势变化,中美关系也曲曲折折,中美关系的戏剧性转变直接影响到《时代》周刊择取中国信息的取向。在第二次世界大战时期,中美英成了“盟国”,1943年1月11日,中美、中英分别签订了《关于取消美国在华治外法权及处理有关问题之条约与换文》和《关于取消英国在华治外法权及有关特权条约与换文》。1943年1月25日,中共中央也发出了关于庆祝中美、中英间废除不平等条约的决定。在这种情况下,《时代》周刊封面上对于中国符号的设计和表达开始带有客观色彩。1943年3月1日,《时代》周刊封面上刊载的是宋美龄的彩色头像(如图2),自1924年9月8日吴佩孚登上《时代周刊》封面以来,宋美龄是中国第一个也是唯一一个三登《时代周刊》封面的中国女性。这也是宋美龄第一次单独出现在封面上,其余两次分别为1931年10月26号和1938年1月3号与蒋介石以夫妻的名义同框出现。封面以彩绘形式来展现宋美龄的四分之三侧头像,整体画面为暖色调,有温柔贤慧的视觉感,在背景的设计上搭配了一幅主调为黑白色的中国水墨画,画中描绘的是一只鸟儿停在竹枝头,并转头迎向宋美龄,颇有一番人鸟互动的韵味。宋美龄是国民党政府的重要人物,她除了会多种语言外,在绘画方面也有相当造诣,甚至在钢琴演奏方面也略有成就,这便是以水墨画为背景的缘由。通过构建这样的背景氛围,中肯而客观地体现人物的文化底蕴。在同年的11月23日,宋美龄随蒋介石出席中、美、英的三国首脑会议——开罗会议,她身着金菊的紧身黑缎旗袍,一身气质雍容典雅,在国际场合从容大方,是时代的女性典范。封面编排的整体气氛与设计者表达的主题相呼应,这也表明了《时代》周刊封面设计的价值取向有着强烈的意识形态性和宋美龄国际上的影响。

(三)《时代》周刊封面设计中的隐喻探析

束定芳认为:“隐喻不仅仅是一种语言现象,它更重要的是一种人类的认知现象,它是人类将其某一领域的经验用来说明或理解另一类领域的经验的一种认知活动。隐喻具有精练、新奇、间接和婉转等特征”[1],国际上的媒体通常都会将想要表达的内容具体化、直观化,从而来弥补文字表达的不足,通过文字、符号和图形的设计或编排来丰富画面内容,更直接展现其主题的核心思想,给阅读过程增添视觉趣味,但其中不乏带有暴力色彩的“权力”,包含着封面内容的主观加工,从而偏离客观和事实。王亿本认为:“《时代》周刊封面利用有限的画面空间传递其价值取向,封面内容中的图形符号需高度精炼,而绝非简单的图形符号相加,因为国际传播需要相对客观公正的报道立场,这时候尤其需要隐喻表意的方式,突出其含蓄性,点而不破,却都心知肚明,图像隐喻尤其如此。”[2]例如1934年5月5日出版的《时代》周刊封面,末代皇帝溥仪正襟危坐的姿态呈现于封面中,封面正下方的英文小字为:Henry PuYi(亨瑞·溥仪)。他的衣服花纹、画面的颜色处理和其背景图案都十分艳丽精致,隐喻着当时溥仪在长春“粉墨登场”成为伪满洲国的傀儡皇帝形象。溥仪的一生可谓是跌宕起伏,经历了皇帝、汉奸、战犯、新中国公民等身份。纵观他的一生,身份的不断转换反映出中国时代的迅速变迁。溥仪形象的刻画,体现了《时代》封面经常运用有限的画面来隐喻更深层次的所指意义。

杨子岩认为:“新中国成立之初的20多年里,《时代》杂志始终以一种偏见式悲观视角来遥望东方。1978年以后,《时代》开始以一种新的姿态和笔触来审视中国。”[3]中国与美国的社会制度政治体制在本质上是截然不同的,虽然在一定时期,在某个方面关系可能缓和,但消除不了本质上的对立。理论上,国际媒体需要做到公正、真实的客观报道,不给他国添加上不符合事实的文字或图像话语的标签。尤其在视觉化社会,图形和文字同时出现在同一空间的情况下,读者一般优先阅读图像或者符号。如果作为画面主要部分的图像不能准确传递真实信息,而带着偏见语言出现在封面中,会是怎么样的景象?

自媒体时代,越来越多的信息传播方式由文字语言逐渐趋向图像语言。不仅是美国《时代》周刊,新闻媒体平台多数也通过设计封面图像来传播信息或杂志理念,但是不同受众对于同一图像所理解的信息是不同的,每个人都有各自的解读,而视觉作为人类获取信息的主要方式,封面设计者更应该去钻研如何让图形符号达到传播效益的最大化。现代社会的许多媒体都在运用这个时代的“读图”特性,熟练地选择所指意义的图形符号,结合报道立场配上精炼简洁的文字说明,引导读者对于展现在他们面前的视觉图像进行主观的信息解读,有效地实现其传播目的。在此时代下,《时代》周刊也应考虑,封面设计,除了应该传播真实的图形信息外,还要塑造一个国家客观的国际形象。

三、结语

《时代》周刊作为国际上最有影响力的杂志之一,虽然封面中中国人物或符号的出现频率只占1.6%,但其封面内容的影响力不容小觑。

本文通过对《时代》周刊涉及中国部分的封面设计内容作代表性分析,得出以下结论:一是《时代》周刊十分关注中国诸多领域的变化,从中华民国到新中国,从改革开放前到改革后的不同时期都进行了一定报道;二是《时代》周刊封面多采用图形创意语言的形式来反映当时的中国现象,而且杂志的视角、报道方法和态度都是随着中美关系的变化而有一定调整;三是由于意识形态的缘由,《时代》周刊总是从资本主义意识形态视角报道和讨论中国问题,从而误导了西方读者对中国问题的认知。中国近几十年的迅速发展,在国际上的影响力越来越大,中国符号在西方媒体上出现的频率也越来越高,如何正确认识西方式的价值觀(如《时代》周刊的封面设计)是我们需要深刻思考的问题。

参考文献:

[1]束定芳.隐喻学研究[M].上海:上海外语教育出版社,2000:28.

[2]王亿本.《时代》周刊封面中国人物的图像隐喻与政治修辞研究[J].西南民族大学学报(人文社科版),2018(2):160-163.

[3]杨子岩.媒体盘点《时代》周刊人物名单 习近平5次上榜[N].人民日报海外版,2014-04-29(2).

作者简介:

陈亚楠,中国计量大学艺术与传播学院硕士研究生。

周逢年,博士,中国计量大学艺术与传播学院教授。研究方向:视觉(设计)图像与传播、跨文化传播。