科学家破解长期悬而未决的真板齿犀起源问题

板齿犀属(Elasmotherium)体型巨大,具有一个最长可达2米的额角,是曾经生存在欧亚大陆的犀科动物。虽然板齿犀属被认为与中华板齿犀属(Sinotherium)关系密切,且板齿犀类2000万年以来从鼻角向额角的演化过程已被重建,但板齿犀属,即真板齿犀的起源问题尚未得到圆满的解释。

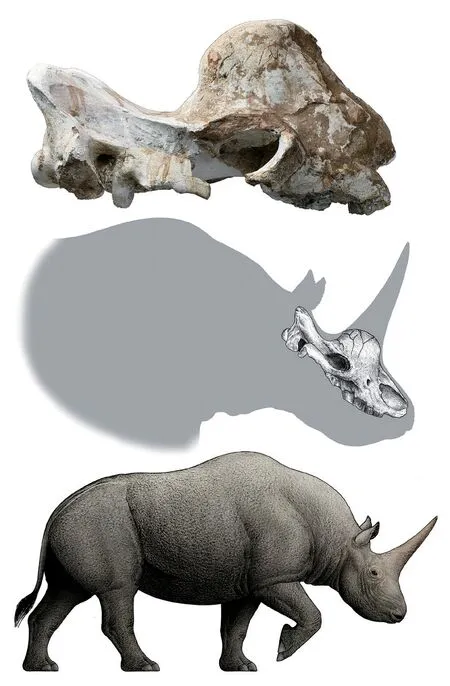

近日,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所邓涛研究团队研究了采自陕西省定边县杨井的一件晚中新世板齿犀化石(IVPP V24051),该新材料是目前已知最早的真板齿犀类,已具备板齿犀属的典型特征:体形巨大,头骨窄长,额角角座呈半球状高凸;高齿冠,上颊齿原尖收缩强烈而使原尖与原脊几乎分离;颊齿釉质层表面粗糙,褶皱发育;有丰富的白垩质覆盖和充填。国际专业期刊《历史生物学》(Historical Biology)在线发表刊发了该项研究成果。

陕西定边原始板齿犀复原图(陈瑜绘)(孙丹辉供图)

相对于中华板齿犀,新材料具有更进步的特征,已经初步演化出板齿犀属的颊齿形态;相对于板齿犀属内的进步类群,新材料颊齿较弱的釉质褶皱体现了它的原始状态。这件标本显示出了头骨与牙齿的镶嵌演化,成为中华板齿犀向真板齿犀类过渡的中间桥梁。形态学研究与系统发育分析显示,中华板齿犀与真板齿犀构成姐妹群并处于基干的位置。新材料代表了板齿犀属内最为原始的类群,因此,建立新种原始板齿犀(Elasmotherium primigeniussp. nov.)。

通过野外考察,在其相同层位中发现了2种食肉类化石,剑齿虎Amphimachairodussp.和鬣狗Hyaenictitheriumcf.hyaenoides,它们是典型的晚中新世成员。因此,推定真板齿犀可能起源于晚中新世的中国西北地区。原始板齿犀的发现为解决真板齿犀类的形态变化及起源问题提供了有力的证据,同时为进步的板齿犀类建立了进化和动物地理上的联系。