当地居民对乡村旅游社会影响的感知与态度研究

——以兰州市乡村旅游重点村镇为例

邢 杰,常 承 明,高 雪 琴

(兰州文理学院 旅游学院,甘肃 兰州 730000)

一、问题的提出

西北地区依托其自然、人文优势,最大程度上克服了区位、产业结构短板,探索出了独具特色的乡村旅游发展模式与扶贫路径。随着当地乡村旅游快速发展,居民受益不均衡、社会生态滑坡、相对贫困治理不足等社会问题也相继暴露。站在当地居民视角,审视乡村旅游社会影响(而不仅仅是经济影响),构建乡村旅游社会影响管控机制对引导乡村旅游社会效能有效释放、实现乡村旅游高质量发展具有一定借鉴意义。

二、国内外相关研究

随着乡村振兴战略实施,乡村旅游将进一步盘活农村土地资源,改善农民生计[1]。作为旅游资源的主人、旅游景观的供给者[2]、旅游影响层面最直接的受众[3],农村居民对旅游影响的感知作为一个重要的规划和政策因素,将对旅游项目的开发、营运产生影响[4]。居民对旅游影响的感知往往是经济、社会、环境等要素相互作用、渗透的结果。其间,众多利益关系博弈、转化、重塑,农村居民多处于弱势地位,发展所带来的挫折感、自卑感加深,社区文化认同感衰落。国外自20世纪70年代开始关注旅游影响及居民感知与态度问题。最初,经济利益被认为是居民感知最明显也是最重要的方面,除了增加收入和促进就业等积极方面外,物价上涨、生活成本加大、土地被征、外汇漏损等消极方面也进入研究视野。乡村旅游发展使当地居民对伴生的社会、文化利益感知日渐清晰,以往对乡村旅游社会文化影响的认可随着乡村旅游地犯罪率升高等负面问题的暴露而受到质疑。Gursoy试图通过重建居民感知理论模型对旅游经济、社会、文化影响进行系统把握[5]。Doxey将居民对旅游的态度划分为愉快、冷淡、恼怒、对抗四个阶段[6]。Milman和Pizam的研究表明:居民对旅游的正面影响感知多数来自经济方面,而负面影响感知则与犯罪、酗酒、毒品等有关[7]。

国内关于居民对乡村旅游影响感知及态度的研究开始于20世纪90年代。相关成果涉及乡村旅游综合影响感知研究、乡村旅游影响感知影响因素研究、乡村旅游影响感知专门研究等议题。乡村旅游综合影响感知研究将当地居民对乡村旅游经济、社会、文化、生态影响感知等视作一个整体,结论也常用积极影响与消极影响的数量对比来表示。黄洁研究发现,在乡村旅游发展初期,古村落居民总体对旅游发展及其经济、文化影响持肯定态度[8]。李志飞[9]、庄晓平[10]、李永娇[11]、谢双玉[12]等人对乡村旅游影响居民感知的研究都得出了同样的结论——旅游地居民对旅游正面影响的感知强于对负面影响的感知。唐晓云分析了社区型农业文化遗产地居民旅游感知与旅游发展的相互影响[13]。陈珂研究了乡村社区居民旅游影响感知与参与行为的关系及乡村旅游发展对社区产生的影响[14]。

在乡村旅游综合影响感知研究繁荣之际,部分学者将目光移向乡村旅游影响感知的影响因素排查。杜宗斌证实社区参与对旅游感知和社区归属感具有显著的正向影响[15]。张俊英研究发现,文化程度不同的居民对乡村旅游影响的感知和态度差异显著[16]。丁宇指出,林区居民参与乡村旅游经营的程度对其是否支持旅游业发展的态度存在显著正向影响[17]。张欣然证实,居民社区归属感越强,对旅游发展的态度越积极,并发现居民学历越高,对乡村旅游负面影响的感知越敏感[18]。黄和平揭示,居民获得感(知)随着与核心景区空间距离增加出现显著下降,空间衰减趋势明显[19]。

乡村旅游影响感知专门研究聚焦乡村旅游影响感知的特定面向,结论被用来解答乡村旅游发展的阶段性或地方性问题。姚海琴专门考察了家庭型乡村旅游的增收效果[20]。卢松发现,随着时间推移,社区居民对旅游业的依赖越来越强,对旅游的社会文化和环境效应越来越关注[21]。邓梦麒也发现,相较于经济效应,社会文化效应与环境效应更能主导农户的社区归属感[22]。郭华提出旅游地居民通常从经济、政治、文化和关系等维度来感知自身“被排斥”状况,认为旅游开发中的制度设置为社会排斥提供了空间[23]。综上,从居民感知视角专门考查乡村旅游社会影响的成果还不多。本研究或对解决乡村旅游经济、社会效能释放不充分、不平衡问题提供借鉴。

三、数据来源

什川镇、阿干镇、城关镇及小康营乡“资源好、起步早、业态齐、效益高”,成为兰州市乡村旅游最具代表性的乡镇。课题组于2020年10月1日至15日,对上述乡镇居民进行了较大面积的问卷调查,共发放问卷360份,收回有效问卷345份,有效率95.8%。调查所用问卷包含30个题项,9个题项(“年龄”“性别”“民族”“职业”“受教育程度”“人均年收入”“家庭规模”“家庭阶段”“参与方式”)用于收集当地居民人口学特征及乡村旅游参与方式,“总体态度General Attitude”题项用于采集当地居民对乡村旅游的实际态度(设“完全不支持”“不支持”“一般”“支持”“完全支持”5个选项,分别记“1分”“2分”“3分”“4分”“5分”),“美化当地生活环境”“强化居民文化自信与地方认同”“改善当地居民与政府的关系”等20个题项(指标)构成“乡村旅游社会影响感知量表”(下文简称“量表”,使用Liker 5点量表规制,每个题项设5个选项:“完全不同意”“不同意”“一般”“同意”“完全同意”,分别记:“1分”“2分”“3分”“4分”“5分”),用以捕捉当地居民对乡村旅游社会影响感知状况。

四、数据统计分析结果

(一)样本分布描述性统计

本研究共调查当地居民345名,年龄在23岁至60岁的人数占比超过四分之三;男性、女性分别占45.2%、54.8%,女性比例略高于男性;汉族居民占比95.7%,零星存在回族、藏族、土族及其他少数民族居民;农民、个体工商户、无业、民营企业工作人员人数位列前四,占比依次为45.2%、25.2%、14.5%、9.0%;高中以下学历占75.7%,大专及以上学历只占10.7%;人均年收入处于“2300元-1万元”“1万元-2万元”“2万元-7.5万元”的受访对象分别占40.9%、27.2%、20.3%,居前三位;家庭规模“3-6口”占83.2%;“已婚子女已独立” “已婚子女未成年”合计占比85.8%;“未参与”乡村旅游人数占57.7%。详见表1。

表1 样本描述性统计

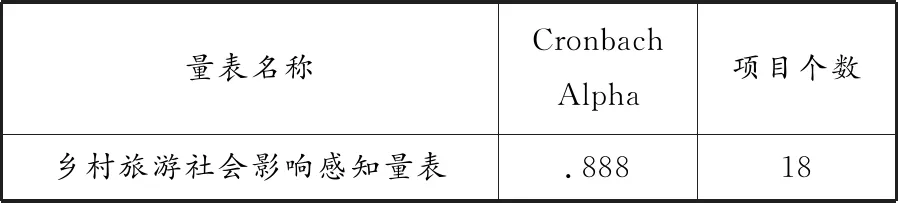

(二)“量表”信度和效度分析

因相关量表缺乏,本研究所用“量表”系课题组开发。“量表”开发受到多名专家、业内人士指导。使用SPSS_22统计软件对“量表”进行信度检验,得到Cronbach Alpha值为0.843,信度良好。

“量表”KMO检验结果为0.853,大于0.7;巴特利特球形度检验显著性为0.000,小于0.05,说明“量表”适合做探索因子分析。探索因子分析采用主成分法,将方差做最大正交旋转处理,提取出3个公因子。两个公因子在指标“乡村旅游使当地居民普遍受益”上载荷均小于0.6,删除该指标;无公因子在指标“乡村旅游增强居民风险抵御能力”上载荷超过0.5,也将该指标删除。对“量表”剩余18个指标再次进行信度和效度检验并保存因子得分,得到Cronbach Alpha值为0.888(见表2),KMO检验结果为0.868,巴特利特球形度检验显著性为0.000,探索因子分析结果可靠。最终提取出的3个公因子累积方差贡献率达到71.479%(见表3),除公因子1在指标F6上的载荷(0.695)小于0.7外,其余公因子在主指标上的载荷均大于0.7(见表4)。

表2 乡村旅游社会影响感知量表信度检验结果

表3 主成分的特征值与贡献率

表4 旋转成分矩阵a

公因子1在“美化当地生活环境”等6个反映“社会环境”的指标上载荷较高,命名为“环境因子Environmental factors”;公因子2在“强化居民文化自信与地方认同”等6个反映“居民成长”的指标上载荷较高,命名为“成长因子Growth factors”;公因子3在“改善当地居民与政府的关系”等6个反映“社会关系”的指标上载荷较高,命名为“关系因子Social factors”(详见表4)。“环境因子Environmental factors”“成长因子Growth factors”“关系因子Social factors”得分分别记作“S_Environmental factors”“S_Growth factors”“S_Social factors”。

(三)乡村旅游社会影响居民感知与态度现状

统计表明,居民对成长因子的感知水平普遍高于环境因子和关系因子,处于“满意”和“非常满意”之间,靠近满意;对关系因子的感知水平最低,处于“一般”和“满意”中间;对环境因子的感知水平处于“一般”和“满意”之间,接近满意;对乡村旅游的总体态度介于“一般”和“支持”之间,距离“完全支持”还有一段距离。详见表5。

表5 乡村旅游社会影响居民感知与态度现状

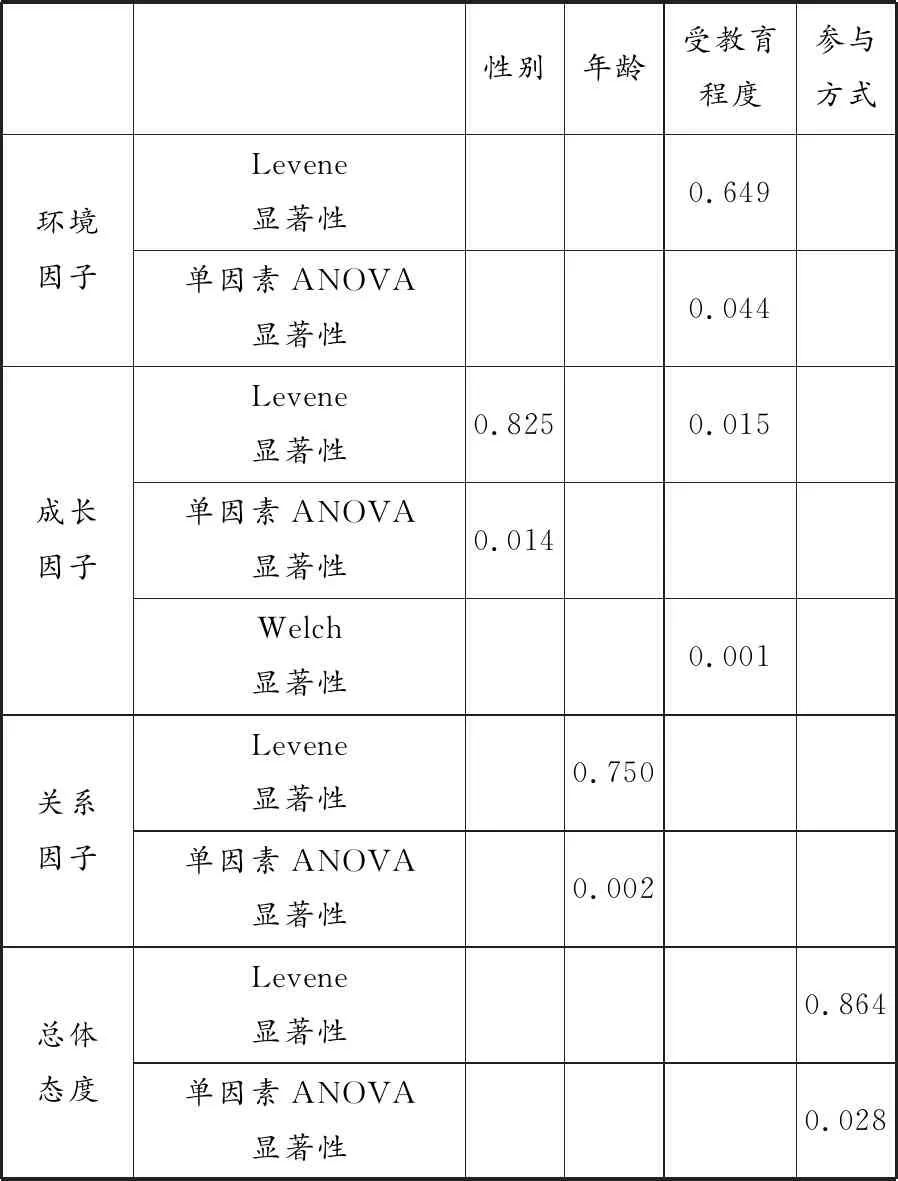

(四)人口学变量及参与方式差异比较

运用独立样本T检验、单因素方差分析等方法对样本人口学特征与环境因子得分、成长因子得分、关系因子得分、总体态度之间的关系进行检验得出:性别对成长因子存在显著影响,对环境因子、关系因子感知及总体态度不存在显著影响;年龄对关系因子感知存在显著影响,对环境因子、成长因子及总体态度均不存在显著影响;民族对环境因子、成长因子感知及总体态度存在显著影响,对关系因子不存在显著影响,因调查对象中汉族占绝大多数,将民族作为控制变量的证据不充分;职业、人均年收入、家庭规模、家庭阶段对环境因子、成长因子、关系因子及总体态度均不存在显著影响;受教育程度对环境因子、成长因子存在显著影响,对关系因子、总体态度不存在显著影响;参与方式对环境因子、成长因子和关系因子不存在显著影响,对总体态度存在显著影响。详见表6。

表6 人口学变量差异比较

(五)环境因子、成长因子、关系因子、总体态度相关性分析

环境因子得分、成长因子得分、关系因子得分、总体态度均为连续数值型变量,且服从正态分布(Kolmogorov-Smirnov检验显著性分别为0.063,0.052,0.085,0.156),符合皮尔森 (Pearson)相关性分析条件。皮尔森 (Pearson)相关性分析显示:环境因子、关系因子与总体态度之间分别存在显著的极强正相关和微弱正相关,相关系数分别为0.919、0.154,成长因子与总体态度之间不存在显著相关性。详见表7。

表7 环境因子、成长因子、关系因子与总体态度相关性分析结果

一般来说,相关系数绝对值在[0.8,1]时,相关性极强;在[0.6-0.8)时,相关性强;在[0.4-0.6)时,相关性中强;在[0.2-0.4)时,相关性弱。

(六)居民总体态度影响因素分析

将环境因子得分、成长因子得分、关系因子得分作为自变量,总体态度作为因变量进行线性回归分析(结果见表8),得到:

表8 总体态度影响因素分析

1.拟合度

调整后R2=0.873>0.3,回归方程拟合度良好,回归方程对样本数据的代表程度较强。

2.Durbin-Watson检验

本研究数据为横截面数据,不存在序列相关性,该判断得到Durbin-Watson检验结果(2.048)支持。

3.多重共线性检验

VIF大于0,远小于5,表明环境因子、成长因子、关系因子之间不存在多重共线性。

4.显著性

F=674.216,P<0.001,回归方程显著,说明环境因子、成长因子、关系因子3个变量中至少有一个对总体态度存在显著影响。

5.线性回归系数

环境因子、成长因子、关系因子显著正向影响居民总体态度(线性回归系数依次为0.801,0.072,0.134;显著性均小于0.05)。

6.线性回归方程

线性回归方程:总体态度=3.505+0.801*环境因子得分+0.072*成长因子得分+0.134*关系因子得分。

(七)乡村旅游社会影响居民态度生成机理

基于以上统计分析结果,构建乡村旅游社会影响居民态度回归模型,如图1。

注: ***表示在0.001级别(双尾)显著;F1-F18为乡村旅游社会影响感知指标;纯数字表示因子载荷;B代表线性回归系数。

五、主要结论与建议

(一)主要结论

1.乡村旅游社会影响居民感知受到环境因子、成长因子和关系因子的影响,三者对居民感知的方差贡献率分别为25.419%、23.790%、22.269%,累积方差贡献率为71.479%。

2.居民对乡村旅游社会影响的总体态度不理想,距离“支持”还有不小距离。低感知指标多集中于关系因子,环境因子中也存在个别低感知指标。

3.环境因子、关系因子与总体态度之间分别存在显著的极强正相关和微弱正相关。

4.环境因子、成长因子、关系因子与总体态度之间存在线性关系,线性回归方程为:总体态度=3.505+0.801*环境因子得分+0.072*成长因子得分+0.134*关系因子得分。

5.性别、年龄、受教育程度、乡村旅游参与方式等对居民社会影响感知及态度存在显著影响。

(二)主要建议

1.营造公平社会环境,强化环境因子感知

改变“农旅分离”的产业格局,强化农业和旅游业的有机联系,弱化当地对旅游业的过分依赖,确保产业格局健康稳定,切实提高当地居民对产业结构优化的感知水平。政府部门应出重拳整治不当竞争、消费者欺诈和违规占地乱象,缓解居民间及居民与游客间的矛盾。建设公安、村民协同配合的社会秩序维护机制,提升居民社会治安感知水平。当地政府要尊重居民平等参与乡村旅游开发、经营、管理、服务的权利,加强引导、确保参与[24],维护社会公平正义,强化居民环境因子感知。

2.改善居民社会关系,提高关系因子感知

当地政府要在土地整理、贷款支持、技能培训、行业组织建设、市场监管、区域规划、激励机制导入等方面倾注精力,广泛收集居民意见,及时答复居民问询,解决居民在旅游经营、管理、服务中遇到的现实问题,改善居民与政府的关系。政府部门、旅游行业组织要引导旅游市场主体正确看待市场竞争,扭转因恶性竞争导致的邻里关系疏离局面。政府部门要积极推动通讯、网络服务覆盖、升级,开展现代营销、公关系列培训,利用线上、线下两个资源,不断拓宽居民社交网络。加快导入激励机制,挖掘“能人”,推广“样板”,激发乡村旅游参与积极性,满足居民地位和声望需要。积极选纳居民代表参与旅游宣传推介,依托当地资源优势举办专业研讨、主题论坛、赛事节会等,密切居民与外界的联系。

3.面向不同居民群体,制定差异化感知、态度提升策略

高中及以下学历居民对成长因子的感知显著低于大专、本科及以上学历居民。为此,加大思想教育和技能培训力度,提高居民认知水平、文明程度和道德修养,强化文化自信与地方认同,确保占当地人口近九成的高中及以下学历居民平等参与乡村旅游发展进程对改善居民感知与态度具有一定意义。18-22岁居民对关系因子感知水平显著低于23-44岁及45-60岁居民。面向年轻居民开展乡村旅游专题培训,选拔优秀代表参与进修、锻炼,满足其社交需要,有助于提高年轻居民的感知与态度水平。受雇于当地旅游企业的居民对乡村旅游的总体态度显著低于其他参与方式。加快旅游企业薪酬制度改革、实现按劳动分配与按要素分配相结合、确保持续稳定增收,是改变受雇居民总体态度的重要途径。