基于认知干预的英语教师教学事件信息提取能力的实验研究

■骆北刚,李成洁

(石河子大学外国语学院;新疆 石河子 832000)

认知心理学研究表明,人类的认知过程始于模式识别,即人(认识主体)通过感觉系统与环境的互动获得信息的过程[1]。在课堂教学中,教师作为认识和行动主体,“对未来行动的决策基于他对教学已有行动或者教学事件以及对教学环境的理解。”对课堂教学事件的认知过程本质上也是信息加工过程,始于对教学事件的模式识别。从功能上看,教师对教学事件的信息提取能力成为教师进行课堂教学决策的认知基础。

鉴于此,提高教师对课堂教学事件的信息提取能力,无疑成为教师教育或教师培训所必须关注的问题。从教师教育和培训的实践来看,目前教师教育界还在不断进行着有关课程资源开发、课程教学实施以及课程评价等方面的研究。本文则从微观的教师教育教学策略入手,以行动研究法探索并论证基于关键信息提示的认知干预法对教师教学事件信息提取能力的影响,旨在为教师教育或培训的实践探索一条有效的教师专业认知能力发展的干预模式。

一、相关理据

(一)认知心理学中的信息加工

认知心理学把人的认知系统看成一个信息加工的系统,并用计算机系统与其进行类比(analogy),确定了信息加工系统由信息输入、信息存储、信息加工和信息输出等过程组成。根据信息加工心理模型,认知主体首先通过感觉器官将刺激模式的信息进行感觉登记,在人的大脑中形成外部信息代码(code)。随后,认识主体借助注意,从已登记的信息中选择信息,这个过程是信息选择和信息舍弃的过程。接着,大脑将对被选择的信息进行处理,这种处理是层次性的,信息会通过两种途径进行,即感觉分析和知觉分析,前者能分辨刺激模式的内在关系,并对其进行命名,这是信息加工的重要阶段。最后,经过知觉分析的信息被重新整合、储存于长时记忆中,须经过提取才能输出[3]。

(二)认知心理学中的信息提取

认知心理学研究表明,模式识别是人类认知活动的起点[1]。没有对刺激模式的区别,就没有对信息的储存和进一步的处理。模式(pattern)是一组刺激或刺激特征,它们按照一定关系构成有结构的整体。如一篇文章(discourse)就是一个刺激模式。模式是外在世界信息输入的特定形式。模式识别(pattern recognition)是指对刺激模式的觉察(detection)、分辨(discrimination)和确认(identification),是人对外在刺激的信息提取过程。(Robert,A.W&Frank,C.K,1999;629)

在人的认知过程中,对模式识别过程产生影响的主要因素包括情境因素、知识表征因素和非认知因素。情境因素是与刺激模式相关的各种刺激物。知识表征因素即认知主体已有的知识和经验。非认知因素表现为认知主体的需要、动机、价值与态度等心理过程因素。

二、研究部分

(一)研究问题

采用行动研究法和单组实验研究模式,研究基于关键信息提示的认知干预法对职前英语教师教学事件信息提取能力的影响力,即该认知干预是否对教师的信息提取能力有显著的作用。

(二)研究对象

研究对象为新疆某大学外国语学院的71名英语教育专业的本科生,其中男生9人,女生62人,平均年龄为21.32岁。71名被试于2007年9月入学,于2009—2010年第一学期学习了英语教育专业课程《外语教学论》,2009—2010年第二学期学习了英语教育专业课程《英语教学法教程》,2010—2011年第一学期的9月到11月进行了为期2个月的教育实习。

(三)研究设计

研究采用单组实验模式进行,实验前测和后测均是要求学生阅读教学故事并进行教学观念的分析,教学观念的分析过程主要包括教学行为描述过程、教学意图确认过程和教学观念分析过程。教学行为描述要求通过阅读教学故事,发现教师的教学行为,包括如何引导学生开展学习活动,如何组织学生,如何呈现知识,如何监控学生行为,如何评价学生学习表现,如何设计作业,等等;教学意图确认要求判断出教师教学行为的直接目标或者隐含目标;教学观念分析要求以教师教学行为为依据,分析教师的语言观、教学观等观念信息。教学行为信息的发现和标注是本研究的核心环节。实验的因素变量(自变量)是基于关键信息提示的认知干预法。

实验研究总体设计模式为:G:O1-X-O2

其中的实验干预变量X为研究者使用的“基于关键信息提示的认知干预法”,在实验中作为实验组(G)的实验自变量,O1和O2为实验前测和实验后测,O2为因变量。

实验共实行了三周,每周四课时,共12课时,共计12课时×50分钟/课时=600分钟,其间,“基于关键信息提示的认知干预法”共实施了6次,并练习了6次。研究者是该实验的主要实施者,承担指导、记录、数据收集、数据统计和分析工作。

(四)基于关键信息的认知干预法的具体操作举例

基于关键信息提示的认知干预法在教学实施中一般经历六个步骤,具体环节包括:第一步,呈现教学故事(纸质材料);第二步,共同讨论教学故事;第三步:展示讨论问题,问题一般包括两个:1)请对该教师的课堂教学做出你的评价;2)请列举出你对该教师课堂教学评价的证据(信息从文中找);第四步,完成任务;第五步,检查并对被试进行认知提示。该阶段主要是教师通过与学生对话,提示学生如何有效地发现信息以及发现何种信息:第六步,学生修正作业。具体对话见下例。

学生A:我认为该教师课堂教学是成功的,是一节有效的教学。

教师:从文中看,该教师进行的是哪种类型的课堂教学呢?是听力、阅读、语法、词汇还是综合教学呢?(认知提示:提示课堂教学类型)

学生A:从第二、三、四段可以看出是词汇项目复习课。

教师:很好。

学生A:该教师课堂教学很成功,主要表现在:第一,课堂教学组织有效,如P2、P3等;第二,学生积极参与,整节课学生参与率很高。

教师:你说对了,该教师课堂教学的组织相当有效。你们是否发现了导致这种有效组织,甚至学生积极参与的原因是什么?(认知提示:提示分析课堂组织有效的方向)

学生A:是轻松的气氛吧。(P2研究者注)

教师:我们曾说过,课堂教学的有效性与教师的教学材料选择,包括教学内容的选择,学习任务的选择、学习活动的设计、教学问题的设计、学习行为的监控、学生学习结果的检查和评价等都有密切的关系,那么,在本故事中,教学材料的选择是否有效呢?(认知提示:提示分析课堂活动有效性的角度)

学生B:教师学习任务的设置与学生已有知识和兴趣相关,具有意义性。

教师:非常好!教师设计的教学任务具有生活性、意义性。(认知提示:肯定学生对教学材料的评价)

学生A:明白了。该教师教学成功的条件:1)教师教学任务设计与学生生活相关,有意义性;2)教师教学组织相当有效,表现为活动设计具体、细致、有很强的可操作性。

教师:如果能够找出该教师教学成功条件的具体来源就更好了!(认知提示:提示依据教师具体行为来分析课堂教学的有效性是评价教学的重要原则)

(五)研究工具

在实验研究中,研究者使用了7个教学故事,教学故事分别来自新疆兵团2009年参加继续教育的学员。7个教学故事中,最长语篇长度1024个字,最短语篇537字,篇均683.23字。在数据统计中,使用了Excel 2003和SPSS 16.0两种统计软件。

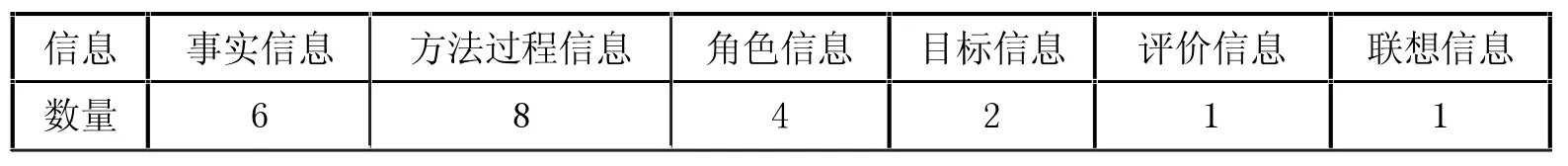

作为职前教师信息提取能力的测试工具,研究者选用了一篇名为《我的语法教学》的教学故事。测试中信息类型根据骆北刚[4]的研究将语篇信息分为事实信息、方法过程信息、角色信息、目标信息、评价信息和联想信息。该故事的信息点分布见附表1。

附表1 教学故事信息分布

(六)数据收集和统计

研究采用实验单组前后测的设计模式进行。在数据收集和统计时,研究者使用了信息频数统计法对被试所标注的信息进行统计。信息收集和统计时的具体步骤包括:1)教师指导学生进行信息标注;2)学生根据问题进行信息标注;3)研究者对信息标注的确认;4)信息频数录入;5)数据的统计。

(七)研究结果和分析

通过数据的统计,研究者获得了实验组进行教学故事信息提取能力前后测验的数据,通过进行配对样本t检验,获得了被试在“基于关键信息提示的认知干预法”实施前后信息提取能力在提取数量上的变化。数据见附表2和图1。

附表2 被试实验前后信息提取数量的对比

图1 被试实验前后信息提取数量对比

由附表2和图1可以看出,被试在“基于关键信息提示的认知干预法”实验前后信息提取数量呈现了显著的变化,除目标信息、联想信息之外,被试前后测信息提取数量差异的显著性水平均小于0.01,达到了0.000。从t值上看,事实信息、评价信息、角色信息在实验前后的差异值都在 -6.000以上,分别为 -6.551,-6.785,-6.881;目标信息、联想信息的差异值为-5.524,-5.103;行为-方法信息数量提取的差异值相对较小,为-4.108,但差异非常显著。依据以上数据可以推断,实验前后被试的信息甄别和提取能力有了显著的变化,这种变化可以证明被试在三周的实验中,从教学事件中提取信息的能力得到发展。由于实验时间较短,而且被试在同期没有其他类似课程的学习经验,所以可以排除其他促进被试认知能力发展的影响因素,所以研究结果可以为实验的因素变量(自变量)“基于关键信息提示的认知干预法”对被试的认知影响提供佐证。

观察差异量数(Std),不难发现,71名被试者在整体上虽呈现出了信息提取能力增强的趋势,但是被试信息提取能力和实验前测相似,即信息提取数量的个体差异也是明显的。实验后,被试在事实信息和角色信息的提取上个体差异小于实验前被试的个体差异,在其他信息的提取数量的个体差异均大于实验前的个体差异。基于这种数据趋势可以推断,实验的干预因素“基于关键信息提示的认知干预法”可能是影响被试信息提取能力的一个因素,而且被试本身的差异可能是影响因素变量(自变量)作用发挥的重要因子。这一点,与认知心理学的研究一致,即个体认知能力除了与刺激物的情境因素相关外,还与个体的知识表征、个体非认知因素密切关联。

三、结语

教学是复杂的认知过程,不是简单的外在行为[2]。教学事件是教师课堂教学活动的信息源,是教师获取事件信息,运用已有经验和已形成能力进行信息甄别、提取和分析的过程,是确定教学问题,进行教学决策的重要媒介,因此,教师课堂教学事件信息的提取能力是教师专业能力的核心内容之一。

研究通过单组前后测的实验设计和实施以及数据的收集和统计的结果发现,“基于关键信息提示的认知干预法”对被试教学事件的信息提取能力有显著的作用。因此,我们可以断定“基于关键信息提示的认知干预法”研究为教师教育和培训提供了重要的启示。第一,教师教学事件信息提取能力是可以通过教学的显性干预而发展的;第二,认知干预法对教师教学事件信息提取能力的发展有积极的影响。除此之外,教师在课堂教学事件的应对能力的发展,认知干预不是唯一的影响因素,同时应当关注教师个体的非认知因素,例如职业情感的维护和发展。