城市生活垃圾分类标准研究

张怡翔 韩嘉祎 张玉珠 吴苗苗 何璇 张春霞

【摘要】 基于认知负荷理论,垃圾分类的难度过大会造成居民认知负荷增加,导致分类的效率下降。为改善此类状况,对现行的四分类标准进行优化,使其更直观易懂,便于居民使用。实验表明优化后的分类标准在一定程度上降低了居民的认知负荷,并且能使人们分类的正确率有效提升。

【关键词】 城市生活垃圾;垃圾分类;分类标准;认知负荷

【DOI编码】 10.3969/j.issn.1674-4977.2021.03.002

Research on Classification Standard of Municipal Solid Waste

ZHANG Yi-xiang,HAN Jia-yi,ZHANG Yu-zhu,WU Miao-miao,

HE Xuan,ZHANG Chun-xia*

(Civil Engineering,Shanghai Normal University,Shanghai 201418,China)

Abstract: Based on the theory of cognitive load,the difficulty of garbage classification will increase the cognitive load of residents,resulting in a decrease in the efficiency of classification. In order to improve this kind of situation,optimize the current four classification standards to make them more intuitive,and convenient for residents to use. The experimental results show that the optimized classification standards can reduce the cognitive load of residents to a certain extent,and can effectively improve the accuracy of people's classification.

Key words: municipal solid waste;garbage classification;classification standard;cognitive load

目前,國内关于垃圾分类的研究多集中于分类工作开展的现状、问题、原因及对策等,包括垃圾分类行为的影响因素[1]、生活垃圾分类管理的制度法规[2]、分类工作对末端处理的影响等方面[3],有不少研究表明,垃圾分类标准对分类工作的具体实施起决定性作用。

垃圾分类标准的设置是生活垃圾管理的基础和难点,同时,分类标准也影响居民分类投放效率[4]、人们的意愿参与程度[5]、末端处理成效等方面的重要因素。若标准过粗,不能很好地起到分类的作用,将会加大后期分拣工作的难度;若标准过细,则导致居民的工作量太大,使其意愿参与度降低,分类工作将难以继续推行。因此在垃圾分类管理过程中,制定科学的分类标准是重中之重。[6]

1 假设与方法

现阶段垃圾分类在我国46个试点城市范围内推行,因其标准缺乏直观性、难以理解,引起居民的认知负荷加重,“如何分类”已成为投放垃圾的难题。若能在不改变分类目的的前提下优化分类标准,减少认知负荷,将会降低居民源头分类的难度,能提高垃圾分类的效率。因此提出研究假设:通过优化垃圾分类标准,可降低居民的认知负荷,提高垃圾分类的效率。

本研究通过问卷调查居民日常垃圾分类情况及对标准的看法,根据人们的习惯和偏好对垃圾分类标准进行优化,并设计对照实验,验证优化后的标准是否能降低居民的认知负荷而提高分类效率。

2 问卷调查

2.1 问卷说明

对46个垃圾分类试点城市的居民发放问卷,最终获得有效问卷393份,问卷回收率87%。调查问卷由三部分组成:人口统计学问题、四分类标准测试题、居民个人分类行为及态度问题。文章根据分层抽样的调查数据,对样本进行描述性统计分析,比较人们日常垃圾分类行为的差异,及对四分类标准的掌握程度和态度。

2.2 结果统计与分析

通过8道垃圾分类测试题,得到样本的平均正确率约为39%,可见人们对分类知识的掌握情况较差。从居民平时分类投放垃圾的难点来看,只有9.5%的样本认为“没有难点”,即其他90.5%的样本认为垃圾分类存在一定困难。其中,“难以辨清垃圾的类别”占比达到72%,说明辨别垃圾的种类给居民日常垃圾投放带来了较多困难。

调查民众日常投放垃圾的情况,有过半的样本选择将废品出售,约30%的样本选择将垃圾全部分类并投放至垃圾箱,由此可见有80%以上的样本能区分废品类的可回收物与其他类别垃圾。垃圾分类测试题中,厨余垃圾和干垃圾两个类别的错误率高达75%,过半样本会将两者混淆。

为调查标准名称的差异是否会给居民带来不同的直观感受,设置以上海和北京为代表的两套垃圾种类的名称,根据人们对两套名称的倾向来看,大部分样本偏向于使用“可回收物、其他垃圾、厨余垃圾、有害垃圾”的称呼,原因可能是“其他垃圾”“厨余垃圾”比“干垃圾”“湿垃圾”更直观,便于人们理解。

3 对照实验

3.1 实验设计

基于上述调查数据,在四分类的基础上对标准进行调整。将现行的四分类标准称为“标准A”,优化后的标准称为“标准B”。首先,保留“标准A”中的“厨余垃圾”和“有害垃圾”两类,因为其特殊的性状和处理方式与其他生活垃圾不同,因此应优先将其分出。“其他垃圾”和“可回收物”中所包含的垃圾种类较多,且两者的分类界限较模糊,居民常将其混淆。我们提出把其中常见且直观的垃圾按材质单列为若干种类,如纸类、塑料类、玻璃陶瓷类,这有利于人们更加迅速地做出较准确的判断,也降低了末端分拣工作的成本。

最终确定“标准B”为厨余垃圾、纸类、塑料类、玻璃陶瓷类、其他垃圾和有害垃圾6类,其中纸类垃圾可以直接回收,但应保持清洁干燥,避免相互污染(由于纸巾和卫生用纸的水溶性太强不可回收,不归于此类);塑料类的垃圾量较大,居民日常接触较多,因其不易分解腐烂,不适合直接填埋,将其列为一类;玻璃陶瓷为易碎品,破碎后易出现尖锐边角,若与其他类垃圾混合投放,将不利于二次分拣。使用“标准B”的流程为:首先判断是否属于厨余垃圾、有害垃圾→根据垃圾的材质判断是否为纸类、塑料类、玻璃陶瓷类→不属于上述几类的归为其他垃圾。

3.2 實验材料

实验的目的是比较居民使用不同分类标准时的认知负荷和分类效率,自变量为垃圾分类标准,因变量为认知负荷和分类效率。认知负荷采用Paas自评量表测量,该表采用9级评分制,要求被试根据自己感受的心理努力和任务难度两方面进行评价,在1~9中选择合适的数字,相应表示两项指标值的大小。该量表的信度较高,内部一致性信度系数α=0.74。[7]分类效率通过测量居民分类的反应时和正确率来计算,反应时即平均投放每个垃圾的耗时,正确率为分类正确的垃圾数目占总垃圾数目的比值。

随机抽取上海某高校新生100名,抽样条件为家乡未实行垃圾分类且未学习过四分类。将其随机分为两组,保持每组性别比例相同。实验组和控制组分别学习“标准A”和“标准B”后进行垃圾分类测试,由操作人员对其效率指标进行测量,测试结束后实验对象需填写认知负荷自评量表。学习材料为格式一致的两套垃圾分类指南海报,分类测试的题目采用60张常见生活垃圾的图片以代替实物。

3.3 结果与讨论

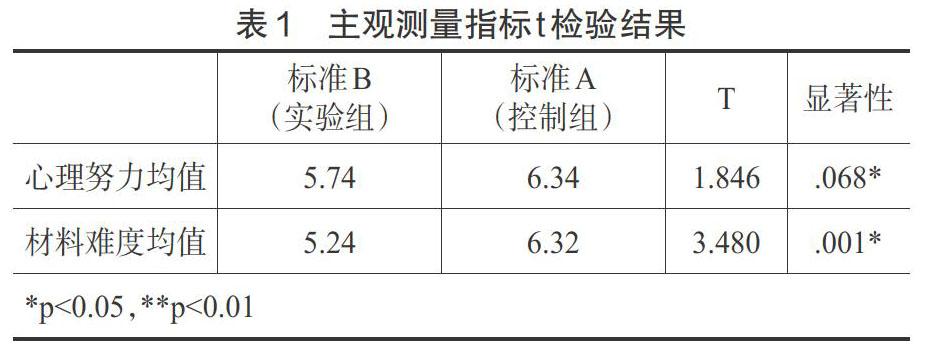

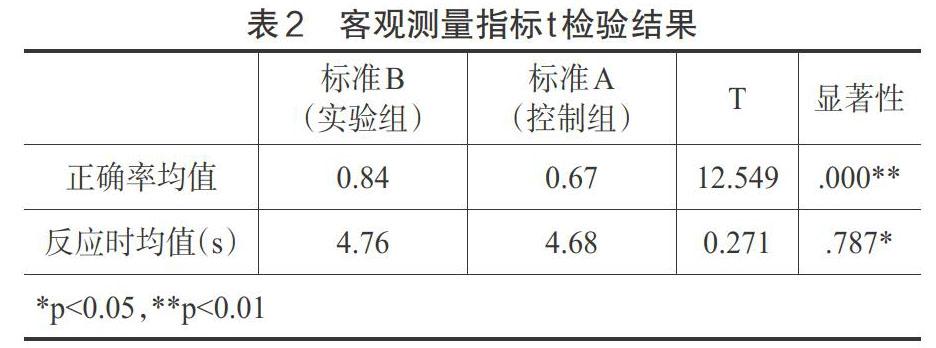

研究采用独立样本t检验,分析使用两种标准对居民主观感受和客观指标的影响,主观感受通过认知量表测得,包括心理努力和材料难度两个指标;客观指标即垃圾分类效率,通过对60个垃圾分类的正确率和平均耗时进行计算。

1)主观测量指标:基于认知负荷理论,若被试评估自己付出的心理努力较多,认为学习的材料难度较大,则证明其产生的认知负荷较高。实验数据表明,从心理努力指标来看,两组实验对象投入的努力程度无显著差异(Sig.=0.068);从材料难度指标来看,控制组评估的材料难度值显著高于实验组(Sig.=0.001),表1说明实验对象主观认为“标准A”的难度大于“标准B”,由此证明“标准B”在一定程度上可以降低总认知负荷。

2)客观测量指标:表2中结果显示实验组与控制组的正确率在0.01的显著性水平下呈现差异,进一步比较均值,“标准B”组的正确率为84%,高于四分类组的正确率67%。将测试的总耗时转化为平均每道题的反应时,得出实验组的反应时均值为4.76秒,高于控制组4.68秒,但差异未达到显著性水平(Sig.=0.787)。实验数据表明,使用两套标准进行垃圾分类的耗时无显著差异,但使用“标准B”能显著提高分类的正确率。说明在耗时几乎相同的情况下,使用优化后的标准能有效提高分类的正确率,总体来说垃圾分类效率显著提升。

4 结论

本研究通过问卷调查和对照实验,了解居民日常分类情况和对分类标准的看法,分析标准对人们认知负荷和分类效率的影响,主要研究结论如下:

1)大部分居民对分类知识的掌握情况较差,分类测试题的平均正确率仅有39%,有72%的样本认为判断垃圾的类别具有一定困难。

2)居民在垃圾分类时,常常会按自己的理解判断垃圾类别。由于现行的四分类标准较为抽象,导致人们难以理解,因此日常垃圾的投放工作困难重重。分类标准的设置应多从使用者的角度考虑,要从源头提升分类的效果,才能降低后期各阶段的总成本。

3)本研究从直观性出发,在四分类的基础上设计出了“标准B”。实验结果表明,该标准能减轻居民分类时的认知负荷,且人们使用“标准B”的分类正确率要显著高于四分类。

【参考文献】

[1] 徐林,凌卯亮,卢昱杰.城市居民垃圾分类的影响因素研究[J].公共管理学报,2017(1):142-153+160.

[2] 孟小燕,王毅,苏利阳,等.我国普遍推行垃圾分类制度面临的问题与对策分析[J].生态经济,2019(5):184-188.

[3] 顾旺.我国城市垃圾分类处理问题研究[D].南京:南京理工大学,2015.

[4] 杜春林,黄涛珍.从政府主导到多元共治:城市生活垃圾分类的治理困境与创新路径[J].行政论坛,2019(4):116-121.

[5] 陈绍军,李如春,马永斌.意愿与行为的悖离:城市居民生活垃圾分类机制研究[J].中国人口·资源与环境,2015(9):168-176.

[6] 范文宇,薛立强.循环经济视角下城市生活垃圾管理“平行双轨制”的建构[J].环境保护,2017(1):42-46.

[7] 孙崇勇.认知负荷的测量及其在多媒体学习中的应用[D].苏州:苏州大学,2012.

【作者简介】

张怡翔(2000-),女,上海师范大学本科生在读。

韩嘉祎(2000-),女,上海师范大学本科生在读。

张玉珠(1999-),女,上海师范大学本科生在读。

吴苗苗(2000-),女,上海师范大学本科生在读。

何璇(2000-),女,上海师范大学本科生在读。

通讯作者:张春霞(1974-),女,讲师,硕士,研究方向为城市可持续性研究。