技艺与等级:物的社会分化机制的人类学研究

布比巴提马·哈力力

(厦门大学,福建 厦门 361005;新疆师范大学,新疆 乌鲁木齐 830046)

一、问题的提出

列维斯特劳斯对艺术的界定颇有意思,在他看来,艺术介于认知与意义、科学与神话之间。艺术家运用自己的手艺做成一个物件,这个物件同时也是知识对象,[1]故艺术家既有了科学家的气质也有了修补匠的特点。但艺术家的创作不只是对某一对象的简单投影或消极模仿,因其是“人制作的”,这种特点促使艺术的创作是一个“真正的实验”[2]和创作。艺术作品具有的人工制作性,使它具有了丰富的生命力和多样的理解力,向人们敞开了许多其他的图景和可能的形式。作者指出艺术作品是结构与事件的结合物,创作过程是一种通过改变数量和大小而转化的“压缩模式”。艺术作品的美感是在一种偶然事件被结合到一种结构时所产生的,这一美感的产生主要与事件、材料和功能三种偶然性相关,而创作过程就是在结构与事件对峙不变的架构内,艺术家或与创作对象模型或与使用的材料,抑或与作品的未来主人进行交流。列维斯特劳斯在论述艺术时,力求突出艺术的人工制作性质,更是认为艺术因手工艺性而像修补匠,从事件达到其结构,又像科学家,这个手工艺品本身就是知识对象。他认为,艺术,尤其是原始艺术,手工性质本身是艺术品中不可分割的一部分,是艺术的一种属性,或者说手工性是原始艺术的内在特性。比如在《野性的思维》里,海达人用来打鱼的杉木棒就是一个集合事件与结构的完美手工艺术作品。这个杉木棒的象征意义(传说中的海兽)和实际功能(渔枪)不可分割地连在一起,它的艺术性表现它的一切方面,同时也固定于它的使用之中,即艺术作品杉木棒,它的艺术性与实用性合二为一。作者强调一切原始艺术在双重层面上都具有实用性特点,首先就是因为很多作品都是技术性的物品,也就是说是人工制品,这是第一要务也是首要特点,其次才是因为那些看起来最脱离实用性的艺术品其实也具有确定的目的。

在原始艺术中,手工性与艺术性浑然一体,实用性的目的和审美性的目的无法泾渭分明,两者是合而为一的。但为什么近代至当今,艺术品与被冠以艺术品的手工艺品其实用性与审美性相区隔,两者甚至截然分离?“手工艺品”和“艺术品”的分化为何愈发明显?艺术品作为一个范畴是与艺术相区别的,艺术品与艺术的社会发生学是不同的,以审美为唯一目的的艺术品的实践又是怎样产生的?这些问题,在今天看来具有探讨的必要性与紧急性,且可以在杰克·古迪对花文化与菜肴文化的探讨中得到一些启示。

英国人类学家、历史学家杰克·古迪(Jack Rankine Goody)是当今较为活跃的知识分子之一,他长期笔耕不辍,成果斐然,出版了将近40本书,其涉猎广泛,视角独特,主题新颖。他在《烹饪、菜肴与阶级》和《花文化》里探讨的主题也许能为我们探讨艺术与手工艺提供独特的视角和可借鉴之意义。他于1982年出版了《烹饪、菜肴与阶级》(Cooking,Cuisine and Class:A Study in Comparative Sociology),时过11年,《花文化》(The Culture of Flowers)一书问世,其关注的主题从字面上看似毫无关系,实则紧密关联,高级菜肴与精致的花文化生成的土壤或基础是作者一直以来的关切和思考。作者在两本书开篇就提出“为什么非洲不像其他地区一样,出现有分化的高级菜肴”[3]“为何撒哈拉以南的非洲土壤没有哺育出花卉文化”[4]这样饶有趣味的问题,通过长时段的时间和空间的纵横捭阖,作者通过对非洲、欧洲、近东、中国和印度等地的对比研究,阐释了真正分化的菜肴和繁荣的花卉文化会出现在一个在文化和政治方面存在分层的社会里,因为菜肴的精致分化和花的审美用途要以经济分层为前提,[5]它们是与形成等级的人物或事物联系在一起,是等级制社会的标志,抑或说具有阶级分层的社会是发展发生高级菜肴与低级菜肴分化、有无花卉文化的基础与土壤。非洲这块大陆不像欧洲和亚洲,并没有经历过产生了巨大影响的青铜时代的变迁,也即城市革命,没有精细耕作的农业,没有分化的手工业,亦无原始工业,故哺育不出精致化的菜肴与繁盛的花文化。以杰克·古迪的视角来分析手工业,对理解技与艺的区隔,匠人与艺术家的区分,美与用的区别,不啻为有益的思考视角。

二、城邦等级中的技艺

“手工艺”(handicraft)与古希腊“ΤεΧνη”一词有关,意为技术、技巧、技艺等。从词源上看,西方文化史上先后出现的概念如技术(technology)、艺术(art)、美术(Useful art)、工艺(Craft)等导源和派生于“手的劳作”,即今天意义上的技、艺、术等在古代希腊都被视为一种技艺 (ΤεΧνη)。作为原生形态,技艺(ΤεΧνη)这个概念在西方历史中源远流长,荷马的《伊利亚德》和《奥德赛》就已提到。

柏拉图是西方探讨“技艺”的早期学者之一,纵观他的文章几乎没有哪一篇离开过“技艺”,在他看来,技艺是人类所具有的对事或物有所改造的、使不存在的东西出现的活动,不独包括工匠的制作活动,甚至延展到医术、航海术、诗歌、绘画等。[6]技艺作为整体,其内涵丰富、范围广阔,但地位总体不高,柏拉图在《理想国》里提到“手工技艺似乎都有点低贱”,认为“手工技艺者的灵魂因从事下贱的技艺和职业而变得残废和畸形,正像他们的身体受到他们技艺和职业的损坏一样。”[7]他认为手工技艺者所从事的是身体性需求劳作,因此他们的灵魂也因职业关系遭到扭曲。柏拉图的学生亚里士多德对手工技艺也充满了偏见,他在论述城邦政制问题时,一方面承认手工技艺是城邦赖以生存的条件,但同时他又视之为贱业,“种种劳作都无可称尚”。[8]亚里士多德反对把工匠列为城邦的公民,也强烈反对把手工技艺列为学生的必修科目,他认为手工技艺会“影响一个自由人的身体、灵魂或心理,使之降格而不复适合于善德的操修者”,认为其“卑劣”。[9]

古希腊作为城邦国家,贵族、平民和奴隶间的等级相当森严,公元前8世纪的提修斯改革,公元前6世纪的梭伦改革,都在不同程度上规定社会各层的等级,反过来亦可说这些改革本身就反映了当时希腊城邦社会阶层的分化与等级的固定。由于奴隶制生产方式的不断发展,在当时的希腊自由城邦中,家庭手工业也日益兴盛,但随之带来的却是手工艺人的地位不断下降。在手工作坊中,具有特殊技艺的自由民和奴隶一道手工劳作且他们的报酬相同,以至于这些自由民也被视为低贱。公元前350年以后,希腊的政治制度传播到意大利,众多有技艺的手工艺人——即使在当时已不是奴隶——在罗马人的眼中依然被打上奴隶的标记,在罗马也普遍滋长了一种对手工艺人的歧视与敌视。[10]由是,古希腊以降在西方就出现了将手工艺人视为低贱者的社会评价和风气。手工业伴随人类的产生而产生,从古至今伴随着处于特定地域具有特定生活习俗和特定生产方式的特定族群,历史最为悠久,为什么在城邦时代对手工劳动的社会身份有此偏见?究其原因在于古希腊人认为“由于人的身体需求而成为必需的劳动都是奴性的,劳动就意味着被必然性所奴役,自由人和完整意义上的公民应该完全投身于政治,做有公共效用的职业”。[11]说到底是社会化分工和阶级等级和分层使古希腊人认为作为城邦的公民,要用所有的闲暇时间尽最大的努力服务于公共领域,完全投身于城邦的治理与国家的维护,而为满足人自身需求劳作是没有闲暇时间操修善德的,身体也因终日劳作而不得休息,故从事手工劳作者被视为是低贱。古希腊人尝试将劳动排除出人类生活,而不是利用廉价劳动力创造利润的最大化。[12]

“自由技艺”与“奴性技艺”的差别,我们知道不在于“智力”的差别,而是手工劳作已牢牢地和社会底层阶级相关联,与产业分工和等级观念相共谋,用社会化分工来服务政治及其相关的阶级。古希腊和罗马确立的这种社会分层价值观和等级观成为后人区隔“脑”和“体”活动的滥觞,如近代古典哲学的集大成者康德,在区分艺术与手工艺时,认为艺术是自由自主的,是一种天才的创作行为,而手工艺是不自由的,是模仿的机械行为。藉此,艺术被称为“自由的”,手工艺的技艺被称为“雇佣的”。[13]自此,艺术与手工业彻底分离,曾经在古希腊所有手工劳作都被称为“技艺”,而如今“技”和“艺”分家,高雅和自由成了艺术的代名词,而手工艺只能是被动的模仿。

古希腊城邦这种两元对峙的“脑”和“体”、“自由技艺”与“奴性技艺”的分野和区分也催发了“艺术”的“美”与“用”的分化。从广义上讲,具有实用性或观赏性的智力创造都可叫艺术(art),但事实上,目前的“艺术”概念仅仅局限于指称美术(Fine Arts),将实用艺术(Useful Arts)排斥在外。[14]雷蒙德·威廉姆斯的《关键词》“艺术”条目更直接地将“有用的”与“审美的”区隔开来;前者指“工艺”,后者则指“艺术”。[15]这样实用性与审美性两种性质被活生生区分,这具有很强的误导性,容易让人以为功能性突出的有用品不美,而美的艺术品则无关乎功能,两者不兼容甚至相对立。这样的评断与认定与事实本身本不符,但它却是西方“美”与“用”、“工艺”与“艺术”等两元对立的现照。

这种区隔的传统背景和工业化所带来的大量复制品和廉价品使得手工艺的生存环境不断恶化,在这种背景下,各种以拯救和保护手工制作的运动应运而生,最著名的是艺术和手工艺运动(Art and Craft Movement)。19世纪始发的此运动,其主体是当时的知识分子和精英阶层,他们认为产品因手工性而与人性相通有温度,于是,他们以学习传统手工技艺、大量记录口述民俗为己任。这个运动影响深远,欧洲和北美有5000多名成员参与。[16]但今天看来这个运动有其致命缺陷,即它对城市的敌对。当时重要的手工艺家和运动带头人迁移到乡村,以便在乡村宁静的氛围中完成自己的使命。这样一来,手工艺便与日渐式微的乡村生活联系在一起。手工艺的热心拥戴者们满足于手工艺的保存和收藏,他们与周围的工业化社会格格不入,又无力为手工艺在现代化城市化中谋取一席容身之地。[17]这矛盾背后折射的是,在市场经济如此发达的今天,机械产品以其标准化和价格低廉化满足了社会广大人民群众的日常需求,机械产品已和社会这一等级的消费群体紧密关联,又因工业化和现代化已是不可扭转之局势,机械产品成为消费主流,不断压低手工艺品的地位和缩小手工艺品的生存空间显而易见。

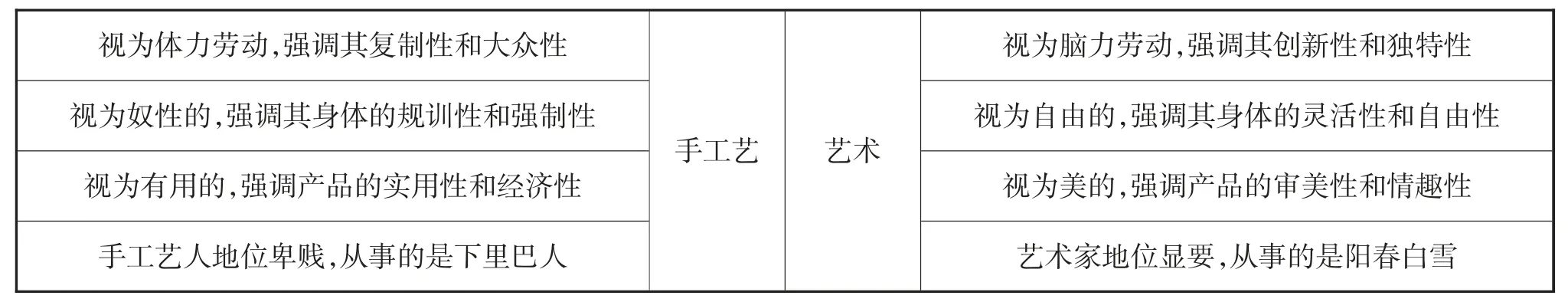

表1 手工艺和艺术的二元对立参量

三、封建集权中的艺术

在我国,“手工技艺”有其清晰的概念阐述和分类。随着人们对自然界的深入了解,大自然中的“竹、木、柳、藤、草、棉、革、漆、土、玉、石、陶、瓷、金、银、铜、铁、锡等先后成为生产的原料,人们也创造了与这些材质相适应的雕、镂、刻、削、染、编、结、绞、缝、绘、髹、铸、琢、磨等丰富的有着系统规范的工艺。”[18]这些原料及相对应的工艺技术不仅在当时满足了人们各方面的需求,也是各个历史阶段人们改造自然、顺应自然、与自然和谐相处的见证,是民间智慧的物化反映。

“手”自不必说,先祖们用手来感知世界,用手制作工具来改造他们所处的环境和生态,由此造就了人类源远流长的文明和丰富多彩的文化,手造物与人性相通,具有人的温度,也体现着造物主的智慧与独特的个性特点。“工”在甲骨文中为,上面是,下面是一个,字形像多用途器具,可用来量、画、撬、锤、劈、削等,其本义就是工具。“艺”(藝)的本义和现在所理解的大相径庭,本义为种植,埶和藝在古代是通用的。“埶”在甲骨文中为,是(丮,双手执握)和(木,幼苗)的组合,表示人双手执苗种植。金文、篆文字体多有改变,但基本没有改变其农业种植本义。从这三个字的言说可以得知,手工艺其本义就是人用双手执握工具进行种植。

纵观全世界古代文明,政治、宗教与艺术是密切相关的,“但只有在中国三代的文明中这三者的结合是透过了青铜器与动物纹样美术的力量的”[19],故以中国古代文明作为切入口来理解艺术、技艺、器物等是十分必要的。中国古代文明有一个重要的观念,即世界是分等级的,分别为天地人神等,天与地、人与神之间是通过巫觋沟通,“及少皞之衰也,九黎乱德,民神杂糅……颛顼受之,乃命南正重司天以属神,命火正黎司地以属民,使复旧常,无相侵渎,是谓绝天地通”,从《国语·楚语》里的绝天地之通的古代神话可以看出,在九黎乱德以后,人毋需中介可以直接和神沟通,和天交通,随着社会的发展,到了颛顼,巫术便和政治结合,沟通天地的手段和工具被巫觋与巫觋为之服务的王帝所独占和控制。天是神灵和祖先呆的地方,也是知识的汇聚之处,能与天沟通便能获取人类所需的知识,也便获得统治的权力,也就是说中国古代文明权力的集中化过程是通过对艺术的垄断达成的。神民两者之间的交通要仰仗巫觋,而巫觋要靠祭祀,祭祀上沟通天地的重要工具便是器物与器物上的动物纹样。所以在中国的青铜时代,青铜的主要用途不是制作生产工具以提高农业生产,而是制作与政治权力相关的器物。[20]“国之大事,在祀与戎。”[21]中国古代青铜的使用就是围绕祭祀与战争而展开。作为通天工具之一的艺术在政治权力之获得与巩固上所起的作用,是可以与战车、戈戟、刑法等等统治工具相比的。[22]所以,王权的政治权力来自对中国古代艺术的独占,在改朝换代之际,不但有政治权力的转移,而且有中国古代艺术品精华的转移。[23]

青铜器是夏商周三代政治斗争的中心,对三代王室而言,青铜器作为宫廷中的奢侈品或点缀品是其次,首要的是它是政治权力斗争的必要手段。[24]青铜象征着政治权力,因为青铜只和贵族阶级相关联,普通平民是没有机会用到如此昂贵的礼器,它是那些只有控制大规模技术与政治机构的统治阶级才能获得的物品。青铜象征着阶级等级,青铜器在政治与宗教活动中的运用,是与贵族阶级的等级相关联的,其数量和种类要依照这些人在贵族统治中的地位而有所区别,青铜器是一个形成和维持政治分层和等级的必要工具,就像张光直先生指出的中国文明的最初集聚是通过政治手段而不像西方式的通过技术突破来实现的[25],青铜礼器自身就是财富,对财富的追求也就是对青铜器的追求。青铜象征着仪式,统治阶级通过青铜器举行盛大的仪式,以此与祖先和神灵沟通,以顺应天意为借口巩固和维持其统治及其利益从而独占政治权力。

在古代,城邑和巫术都是统治阶级用政治权力保障其统治的工具和手段,故从事城邑建设的工匠和从事巫术活动的人备受尊重。国家建设中工匠的贡献巨大。《周礼·天官冢宰第一》开言就是“惟王建国,辩方正位”,而到了《周礼·考工记》则是“惟匠建国”。在这里,“王”与“匠”被置换,突出了工匠在建国过程中的巨大作用,建筑匠人成为了“建国”的功勋。又如《周礼·考工记》曰:“知者创物,巧者述之、守之,世谓之工。百工之事,皆圣人之作也。铄金以为刃,凝土以为器,作车以行陆,作周以形水,此皆圣人之作也。”[26]从事手工为“工”者,“巧饰也。象人有规矩也。与巫同义”,[27]可见,手工技艺者在当时是人中翘楚,被比作圣人或通天的巫师,有很高的社会地位。但作为群体的手工艺人并非如此,他们在社会生活中的地位并非真的很高。在周代,掌握技艺的工匠被称为“百工”,受冬官司空掌管。“冬官司空”,在清人方苞《考工记析疑》中解释为:“冬官名司空者,四时之有冬,积于空虚不用之地而度居民,立城邑,治沟洫川梁,于农事既毕为宜。司空者,盖主于空虚不用之时,而使民有兴事任力之实用也”。[28]可知在以农业为本的中国传统社会里,手工业只是农业的有益补充,是人们在空闲时间里才从事的活动,掌握技艺之人地位偏下也实属自然。我们知道在历史的演化和进程中,对于手工艺从业者而言,国家的控制力量始终存在。直到清顺治二年(1645年)五月十九日诏令:“各省俱除匠籍为民。”由是,延续了两千多年的“工商食官”制度才宣告退出历史舞台,工匠的人身自由才获得制度保障。[29]

在现代之中国,以实用性为目的的“手工”和以审美性为目的的“艺术”的分化更加明显,人们认为“艺术”有极高的审美性,具有高雅性质,而“手工性”却在社会价值评判体系中日渐式微。手工艺品本身的分化趋势也随之加大,一部分手工艺品以原创性、精致性走入艺术品行列,成为高端的艺术产品,价格昂贵,曲高和寡,成为拍卖市场、收藏市场的宠儿,而更多的手工艺品被工业品所取代,在低端市场以廉价和批量化生产成为旅游纪念品和家庭用品。

四、结 论

在传统社会里,手工艺是为全民提供生活用品的主要方式,而经过工业化历程的当今社会,手工制品的消费空间被工业产品挤压得越来越小,如今已退守到标榜个性化和符号化的非必需品生产领域。而这一趋势激起了有识之士的反感,也让普通民众起而反抗。于是无论是在西方还是中国,保护和传承手工技艺的呼声越来越大。在中国,近年来党和国家提出振兴传统工艺,甚至将其上升到了国家战略地位,政府主导项目、非遗申请与实施、学者探讨、艺术家自觉、民众参与,手工技艺已不再单纯追求技巧与物象,而开始转向在作品中传达与阐释自己的观念思想和情感体验。手工艺与纯碎艺术的关系在大工业化时代又再次引起人们的审视与反思。

艺术与艺术品的社会发生学是不同的,艺术的实践是如何发生,这个源头我们无法溯源,但艺术品的出现和以审美为唯一目的的实践的出现是与物的社会分化机制和社会等级有关系。无论是理解原始艺术还是西方和中国历史性政治话语共谋下不断被区隔的审美性和实用性实践活动,其背后主宰的是始终是人的关系和人的因素。“物”背后的人与人的关系,人与人形成的等级,才是解析手工艺品与艺术品的根本,无论这个“物”是花卉、菜肴还是手工艺品。列维斯特劳斯笔下的海达人的打渔棒,其等级不明显的部落社会是产生手工艺品功能性、审美性、仪式性和艺术性为一体的土壤。在西方等级化的城邦文化下,直至受城邦文化哺育的西方近代文化,艺术品是与形成等级的人物或事物联系在一起,等级制社会是这区隔性对待的深层原因。在中国的青铜时代直至近代,手工艺品是形成和维持等级分层的必要工具和重要手段,统治阶级通过控制手工艺品来控制处于社会等级中的人们。“甚至布尔迪厄笔下的20世纪的法国,极具个性化的文学与艺术,如饮食习惯、音乐欣赏偏好、艺术品鉴赏等,都展现出阶级等级特征。他认为,艺术品消费的形成很大程度上受到各个阶级长久以来所形成的惯习的影响,每个群体都有自身独特的习性,带着不同的阶级惯习,统治阶级与劳动阶级之间有了区隔,这也导致了奢侈之物与必需品之间形成了对立。 ”[30]

而如今,现代社会的去等级化和社会等级差别的缩小给手工艺的审美带来了新的契机,对布尔迪厄的论述也有了新的思考角度。无论是手工艺,还是艺术品,在当今社会中两者在某种程度上获得了平等性的地位,去等级化和平等性的地位的获得,使得在今天手工艺不再标榜等级,不再是阶级之物,更不再是阶级惯习或品味,而是每个个体的个性化表达与展示。在艺术、手工艺和工业产品并存的今天,手工艺和艺术重新结合,两者之间的边界日益消弭和融合,共同抵抗机械时代的大量复制品和快速生产的廉价品,在机器化大生产中为艺术与手工艺赢得一片能表达个性、展现生命温度的天地。在非遗如火如荼的今天,手工艺人受到社会各界的重视。社会的分层并不是以控制手工艺品与艺术品达成的,于是手工艺的审美价值与实用价值相互剥离,突出审美价值的手工艺品走向艺术品,最终在机器大生产以工业产品为主导的生态链上,艺术品与非艺术品的分化不断缩小,手工艺与艺术合二为一,最终统一于现代人的个体性中。