钦使巡边与明嘉隆万时期的河西走廊经略

郭海东

(西北师范大学,甘肃 兰州 730070)

巡边钦使是明朝设立于九边负责巡察、阅视边防军政事务的钦差官员的统称,其主要职责是纠察腐败、考核边臣和巡视边务,即对贪腐官员的纠察,对边镇文武官员的考核,对军事防御保障工程的督察,以及涉及边区安全稳定等事务的经略。近年来,学界对于明代西北边防的关注,促使这一研究领域佳作频出。对于明代河西走廊区域边防的研究,主要集中在军事防御、朝贡使臣、民族政策、财政政策等方面①。以巡视监察为视角的研究②,注重于对制度的梳理,但缺乏对特定区域巡视监察运行情况的探讨。笔者通过对万历《肃镇华夷志》所记录奉敕巡边的钦使选任及职责探究,来分析明中后期钦使巡边对于明朝经略河西走廊发挥的作用。不当之处,敬祈专家指正。

一、巡边钦使的派遣与构成

河西走廊地理位置特殊,是历代中央王朝稳固西北边疆的重要控制区。明代河西走廊区域属于陕西行都司的管辖范围,乃西北重要军事通道。洪武五年(1372年),冯胜下河西以嘉峪关为界“自庄浪岐而南三百余里为西宁卫,古曰湟中。自凉州岐而北二百余里为镇番卫,古曰姑藏。此河西地形之大略也。”[1]顾炎武曾强调,“甘肃一线之路,孤悬河外几二千里,西控西域,南隔羌戎,北遮胡虏,经制颇难”[2],因而加强对该地域的管控与巡察,对于稳定西北局势至关重要。自明中期以来,为了对蒙古诸部进出青海形成阻隔,明朝修筑了从兰州以西直至嘉峪关的边墙,这一防御工事横跨河西走廊。庞大的边墙防御系统,从兴建到维护都需要进行监督,以免因监管不利导致腐败滋生,危及边防安全。有鉴于此,明廷通过派遣巡边钦使加强对边墙防御体系的巡视监察,以确保其发挥控西域,隔羌戎,遮胡虏的作用。

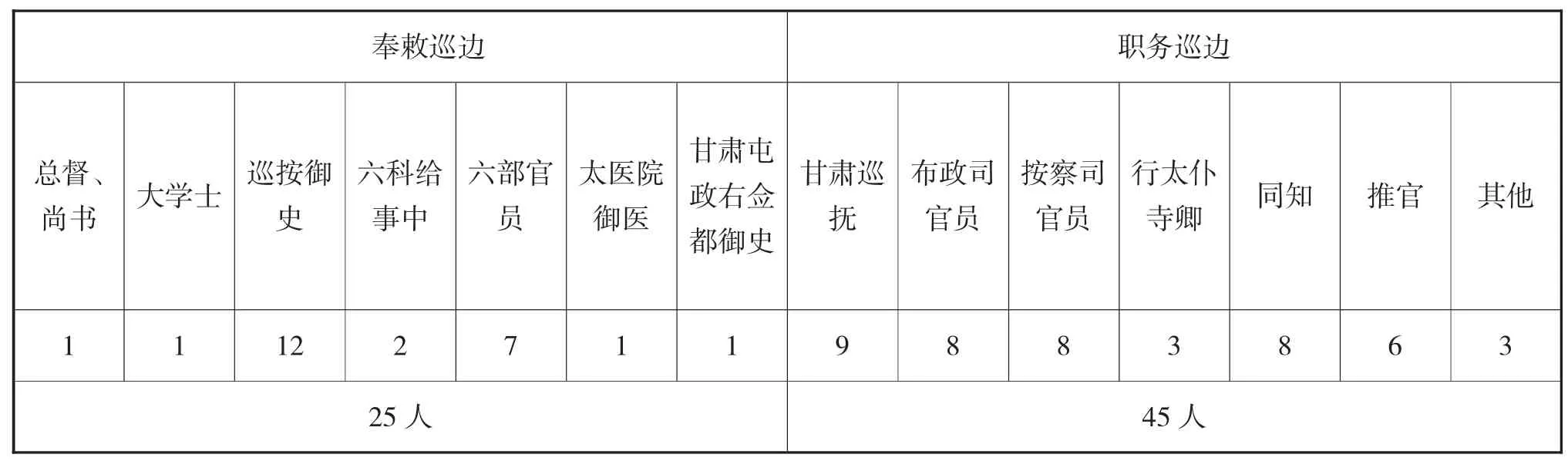

明代嘉隆万时期《肃镇华夷志》巡边钦使统计表(单位:人)

(一)巡边钦使的派遣

派遣钦差巡视边防,对于明朝确保西北边防稳定具有重要的意义。明太祖立国后,为了加强对全国管辖区的监督,设立了十三道监察御史以行其职。监察御史被外派巡察时称为巡按,随着巡察职能的细化,逐渐形成了巡关、茶马、屯田等专差巡视。巡视边防御史的派遣,据《明史·职官志》所载“宣大一人,辽东一人,甘肃一人。”[3]需要注意的是,随着边防军镇体制的完善,明廷才开始逐渐将宣大、辽东、甘肃三个区域进行巡按御史的单独派遣。以往所言御史巡按“师行则监军纪功,各以其事专监察”[4],只是巡按御史军政巡察的一方面,并不能涵盖所有巡察事项。九边防区巡按御史的职责更偏向于对边政事务的督察,这也正是明朝着力突出其监察边防军政事务的职责。

明仁宗就曾敕谕兵部尚书李庆,“国家虽无事,边境不可一日不备,缘边诸卫常须核实部伍,申饬号令,庶几守备坚固,寇至无虑,比闻边将多玩弃法度,军伍之间名存实亡,须遣御史巡历核视。”[5]值得注意的是,从明弘治时期开始明廷在派遣巡抚与巡按御史对北部边防进行常规监察之外,还派遣大学士、六部侍郎、六科给事中、大理寺少卿等钦差对边防区域进行专项巡视。弘治时期,因沿边墩墙多处倾圮,边防警情频传。明孝宗敕谕“每三年仍特遣大臣阅视③,以行劝愆”,于是制定了派遣钦使三年一阅视的巡边之制。孝宗认为“边备事重,正宜以时修葺,其如所奏。令各边守臣整理,仍三年一遣大臣阅视,不得虚应故事。”[6]因而,三年一次的巡边阅视是对常规巡按御史巡视边防制度的强化,着重突出了巡边钦使在处理边防事务中的监察效能。

(二)巡边钦使的人员构成

关于河西走廊巡边钦使的组成情况,笔者选用明代肃州兵备副使李应魁的《肃镇华夷志》(以下简称《华夷志》)所记载的巡边阅视官员,作为本文考察对象。《华夷志·奉使》中记录了嘉隆万三朝巡边阅视肃州的中央和地方各级官员,这为理清河西走廊巡边钦使的情况,提供文献佐证。现将其中“奉使”情况统计如下:

在《华夷志》中所记70位“奉使”中,奉敕出巡的钦差25位,包括总督1人,大学士1人,巡抚1人,巡按御史12人,六科给事中2人,六部官员7人,太医院御医1人。从表中可以看出,“奉使”中的官员可以分为奉敕巡边和职务巡边两类,其中奉敕巡边的使臣是以钦差身份巡视边疆,这部分官员中科道和六部官员较多。笔者认为巡边钦使,首先必须是以钦差的身份奉命巡视边关,其次巡边钦使与巡视辖区无利益联系,监察官长期任职一方的话的其监察效果势必会受影响。鉴于以上两点考虑,本文对巡边钦使的探讨主要围绕巡按御史、阅视大臣、六科给事中流动性强的监察官展开。

1.奉敕巡边

奉敕出巡的钦差大臣须由皇帝颁发敕谕,其中巡按御史则由皇帝钦点,都察院颁发勘合。从明代监察制度的运行来看,御史巡按地方是一项逐年派遣的常态化工作。而在《华夷志·奉使》中记载了内阁大学士、兵部侍郎、兵科给事中、大理寺少卿等奉敕巡边,则属于常规监察体系之外的边防巡视。笔者之所以将其归入监察体系,是因为所派遣的钦差均列衔副都御史或佥都御史,其职能的发挥是源于都察院赋予的监察效力。嘉靖十八年(1539年),明世宗任命翟銮“充行边使,拊巡九边,暂改兵部尚书兼都察院右都御史事完如旧。”[7]关于大学士改兵部尚书巡边的规定,“兵部旧设两尚书,一掌部事,一提督团营。今以都御史兼团营分宪台之重,宜更推一尚书,尚书专督之,有事则奉命行边,无事则三年一往经略边务。”[8]以上史料说明,翟銮以行边使的身份巡视九边时必须兼任都察院宪职。

明代大学士巡边事例并不多见,以六部侍郎、六科给事中等巡边的事例,同样可以为分析巡边钦使提供例证。《华夷志》中记载,王遴“以兵部左侍郎,隆庆六年奉阅兵”,张鸣鹤“以兵部主事,万历丙子奉 阅边”,戴光启“以兵科都给事中,万历七年奉 巡边”,侯执蒲“以巡按御史,万历己酉奉勅巡边”。[9]以上四人对边防的巡察阅视,是区别于常规的边防视察。因为,弘治时期实行的遣大臣三年一次阅视边关的政策时断时续,嘉靖时期又有所变化,直到高拱主政内阁后才开始规范地实施。就在隆庆六年(1572年),明廷遣“侍郎王遴、吴百朋、汪道昆分阅边防。”[10]王遴巡阅延、宁、甘、固、四镇,吴百朋巡阅宣大,汪道昆巡阅蓟辽保三镇,奉圣旨“王遴着以原职,吴百朋、汪道昆俱兼都察院右佥都御史,各阅视边,写敕与他。”[11]从这道敕谕中可知,隆庆时期巡边阅视大臣是有专敕的。万历四年(1576年),“以兵部左侍郎吴道直兼右佥都御史,阅视延、宁、甘、固,武库司主事张鸣鹤佐之。”[12]此条也恰好应证了《华夷志》中张鸣鹤巡边至嘉峪关的记载。万历七年(1579年),“遣刑科左给事中戴光启往延、宁、甘、固,工科右给事中王致祥往蓟、辽、保定,刑科给事中姚学闵往宣大山西,给关防三颗。”[13]从万历七年起,巡边的钦使开始领用关防,并一直持续到崇祯十年。此期间巡边钦使的构成情况也处于变化过程中,即由弘治时期差遣专任大臣,继而在嘉靖时期专用巡按御史,再到隆万时期逐渐发展为侍郎、郎中、给事中等京官的大量派遣,最终在万历后期巡边阅视诸事又重归于巡按御史执掌。

2.职务出巡

在《华夷志·奉使》中所载的70位官员中,巡抚、布政司参政、兵备副使、按察司副使、行太仆寺卿、同知、推官等有42人。笔者之所以将上述官员归入职务出巡,是因为他们与流动性强的巡按御史、各部大臣、六科给事不同,需要长期任职于一方,且没有皇帝颁发的巡边专敕。因而他们对肃州等处的巡视是其日常职责中的一部分。以巡抚为例,虽然巡抚按照皇帝颁发的敕谕抚治地方是钦差的身份,但是在专项的边防巡视中巡抚属于被监督对象。我们从皇帝颁发的敕谕中可以更明确地看到甘肃巡抚的职责,“命尔巡抚甘肃等处地方,操练军马,抚恤士卒,整饬器械盔甲什物,修理城池、关堡、墩台,兼理屯田粮草,禁革奸弊。”[14]那么,日常对边关的视察只是甘肃巡抚众多职责中的一项,且其巡视对象只限于权限范围内,当专项巡视钦差到达后当地巡抚则成为被监督对象。

笔者认为明代嘉、隆、万时期的甘肃巡抚,应该将其视为具有监察职能的行政官员,对于边防的视察,可以视为其监察权的一种表现。如果领有专敕则获得阅视权,但从三年一次阅视的派遣情况来看,甘肃巡抚并非位列其中,反而成为被监察对象。余蔚更是认为“明代巡抚则甚至不能视作监察官”[15]。巡抚在景泰四年(1468年)以前是不兼都察院都御史头衔的京官。自耿九畴镇守陕西开始,“镇守、巡抚皆授都御史”[16],至嘉靖朝,专差都御史与巡抚都御史还有区别的。如《华夷志》中记载了牛天麟以甘肃巡抚身份巡边是不准确的。牛天麟于嘉靖乙未年(1535年)巡边时职务为管理甘肃屯政右佥都御史,并非甘肃巡抚。他此次出巡属于奉敕巡视,主要职责在于监督甘肃屯政。次年他被任命为甘肃巡抚后,其职权较之前扩大,视察边关则属于其职务范围内的本职工作。牛天麟身份的转变看似细微,实则是专职监察官与具有监察职能的行政官角色的转换,这也是明代中后期巡抚地方化的一个表现。由于巡抚久居一地,又集军政大权于一身,势必与地方利益相瓜葛,于是巡抚作为监察官的同时又成为被监察的对象。

二、钦使巡视边防的事项

明代河西走廊隶属于陕西行都司的管辖范围,此区域实行军民一体的管理模式。因而,加强对河西走廊区域的巡察也是明朝边防巡察工作的重要内容。自宣德以来,为强化对边方事务的管控,明廷派遣巡按、巡抚等官员巡察边防,惩治边臣贪腐。正德以降,西北边防形势日渐严峻,尤其嘉靖时期蒙古骑兵频繁扰边,为巡边钦使参与边疆事务经略提供了契机。而隆庆和议后,明廷为防止边臣晏安忘儆,希望通过阅视督促边镇修边备战。钦使巡边的主要事项,笔者概括为三个方面:绳愆纠缪、惩治贪腐;巡视边关、整饬军备;监督边政、考核边臣。

(一)绳愆纠缪、惩治贪腐

惩治贪腐是钦使巡边时的一项重要任务。由于陕西行都司独重于军事职能,因而民政与军政一体,造成了该地区重军事轻民治的弊病。各级武官对于辖区内的军民侵夺时有发生。嘉靖年间,镇守甘肃都督同知姜奭及都指挥莫愚、芮刚等各侵夺盐利,胡明善巡按甘肃时对其进行弹劾,最终“莫愚等俱下巡按御史逮问,姜奭令兵部看议以闻”[17]。

对于贪腐官员的纠举,无论去职与否一概追查。正德初期,陕西巡按御史季春查得巡抚文贵低价收购羊皮,“致累小民陪价二十余两。右布政使陈孜、佥事胡经,各纵家人低价于部内买物,略无禁止”,而文贵为自己开脱,并诬告季春仗势“逼孟统等取供,似有罗织之意。”[18]文贵虽然侥幸得免,但其不知悔改,继续贪赃枉法。嘉靖三年(1524年),卢问之巡按甘肃时对先前巡抚文贵、佥事刘经等侵盗边储银复查,同时对于参与者都指挥吴纶、千户陈连、指挥陈玺、阎泰等人进行了纠劾,最终“纶、连、玺谪永戍边,泰等论赎,并追所盗赃,仍勘经有无家产,并促抚臣逮(文)贵来京问(罪)。”[19]从此案件中可见,作为中央派遣的监察官巡抚,利用职权与地方官联合贪墨,致使军民被鱼肉其中。但是,无论贪腐者是地方官员或是中央派遣官员,违法者必然会被纠劾,而如何处置则由明朝中央决定。

王遴在阅视河西期间,查处商人何思“侵盗召买银三万三千余两”,对于官商勾结盗取召买银问题,他议定了四等处罚措施“虽升迁去任并得追论”。[20]余懋衡阅视河西时,就边镇养廉地存在“驱卒而耕之,又计亩而租之。熟则按租索值,不熟则扣饷抵租”的弊端,上疏明廷请求在九边“申劝相之条,禁科索之弊”。[21]巡边钦使在阅视期间,通过查处边镇存在的贪腐行为,积极制定补漏措施,惩治贪腐。

对于贪腐案件的处理,监察官员虽然有弹劾权,但也会遇到诸多阻力。仇鸾任甘肃总兵期间,贪纵酷虐,恣为不法,“侵克卫所月粮,……私役军匠,日且百人,虐杀无辜,岁以十计”[22],但由于其善于行贿,屡次免遭拘问。巡按御史张雨在阅视甘肃期间,以贪暴等六事弹劾仇鸾。虽然明世宗令锦衣卫将仇鸾逮捕,但由于其善于贿赂得以免责,之后仅被调任大同总兵。虽然巡边钦使在巡视边防时极力发挥其纠察腐败的作用,但是边防地区军政与民政不分,势必导致冤狱出现,腐败滋生。巡边钦使虽有纠弊之责,但制度的缺失,不能仅仅依靠事后的纠察来解决,必须在制度规范中补齐短板。甘肃巡抚李若星曾就此问题上疏明廷,“甘肃止设卫所,不设府县,以数百万军民付之武弁之鱼肉。顾武弁希吮屯余之膏血,而播酷虐以开怨”[23]。

对于边境走私的整治,是巡边事务中重要事项。边境走私是在边臣等利益集团操纵下,有组织的违法走私行为。虽然明朝有严格的关禁制度,但在利益的驱使下屡禁不止。万历八年(1580年),兵科都给事中戴光启巡边阅视时发现边境军民越境走私,于是上奏明廷:“武弁军民往往私通夷虏,或擅行市易而应禁之货币潜投,或密与约交而一切之关防顿废。迨一事抵牾,遂成嫌隙。溃今日之大防,贻将来之隐祸。”[24]边关军民越境走私,由于利益的驱使长期以来无法禁止,并且其中涉及利益集团的保护,但如不严加管治,必然对边关防务产生严重的影响。

(二)巡视边关、整饬军备

明廷派遣钦差巡视边关的规定,早在宣德元年已经开始,当时派遣监察御史和给事中巡视居庸关、山海关等处,但由于并未形成制度,时兴时废。从正统时期开始,明廷派遣御史、给事中巡视边关,其主要职责是对于边关存在的“设置未备,器械未精,军士未足,守卒年久未更者,逐一理之。”[25]成化时期,余子俊、徐廷璋在西北开始大规模地修筑边墙。为保障边墙防御功能切实发挥作用,明廷敕谕巡按御史和巡抚加强对于边墙防御区的监察。马顺平也认为甘肃镇边墙的修筑“在抵御蒙古骑兵入侵、捍卫国家领土方面的作用不可替代。”[26]随着边墙防御体系在西北的最终形成,加大对该区域的监察力度,以确保其功效的发挥是有其必要性的。

巡边钦使在巡视边关期间,需对发现的军政弊病予以纠治。正统元年(1436年),英宗敕谕佥都御史曹翼等曰:“尔等审勘甘肃官军杀贼功次,即加升赏。比闻尔取勘已明,因挟私憾,故缓其事,人皆忿怨,是违古人赏不踰时之意。敕至,尔等即将有功者依例升赏,庶激士气便效力剿贼,无得稽违。”[27]颁布于正统时期的《宪纲条例》,更明确地体现了中央对地方军事监察的加强。而且巡按御史作为中央监察地方的特派员,对于都司卫所将官的军事监察权也得到了强化。

从制度层面来看,巡按御史有“师行则监军纪功”[28]之责,监军时重在纠劾弹压。明人沈德符就指出“御史,虽有监军记功之责,例主纠弹,不主荐举;又主叙功后覆勘,不主报捷时叙功,此定规也。”[29]作为巡按九边的监察御史,在监军勘功的基础上,还经常对军政弊病提出整改意见。甘肃地处边陲,与少数民族交往频繁,军事冲突时有发生,因而武官们多出现掩盖败迹或冒领军功现象。嘉靖八年(1529年),西北诸番深入临巩抢掠,参将守备等不敢迎敌,巡按御史胡明善“劾奏前参将王玑、守备郝元吉、今参将云冒及镇守总兵等官失事罪状。”[30]监军职责是防范武将渎职的重要保障,同时对于巡抚也可起到监督的作用。李渡曾就巡抚与巡按的监军权消长问题指出,“嘉靖、隆庆、万历以后,巡抚的监军权力日渐削弱萎缩,职责日益向文帅转化,……巡按监军的权力却得到迅速加强”[31]。

对于负有阅视职责的巡按御史,他们对同样具有监察官身份的巡抚也予以纠劾。侯执蒲于万历三十七年(1609年)巡按甘肃时,查得先前凉州三岔堡兵败,被杀掠人口三百多,主将马应龙按照巡抚徐三畏的指示,匿称杀四名口,欺瞒朝廷。庄浪兵备道董国光奉旨对此事勘查,查验结果所失七十二名口。于是侯执蒲上疏弹劾,最终董国光等被追责,同时明神宗诏谕,“以后各边失事有欺隐的,还着从重究处。”[32]由此例可见,甘肃镇巡抚的监察意识已经弱化,并策划参与了隐报欺瞒等违法行为。余懋衡在巡边阅视延绥固原期间,发现“军士逃亡,名粮尚未开除。马匹倒损,草料犹然关支。舆皂充填,粮饷诡名冒破,兼以家丁无度。杂役虚糜,武弁太冗,官攒肆侵”[33]等问题。针对存在的问题,他提出了整饬措施“痛惩虚冒,尽选骁雄,简各技之熟闲,……分别劝戒,用示激昂,闻鼓先登者赏,赴敌亡躯者恤,临阵逗遛者罚,望尘奔北者诛。”[34]余懋衡在巡边阅视期间,对于发现军政弊病通过奏疏的方式向明廷汇报,并提出具体的整饬方案,由兵部敦促边镇整改,切实起到了整饬军备的效果。

(三)监督边政、考核边臣

巡边钦使派遣的意义在于强化中央对于西北边防的监察。巡边钦使通过巡视,对于边政执行过程中的存在的弊病予以纠正,对于发现的腐败问题予以惩治,其监察职权发挥更为充分。就边政的执行情况而言,由于边防区域远离中央,加之战备问题、民族问题的困扰,即使健全的法制在此区域也难以认真落实。而河西走廊区域在陕西行都司的管辖之下,脱离于民政管理机构府、县的范式,致使法制实施难以达到预期的效果。出于稳定边防秩序的需要,明廷定期派遣大臣巡边阅视,监督中央政策的执行,以确保边防稳固。

嘉靖时期巡边阅视注重纠察,而隆庆以后阅视则更注重监督边政的实施,并带有绩效评比的性质。隆庆六年(1572年),杨博在《覆大学士高拱等建议责成宣大等七镇边臣及时整饬边备疏》中称,“外示羁縻,专修内治,以为经久之谋……内治要领,则欲乘此闲暇,积钱粮、修险隘、练兵马、整器械、开屯田、理盐法、广收胡马、解散逆党。”[35]阅视的目的是督促边臣整饬边备,赏功罚过,从而达到劝惩的作用。从巡边阅视制度逐步规范的过程来看,巡边钦使在阅视中对于边防存在问题的举劾以及对于中央治理边疆的建议,是促进制度规范化的重要保障。

明朝自正统以来,派遣九边巡抚成为定制,巡抚具有考核边臣的职责。但是,随着巡抚久居一地,个别巡抚逐渐与地方官吏沆瀣一气,“都司及亲临风宪官纵容不举,甚则与官军交结受其贿赂”[36],严重影响了考核边臣的公正性。明初,由巡按甘肃监察御史负责河西走廊地区的巡视,其职权也仅限于监察。巡按御史参与对武臣的考核,据《续文献通考》载武臣考察名为“军政”,成化十三年(1477年),令“在外都司、卫所官,由抚、按造册缴部”[37]一体考察。张治安认为,“巡视科道及巡按御史对武臣之考察均得先期参与,而兵部考察之后”[38]。弘治时期,制定的大臣三年一次的阅视边防政策,赋予了巡边钦使考核权。嘉靖时期,明廷申明三年阅视之制由巡按御史负责,于是巡按御史成为巡边钦使的一部分。阅视边防的巡按御史,其职权较普通巡按御史更重。巡按御史职权的扩张,是明廷派遣巡边钦使结构的多元化和巡察阅视项目增多的结果所致。

从万历朝开始,巡边钦使以积钱粮等八项考核内容,对各镇边臣进行优劣考核,良者举荐,劣者裁汰。万历元年(1573年),以兵部左侍郎兼都察院副都御史的王遴对西北各镇文武官员进行了考核,并将部分官员的赏罚建议上奏明廷,“戴才、郜光先、雷龙、廖逢节、佟登等升赏有差,杨鳌等分别罚治。”[39]最终,勒令“分守陇右道佥事原森冠带闲住,分守关西道右参政杨所、临巩兵备副使杨起元各降调。”[40]从赏罚名单中可见,边镇巡抚、总兵亦在其列,通过赏与罚,即加强了中央对边臣的笼络,又对不称职的官员予以警示,起到了中央对边臣的有效管控。巡边钦使通过对所阅视区内边镇的各项考核指标进行评比,督促各边镇积极防御,稳定边防区域的社会安定。通过考核促使各镇总兵、参将等武官严于训练、积极备战,为西北边防的安定提供了制度的保障。正如韦庆远、柏桦所总结的“遣吏巡行在一定时期内曾经起到过澄清吏治,加强统治的效用”[41]。

三、钦使巡边与河西经略

巡边钦使属监察系统,重在巡察,因此在巡视边关期间并不能直接参与边务的治理。以巡按御史为例,“巡按岁更,与地方久任之官本异,纵立有良法,代者未必踵行,徒使政体纷更,人无定守。其有大利弊当兴革者,奏行部院议拟。”[42]由于巡边钦使流动性强的特点,使其在巡视中对于发现的问题,更多的是通过奏疏的方式获取中央的支持。嘉靖以来,河西走廊的防守压力巨增,出于实际防务需要,巡边钦使开始参与边疆事务的议处,只是执行的方式区别于督抚等边臣的施政。故而钦使巡边的工作方式和权限呈现一种动态的变化过程。

(一)以巡视促进民族事务解决

河西走廊是少数民族的聚居区,巡边钦使在巡视中常常遇到涉及少数民族的事务。阅视科臣萧彦巡边阅视期间,就肃州周边少数民族杂居问题建议明廷,“肃州连年多故,诸番避居关厢。即今虏中逃回,往往投兵希养,收拾人心,宜施优恤之策。”[43]嘉靖二十八年(1549年),由于土鲁番的侵扰,致使瓜州头目总牙部、赤斤头目革力哥失部等少数民族部族内附于明朝,其头目率领部众寄住在肃州迤北的境外。为了能对这些部族进行有效管控,都御史杨博上奏明廷,请在肃州外筑“新旧城堡七处,徙环城诸夷于彼住牧”。于是,瓜州族头目总牙等部族男妇二千三百六十七名口,“安插威虏、察黑包二城。今头目阿朵尔只、羽章吉部落,帐房四百三十顶,男妇五百名口,安插柳树二、三墩。”[44]杨博对于少数民族部落的安置,对往后处理民族问题提供了范例。

在处理民族杂居问题的过程中,巡边钦使能以大局意识妥善处理民族问题,以保持明朝在属夷中的威严。屠叔方在甘肃阅视期间,吐鲁番头目沙亦等向明朝贡献方物,但被蒙古部族首领威正等夺走。屠叔方认为“虏公然寇攘,失今不问边事,将不可为”[45],并建议对其实施捣巢剿杀,维护贡道通畅。万历四十年(1612年),巡按御史徐养量就肃州长期滞留贡使的问题,“肃州、哈密等处各种夷人住居者几四百名,岁费粮二千余石。又有吐鲁番等国贡夷,除赴京七十人外,尚留三百名,半住甘州,半住肃州”[46],向明廷建议贡使以三年为限,按期遣返。由此可见,巡边钦使通过在巡察过程中,合理安置贡使、妥善处理民族问题等举措,使明朝中央在处置民族事务中更显主动。

巡边钦使有“代天子巡狩”的职责,他们处理问题时必须将国家利益放在首位。对于发现的问题及时上报中央,使其得到妥善处理,迅速整改落实。对于诚心归附的少数民族,巡边钦使通过上奏明廷给予优抚,而对于心存欺诈的番族则向明廷直言其祸患,切实维护明朝的大国形象。李汝华在阅视河西期间,针对蒙古火真等部的抚赏与征剿问题上疏朝廷,请审时度势,不可一味抚赏。兵部也认为“火真二酋,罪在无赦,使其远遁海上,则悬赏购之,复窥近边,则就近剿之,毋得畏敌养患。”[47]阅视大臣通过对巡视中发现的问题,直接上疏明廷,避免边臣蒙蔽。余懋衡在西北期间针对蒙古的款贡问题,指出边镇将领存在克扣军士的军饷以充抵抚赏银的问题,他批评道“闻养军以御虏,未闻赂虏以困军。此弊不除,士气坐索。”[48]隆庆和议后,明廷每年划拨固定的费用,用于抚赏蒙古各部,同时要求沿边军镇整修战备以防不测,但边将们往往“媚虏而弛备,交虏而酿患”,并未将“款而不忘战,战以维乎款”[49]的经略之策认真执行。

(二)以巡视促进边疆治理

宣德朝开始向辽东、宣大、甘肃派遣巡按御史,最初巡按御史职责并不涉及经略边务。弘治时期制定的三年阅视边防一次的政策,主要巡视军马、城堡、器械,而屯种、粮草等则不在巡视范围,仍由巡按御史负责。刑科给事中李举奏报各边将官违法时,请朝廷“差给事中巡边,以惩不职”,兵部覆议“各边关则每三岁一巡视,请命盘粮科道官兼理”,明孝宗最终决定“各边止令每年巡按御史阅视。”[50]由此可见,此时期甘肃巡按御史已经有巡边阅视的职责。从嘉靖二十五年(1546年),张雨巡按甘肃时都察院颁发的3686号勘合中可知,嘉靖时期三年一次的巡察阅视主要是查军马、钱粮、地图。万历十九年(1591年),明神宗颁给阅视科臣的敕谕中也强调要重视边务,“因虏酋款贡边患稍宁,犹虑人心懈弛,每年三年阅视,或遣大臣,或遣科臣,或就便委巡按御史,……特遣京堂科臣相兼阅视,九边各一人,期各尽心稽核,振举边务”[51]。

万历初期是巡边钦使监察职能扩张的转折期。明廷要求巡边钦使依据积钱粮、修险隘、练兵马、整器械、开屯田、理盐法、收胡马、散逆党等八项巡视内容,“各边文武诸臣与有修攘之责,果能着实修举,著有劳绩,比照擒斩事例重加升赏。如仍踵袭故套,搪塞误事,即照失机律例从重拟罪。”[52]这是对于边防军政事务的全面监察,在巡边阅视的过程中,巡边钦使对发现的问题提出整饬意见上报朝廷。万历时期屠叔方巡视甘肃时,提出了经略西北的治边六事,即修屯田、实兵饷、议设备、厄险要、慎互市、练招集,这六项治边之策涉及到了户部和兵部,同时他又“画图帖,说甘镇者十有二,固镇者十,装潢成帙以进报闻”[53],为明廷制定决策提供参考。

在经略边疆事务中,巡边钦使能够从中央的全局观出发,审时度势提出解决措施。赵世卿在《覆兵科申饬边防事宜疏》中请明廷确定九边经制,请“钦定九边阅视按臣,将九塞经制拟为定例,某项应革,某项应存,总计实在若干之数,自后岁以为常,不得分外请增。”[54]巡边钦使参与边镇兵马钱粮规格的制定,使其有权参与边疆事务的处置。萧彦在阅视延、宁、甘、固四镇时,提出四项建议,“申节省之议,以图实政;酌修守之宜,以休军力;议入卫之兵,以苏积困;宽互市之期,以伐虏谋。”[55]这四项措施全部与经略边疆息息相关。王遴作为万历初期巡边使臣中资历最高者,他阅视西北三边后,向明廷提出了集练兵马、安插墩军、修葺城堡、谨守要害、酌议兵食、亟处侵盗六项建议。

四、余 论

综上所述,巡边使臣对于河西走廊的巡察阅视,确保了明朝中央对西北边防的有效监督与管控。通过定期派遣巡边使臣阅视边务,明廷得以及时掌握边防区域的局势走向,并根据巡边钦使的奏报及建议制定有效的治边政策。巡边钦使在巡视过程中,通过惩治腐败以促进吏治净化,通过监军勘赏以杜绝军功冒替,通过妥善处理民族事务以维护明朝的大国形象,通过参与边疆经略以推动边防建设。这一系列措施对于整饬西北边镇军备是有积极推动作用的,尤其万历时期确立的以积钱粮、修险隘、收胡马、散逆党等八项考核内容,使得巡察阅视的制度更加规范化。

然而,长期以来明廷将巨额财力用于西北边防,致使各级边臣、边将养成了贪污、挥霍的恶习,即使年年查处,仍然无法从源头杜绝贪腐。万历中期以来,明神宗怠于政务,吏治败坏,监察官系统缺额严重,“旧制,给事中五十余员,御史百余员。至是六科止四人,而五科印无所属,十三道祗五人,一人领数职,在外巡按,率不得代。”[56]同时,阅视八项内容的僵化,派遣的阅视官员良莠不齐,因循虚套。边臣们则在阅视之年通过各种方式造假,蒙蔽巡边钦使,更有甚者通过行贿的方式收买巡视官员,以免于查处。虽然巡边钦使巡察目的明确,针对性强,但也存在被腐败侵蚀的风险。于是,常常出现边将犯罪后,求情者建议通过戴罪立功的方式以示惩罚,这极大地破坏了北部边防区域的监察法治,致使边政日坏。由于权力集中,其本身“兼有奖赏和惩罚,选择与躲避也是必然的,再加上官僚们趋利避害的本能,利用制度保护自己,同时也利用制度祸害他人。这一切都是专制政体所造成的。”[57]笔者以为明代边防巡视监察权力是否能发挥积极作用,其决定因素在于明朝各君主统治时期是否积极有为,即是由进取的君主与有序的官僚群体共同推动。假如统治阶层内部党同伐异、互相攻击或君主怠政,那么巡边钦使本身作为官僚群体的一部分是无法摆脱这种负面影响的。

注释:

①对于河西走廊的研究成果较多,笔者暂选取其中具有代表性的文章,田澍《明代甘肃镇边境保障体系述论》,《中国边疆史地研究》,1998年第3期;田澍《明朝对河西走廊的财政政策》,《甘肃社会科学》,2001年第2期;闫天灵《明清河西走廊的寄住民族、寄住城堡与寄住政策》,《中国边疆史地研究》,2009年第4期;马顺平《“界在羌番、回虏之间”:明代甘肃镇边墙修建考》,《社会科学辑刊》,2011年第4期;赵阳阳《从腹地到边镇:明代陕西镇的形成与演变》,《中国历史地理论丛》,2017年第2期。李大龙、李鸿宾、王子今、王剑利《河西笔谈:从河西走廊发现更广阔中国》,《中国民族报》,2018年10月19日第6版。

②李渡《明代监军制度述论》,《文史哲》,2010年2期;谢忠志《明代的西北经略——以陕西兵备道为考察中心》,《白沙历史地理学报》,2011年11期;修晓波《明代巡视监察制度若干问题探讨》,《历史研究》,2018年4期;余同怀、柏桦《明代专差专使巡视考察制度》,《西南大学学报》(社会科学版),2019年5期;苏嘉靖《从〈宪纲〉修订看明代监察制度的兴衰》,《西南大学学报》,2020年1期。

③张祥明认为阅视“始于宣德元年,最初目的是为了督促镇戍武官忠于职守,申饬武备。”《明代镇戍武官军政考选初探》,《史学月刊》,2010年第12期,第23页。曹循认为阅视“始于嘉靖元年,三年一行,完备于隆庆五年。”《明代镇戍营兵中的基层武官》,《中国史研究》,2018年第1期,第147页。