四维一体的学前融合教育模式下的案例研究

文/广州市越秀区烟墩路幼儿园 陈永莉

4 年前,我园在越秀区特殊教育一期及二期提升计划的工作推动下,努力探索学前融合教育工作,包括特殊儿童干预的工作流程、干预形式、专家引领、资源联动、融合环境的建设等。随着对多种障碍类型特殊儿童的不断了解,在学前融合教育的深入与进程反思中,我园逐步形成具有特色的学前融合教育模式——四维一体的学前融合教育模式。本文就自闭症儿童林林为例,采用我园前期实践探索出来的学前融合教育模式开展相关的教育工作,期待可以进一步检验模式效能,完善模式体系。

林林(男)患有自闭症,年龄3岁9 个月,就读于我园小班,有独立行走、跑、跳等基本大动作的能力;能进行简单的生活自理(如拿瓶子喝水、握勺子进食、独立进行大小便等);语言方面在情境中能理解简单的日常用语,语言表达则主要以发单音“咿咿”“呀呀”为主,通常情况下直接用动作表达或者自行解决,语言表达意愿较低;对规则理解及配合明显不足,入园初常出现满场跑、兴奋蹦跳、发出怪声等自我刺激行为以及拍打、推撞同学等攻击性行为。

1.家庭访谈

我们从访谈中得知,林林自小在老家由爷爷带大。其爷爷只会说湛江话,讲话语速特别快,性格很急躁,面对孩子的问题多以训斥和打骂的方式处理。林林平时很少出门,上幼儿园之前多以居家独自活动为主。

2.文件分析

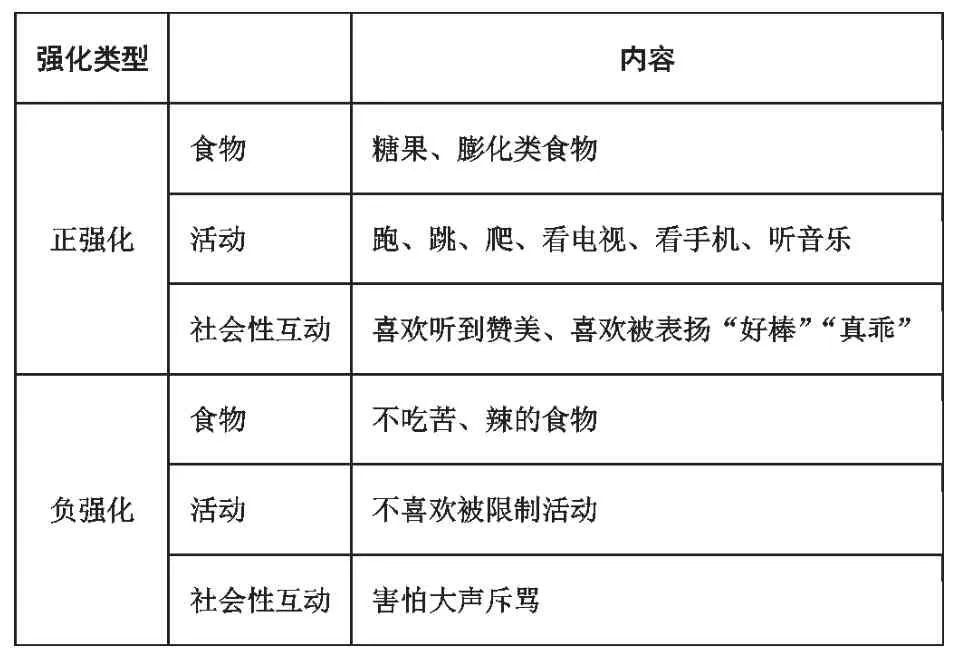

通过《强化物调查表》及日常在校的学习生活观察,林林的增强物如下表。

表 强化物调查结果

通过《ABC 行为观察表》《行为功能分析表》我们统计分析出林林“推”“打”同伴的行为平均每天6次,主要功能是需求的表达。

综合问题分析:林林上幼儿园前社会活动经验较少,对环境要求理解不清晰,导致其难以理解一些简单的社会常规与要求。同伴互动经验不足,也使其不习惯关注同伴、从同伴身上模仿学习,更难以用正确的方式与同伴互动。在林林的语言发展期,爷爷的语速较快、过于简单的语言环境等因素均不利于其语言能力的习得。而爷爷粗暴过激的教养方式则呈现给孩子一个不恰当的行为示范——不满时可用打、骂的行为来表达。

根据以上分析,研究小组讨论决定先从提升林林语言能力这个最迫切要解决的问题入手。一方面,提高他的语言理解能力,让他尽快理解老师指令,结合强化物的使用促进他的正向行为表现,从而提高他的行为配合度;另一方面,提高他的语言表达能力,教导他需求表达的多种方式,减少其因表达不清或不会表达而用问题行为来达到目的的现象。

3.实践研究

通过四维一体的学前融合教育模式,针对林林“打”“推”同伴的行为问题,从提升语言理解和表达的角度,我们进行了一年的介入,他的行为从原来每天平均6 次降至每天最多1 次。由此可见,对林林的干预是有显著成效的。

(1)家园共育,信任互助

通过“走进家、请进园”等形式,围绕林林的问题行为开展深入而又全面的访谈与解决方案的讨论。在整个过程中我们主要做了三个主要方面。

第一,以客观的态度陪伴家长观察林林行为。当初家长没能对孩子在幼儿园里的表现有全面客观的了解,总认为孩子没问题,造成与老师在沟通上的很多困难。由此,我们请家长进入幼儿园,在隐蔽的状态下与老师一同观察孩子的日常表现和与同伴互动的情况。通过多次观察,家长从原来的质疑、回避到后来正视林林的问题,并表示渴望老师给予有效的教导建议,有了明显转变。家园的信任关系逐步建立。

第二,从科学角度引导家长一起分析林林的行为原因。由于林林行为问题的表现在一入园就被发现了,因此我们追溯其0~3 岁时期的家庭教养原因会比较多,这对于家园沟通来说也是一个挑战。主班老师以专业的态度,严格按照问题行为功能分析的科学步骤对孩子进行观察、记录、分析,并把整个过程详细地向家长解释,让家长能以客观、科学的态度了解问题,分析原因。

第三,以同伴的角色联同家长一起讨论解决问题的方法与策略。理解到家长面对孩子问题时的心理压力,主班老师巧用心理疏导的同理技术,以陪伴的角色向家长表达幼儿园在未来三年内将与其并肩作战、共同培育的坚定态度,稳定家长焦虑的心。同时,我们也积极地、分阶段地邀约家长就语言训练策略、家庭环境调整、教养模式转变等方面展开针对性的操作建议讨论,达成可行的共育实效。

整个共育过程中,家园密切沟通,步调一致,最终实现用统一的教育理念、一致的教养方式,共同作用于林林身上,协力促进其能力的提升、行为问题的解决。

(2)联动资源,专家引领

面对不熟悉的特殊教育领域,我们大胆走出舒适圈,积极寻找社会资源,保证介入方案具有科学性和整体性。首先,邀请了相关自闭症康复训练的专家来园与相关老师就林林的情况进行问题分析、能力提升训练、环境调整建议等。其次,应家长的需求,为林林专业介入搭桥铺路,寻找不同的专业训练机构供林林选择,使其针对性的康复训练得以落实。最后,在介入方案里涉及到的人、事、物有全园范围之广。为了实施能顺利开展,我们特地邀请了自闭症康复专业的专家为全体教师、保育员进行通识培训,让大家多了解这一障碍类型孩子的主要特征和有效介入的常用方法与策略,加强老师们融合教育的观念,提高了特殊教育的专业度。这一举措为林林的有效介入提供了重要的保障。

(3)聚焦问题,课程重置

针对林林的个别训练需求,我园在原有的课程设置下为其进行了个别化的课程安排,并为其所在班级增设了一位融合教育发展方向的专职老师,主要跟进其介入进程。

第一,增加一对一的语言训练课。为实施林林语言理解与需求表达的训练,专职教师每天到班落实对其的语言训练量。从最初的发音练习、单字模范开始,到后来的词组、短语、句子训练,展开了系统而有组织的康复支持训练。在训练过程中我们还会定期邀请专家来园指导、示范,并根据实际情况给予适时的建议和策略调整。同时还注意能力的即时泛化,善于利用幼儿园的多种互动情景,主责老师会带着孩子泛化已经学习的语言能力,如早上回园能回应园长老师的问好,在得到老师和同伴帮忙时能道谢等,直接从功能入手解决问题行为。

第二,结合整个班的常规运作为其设计个别化的常规训练活动,如让他充当老师的小助手,协助老师派发餐具、帮助同伴挂毛巾和收拾玩具,借此增加其与同伴互动的机会,提升其与同伴互动的社交能力。

第三,为了让林林有稳定的情绪以满足学习的需求,老师特意为其创设动静交替的学习模式,如应他精力旺盛且对运动有高于同伴的需求,每天让其能在足够的运动刺激后再进行学习与训练。应他情绪波动比较大的问题,每周为他增设多两次的沙池活动,运用沙盘游戏的介入手法,让其能在轻松、安全的状态下进行自由探索与表达,为其进行心理和情绪排解。

以上的课程重置与策略设计,提升了林林语言、情绪、交往等方面发展的整体效果。

(4)环境重构,文化建设

根据自闭症的特质,为了让林林尽快地融入整个幼儿园的生态环境,熟悉幼儿园的常规性活动,理解活动规则,达到提高其环境适应的目的。我园对每天的晨检、晨练等例行性活动进行了工序性的分析,结构环境的规划。园区在公共区域原有基础上进行了明晰的功能分区,如大型器械区、建构区、音乐区、戏水区、沙区等,而每个区域间进行醒目的界限划分,每个区域和物品放置均有明显的标识。

随着对林林的了解以及介入方案的推进,我们认为很有必要在全园老师以及保育员进行教育理念的更新。带着教育公平、共融共育的思路,在前期的儿童发展专业培训的基础上,让老师就现有的教学模式和框架下进行各领域外延拓展的相关研讨,艺术治疗、音乐治疗、沙盘治疗等关联领域的了解和学习也因此而产生。这过程使我们的日常教育教学工作更有包容性和潜能开发性。在这研讨氛围的带动下,融合教育的思想也逐步逐步融入到我们的思想里和工作中,接纳与包容的教育文化氛围日益浓厚。