无症状成人颈椎管狭窄年龄相关性参数的研究

胡柳,吕永曼,林阳

华中科技大学同济医学院附属同济医院 1.健康管理中心,2.骨科,武汉 430030

退行性颈椎管狭窄症是最常见的成人继发性颈椎管狭窄症,主要致病原因包括:成人颈椎退行性改变导致椎体后缘骨质增生,后纵韧带、黄韧带增生肥厚,侧块关节突增生肥大等[1]。病人往往在出现症状之后才进行影像学检查,而常规的健康体检一般不会进行颈椎管狭窄的相关检查。早期发现颈椎管狭窄、筛查高危人群应是成人健康体检关注的问题。颈椎管大小的判定很大程度上取决于椎管矢状面的前后径[2,3],目前最常用的方法是在颈椎侧位X线片上测量椎管矢状径、颈椎管率、有效颈椎管率等指标[2,4~7],但这些参数是否随受检者年龄增长而改变,每个节段变化的规律是否一致以及与年龄的相关性尚不清楚,因此本研究探索无症状成人颈椎侧位X线片上椎管狭窄相关参数与年龄的相关性及其随年龄增长而变化的规律。

1 资料与方法

1.1 一般资料

经本院伦理委员会批准(批准文号TJC20160115),选取本院健康管理中心常规体检的无颈椎症状成人100例,男性65人,女性35人,所有受检者签署知情同意书,分别在2011年与2017年体检时进行两次标准颈椎侧位X片检查。2011年初次体检时年龄28~83岁,平均年龄49.6岁,当年即按年龄分为3组:第1组20~39岁,19人;第2组40~59岁,64人;第3组60岁以上,17人。排除标准为:①检查时有头晕头痛、颈肩痛、肢体麻木或无力等颈椎病症状,②曾有颈椎外伤、感染、肿瘤、畸形病史,③颈椎手术史,④有慢性腰痛、腿痛病史,⑤有颈椎以外其他脊柱外伤、疾病史,如:强直性脊柱炎、感染、骨折、肿瘤等,⑥有放射禁忌症,如怀孕等。所有受检者在体检时常规检查身高、体重并计算体重指数(body mass index,BMI)。

1.2 影像学参数测量

1.2.1 X线片拍摄 由本院放射科完成,按标准拍摄中立位颈椎侧位X线片,检查者直立,头部呈中立位,双肩自然下垂,眼睛平视前方,以颈4椎体为照射中心。

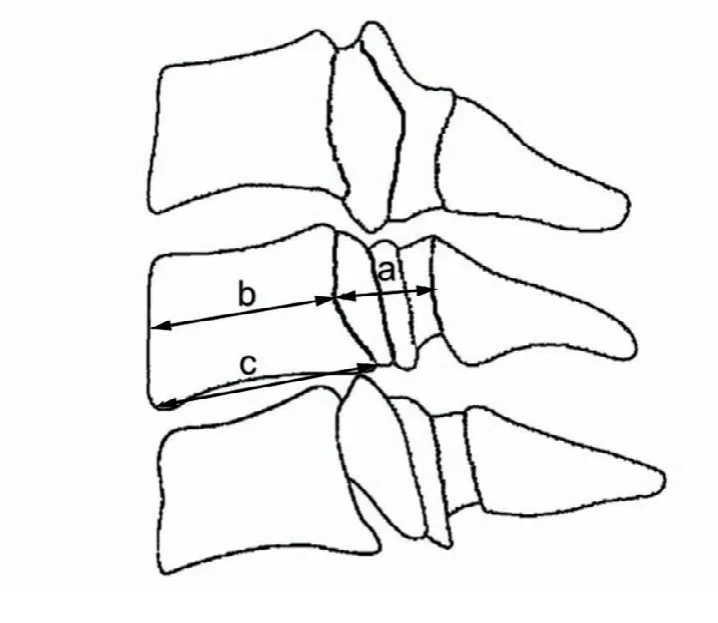

1.2.2 颈椎管测量 以医学图像软件Surgimap(版本2.2.14.3)在颈椎侧位片上分别测量C3~7各节段的椎管矢状径a(椎体后缘中点至棘突与椎板连接处内侧皮质的最短连线)、椎体中矢径b(椎体前缘中点至后缘中点的连线)及退变椎体矢状径c(同一椎体下缘的椎体矢状径)。分别计算颈椎管率a/b及有效颈椎管率(a+b-c)/c[2,5~7],见图1[7]。两位研究者独立完成测量,结果取平均值。

图1 测量示意图a.椎管矢状径b.椎体中矢径c.退变椎体矢状径Fig.1 Diagram of measurementa,sagittal diameter of spinal canal;b,middle sagittal diameter of vertebral body;c,sagittal diameter of degenerative vertebral body

1.3 统计学分析

2 结果

2.1 颈椎管率及有效颈椎管率与年龄的关系

将初次检查时颈椎管率及有效颈椎管率进行年龄组之间两两比较,颈椎管率在C3~7节段的组1与组3之间及C4~7节段的组2与组3之间有统计学差异,在C3~7节段的组1与组2之间及C3节段的组2与组3之间无统计学差异,结果见表1;有效颈椎管率在C3~7节段的组1与组3之间及组2与组3之间均有统计学差异,在C3~7节段的组1与组2之间无统计学差异,结果见表2。对各节段颈椎管率及有效颈椎管率与年龄及BMI进行相关性分析:C3~7节段颈椎管率及有效颈椎管率均与年龄存在负相关,而均与BMI无相关性,结果见表3。

表1 各年龄组颈椎管率及组间两两比较()%Tab.1 Results of cervical spinal canal ratio and comparison between each groups(Mean±SD)%

表1 各年龄组颈椎管率及组间两两比较()%Tab.1 Results of cervical spinal canal ratio and comparison between each groups(Mean±SD)%

表2 各年龄组有效颈椎管率及组间两两比较()%Tab.2 Results of effective cervical spinal canal ratio and comparison between each groups(Mean±SD)%

表2 各年龄组有效颈椎管率及组间两两比较()%Tab.2 Results of effective cervical spinal canal ratio and comparison between each groups(Mean±SD)%

表3 颈椎管率及有效颈椎管率与年龄及BMI的相关性Tab.3 Correlation between cervical canal ratio,effective cervical canal ratio and age,BMI

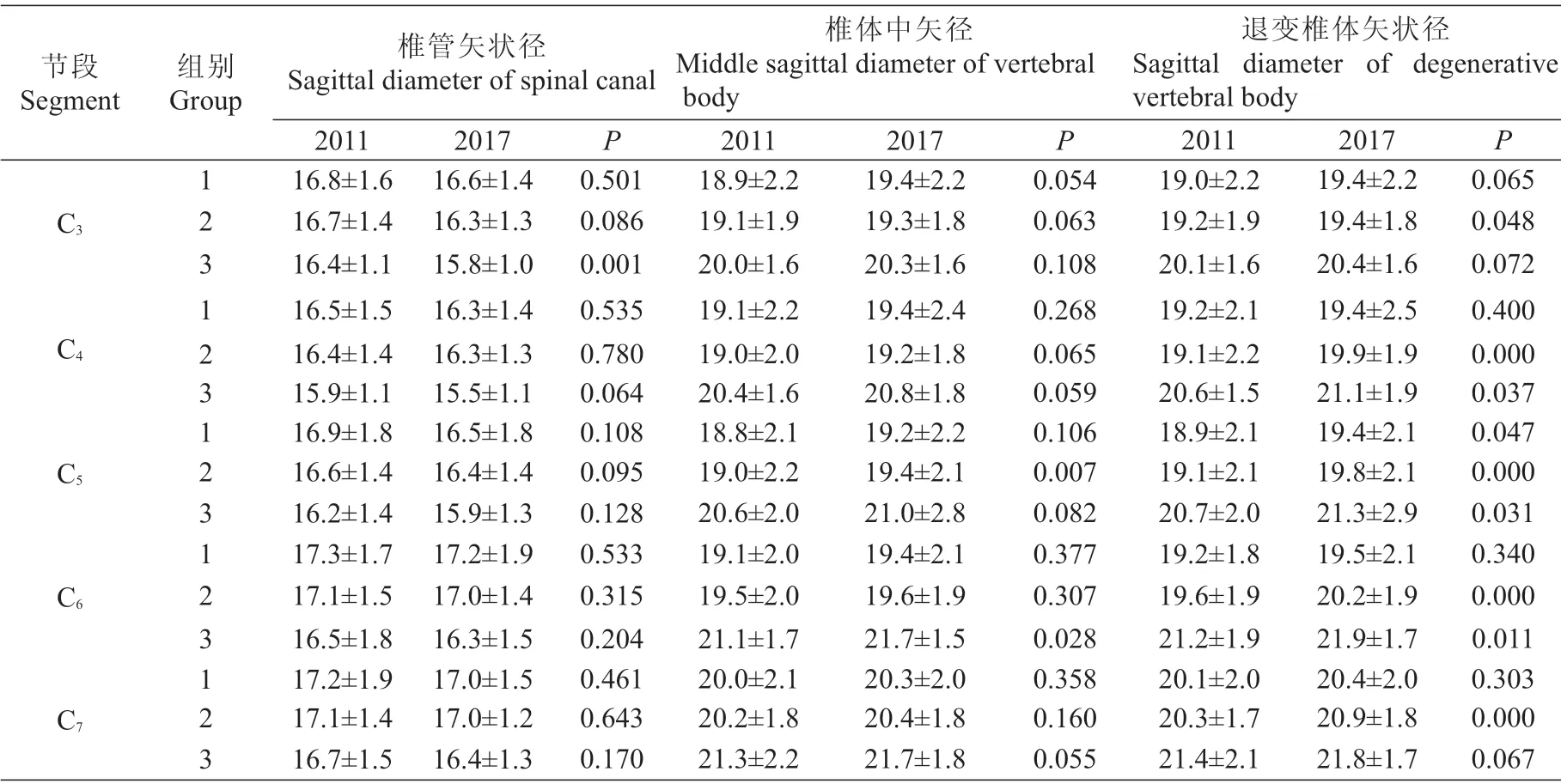

2.2 颈椎各节段椎管矢状径、椎体中矢径及退变椎体矢状径随年龄增长的变化

所有受检者两次检查时间间隔为6年,分别比较前后两次检查结果:①椎管矢状径:组1及组2中C3~7节段均无统计学差异,组3中C3节段有统计学差异,而C4~7节段则无统计学差异。②椎体中矢径:组1中C3~7节段均无统计学差异,组2中C5节段有统计学差异,组3中C6节段有统计学差异,其余节段无统计学差异。③退变椎体矢状径:组1中C5节段有统计学差异,组2中C3~7节段均有统计学差异,组3中C4~6节段有统计学差异,其余节段无统计学差异,见表4及图2。

表4 椎管矢状径、椎体中矢径及退变椎体矢状径两次检查结果之间比较(,mm)Tab.4 Comparison of sagittal diameter of spinal canal,middle sagittal diameter of vertebral body and sagittal diameter of degenerative vertebral body between two examinations(Mean±SD,mm)

表4 椎管矢状径、椎体中矢径及退变椎体矢状径两次检查结果之间比较(,mm)Tab.4 Comparison of sagittal diameter of spinal canal,middle sagittal diameter of vertebral body and sagittal diameter of degenerative vertebral body between two examinations(Mean±SD,mm)

2.3 颈椎各节段颈椎管率及有效颈椎管率随年龄增长的变化

分别比较前后两次检查结果:①颈椎管率:组1中C5节段有统计学差异,组2中C3~5节段有统计学差异,其余节段无统计学差异,组3中C3~7节段均有统计学差异。②有效颈椎管率:组1中C5节段有统计学差异,其余节段无统计学差异,组2及组3中C3~7节段均有统计学差异,见表5及图2。

表5 颈椎管率及有效颈椎管率两次检查结果之间比较()%Tab.5 Comparison of cervical canal ratio and effective cervical canal ratio between two examinations(Mean±SD)%

表5 颈椎管率及有效颈椎管率两次检查结果之间比较()%Tab.5 Comparison of cervical canal ratio and effective cervical canal ratio between two examinations(Mean±SD)%

图2 3名受检者2011年(1a,2a,3a)及2017年(1b,2b,3b)的颈椎侧位X片 多个节段有明显退变,表现为椎体后缘骨赘增生,椎间隙高度丢失,退变椎体矢状径增加,有效颈椎管率下降Fig.2 Comparison of cervical lateral X-ray of three cases in 2011(1a,2a,3a)and 2017(1b,2b,3b):The re were obvious degeneration in several segments,proliferation of osteophytes at posterior margin of the vertebral body,and loss of height of the intervertebral space.The sagittal diameter of degenerative vertebral body increased,and the effective cervical spinal canal ratio decreased

3 讨论

狭义的颈椎管狭窄有6种类型:先天性、发育性、退行性、医源性、动态性及其他[1]。其中退行性颈椎管狭窄是成人发生颈椎管狭窄症最常见的原因,以往多以中、老年患者为主。但由于当今手机、电脑的过度使用,持续屈颈的工作生活习惯等原因,使得颈椎退变开始呈现低龄化的趋势[8]。了解成人颈椎管大小随年龄增长而变化的特点,对于退行性颈椎管狭窄症的早期预防有重要意义。颈椎管狭窄的判定主要取决于椎管矢状面的大小,由于成人个体存在身高体重的差异及影像放大率的干扰,使用相对比值的颈椎管率及有效颈椎管率比使用绝对值的椎管矢状径评估更科学[2,5~7],本研究也证明了这一点:在C3~7节段,颈椎管率及有效颈椎管率与BMI之间均不存在相关性。

本研究发现在各年龄组之间两两比较C3~7节段的颈椎管率及有效颈椎管率,其中颈椎管率在C3~7节段的组1与组3之间及C4~7节段的组2与组3之间有统计学差异,有效颈椎管率在C3~7节段的组1与组3之间及组2与组3之间均有统计学差异,同时也发现C3~7节段颈椎管率及有效颈椎管率均与年龄之间存在负相关关系,提示年龄是影响颈椎管率及有效颈椎管率的重要因素,随着年龄的增长,颈椎管率及有效颈椎管率均呈现下降趋势,这与以往的研究结果一致[9,10]。

椎管、椎体矢状径绝对值在不同个体之间比较会受到身高体重等因素影响,但在同一个体不同年龄比较则不受此影响。本研究所有受检者两次检查间隔时间为6年,比较C3~7节段前后两次检查的结果,包括:椎管矢状径、椎体中矢径、退变椎体矢状径、颈椎管率及有效颈椎管率,结果显示椎管矢状径及椎体中矢径绝对值在成人中相对稳定,随年龄增长变化不明显;而退变椎体矢状径较椎体中矢径更容易随年龄增长而出现变化,这可能因为颈椎退变多发生在椎体上下缘,尤其在椎体下后缘容易出现退变增生的骨赘[11],退变椎体矢状径对颈椎退变反应更敏感。结果还显示颈椎管率较椎管矢状径更容易出现随年龄增长的统计学下降,而有效颈椎管率又较颈椎率更早出现统计学下降,提示对于颈椎管狭窄程度随年龄增长是否进展的判断,有效颈椎管率敏感性最高,颈椎管率及退变椎体矢状径次之。同时结果还提示C5是颈椎管退变狭窄发生最早的节段,40岁之后颈椎管会随年龄增长出现退行性狭窄,60岁之后退行性狭窄随年龄增长进展更加明显。

X线片可以较准确测量骨性椎管矢状径,但无法测量纤维椎管矢状径,更不能显示椎间盘突出、黄韧带增厚等导致的神经受压,对正常成人颈椎管矢状径大小的研究发现尸体测量结果较临床X线测量结果要小[12]。磁共振检查可以反映纤维椎管的大小,能显示脊髓、脑脊液、神经根、椎间盘、硬膜外脂肪及黄韧带等,直接显示脊髓受压程度,是诊断椎管狭窄程度及部位最准确的检查[13],通过磁共振测量计算脊髓占位率是更有效的椎管狭窄诊断标准[14]。近来有许多研究发现前屈后伸位磁共振较中立仰卧位磁共振能更有效反映椎管狭窄导致的脊髓受压程度及脑脊液的变化[15,16]。但由于价格较贵、检查时间长等原因,目前磁共振并不适合在无症状人群常规健康体检中推广。

有学者认为颈椎管率作为一种比值并不能反映椎管真实大小及有无狭窄[17],单纯靠颈椎管率或有效颈椎管率来诊断椎管狭窄是不够的;但由于其敏感性高,当在X线片上观察到颈椎管率或有效颈椎管率随年龄增长而显著下降,即使暂无神经症状,也可作为磁共振检查的指征。因此颈椎侧位X线片作为一种简便易行的检查,能通过计算颈椎管率及有效颈椎管率来动态观察椎管退变狭窄的变化,可纳入40岁以上成人健康体检常规项目中。

本研究尚有一些不足,包括样本量偏少,对受检人群没考虑职业、生活方式等因素,也没有纳入有症状人群。将来有必要扩大样本量,进行多中心研究,对受检者按职业、年龄、体重指数等指标进行更细化的分组,进行更长时间间隔的观察,期望得到更加详尽的中国人群颈椎管矢状径、颈椎管率及有效颈椎管率随年龄增长动态变化的规律,为退行性颈椎管狭窄症的早期预防和治疗提供更多依据。