可可托海尘封的传奇

刘洋

你的驼铃声仿佛还在我耳边响起

告诉我你曾来过这里

我酿的酒喝不醉我自己

你唱的歌却让我一醉不起

……

这首火遍全网的《可可托海的牧羊人》把世人的目光聚焦在可可托海,东北大学1968届选矿专业毕业生、中国工程院院士孙传尧也在多年之后,写下了《刻在心头上的可可托海》,这些记忆汇聚在一起,揭开了那段尘封的记忆。

2021年6月2日,东北大学采矿学馆301室报告厅座无虚席,资源与土木工程学院党委书记艾国生主讲的题为《可可托海的东大人》的党史教育专题报告会,在《可可托海的牧羊人》的旋律中,揭开了可可托海的神秘面纱,也揭开了37位东北大学校友可可托海的传奇人生。

可可托海,那是尘封的传奇——

可可托海的那个冬季

冬季的可可托海白雪皑皑,额尔齐斯河变成了凝固的冰河。

1969年1月4日早晨,霞光划开了天际。

东北大学(原东北工学院)25名毕业生(后来又去4名)从乌鲁木齐启程,每个人身上穿的是没有面子的老羊皮大衣,脚踏毡靴,乘坐一辆大客车北上。寒风在车外吼叫!大家到达乌鲁木齐新疆有色局报到后才知道,将要前往的“新疆有色局第一矿务局”,地点在可可托海。这是大家第一次听到可可托海的名字。

可可托海是北疆富蕴县城东北的一个小镇。

听说乘坐汽车去那里最少需要三天时间,冰冷从车外钻进车厢,大家感觉寒气逼人,并不断地裹紧羊皮大衣,当天温度是零下30度左右。在沈阳生活惯了的东大学子第一次遇到这么寒冷的天气。坐在车里是什么感觉?哈出的都是一缕缕白烟。气氛有些沉闷,一会儿,有个同学说,咱们唱个歌吧!就唱《军垦战歌》中的《中华儿女志在四方》!但不知谁起完调后,印象中大家唱得都很难听,像哭一样。因为尚有1000公里的路程要走下去,而且司机和来接的干部说,可可托海比乌鲁木齐及沿途的气温还要低得多。大家并没有因被分配到这么遥远的地方而退却,还是服从国家的分配,准时抵达新疆有色局报到,并且毫无怨言地去了可可托海,什么环境,大家都能适应。歌声停下来,大家透过眼神传达着鼓励和信心。

当时,新疆有色金属管理局第一矿务局新建了当时国内最大的稀有金属锂铍钽铌采选联合企业。新建的8766选矿厂急需大学毕业生,对东北大学的毕业生有多少要多少。1968年12月,东北大学29名毕业生被分配到第一矿务局,22名男生,7名女生,最小的还不足23岁,最大的27岁,选矿专业23人,机械系6人,都是5年制本科毕业生。大家无心赏路边的风景,“赛江南”“充满诗意”的想象都被冷风吹跑了。

大家第一次感受到新疆的地广人稀。当时从西线乘大客车最快也得三天才到,中间在路上住两个晚上。驿站在辽阔的大地上孤零零的,一眼望去,是无边无际的荒原,驿站都是非常简陋的小客栈。除了几张床和取暖用的火炉外,再没有更多的设施。一个小驿站,一下子来了近30名学生和驾驶员,房间和床位不够,甚至有5个人挤在一个炕上,不能直躺,只能侧身一个贴一个。因为太冷还不能脱衣服,被子也无法正常地盖在身上,让大家初步领略了新疆的荒凉和贫穷。晚上风的吼声挺吓人的,偶尔还有狼嚎的声音。如果不是这么多人,那一定会吓得毛骨悚然。乘坐汽车和火车不一样,火车昼夜行驶,汽车白天行走晚上住下。路途经过和什托洛盖、沙尔布拉克、乌恰沟三道边防检查哨卡的检查。1月6日上午就进入了乌恰沟,这里离可可托海只剩40公里的路程了。但大客车坏了,在露天大家等待了约两个小时,来了一辆到矿务局煤矿拉煤的卡车,于是大家爬上了这辆无任何遮拦的卡车,迎着凛冽刺骨的寒風一路颠簸坎坷,于下午抵达了可可托海。

到了可可托海,大家又被二次分配。11人分到野外四矿,该矿在阿尔泰腹地,离可可托海还有41公里。冬天漫天的大雪把路全封住了,汽车根本进不来。人们或骑白色或棕色的大马,或坐在马拉的爬犁上,或开着履带拖拉机前往。在四矿,同学们从事了各种重体力劳动,除了选矿外,还从事风钻工、装卸工、伐木头、打马草、盖房子等重体力工种。

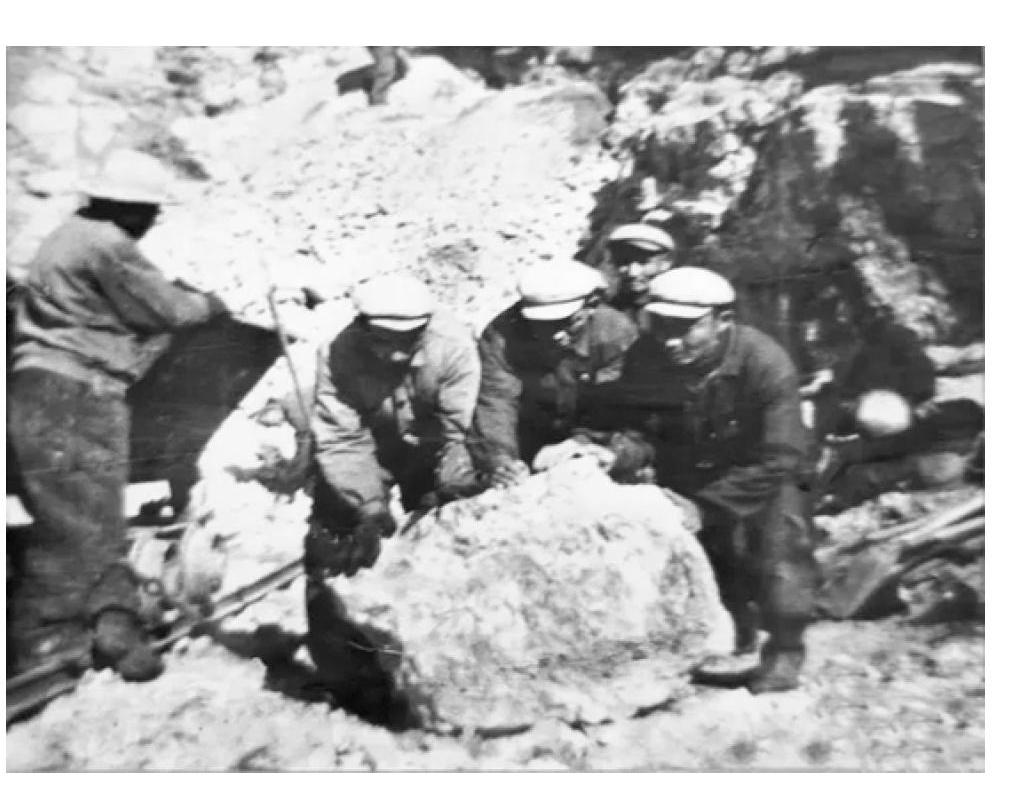

但第二年,因资源枯竭,四矿的小选厂停工,大家和部分工人转战四矿和五矿之间的达尔恰台。大家先在五矿修葺那个土砌的老房子,九十月份转到达尔恰台盖厂房和汽车库,11月以后,施工停止,工人师傅回到四矿,同学们留在帐篷过冬。冬天在帐篷里生炉子,是取暖的唯一方式。但夜深了,炉膛里的火渐渐熄灭了,可以想象帐篷里会冷到什么程度。有一次,大家和当班的工人赶去修水坝。水中一块圆滑的大石头需要捞起来筑坝,大家用绳子费了很大劲都拉不上来。这时,老模范、哈萨克族的恰盘师傅跳到水里,冰冷的水立刻漫过长筒水靴,流进他的裤子里,见此情景,孙传尧也随后跳入刺骨的水中,两人合力把大石头推了上去,水坝很快修好了。

还有12人被分配到二矿,离可可托海有9公里远,条件比四矿强了一点。女生在厂里工作,男生则当工人。由于二矿、扎河坝煤矿是一家,二矿的职工除了部分同志在小选厂工作,大部分从事野外流动采矿,到了冬天,大雪封山,道路难行,野外采矿工作难度加大、效率很低,他们就转到煤矿去挖煤。

在可可托海,冻伤是几乎不可避免的。在漫长的冬季, 零下50℃以下露天坑才停止作业,上下班没有通勤工具,冬季骑自行车是可可托海的一大绝技。“有一年一个毕业生全副武装走路,不小心脚上滴了一些水,再走没多久脚就冻坏了”“铲车底盘螺丝松动,哈萨克族的司机就把手套摘了、挽起袖子伸进去,几分钟拧紧抽出来,手臂上一块块黑斑,都是冻伤”“有时不能戴手套,手触摸到铁器或矿石就会掉一层皮”……

大家前后一同抵达可可托海的大学毕业生里,西安交大的朱明光、中南矿冶的荣亮生、北京钢铁学院的杨泗红等人牺牲了年轻生命,永远倒在了可可托海的土地上。也有刘人辅同学晚上推矿车跌入废石堆里,有惊无险。刘思业同学修柴油机时,喷灯爆炸烧伤了脸和手,留下了永远抹不去的烙印。张泾生同学下夜班骑自行车,从桥上掉入冰冷湍急的额尔齐斯河,自己在黑暗中爬上岸,自行车却留在河水中。余仁焕同学给摇床刷生漆,生漆中毒,脸肿大得惊人。肖柏阳背着一大地质包的工具、生活用品,在从二矿往九号山的途中遇到了暴风雪,差点冻死,幸亏哈萨克族同事及时发现了他,救了他一命。陈开姚同学刚分配到可可托海矿务局二矿工作不久,一天晚上和同学周秀英从可可托海返回二矿,由于天气寒冷、道路不平,不慎摔了一跤,结果摔断了一根小腿骨。姜毓苹同学怀孕数月,仍坚持在二矿小选厂小水库大坝上,和男同学、男职工一样干着搬运石块修复拦水坝的工作,把大家都吓坏了。吕富春同学新婚燕尔,年轻的妻子就患上脑瘤,吕富春一辈子就陪伴着病残的妻子,精心呵护,不离不弃。交通不便、食物匮乏、文化生活极度贫乏,这些“可可托海的东大人”就是在这种生活条件下,日复一日、年复一年地忘我工作,没有一句怨言。

可可托海的春秋季

春天,额尔齐斯河开始复苏,两岸的绿草萌动。秋天,可可托海有一片片橙黄色的土地,有山坳里绿色、蓝色和乳白色的重叠巨石,有一望无尽的墨绿色和浅黄色交织的密林,那条蓝色的额尔齐斯河穿过岁月,静静地流淌着。它的源头,就是那个神秘的可可托海,在山谷的风里默默无语。

1969年10月初,二矿的同学们去扎河坝煤矿挖煤。但挖煤也不是简单活。到的当天,有的同学因一路晕车,吐得胃里犹如翻江倒海,马上就通知第二天要下井。第二天早晨下井后,任务就是清理巷道、采场支护,然后开始采煤,打眼、放炮、溜煤、出煤、运走……整个工作程序周而复始。有一次井上有煤块下落,一位工人肋骨被打断了两根,也曾出现顶板塌落,好在大家预感到提前跑了出来,捡了一条命。肖柏阳说,双膝盖磕出的血都与棉毛裤黏到了一起。

还有机械系毕业的6名同学除刘思业分配到四矿,其余5名中梁希昆、程勤培被分配到机械厂当工人,耿直被分配到汽车厂当汽车修理工,吴花秀、丁华被分配到一矿工作。丁华人高马大,整天就是修挖土机,成天衣服都油光发亮。吴花秀是女同学,这些重活干不了,就搞搞测绘、画图、修理电器之类的事,但室外測绘少不了去,一样浑身油兮兮。

那富含铍的绿柱石以及海蓝宝石,那漂亮的碧玺、石榴子石,在多少年之后,大家才知道是珍贵的瑰宝,但又经历了怎样的艰辛?遥远的可可托海,竟然储藏了80多种矿产资源,尤其那最像罗马角斗场的3号矿脉露天坑,就像这片红色的土地一样传奇。

新中国第一颗原子弹的研制,用到了可可托海的铍。新中国第一颗氢弹,用到了可可托海的锂,新中国第一颗卫星“东方红一号”,用到了可可托海的铯。新中国第一艘核潜艇,用到了可可托海的钽铌。

同学们的实力得到领导和工人们的认可,先后从工人岗位抽调出来从事技术工作。孙传尧是第一个抽调出来搞技术工作的,那已经是大学毕业后第六年的1974年。1974年前后,8859选厂处理低品位锂矿石,因流程结构和工艺条件问题,浮选锂精矿均为废品,冶炼厂拒收,产品质量不过关。尽管无人授意,但孙传尧独自做实验,有时请同学朱灜波来帮忙。在厂领导的支持下,孙传尧改变流程结构,调整浮选药剂,采用多槽串联强化搅拌,最终所获浮选精矿含氧化锂达4.42%,是合格品,得到工人师傅和厂领导的赞扬。在当时,品位如此低的原矿能选出如此好的精矿指标,在国内外绝无仅有,结束了锂精矿不能长期稳定保持合格产品和常有废品产生的历史,为提高低品位锂资源的利用率提供了技术保证。当年孙传尧才30岁,这一成果得到矿务局党委的高度重视,专门派人到厂宣布对孙传尧的表扬决定。1974年,8859选厂进行放射性流程考查,孙传尧参与考查并亲自在成品库的三盘干式强磁选机进行精选操作,操作完毕后,测量仪测得口罩内外、帽子内外、工作服袖口内外均具有很强的放射性,这是很多人不愿意干的操作,而孙传尧却去干了。

1975年夏,孙传尧作为建设中的8766选矿厂1号系统的浮选流程现场工业试验负责人,带领同学们和一批技术人员为验证8766选矿厂的工艺流程做准备,日夜奋战了20多天,将崭新的10台浮选机按期在8859选矿试验厂安装到位。1975年秋季,历经十年建设的8766选矿厂竣工后,因设计、施工、工艺和设备中存在诸多问题,无法投产。从1975年冬季开始,当时31岁的技术总负责人和副厂长孙传尧与同学同事们,在一年时间里,完成了上百项大大小小的技术改造:先后解决了极度严寒条件下严冬水源地供水,非保温矿浆管道两相流输送,粉矿仓冻结,尾矿库冰下沉积放矿等关键性的工程技术难题和大量的工艺、设备改造任务,终于使全厂打通流程。1977年春天,孙传尧与广州有色金属研究院合作负责选厂1号系统优先选铍、铍锂分离的工业实验和生产调试获得成功,随即转入生产,开创了中国工业浮选生产绿柱石精矿的历史。随后,余仁焕等与新疆冶金研究所合作完成了2号系统铍锂分离的工业实验,两项成果共同获得全国科学大会奖。

可可托海新三矿,即阿斯喀尔特,地理位置在高山上,那里没有水,采矿只能打干钻,粉尘很大,很多工人得了“矽肺病”,甚至食堂的大师傅都不能幸免,很多工人付出了生命的代价。誉为“雪山雄鹰”的老班长恰盘(前面提到曾跳入冰水中搬石头)也是因为矽肺病去世,年仅45岁。为了解决8766选矿厂破碎车间粉尘问题,朱瀛波到全国多地学习除尘经验,并自制各种除尘设备,通过改造,整个破碎车间的粉尘浓度达到国家标准。这一成果得到矿务局和新疆有色局的重视,授予可可托海选矿厂安全生产先进集体的光荣称号。

虽然苦、虽然累,但是他们思想进步、积极向上,很多人先后加入了中国共产党。

1978年恢复高考,大家已经在可可托海工作九年,三十四五岁了,都是几个孩子的父母了。很多在大学里学的知识基本上早已还给了老师。但大家还是积极准备,克服种种困难、努力学习,争取金榜题名,有的同学连续考了三年。考试前,单位用客车专门送考生去参加考试,因考点设在阿勒泰市,坐汽车要有一天时间。第一年(1978年)孙传尧、张泾生、吴晓清、周公国四位同学顺利考取北京、长沙、沈阳等地研究生。第二年(1979年)余仁焕考取了东北工学院研究生(孙传尧到北京上学后,余仁焕当了一年技术副厂长)。第三年(1980年)朱瀛波、耿直等6人去报考,结果考上了5个人。可可托海三年为国家输送了10名硕士研究生,东北工学院就有7名毕业生考取,当时轰动了整个阿勒泰地区。

为什么多少年之后人们还记得可可托海?

从20世纪70年代初期开始,1969年的这一批29人陆续有人调离可可托海,最终有3人留在了可可托海(肖柏阳、刘思业、陈享)。到1992年,当了8766选矿厂厂长和可可托海矿务局副局长的肖柏阳也离开了可可托海,但是还一直在新疆工作,在新疆有色金属公司副总经理的职务上退休。据不完全统计,东北大学1955年至1982年分配到可可托海的毕业生有37人之多。可可托海庞大的工程技术专家队伍中,有很多都是东北大学毕业生,包括:中国工程院院士、原北京矿冶研究总院院长孙传尧,原长沙矿冶研究院院长张泾生,原8766选厂厂长、可可托海矿务局副局长、新疆有色金属公司副经理肖柏阳,东北大学教授、原东北大学辽宁分校校长余仁焕,原武汉理工大学资源与环境工程学院院长朱灜波,由于唐山大地震导致双腿残疾、高位截瘫却坚持自学英语40余年的许鹏秋,矿务局的机械权威、勤劳朴实、鞠躬尽瘁的矿务局局长林开华,把毕生的精力奉献给了有色事业、把骨灰洒在了可可托海的矿务局局长刘家明,原可可托海矿务局总工程师、新疆有色金属公司副总工程师刘思业,曾任邯邢矿山局副局长的唐复春,曾任郑州三磨研究所副总工程师的耿直,原可可托海矿务局机械厂厂长、现西部黄金股份有限公司副董事长的赵富平……还有钟良俊、杨树梁、刘才等一大批采矿专家、选矿专家、机械专家。

孙传尧说:“可可托海是我上的第二所大学,我从工人师傅、老技术人员、领导干部言传身教中学到了难得的学问和经验。在可可托海锤炼过的人,劳累、艰苦、困难、压力都难不住,面对金钱和物质的诱惑都无所动心……可可托海企业以及干部、党员和职工,以国家利益为重,以纯朴的感情为国分忧,扎根边疆,吃苦耐劳,不怕困难,工作有激情,钻研技术,淡泊名利,甘愿奉献,民族和睦团结,社会和谐,党风正,干群关系好。可可托海精神也是特有的可可托海文化,可可托海精神锤炼了我,没有可可托海的磨炼就没有我的今天。”

东北大学1968届选矿专业毕业生、原武汉理工大学资源与环境工程学院院長朱灜波说:“可可托海的经历是我生命中的重要组成部分,我把它视作我的第二故乡,它为我国的社会主义建设事业作出了重要贡献,这包括资源上的贡献和几代可可托海人奋斗精神的贡献。我作为可可托海人中的一分子而感到骄傲和自豪。那段刻骨铭心的经历总是让我魂牵梦绕。那里有我奋斗的足迹,有埋葬我母亲的坟墓;有悲伤,有喜悦,是我生命交响乐的第一乐章。我怀念可可托海,怀念那里的山、水和冰雪,更怀念那里的领导、同学、工人师傅和我众多学生。”

东北大学1968届选矿专业毕业生、东北大学教授、原东北大学辽宁分校校长余仁焕说:“可可托海在可可托海人心目中的地位近乎神圣。我在沈阳学习、工作、生活已经40多年,但是一直没有归属感,没有第二故乡的感觉。我的第二故乡在可可托海,尽管在可可托海只是度过了不长的11年。原因很简单,那段经历太难忘了。在那里,我不仅学会了很多原来不懂的东西,特别是专业实践方面的知识,而且感受到人与人之间的温暖,学习了老工人很多高尚的品质。使人魂牵梦绕的不是那里的秀丽风景,而是那里的人,怀念在那里度过的难忘的岁月,那里的可可托海精神。”

东北大学1968届选矿专业毕业生、曾任8766选厂厂长、新疆有色副总经理的肖柏阳说:“50年后再来回首这一段往事时,就感到这是人生一段不平常的经历,艰苦的工作生活使我们理解了人生,了解了那些最基层的朴实的工人兄弟、民族兄弟。苦难是人生宝贵的财富,的确如此,历史在发展,社会在进步,我们当初是怎么走过来的,不要忘记。一代人比一代人强,这是历史的必然,在我们弘扬可可托海艰苦精神的时候,祝愿我们的后人生活过得更幸福、更美满。”

就是在那段不为人知的岁月里,他们积极服从国家分配,毅然决然地到祖国最需要的地方去,坚守可可托海,开始了传奇的人生……他们经历过想象不到的艰苦生活,干过所有的重活、累活,他们在这个气候寒冷、人烟稀少、自然条件极端恶劣的边陲小镇攻破了一个个生产技术难题,把开采和精选的各类稀有金属矿石从可可托海源源不断地送往祖国各地,用在“两弹一星”上,使可可托海成为“两弹一星”的功勋地。

可可托海的东大人,他们把最好的青春年华都奉献在那里,有的人甚至一干就是一辈子,把一生都献给了可可托海,献给了祖国“两弹一星”事业。除了孙传尧院士,其他人都早已经退休,有的已经离开人世,还有的患上了严重的职业病——矽肺病,有的人在网上没有留下任何信息,默默无闻一辈子。他们的人生,是传奇的人生。他们用青春热血、甚至是生命,为中国稀有金属工业创造了一个又一个奇迹,为祖国“两弹一星”立下了不朽的历史功勋,为捍卫国家主权和民族尊严作出了巨大贡献。他们的人生,是奋斗的人生。战严寒、抗饥饿,用信念和智慧,用汗水和鲜血书写了“吃苦耐劳、艰苦奋斗、无私奉献、为国争光”的可可托海精神。他们的人生,是东大人的人生。他们听从国家号召,到祖国最需要的地方工作,传承了“实干、报国、创新、卓越”的东大文化,秉承了“自强不息、知行合一”的校训精神,阐释了“爱国兴邦,与祖国同呼吸共命运”的精神风骨,诠释了“强国筑梦,助力中华民族伟大复兴”的历史担当……

编辑/倪萌