腔内隔绝术应用于复杂颅脑血管病变专家共识

复杂颅脑血管病腔内隔绝治疗共识编写专家委员会

尽管血管腔内介入治疗已广泛应用于治疗各类出血性脑血管病变,但以复杂性脑动脉瘤、创伤性颈动脉海绵窦瘘(carotid-cavernous fistula,CCF)、动脉损伤、夹层和同一部位多发动脉瘤为代表的一类复杂颅脑动脉病变,过去无论是血管内介入治疗还是外科开放手术均难以取得满意的临床疗效。鉴于上述复杂颅脑血管病变均是一种载瘤动脉管壁缺陷性疾病,近年来以血管腔内隔绝技术(或称血管腔内重建术)和血流导向治疗为代表的病变动脉管壁重建技术克服了这些难题,在复杂脑血管病变临床应用中取得了肯定疗效。多中心研究表明复杂脑动脉瘤即刻瘤腔完全闭塞率达到69.2%,随访瘤腔完全闭塞达到87.2%,2年和6年支架再狭窄仅为18%和29%[1]。覆膜支架作为实现病变段动脉重建器械,在复杂颅脑血管病变临床应用中可实现腔内隔绝病变的治疗效果[1-5]。

鉴于当前国内外尚无关于覆膜支架在颅脑血管疾病中应用的统一治疗规范,以及覆膜支架和其他血管内治疗器械相比具有到位困难、弯曲段血管内释放易损伤血管、贴壁性能不良及致栓性相对较高等缺陷,有必要针对覆膜支架在颅脑血管内应用时病例选择、支架选择、技术操作和并发症处理等方面进行进一步规范和指导。在此基础上,本专家委员会组织国内神经介入治疗领域权威专家,通过查阅文献、反复征求建议和讨论,形成了专家共识,旨在总结目前应用覆膜支架治疗复杂颅脑血管病变的临床结果,提出适合覆膜支架应用的临床参考标准,供临床医师在参照本共识内容基础上结合具体情况,对复杂颅脑血管病变患者采取个体化腔内隔绝治疗方案。

1 腔内隔绝治疗适应证(建议)

1.1 病变要求

①复杂性脑动脉瘤,包括复杂性囊状动脉瘤、复发动脉瘤、假性动脉瘤、夹层动脉瘤、血泡样动脉瘤、同一部位多发动脉瘤等[6-12]。②颈动脉海绵窦瘘(直接型)[13-14]。③颈动脉损伤,包括外伤性、医源性、肿瘤侵蚀等[15-16]。

同时,要求覆膜支架可能覆盖的部位无重要分支或穿支血管,如胚胎型大脑后动脉、脉络膜前动脉、小脑后下动脉、脊髓前动脉、原始三叉动脉等发出。对于颈内动脉眼动脉段病变,可在眼动脉开口段颈内动脉实施球囊闭塞试验(BOT),评估有无造成失明风险后,再考虑是否应用覆膜支架治疗。

1.2 载瘤动脉要求

覆膜支架对于载瘤动脉要求高于血管病变本身,一般要求治疗段动脉走行需较平直,首选颈内动脉岩骨段、破裂孔段、海绵窦段、眼动脉段(即颈内动脉C2、C3、C4、C6段)和椎动脉各段,也可根据具体情况选择性应用于其他部位。

2 腔内隔绝治疗技术要点(建议)

2.1 病变及其载瘤动脉考虑要点

术前需完善病变,尤其是病变段动脉的影像学评估,内容包括治疗段动脉管径及其近远端落差、管壁病变类型和长度、病变动脉尤其是治疗段动脉走行和迂曲度及其管壁钙化和斑块情况。选择覆膜支架治疗的动脉壁病变长度一般不超过10 mm,如动脉病变长度超过10 mm,在治疗段及其上下血管较为平直情况下,可考虑采用多枚覆膜支架重叠的技术可行性(迂曲段血管不主张多支架治疗)。如怀疑病变段血管可能存在潜在重要穿支情况,建议采用高剂量对比剂方法造影予以观察和确认。植入覆膜支架过程中,应避免对穿支血管过多影响,造成严重不良后果。

治疗段动脉较为平直是覆膜支架治疗最为理想的条件,如治疗段动脉迂曲角度不大(一般建议不小于130°)情况下,且病变位于动脉大弯侧,可考虑选择覆膜支架治疗;对于治疗段血管过度迂曲者,球囊膨胀时容易损伤血管,可造成颅内出血严重并发症,应视为覆膜支架应用禁忌,同样对于治疗段血管迂曲且病变位于迂曲血管的小弯侧者,则覆膜支架植入后往往贴壁不良造成内漏风险,一般情况下不推荐应用;治疗段动脉远近端落差不宜过大,原则上落差大于0.5 mm也应视为覆膜支架应用禁忌。

2.2 覆膜支架尺寸选择要点推荐

一般推荐在2D造影上测量瘤体和载瘤动脉直径,同时建议准确地进行3D多角度测量,以评估载瘤动脉曲度成角,防止支架型号因病变载瘤动脉测量和评估错误造成选择失误。

覆膜支架直径选择应与治疗段血管直径基本一致,或略大于治疗段血管直径,不主张小于治疗段血管直径,建议以相等或不大于治疗段血管直径0.5 mm为宜。如治疗段动脉位于硬膜外或硬膜间位,覆膜支架直径选择可适当放宽。在治疗段动脉远近端直径有差异情况下,覆膜支架直径选择应以治疗段动脉直径宽的一端为准。

覆膜支架长度选择应大于动脉病变长度,覆膜支架一般应充分覆盖动脉壁破损口(包括动脉瘤瘤口、CCF瘘口及其他原因管壁破损口)。有几点值得引起注意:一是在治疗囊状动脉瘤时,因其瘤口特殊性,覆膜支架长度要足够长,推荐其长度要比影像学上可见瘤口长4~6 mm;二是在迂曲段血管选择覆膜支架长度时,应考虑保证病变能封堵前提下,覆膜支架长度选择宜短不宜长,防止在迂曲血管段球囊膨胀时损伤血管造成颅内出血严重并发症,以及长支架在迂曲段血管内贴壁不良造成内漏;三是治疗段动脉位于硬膜外或硬膜间位和治疗段动脉较为平直时,覆膜支架长度选择可适当增加。在需要保留重要分支血管时,覆膜支架末端不完全覆盖分支开口,绝大部分情况下即可保证分支血流通畅。

2.3 覆膜支架到位技术要点

覆膜支架系统由带膜支架和球囊导管组成,硬度较大,部分迂曲血管存在到位失败及支架输送过程中可能发生覆膜损坏风险。因此,对于部分通路迂曲者,可联合近端长鞘支撑和中间导管远端到位技术,提高覆膜支架到位成功率。对于部分血管极度迂曲者,推荐使用管径更小(5 F)、柔顺性能更好的中间导管;少数情况下,也可采用多导丝内支撑、球囊导管内支撑以及支架远端铆钉技术,辅助中间导管实现远端到位。在中间导管通路建立下,可实现覆膜支架平稳到位释放。

2.4 覆膜支架释放技术要点

覆膜支架到位前不建议负压排空球囊。

覆膜支架释放过程中为了减少对血管壁的损伤、提高支架和血管壁贴合性以及减少覆膜损伤,建议缓慢扩张球囊,同时注意输送系统张力控制,降低球囊扩张过程中支架移位风险。根据血管弯曲程度不同,球囊从开始扩张至达到命名压,时间应控制在1~3 min不等。在迂曲段血管球囊扩张压力以保证覆膜支架撑开即可,不一定要达到命名压,以减少球囊撑破血管风险。

同时建议球囊缓慢泄压,避免快速解除负压后支架与血管壁回缩不同步造成支架贴壁不良。

2.5 覆膜支架与辅助技术

2.5.1 覆膜支架+弹簧圈技术 对于高流量CCF、大/巨大动脉瘤,或动脉瘤位于弯曲段血管,覆膜支架腔内隔绝治疗具有较高的内漏风险者,或瘤体上/邻近位置有交通侧支血管存在,覆膜支架植入后可能存在经侧支内瘘风险者,均可考虑在覆膜支架植入前于瘤腔/海绵窦内进行部分弹簧圈栓塞。对于宽颈动脉瘤和高流量CCF,在动脉瘤腔内和瘘口远侧海绵窦内置入适当规格和数量弹簧圈,可分别起到支撑和稳定覆膜支架和减低CCF流量以显示瘘口确保完全封堵的作用;一般推荐在覆膜支架释放前进行部分弹簧圈栓塞,如选择覆膜支架释放后预置微导管填圈技术,在弹簧圈填塞操作或导管撤出过程中有增加内漏风险;如确需在覆膜支架释放后留置微导管弹簧圈填塞的,需要在原位留置球囊,必要时微导管撤除后进行补救后扩张。

2.5.2 裸支架辅助覆膜支架技术 一般情况下不常规推荐。对于部分载瘤血管瘤化严重的宽颈大动脉瘤、梭形动脉瘤或夹层动脉瘤,需要采用多枚覆膜支架套接技术时,如担心覆膜支架在套接过程中有塌陷进入瘤腔风险,可预先置入裸支架(首选推荐闭环支架)建立通路,在裸支架内进行覆膜支架套接治疗,但操作风险增加,不建议常规应用,仅在平直段血管可予考虑。

2.5.3 血流转向装置辅助覆膜支架技术 血流导向装置内植入覆膜支架或覆膜支架内置入血流转向装置均不作为常规操作推荐。少数特殊情况下,如血流转向装置植入后,远期随访管壁缺损病变修复不理想,且其他腔内介入技术没有很好补救措施时,可考虑在血流转向装置内置入覆膜支架作为补救措施;同样,覆膜支架植入后长期内漏不愈合,且进行弹簧圈补救栓塞或覆膜支架套接不可行时,也可考虑在覆膜支架内置入血流转向装置,作为对支架内漏的补救措施。

3 腔内隔绝技术并发症处理

3.1 内漏

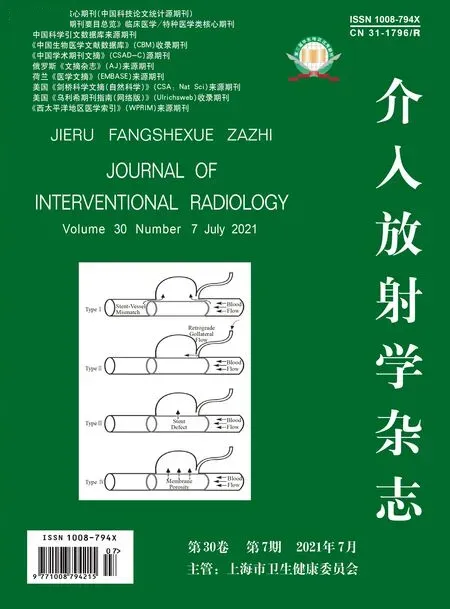

3.1.1 内漏分型 颅内覆膜支架植入后内漏可分为4型。Ⅰ型内漏:由于支架和血管贴壁不良或尺寸不匹配造成;Ⅱ型内漏:经侧支血管逆流形成;Ⅲ型内漏:由于支架自身缺陷所致;Ⅳ型内漏:由于膜孔隙渗漏形成[17],见图1。

图1 覆膜支架内漏分型[15]

3.1.2 内漏处理一般原则(推荐) ①选择合适尺寸覆膜支架(可略偏大,球囊低压下释放)是避免内漏,或决定覆膜支架内漏后能否妥善处理的关键。对于较为平直的载瘤动脉内漏、近端内漏应积极处理,部分少量远端内漏以观察为主。对于未破裂动脉瘤,若仅产生远端少量内漏,可予观察;对于破裂动脉瘤,不管近远端内漏,均应积极处理。②球囊后扩张是解除内漏的主要措施,建议球囊扩张速度缓慢,逐级增加压力,但不能压力过大,以防止血管破裂。对于支架尺寸选择明显小于载瘤动脉直径者,球囊后扩张往往疗效不佳。③对于迂曲段动脉瘤,或较大动脉瘤、瘤颈较宽动脉瘤的内漏处理,建议可预置部分弹簧圈,必要时也可考虑预置微导管;如内漏严重,可酌情考虑置入弹簧圈或用乙烯-乙烯醇共聚物Onyx胶进一步闭塞瘤腔。

3.1.3 内漏处理一般技术(推荐) 建议覆膜支架释放后球囊要原位保留,发生内漏后首先要在造影上仔细判别内漏分型和位置(支架前端还是后端内漏),如内漏量大、无法判别,提倡球囊原位后扩张,避免球囊移动带动支架移位。如内漏持续存在,后扩张应当针对内漏部位,部分前移或后撤球囊,使球囊主体(非球囊头端)尽可能位于内漏部位,增加后扩张过程中支架与血管壁贴合。如内漏不明显,建议要多角度造影,甚至等候10 min再次造影观察。球囊扩张次数建议不超过3次,同时压力也不能过大。撤出球囊后再发现内漏,需再次置入球囊进行后扩张时一定要评估支架移位风险,尽量避免反复进出球囊造成支架移位。针对大量内漏,必要时可桥接多枚覆膜支架,但慎重选择第2枚或多枚覆膜支架植入,尤其是在迂曲病变动脉内桥接覆膜支架植入时需慎重;近端植入覆膜支架时,支架尺寸选择一般与前枚支架相同或略大,应避免复杂操作导致不良事件增加。

特殊情况下,可考虑必要时植入支撑力较好、金属覆盖率较高支架,将整个病变节段予以覆盖作为补充(此操作慎用)。若采取上述方法内漏仍存在,并有高危出血倾向时,可在充分评估对侧动脉或相邻循环代偿情况下,酌情考虑闭塞患侧母体动脉或外科手术夹闭。

3.2 血管痉挛

球囊扩张覆膜支架进行释放后,可能会引发靶血管处及邻近分支血管痉挛,造成支架即刻贴壁影像良好假象,但痉挛期过后有内漏复发的可能性。所以支架缓慢释放后,应再观察一段时间(或用抗血管痉挛药物后)再复查造影,充分排除血管痉挛因素,确认无内漏时撤出球囊,结束手术。

3.3 血栓事件

覆膜支架植入物除有金属支架骨架还包括外覆膜材料,并且在弯曲段血管内植入覆膜支架后覆膜在弯曲段血管内,尤其是小弯侧可发生皱缩和堆积,从而引起高致栓性。同样,覆膜支架在弯曲段植入后开放不全或贴壁不良,也具有较高致栓性[16]。术前和术后充分双抗治疗,血栓弹力图检测,并且有条件进行基因检测,明确对药物是否有抵抗,术中肝素化和术后抗凝,均为预防覆膜支架植入后血栓形成的关键。同时需要避免在过度迂曲血管内植入覆膜支架,避免选择过长支架增加贴壁不良风险。如覆膜支架植入术中或术后出现支架内急性血栓事件,可通过加用血小板糖蛋白(GP)Ⅱb/Ⅲa受体拮抗剂,或球囊扩张及其他机械碎栓技术,恢复支架内前向血流。对于部分高风险者,推荐覆膜支架植入术前进行靶血管BOT试验。

3.4 血管破裂出血

覆膜支架释放后引起血管破裂出血是覆膜支架植入最为严重的并发症,支架尺寸选择不当、治疗段动脉迂曲和管壁硬化等均是造成载瘤动脉破裂的高危因素。要引起注意的是,鉴于覆膜支架是球膨式覆膜支架,且球囊长度比覆膜支架规格要长,球囊膨胀柔顺性差,在迂曲血管内易损伤血管,导致破裂出血。因此,选择覆膜支架长度时一定要考虑球囊实际长度在膨胀时对治疗段血管的潜在风险。出血后补救措施主要包括球囊反复充盈止血和载瘤动脉闭塞等。

3.5 动脉瘤迟发破裂出血

迟发性动脉瘤破裂出血的主要原因是各型内漏持续存在,因此避免动脉瘤迟发出血的主要措施是解决内漏。

3.6 支架内再狭窄

覆膜支架脑血管植入后再狭窄受患者临床相关因素、管腔直径、血管弯曲度和血流动力学等多因素影响。覆膜支架脑血管内植入后晚期再狭窄率低,2年和6年支架管腔丢失率与术后即刻相比,分别仅为(18.0±13.3)%和(29.0±18.5)%[1]。覆膜支架内狭窄和内皮化延迟密切相关,研究表明覆膜支架较裸支架内皮化可明显延迟,且覆膜支架在弯曲段血管内较平直段血管内皮化延迟。覆膜支架完全内皮化通常需要6~12个月时间,因此推荐双抗药物疗程一般至少半年[18]。同时,吸烟和支架成角是预测晚期支架内狭窄的危险因素[1]。

3.7 支架膜膨出

覆膜支架植入后,在无创血管成像或造影随访过程中,可观察到覆膜支架植入段血管部分管腔膨隆现象,常发生于侧壁动脉瘤瘤颈部或梭形/夹层动脉瘤体部,需要与内漏鉴别。上述造影表现可能与覆膜支架局部膜膨出有关,且在覆膜支架体部、缺乏血管壁支撑部位更易发生。其发生机制主要是由于外覆膜材在支架体部依靠缝线和支架骨架进行疏松连接,有利于覆膜支架在弯曲段血管内释放时,小弯侧的膜材在皱缩状态下进行均匀再分布。这一设计可能是造成持续血流动力学作用下发生部分膜膨出的主要原因,这一现象应该是无害的,建议临床定期随访。

4 腔内隔绝术围手术期药物处理

4.1 术前抗血小板聚集治疗

联合应用两种抗血小板聚集药物,氯吡格雷(75 mg/d)和阿司匹林(100 mg/d),术前3~5 d开始口服。术前常规检查血栓弹力图,如有氯吡格雷抵抗可考虑替换为作用效果更强的P2Y12受体抑制剂替格瑞洛;或者术前4 h应用负荷剂量,氯吡格雷300 mg和阿司匹林300 mg,一次口服或其他途径摄入。

4.2 术中肝素化

术中应肝素化,首次剂量为4 000~5 000 U静脉内注射或60~80 U/kg剂量团注;第2小时半量团注,依次类推,最少每小时追加1 000 U,以保持患者全身肝素化状态,即活化凝血时间(ACT)维持在基础ACT 2倍以上。

4.3 术后抗凝和抗血小板聚集治疗

覆膜支架术后可考虑短期抗凝治疗,建议每12小时皮下注射低分子肝素4 000~5 000 U,持续3 d;联合口服氯吡格雷(75 mg/d)和阿司匹林(100 mg/d),至少6~12个月以上;然后建议单抗长期口服。

如果破裂动脉瘤内漏严重,或其他病变覆膜支架术后有高出血风险,可酌情减少低分子肝素应用时间。

对于急诊覆膜支架植入,术前如无条件口服双抗3~5 d,推荐术中应用血小板GPⅡb/Ⅲa受体拮抗剂(如替罗非班);术后CT证实没有新发出血,可予以重叠双抗负荷剂量(阿司匹林300 mg,氯吡格雷300 mg)4~6 h后停用GPⅡb/Ⅲa受体拮抗剂。

覆膜支架治疗巨大动脉瘤后视情况应用激素。主要是因为瘤体血栓机化后体积增大,造成对硬膜和神经的刺激及邻近脑组织的压迫,以致患者症状加重。为缓解这一症状,可增加激素应用,但临床效果有待进一步评定。

5 患者随访管理

覆膜支架植入后,建议术后6个月常规行脑血管造影复查,明确病变腔内隔绝治疗效果,同时评估覆膜支架内再狭窄情况,根据造影结果调整抗血小板聚集药物应用。必要时可在12个月后再次复查造影,明确病变愈合和支架内狭窄情况。对于部分高龄或不能耐受血管造影检查者,可行CTA检查,以评估病变腔内隔绝疗效和血管通畅情况。

6 腔内隔绝术经济学分析

通过提取和分析直接医疗费用,如药品费用、医疗器械费用、日常病床费用、护理费用、检查费用等数据建立决策树模型,评价覆膜支架与血管内弹簧圈栓塞治疗颅内动脉瘤(直径>7 mm)卫生经济学成本和疗效,结果表明覆膜支架、弹簧圈栓塞治疗的直接医疗费用分别为141 582.95元、177 407.35元,动脉瘤复发率分别为0%、28.9%,覆膜支架治疗效果优于弹簧圈栓塞治疗,其增量成本效益比(incremental cost-effectiveness ratio,ICER)增加-63 055 263.7元/避免死亡;因此,覆膜支架可改善颅内动脉瘤(直径>7 mm)患者临床疗效,降低总医疗费用[19]。

声明:复杂颅脑血管病变治疗难度较高,同样,覆膜支架腔内隔绝治疗技术复杂,也在不断摸索和完善中,其他介入新材料、新技术及新理念不断涌现。因此,本共识是对该领域的阶段性认识,仅代表参与编写和讨论专家的观点,解释权归本共识编写委员会。

[参与本共识讨论专家(按姓氏汉语拼音排序):曹文峰(江西省人民医院)、陈 锷(厦门大学附属中山医院)、程光森(珠海市人民医院)、段传志(南方医科大学珠江医院)、方 淳(同济大学附属同济医院)、冯文峰(南方医科大学南方医院)、顾斌贤(上海交通大学附属第六人民医院)、顾宇翔(复旦大学附属华山医院)、管 生(郑州大学第一附属医院)、何旭英(南方医科大学珠江医院)、姜除寒(北京天坛医院)、姜维喜(中南大学湘雅医院)、李秋平(复旦大学附属中山医院)、李明华(上海交通大学附属第六人民医院)、李天晓(河南省人民医院)、李铁林(南方医科大学珠江医院)、林 东(上海交通大学医学院附属瑞金医院)、刘建民(海军军医大学第一附属医院)、刘一之(苏州大学附属第一医院)、刘增品(河北医科大学第二医院)、马廉亭(中部战区总医院)、毛国华(南昌大学第二附属医院)、任少华(山西省人民医院)、施海彬(江苏省人民医院)、史怀璋(哈尔滨医科大学附属第一医院)、谭华桥(同济大学附属同济医院)、万杰清(上海交通大学医学院附属仁济医院)、王东海(山东大学齐鲁医院)、王 峰(大连医科大学附属第一医院)、王 君(解放军总医院)、汪 雷(三峡大学第一临床医学院附属宜昌市中心人民医院)、汪求精(中山大学附属第三医院)、吴建梁(河北医科大学第二医院)、吴中学(北京天坛医院)、谢晓东(四川大学华西医院)、杨东虹(陆军军医大学大坪医院)、张 帆(海南省人民医院)、张鸿祺(首都医科大学宣武医院)、张庆荣(南京鼓楼医院)、张晓龙(复旦大学附属华山医院)、张永成(井冈山大学附属医院)、赵振伟(空军军医大学第二附属医院)、钟 书(广西壮族自治区人民医院)、朱悦琦(上海交通大学附属第六人民医院)。执笔:朱悦琦、谭华桥]