2019-07 Ridgecrest地震及其余震的双差重定位分析

黄小梅 陈 强 张一君 杨莹辉 靳 鑫 蒋子琴

1 西南交通大学地球科学与环境工程学院,成都市犀安路999号,611756 2 成都理工大学地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室,成都市二仙桥东三路1号,610059 3 西南石油大学地球科学与技术学院,成都市新都大道8号,610500

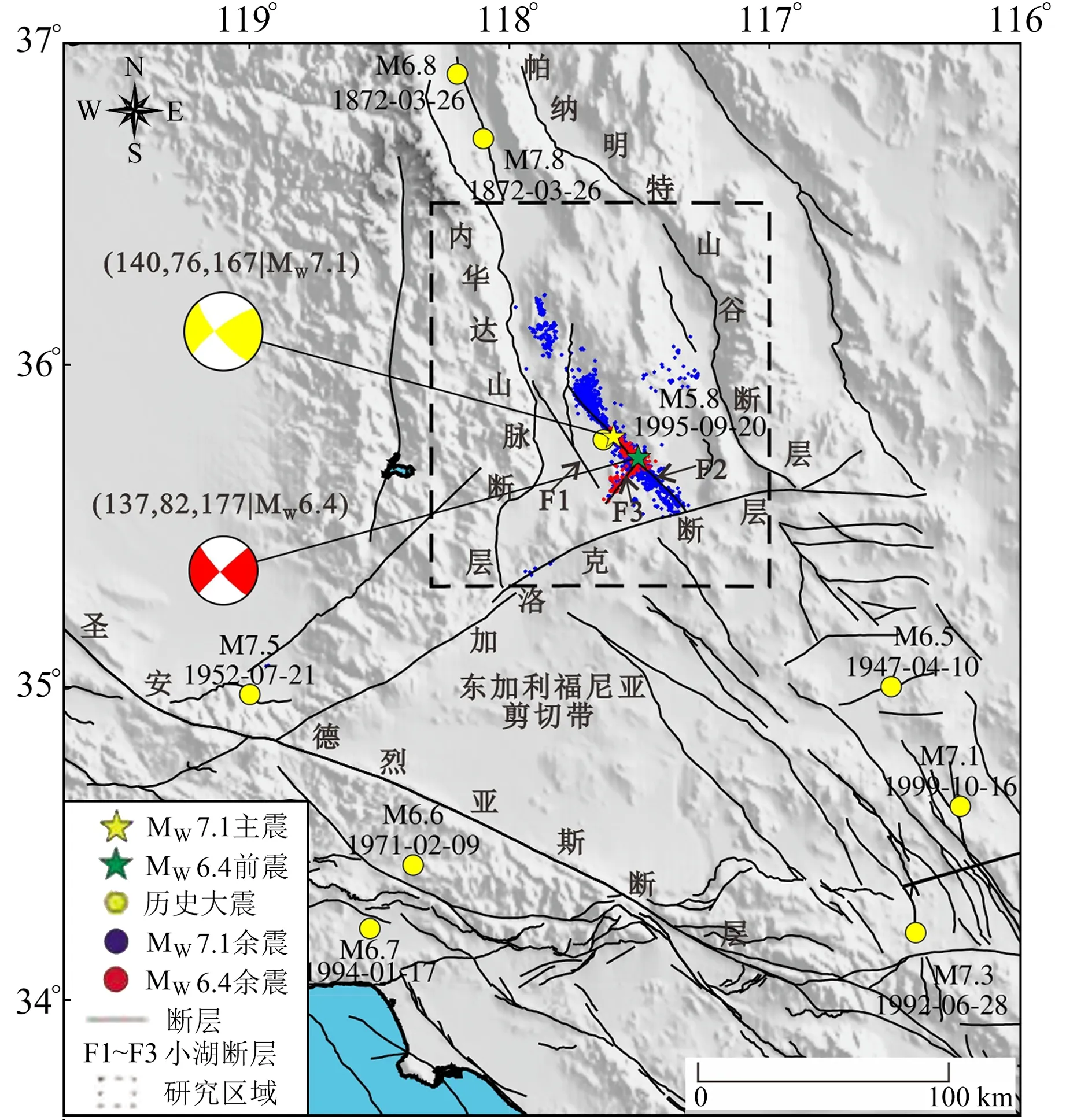

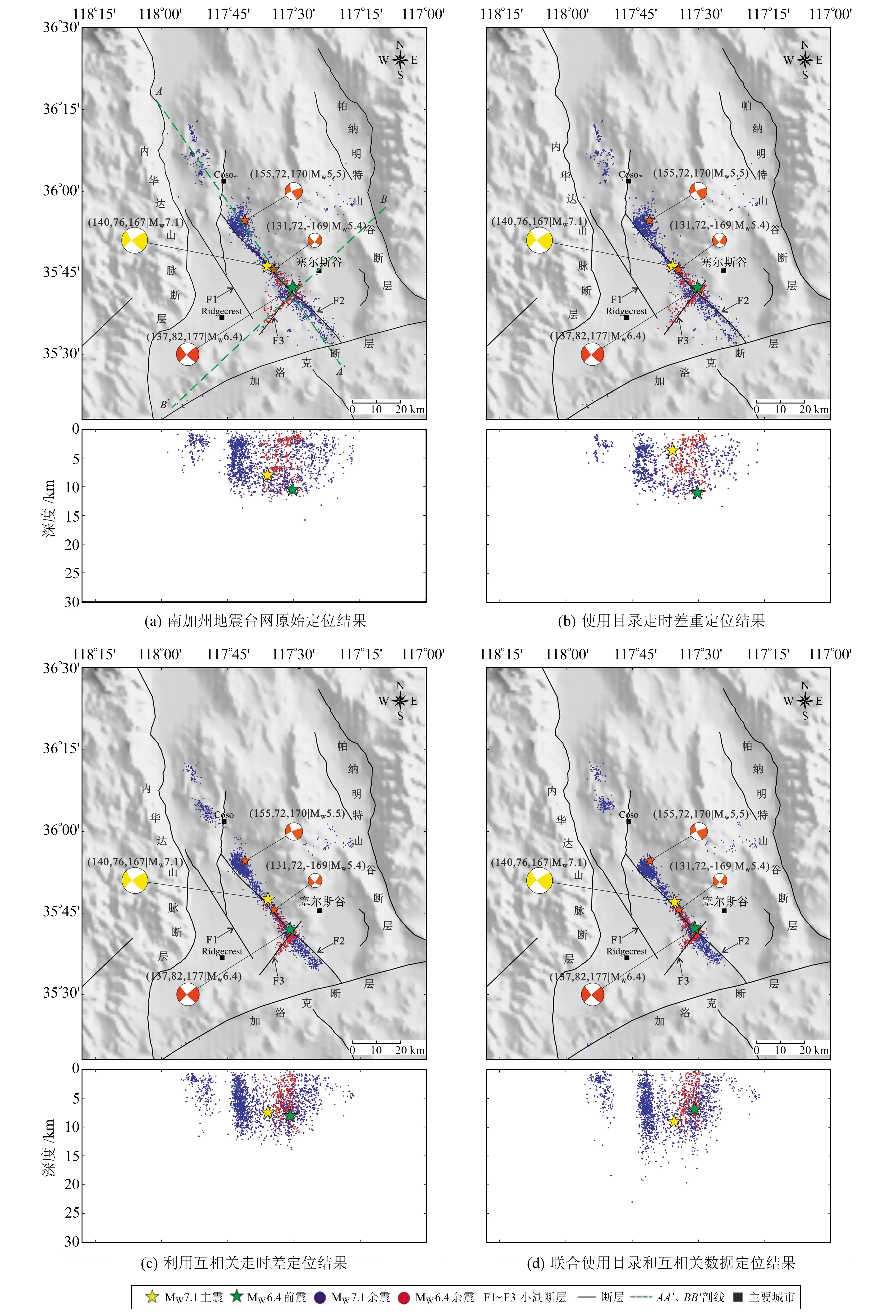

2019-07-04、06美国加利福尼亚州Ridgecrest分别发生MW6.4前震及MW7.1主震。MW6.4前震发生在加利福尼亚州板块边界侧面的东加利福尼亚剪切带(ECSZ),震中位于圣安德烈亚斯断层东北约150 km处,距加州塞尔斯谷西南约12 km,发震断层可能为走向NE-SW、具有左旋走滑趋势的断裂带或走向NW-SE、具有右旋走滑趋势的断裂带[1-3]。MW7.1主震的余震呈NW-SE向展布,向北延伸至中国湖(China lake),东南向加洛克断层(Garlock fault)延伸,在距断层约5 km处停止。据历史资料记载,Ridgecrest地震序列50 km范围内共发生8次M>5地震[4-6],对东加利福尼亚剪切带造成严重破坏(图1)。

图1 震中区域构造背景

对地震进行精定位,有助于准确描绘震后震源区的地震时空分布图像,并确定发震断层的空间分布。本文基于双差地震定位方法[7-8],利用近震P波目录走时差数据和互相关走时差数据,反演Ridgecrest地震及震后1个月内MW≥2.5余震的震源参数,并以此为基础反演断层在地壳深部的分布,分析震源时空分布特征,探讨本次地震序列的断层构造,为后续研究提供参考。

1 数据和方法

1.1 数据和速度模型

南加州地震台网(SCSN)拥有400多个分布密集的地震台站,负责监测美国与墨西哥边界以北至圣路易斯-奥比斯波(San Luis Obispo)和大派恩(Big Pine)地区的地面运动。选取南加州地震数据中心(SCEDC)发布的2019-07-04~08-06 MW7.1主震震中500 km范围内的295个台站记录的震相观测报告及160个CI台网记录的宽频带数字波形数据,对地震序列进行精定位。

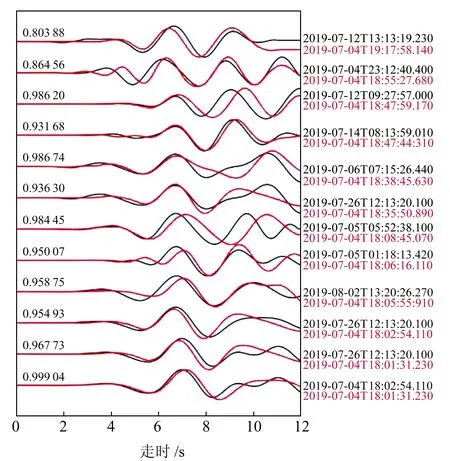

选用基于AK135全球参考模型[9]的一维地壳速度结构模型,并使用Crust1.0模型进行修正,具体参数见表1。

表1 Ridgecrest震源区一维速度模型

1.2 双差定位方法

选用双差定位方法对Ridgecrest地震序列进行精定位。与传统定位方法相比,该方法能够在较大范围内高分辨地确定震源位置,其原理是通过对地震事件对到同一台站的理论到时差和实际到时差的残差(双差)进行反演获得震源位置信息,当事件对间距较近时可有效减小地壳速度模型不够精细而造成的定位偏差[10],具体步骤见文献[7-8]。

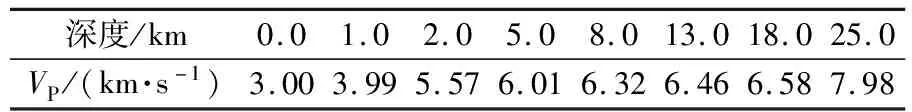

1.3 走时差计算

利用研究区的震相观测报告绘制震相走时曲线(图2(a)),剔除偏离较大的走时值后,共得到70 167条P波走时目录数据(图2(b)),汇编成双差定位地震目录文件。在地震匹配中,采用震中距小于500 km的震相数据,事件对之间的间距小于10 km,确保每个事件有不少于8个震相数据。经筛选后共得到274 138对P波震相对,占总震相对的90%,弱连接事件为30个,仅占总事件数的1.43%。震相走时曲线及弱连接事件数表明本文所用数据精度较好。

图2 Ridgecrest地震序列走时曲线

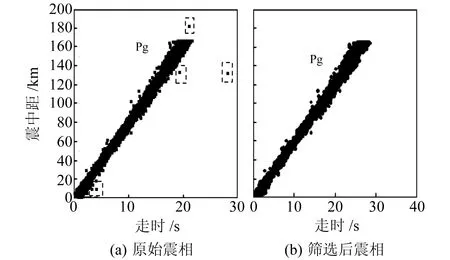

在双差地震定位中,联合使用波形互相关技术得到的相对走时差可提高事件对之间的到时差精度,增加双差观测数,从而提高地震定位的精度。本文依据目录事件对的匹配信息,挑选信噪比较高的波形数据,对其带通滤波到0.25~0.5 Hz,并使用Schaff等[11]提出的相关检测函数(correlation detector),选择P波前2 s和后4 s的时间窗,对2个相似波形进行互相关计算,得到部分波形互相关结果(图3)。通过波形互相关计算,共获得250 704对互相关走时差,相关性系数在0.6以上。

图3 部分P波波形互相关结果

2 地震重定位结果

利用双差重定位方法对Ridgecrest地震序列的2 098个事件进行重定位,采用共轭梯度法(LQSR)分别获得2 069个目录数据、2 073个互相关数据和2 037个目录与互相关数据联合反演的地震重定位震源参数,重定位率高达97%。图4(b)为仅使用地震目录数据重定位结果,与原始定位结果(图4(a))相比,震源沿断层分布的线性趋势更为集中。地震群分为4个事件簇,余震分布与小湖断层展布方向一致,在帕纳明特山谷断层附近和加洛克断层西南方向末端分别形成一个小型事件簇,而在Coso地热区附近存在一个缺震带,地震越过该处向更北方向形成一个事件簇,前震、主震及大部分余震形成一个大型事件簇,表明Ridgecrest地震序列断层构造的复杂性。MW6.4前震及余震呈“L”形分布,MW7.1主震发生后余震展布从“L”形变为“T”形。在深度方向上,重定位后震源深度主要分布在4~8 km,经2轮迭代后,加权均方根残差由171 ms降至65 ms,其东西、南北和深度方向的平均相对误差分别为0.271 km、0.266 km和0.404 km。

各分图中,上图为平面图,下图为震源深度沿经度方向剖面

由仅使用互相关数据进行重定位的结果(图4(c))可知,震源分布沿断层的线性趋势更加显著,可提高深度方向的定位精度,前震和主震的震源深度与USGS结果相似,余震在36°N、117.8°W附近的地震空缺带表现更为明显;在深度方向上,重定位后震源深度呈分段条带特征。经2轮迭代后,加权均方根残差为57 ms,其东西、南北和深度方向的平均相对误差分别为0.215 km、0.200 km和0.233 km。

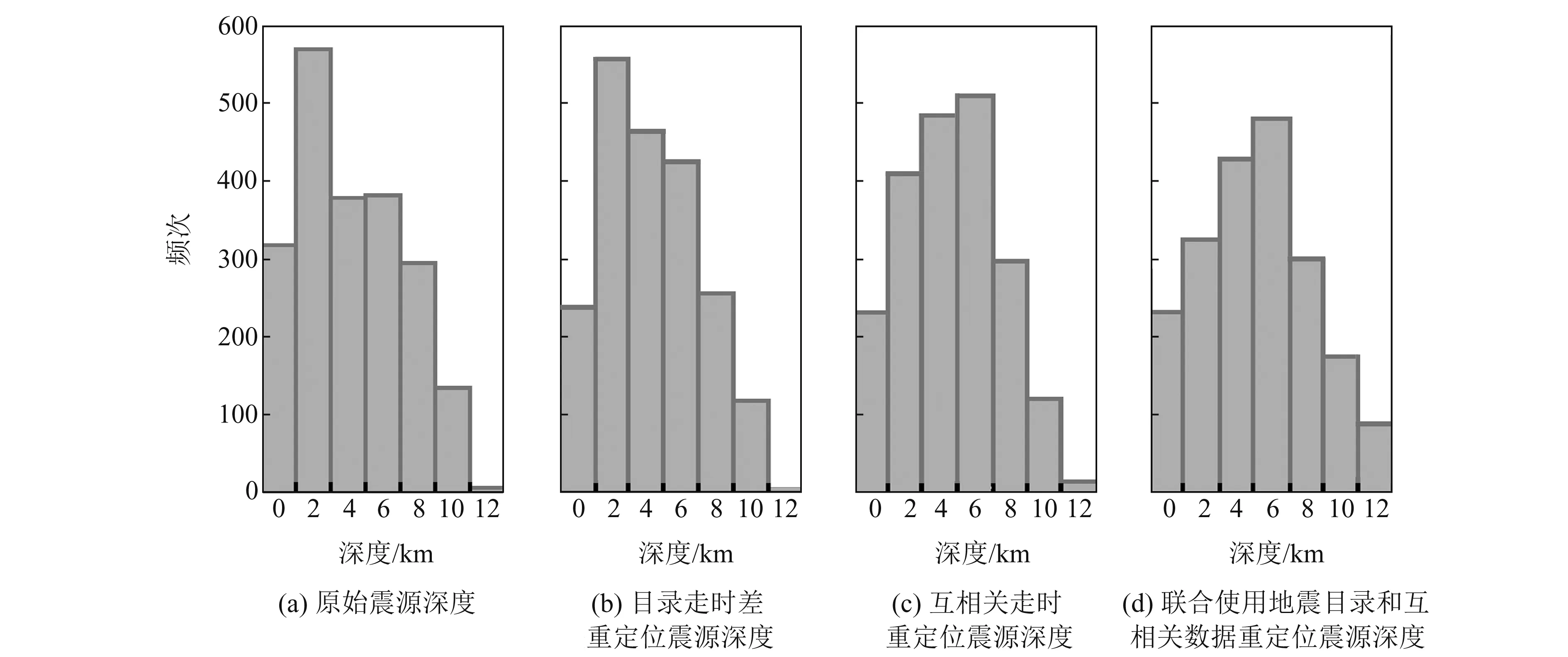

联合使用地震目录和互相关走时差进行重定位(图4(d))获得的震源分布特征与仅使用互相关数据进行重定位的结果类似。经4轮迭代后,相互关走时残差和目录走时残差分别为55 ms和72 ms,其东西、南北和深度方向的平均相对误差分别为0.139 km、0.130 km和0.159 km,震源深度结果(图5(d))表明,重定位后震源深度的分布更趋向于正态分布。

图5 震源深度直方图

3 Ridgecrest地震活动性和断层构造分析

3.1 地震活动与断层构造分析

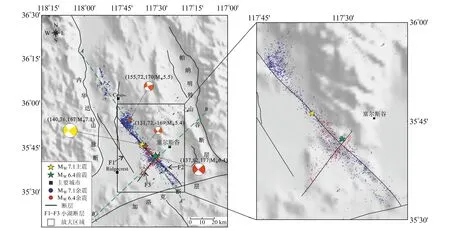

由于Ridgecrest地震的发震及破裂过程较复杂(图6),地震的发生触发了该处规模不一的复杂“断层系”,因此应结合余震分布的线性特征、震源机制解、地震构造和野外调查报告[1],分析探讨地震活动性和断层构造的关系。Ridgecrest地震序列开始于MW6.4前震,短时间内在空间分布上呈“L”形,重定位后余震分布呈现出2个方向的展布,其中沿NW-SE方向约142°,沿NE-SW方向约227°,倾角约为87°,这与GFZ公布的震源机制解相吻合。结合余震分布、震源机制解、震源区地质构造背景和野外调查报告推断,发震断层应为一条走向NW的活动断层,与震源区小湖断裂带产状相似,由此推断小湖断裂带为前震的发震断层。Ridgecrest地震序列的深度剖面(图7)表明,断层在较深处开始破裂,余震往更浅区域移动,破裂向浅层区域延伸。

图6 Ridgecrest地震序列重定位结果

前震发生34 h后,MW7.1主震被激发,引起更大的能量释放,这可能是由于前震近似位于构造应力和地应力集中的断层转折处[10],而主震的余震不仅往西北方向延伸,也往东南方向延伸,迅速将前震的“L”形展布变为“T”形展布。余震的传播是一个“双向”延伸的过程,这与走滑型地震分布特征一致[12]。Kendrick等[1]的现场调查报告显示,该破裂沿2个方向延伸,Zhang等[13]在反演震源破裂的过程中发现,主震的破裂具有不对称性双向特点。主震及余震的分布呈NW-SE向展布,走向约142°,重定位后震源深度在BB′剖面上(图7)显示出地震序列倾角近似垂直的特征,结合主震及其较大余震的震源机制推断,主震为右旋走滑事件,断层走向应为NW-SE。而震源区附近发育有右旋走滑机制的小湖断裂带及左旋走滑机制的加洛克断层,加洛克断层发生浅层蠕变,但蠕变未向西延伸至地震活动区,小湖断裂带右旋走滑的平均速率约为0.6~1.3 mm/a,比加洛克断层快数倍[3,14-15],由此推断小湖断裂带应为地震序列的发震断层。此外,加洛克断层西南方向末端形成事件簇,今后是否会发生更大的地震值得密切关注。

小图中,横坐标为时间,单位d,纵坐标为余震震源深度与主震或前震震源深度差值,单位km

从图6可以看出,余震分布的东南和西北末端呈“V”形和三角形特征,尤其在东南端呈现数条近似平行的断层构造,而在西北末端出现缺震带,地震越过该区域往更北方向传播,这可能是由于Coso地热区影响地震活动的传播。不连续和多种形态的余震分布揭示了Ridgecrest地震序列断层构造的复杂性,在MW6.4前震发生后,震源区积累的能量未能完全释放,余震沿断层面不断向上传播的过程受到影响,进而触发MW7.1主震,激活该处存在的共轭断层,小湖断裂带为此次地震序列的发震断层。

3.2 不同剖面震源深度与地质活动的关系

为显示不同剖面震源深度分布特征与地质活动的关系,分别将震源投影到地震剖面(图7)上,图中AA′剖面走向与主震一致,BB′剖面与AA′剖面近似正交。在AA′剖面上,地震到剖面轴线的距离为40~50 km,以坐标横轴原点为界,右侧余震数量相对较多,地震分布呈西北少、东南多的特征。从MW6.4前震的余震剖面(图7)可以看出,地震始于深处,余震往浅部移动,断层破裂向浅层区域传播,震中位置大致向南东方向移动,表明MW6.4前震的活动与走向NE、倾向NW的断裂活动有关。余震在AA′剖面上无拥簇现象,呈分段条带特征,揭示该处存在由5条以上复杂断层构造组成的断层系。Ridgecrest地震序列在BB′剖面方向展布约15 km,近似垂直于剖面,倾角约87°,表明地震序列与走滑型断层构造有关。

4 结 语

本文基于双差地震定位方法,利用近震P波目录走时差数据和互相关走时差数据反演2019-07两次Ridgecrest地震及主震后1个月内MW≥2.5余震的震源参数。重定位结果显示,2 098个事件形成4个事件簇,可获得高达97%重定位率的震源参数,其中仅使用目录数据的重定位地震数量为2 069,仅使用互相关数据的重定位地震数量为2 073,同时使用目录数据和互相关数据进行重定位得到2 037个精定位震源参数。重定位后目录走时残差为65 ms,互相关走时残差为57 ms,双差定位可提高地震重定位精度,运用互相关技术可提高人工拾取到时的精度,引入互相关走时差可使重定位精度提高。由重定位后深度剖面可知,地震位置在水平方向变化较小,但在震源深度上存在明显波动,可能是在震中距和速度模型相同的情况下,深度定位误差与走时差有关,走时差越大深度定位误差也越大[16]。将精定位后的余震分布特点和震源机制解、地震构造及野外调查报告相结合,可有效分析地震活动性和断层构造的关系。重定位后余震分布长约90 km,宽约25 km,东南部余震较多,西北部余震较少,由此推断前震破裂往西南方向扩展,最大滑动量在NE-SW方向上,而主震为双边破裂,最大滑移量在NW-SE方向上。重定位后震源空间分布的线性趋势更加明显,地震序列表现出多断层组成的断层系特征,震源深度的优势分布为4~8 km,“L”形和“T”形震源空间分布特征揭示了共轭断层的存在,推测小湖断裂带为地震序列的发震断层。

与前人的研究相比,本文对地震活动与断层构造的关系进行了定量分析,推断了地震序列的发震断层,可为今后复杂断层研究和风险性评估提供信息,同时为该地区层析成像研究提供参考。