水平模袋桩在隧道进洞口注浆加固中的应用

郑世杰,赵争科,冯 超

(中交隧道工程局有限公司,北京 100102)

0 引言

近年来,随着我国交通基础设施建设的迅猛发展,隧道工程建设数量日益增多[1]。但我国地质环境复杂,在地下工程进洞口施工过程中,经常遇到围岩风化破碎严重、稳定性差等不良地质,施工难度大,如支护措施不当,极易引发坍塌等安全事故。

目前对隧道进洞口不良地质加固已取得一些成果。黄启贵等[2]针对隧道进出口段地质环境复杂不良情况,应用管棚与小导管联合注浆技术确保了施工质量与安全。针对复杂环境下的洞口加固问题,杨曌[3]、赵毅鑫等[4]采用管棚注浆技术进行处理,最终形成了较强的预支护体系。郑明新等[5]对偏压隧道洞口段不良地质的加固方案进行研究,结果表明,局部注浆配合锚杆支护加固后土体稳定性好,还可减少开挖对地表变形的影响。由于管棚注浆、超前小导管注浆等传统加固技术难以控制浆液扩散范围,因此为了克服这一缺点,模袋注浆逐渐应用在不良地质的加固处理中。张浩等[6]采用模袋注浆技术解决注浆过程中跑浆、串浆等问题,并推导计算出模袋注浆的注浆压力理论公式。帅建兵[7]应用模袋注浆桩技术,对破碎带围岩浆液扩散范围进行控制,从而降低了浆液的无效扩散与用量。吕虎波[8]为解决隧道断层带突水涌水注浆加固问题,采用模袋高压分段注浆技术,成功取得了堵水加固效果。陈剑等[9]采用地表模袋注浆与洞内堵水联合注浆技术处理破碎带突水涌砂灾害,最终大幅度提高了破碎围岩的强度,并封堵了渗流通道。闫苏涛[10]在平导不良地质段进行模袋注浆,分析了模袋注浆的可行性,结果表明模袋注浆工艺在注浆效果、成本、工期等方面较传统注浆工艺有明显优势。张柯[11]通过采用模袋技术对软土地基进行加固,并与数值模拟结合,分析模袋成桩的受力特性。目前模袋在隧道不良地质加固中的研究多只考虑浆液的作用,较少考虑模袋注浆成桩后对地层的挤密作用,缺乏模袋桩加固机理方面的认识,采用水平模袋控制浆液扩散的研究也极少。

因此,本文以青岛市红岛—胶南城际轨道交通二期工程香江路站进洞口不良地质加固为工程背景,研究水平模袋桩工艺的加固机理,并展开工程应用,最终取得良好的加固效果。

1 加固方案分析

1.1 工程概况

青岛市红岛—胶南城际轨道交通二期工程嘉陵江路站—香江路站区间由嘉陵江路站(2层,框架)引出后,沿嘉陵江西路敷设,途经金泰苑小区、青岛印象住宅楼、中国石化加油站、爱思恩梯重工有限公司厂房、鑫奥特汽车服务、金隅丽港城、井冈山新村、东海龙宫、亿星宾馆、青岛海关缴私分局等,到达香江路站(2层,框架)。

目标加固段为香江路站进洞口,起止里程为Y(Z)SK6+148.979—Y(Z)SK6+178.979,段长30m。

1.2 工地地质分析

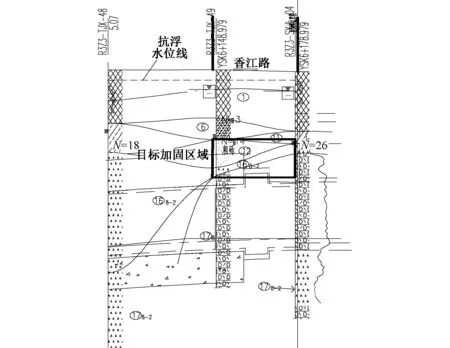

本隧道区间属于滨海堆积区,地形平坦,地势较低,进洞口需加固范围内的地层分布为:①第四系全新统人工素填土层,土体湿度稍湿~饱和,松散~稍密,土体颗粒不均匀,透水性强,属于Ⅰ级松土;④海相沼泽化层,含淤泥中粗、砂断续分布于填土层下部,土体含水量为饱和状态,土质松散,透水性强,富水性好,为可液化地层,液化等级为中等~严重,属于Ⅰ级松土;⑥含有机质粉质黏土层,基本连续分布于海相层底部,土质均匀,土体流塑~软塑状,局部为可塑性土,微有腥臭味,透水性差,属Ⅱ级普通土;上更新统冲洪积层粉质黏土,土体可塑~硬塑状,土质较均匀,连续分布于场区内,透水性差,属Ⅱ级普通土;上更新统粗、砾砂,场区范围内仅局部分布,土体含水量为饱和状态,密度在稍密~中密,砂质不纯,且混有较多黏性土,富水性较好,透水性较好,属Ⅱ级普通土;下伏基岩主要为燕山晚期花岗岩,中风化花岗岩;8-2层凝灰岩(砂土状碎裂岩),紫褐色~灰褐色,碎裂结构,块状构造;原岩为凝灰岩,胶结物为火山灰等,碎屑物为长石晶屑、岩屑等;节理、裂隙很发育,节理面可见较多铁锰质浸染;岩芯呈砂土状、角砾状,粒径0.5~2.0cm,最大4.0cm,手可掰碎,岩芯采取率65%。香江路站进洞口地质纵断面如图1所示。

图1 香江路站进洞口地质纵断面

由地质纵断面图可知,目标加固区域内隧道拱顶以上4m范围内,分布8-2层凝灰岩及上更新统粗、砾砂,地层分布杂乱,变化剧烈,地层自稳能力差,受开挖扰动影响大,安全开挖难度较大。

图2 碎裂岩开挖情况

1.3 进洞口加固方案分析

由地质分析可知,隧道进洞口加固仅采用管棚支护不够,必须对隧道拱顶地层进行注浆加固,工程上通常采用管棚+注浆加固方案。但本项目中隧道拱顶地层注浆加固存在以下难点。

1)地层加固条件较高 隧道区间地质条件较差,拱顶上方分布上更新统冲洪积层粉质黏土,且含有松散土,围岩稳定性差,地层承载力较低、含水率较高,开挖时极易造成涌水、坍塌等事故。进洞口周围地表建筑较多,为确保隧道开挖后地表房屋建筑实现“零沉降”,对加固后地层土体强度提出较高要求。

2)浆液扩散不易控制 依据相关研究和资料,本项目地层注浆属于劈裂和挤密复合注浆模式,注浆扩散由劈裂效应起主导作用。在注浆加固初始阶段,浆液首先会向应力较小的地层进行劈裂扩散[12-13]。碎裂岩地层以上为易劈裂地层,因此,在对目标地层进行注浆过程中,浆液会有明显的向上扩散趋势,浆液会向浅部地层扩散。这将导致浆液在目标加固区,即隧道拱顶附近碎裂岩地层,留存在的浆液较少,出现浆液无效扩散过大,无法起到预期的注浆加固效果。同时,浆液无效扩散会导致注浆材料损失,增加项目成本,降低经济效益;若浆液在目标地表范围外扩散,会对周围环境造成污染,产生一定程度的负面社会影响。

3)隧道周围管线影响 碎裂岩以上主要地层为粉质黏土和素填土,其中粉质黏土可压缩性极低,因此注浆扩散至该地层时,注浆压力将产生明显的地层抬升,进而表现为地表抬升隆起。而隧道上方及周围区域管线密集,主要有天然气、电缆、雨水、路灯、雨水等管线,对注浆引起的地层抬升非常敏感,且控制难度较大。

为了克服上述注浆加固难题,本项目在管棚+注浆加固的基础上,引入了水平模袋桩工艺,形成三重复合的加固支护模式。

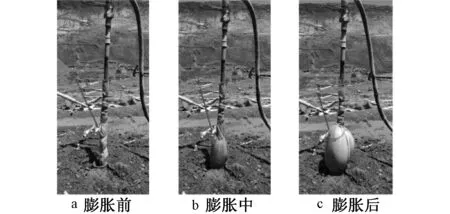

2 水平模袋桩工艺研究

模袋桩是通过注浆浆液与高强纺织土工布袋形成类似圆柱状的硬化体来加固地层的技术,是注浆技术与土工织物综合应用的工艺[14],其方法为在注浆管外壁绑扎直径为40~60cm的高强纺织土工布袋,通过钻机引孔后将注浆管放入注浆孔内,注浆前向高强纺织布袋内注入速凝性浆液,模袋布随浆液的注入不断膨胀并挤压钻孔孔壁及周围土体,待模袋布充填完毕,形成类似圆柱状的硬化体。膨胀模袋绑扎工艺如图3所示,膨胀模袋注浆工艺如图4所示。

图3 膨胀模袋绑扎工艺

图4 膨胀模袋注浆工艺

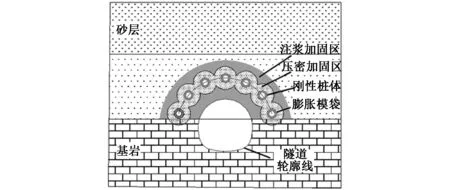

模袋在膨胀过程中,模袋内压力始终大于周围的地层应力,周围地层不断被挤压,模袋周围土体透水性降低,提高了土体密实度和强度[15]。地层应力增加,浆液劈裂地层扩散所需的起劈压力也相应增加。模袋桩影响范围内的地层除了自身强度提高,与模袋桩形成一个整体的加筋复合加固体,还能起到止浆岩盘的作用,可有效控制浆液的扩散范围,减少浆液损失,确保目标地层的注浆加固效果。模袋桩作用机理如图5所示。

图5 模袋桩作用机理示意

模袋桩工艺的特点描述如下。

1)相比于普通注浆过程,整个施工过程并不繁琐,只需在普通注浆管外壁绑扎高强纺织土工布袋,然后随注浆管一同放入钻孔内,无须再次培养专业技术人员,普通注浆人员即可进行操作。

2)施工成本低,钻孔注浆设备为常规设备,涉及材料主要包括水泥、水玻璃、高强纺织土工布袋等,工程造价低。

3)施工灵活方便,成孔孔径小,可利用小型钻机设备进行施工。

4)适用范围广,可在各种复杂地质中应用,加固效果显著。

5)高强纺织土工布袋内浆液凝固后,起到类似止浆墙的作用,把浆液限制在注浆管附近,浆液在地层中易形成规则的注浆体。有效控制浆液扩散范围,防止产生浆液无效扩散。

3 加固方案设计和实施

1)注浆加固过程中,地表隆起抬升不超出规范要求。

2)工程开挖过程中无明显地下水,这就要求加固后地层含水量极大降低。

3)在机械开挖产生扰动的情况下,拱顶地层保持稳定,不出现任何安全事故。

根据本工程地质条件及加固要求,采用水平模袋桩+注浆+管棚的三重复合加固方案。模袋桩超前支护结构与隧道超前注浆加固体相互配合,将在隧道拱顶地层形成“刚性支撑+挤密固结+注浆加固体”复合加固体,最后施工管棚作为最后一道安全储备措施。本方案的技术核心是利用水平模袋桩控制注浆扩散,起到加固作用的同时,解决了注浆过程中的3个难题,实现预期的加固目标和要求。

3.1 方案实施

根据场地工程地质条件及加固需求,对Y(Z)SK6+148.979—Y(Z)SK6+178.979(30m)范围层粗、砾砂和碎裂岩进行加固。

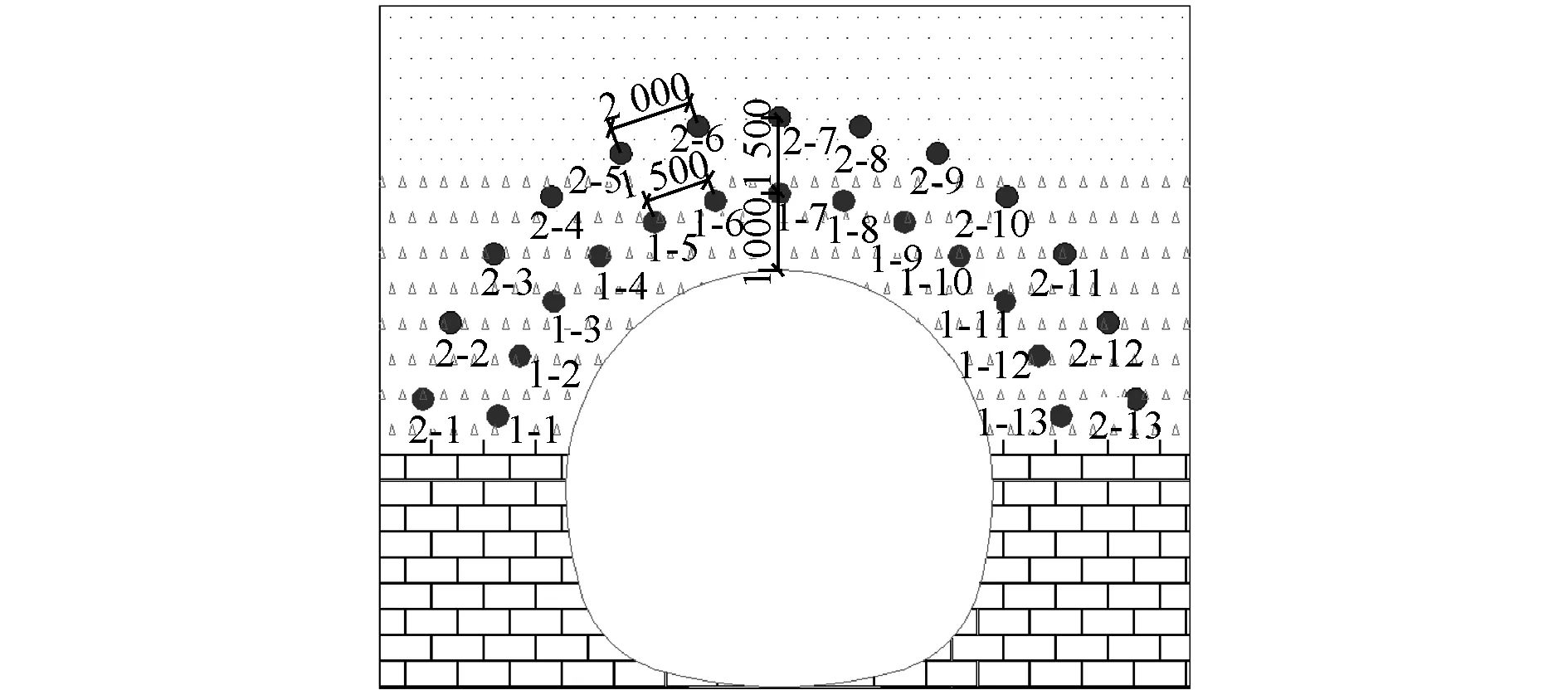

方案设置钻孔布置2环,根据香江路车站现场情况,第1环孔布置在隧道拱顶上方1m,钻孔环向间距1.5m,第2排孔布置在隧道拱顶上方2.5m,环向间距为2m,每环孔数为13个,共计26个。钻孔布置如图6所示。

晚清关税制度变迁过程是一个被动变迁的过程,是鸦片战争失败造成的后果。除此之外,国际、国内政治经济环境的改变,迫使清朝政府重建经济秩序以维护自身的统治,这是关税变迁的间接原因。

图6 钻孔布置平面

施工步骤为:①施工外围13个钻孔,并进行注浆加固,可采用相对较小的注浆压力,防止跑浆和地表隆起;②将已注浆的外围钻孔扫孔,下待模袋钢管,对模袋进行注浆膨胀,形成水平模袋桩;③施工内侧13个钻孔,并进行注浆。外围钻孔注浆和水平模袋桩已形成控制浆液扩散的止浆岩盘,因此可采用相对较高的注浆压力,进行重点加固;④施工管棚。

3.2 注浆设计

考虑到拟注浆区域岩体破碎,采用一次成孔进行注浆的方式对地层扰动较大,易塌孔,且浆液扩散不均匀,地层存在加固盲区。为了解决这一问题,减少浆液不均匀扩散,采用前进式分段注浆工艺。根据孔深从浅层到深层分4段进行注浆加固,每段长度为0~6,6~14,14~22,22~30m。在施工过程中交替进行钻孔与注浆,确保每一段内浆液扩散均匀。关键注浆参数设计如下。

1)浆液类型 注浆材料采用水泥单液浆、水泥-水玻璃双液浆,其中水泥浆W∶C=1∶1,水泥-水玻璃双液浆C∶S=0.6∶1.0,W∶C=0.8∶1~1∶1,水玻璃模数2.4~3.2,水玻璃浓度32~40°Bé,现场浆液参数根据效果进行优化调整。由于水泥浆凝结后具有更高强度,优先选用水泥浆进行加固,现场可根据实际情况进行调整。

2)注浆压力 注浆压力根据工程地质条件及加固范围确定,设计终压值一般为比注浆处静水压力大0.5~1.5MPa;若注浆处静水压力较大,则调整设计终压为静水压力的2~3倍,现场注浆压力控制应根据地质情况及注浆止水效果进行调整。

3)注浆结束标准 注浆结束标准由注浆压力和注浆量共同控制,单孔注浆压力满足设计终压后持续注浆10min。单孔注浆量满足设计规定后,观察其进浆速度不小于初始值的1/4。检查单孔涌水量,若<0.2L/min,则可终止本孔注浆。全段内所有单孔满足标准后可结束此段注浆。

3.3 加固效果评价

在隧道开挖前,为了验证方案的加固效果,采用加固区探孔检测和地表地质雷达探测2种方法进行综合检验,对加固治理效果给出科学的系统评价。

1)地表取芯和超前探孔结果显示,地层特点和浆脉水平板式扩散导致无法取得完整岩芯和较大浆液结石体。探孔钻屑中可见明显浆液结石体颗粒和小碎块。掌子面超前钻孔过程中未出现塌孔,表明加固后地层原先松散状态得到极大改善,钻孔过程无涌水,钻孔出水为滴水状态,地层透水性降低。探孔检测表明浆液在地层中得到较好扩散。

目前,该加固段已顺利完成开挖掘进。揭露的掌子面拱顶渗水小于拱腰渗水,证明拱顶地层取得了较好的注浆加固效果。在注浆结束后的地层抬升和开挖后的地表沉降也均在规范要求范围内,本方案实现了预期目标。

综合开挖前后的效果评价可认为,通过合理的钻孔设计,在隧道进洞口上部地层范围形成了环绕洞口轮廓线的壳状结构,有效抑制围岩松动和垮塌,控制了浆液的无效扩散,抑制了地表的隆起抬升。本方案降低了地层含水量,提高了地层稳定性,改善了地层的物理力学特征,取得了较好效果。

4 结语

1)水平模袋桩配合隧道超前注浆将在隧道拱顶地层形成“刚性支撑+挤密固结+注浆加固体”复合加固体,既可起到类似于管棚的梁拱作用,有效抑制围岩松动防止地层坍塌,又可挤密地层,降低地层含水量,提高地层稳定性。

2)水平模袋桩加固工艺可减少注浆压力对可压缩性低的地层的影响,有效降低地层的抬升,进而控制地面隆起满足规范要求。

3)水平模袋桩工艺能较好地控制浆液扩散范围,控制地层发生跑浆、串浆现象,可减少浆液损失,能获得较好的加固效果。