现代膜解剖理论及其在左半结肠手术中的应用*

付海啸,刘浩,张轩,王凯,李腾腾,符炜

徐州医科大学附属医院胃肠外科 江苏徐州221000

结直肠癌是世界上第三大常见恶性肿瘤和第二大癌症死亡原因,2020年约有188万新发病例和近92万人死亡。结直肠癌负担的分布差异很大,超过三分之二的病例和约60%的死亡发生在人类发展指数(human development index,HDI)高或极高的国家[1]。外科的发展使得基于膜解剖的外科的发展成为可能[2]。从完全直肠系膜切除(total mesorectal excision,TME)到全结肠系膜切除(complete mesocolic excision,CME)的不断发展,外科医师把最初从直肠手术得来的经验运用到结肠上,也得到了很多惊喜。本文旨在回顾结直肠外科膜解剖的发展过程,梳理膜解剖理论的一些概念,其中又着重描述左半结肠的膜解剖精要部分,帮助外科医师结合自身的经验更好地运用于自己的实践,提高手术质量。

1 膜解剖的兴起

关于结直肠的膜解剖,最重要的应是对肠系膜概念认识的不断深入。对小肠和结肠的肠系膜的最早描述,要追溯到文艺复兴时期。早在15世纪,Leonardo Da Vinci也曾认为肠系膜似乎是连续的[3-4]。随后,Toldt发现了一个与升结肠和降结肠相关的肠系膜,确定并描述了系膜和腹膜之间的筋膜平面,认为该平面是由系膜的腹膜和腹膜后的腹膜融合而形成的[5]。然而,Toldt并没有结合这些发现来识别和确认肠系膜的连续性[6]。之后相当长一段时间内,在大部分解剖学、胚胎学、外科学和放射学文献中,学者均认为肠系膜是支离破碎的,仅存在于小肠、横结肠和乙状结肠[7-8]。而随着科技的不断发展,外科医师对肠系膜的认识也不断加深。现在认为小肠系膜是可移动的,右侧肠系膜区域平坦地靠在后腹壁上,它改变构象以延续为横结肠系膜,另一种构象改变在脾脏外侧延续为左结肠系膜(如图1)。左结肠系膜和乙状结肠系膜内侧区靠后腹壁变平,而乙状结肠系膜的肠缘是可移动的,与乙状结肠同步延长。乙状结肠系膜区域在骨盆边缘远端汇合,作为直肠系膜延伸至骨盆内,解剖上终止于骨盆远端[9]。横结肠系膜由肝、脾的肠系膜成分和中结肠脂肪血管蒂的肠系膜成分汇合而成[10]。同时,左右结肠系膜、乙状结肠内侧系膜和直肠系膜与下腹壁或周围骨盆相对或附着。肠和肠系膜如果没有附着在后腹壁,则单独悬吊在血管蒂上,容易因血管闭塞而扭曲。

图1 小肠和大肠及相关肠系膜的数字合成图像(引用自参考文献[9])

2 结直肠膜解剖的胚胎发生学

胚胎发生和肠系膜的发育是人类胚胎学中最保守的过程之一。从广义上讲,肠道由内胚层发育而来,而肠系膜则由中胚层发育而来[11]。在过去,肠系膜胚胎发育过程基于经典解剖学理论,包括滑动和回归理论,试图调和肠系膜退行性、碎片化和不连续性。但这两种理论都没有在主流科学文献中站稳脚跟[12]。胚胎发育到12周,主要的中肠开始绕初级肠系膜上动脉(superior mesenteric artery,SMA)逆时针旋转270°;直到20周,大网膜和横结肠系膜才覆盖在十二指肠系膜前表面[13-14]。附着处的腹膜融合退化,形成膜性结缔组织,称为融合筋膜。肠系膜从出生后7周开始将消化道从后腹壁悬吊起来[15]。

3 结直肠系膜的组织学

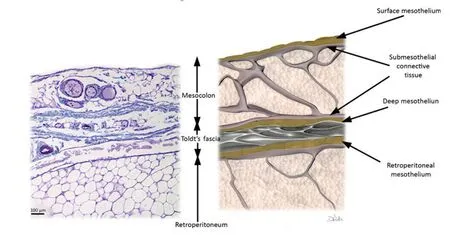

肠系膜的基本组织学元素是间皮细胞、结缔组织格子和分布在格子间隙中的脂肪细胞群。肠系膜高度组织化,由大小和数量不等的脂肪细胞组成,紧密堆积在纤维隔膜之间[16]。如图2所示[17],在肠系膜扁平或附着于后腹壁的区域,Toldt筋膜位于两者之间[2]。虽然Toldt筋膜含有微小的血管和淋巴管,但它们的起始点和终止点尚未确定。肠系膜器官的两侧是由间皮和间皮下结缔组织构成的复合体。隔膜穿透肠系膜的两层间皮,形成装满脂肪细胞的隔室。这些间隔共同为血管、淋巴管和内脏神经分支提供了一个支撑。在肠系膜与腹膜后相对的地方,肠系膜通过真正的结缔组织层(Toldt筋膜)与腹膜分离。Toldt筋膜下还有一层间皮细胞层,位于真正的腹膜后[10]。肠系膜间皮细胞是人体内最大的一层间皮细胞库,它具有转化能力,可能与组织修复(即术后修复)和术后并发症(如疝和粘连形成)有关[18]。肠系膜间皮是一种干细胞生态位,目前关于其研究非常少。在肠和肠系膜的交界处,肠系膜间皮继续延伸到肠壁上,并构成外层的细胞成分,即浆膜。此外,肠系膜的结缔组织构成浆膜的结缔组织,并与浆膜相邻[19]。

图2 结肠系膜及其间隙的微观结构和数字模拟图像(引用自参考文献[17])

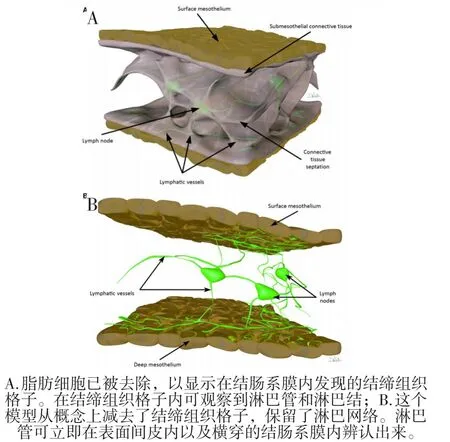

4 结肠系膜的淋巴通道

随着对结肠系膜外科解剖学和组织学的深入了解,Culligan等[17]描述了淋巴通道在小肠和结肠系膜(即肠系膜器官)中的分布,比较了不同肠系膜区域的淋巴通道。同时Culligan等在以下几个节段都切除了1~2 cm的结肠系膜来观察结肠系膜内的淋巴结构是否一致:(1)升结肠系膜(盲肠和肝曲之间的中段);(2)横结肠系膜(肝曲和脾曲之间的中段);(3)降结肠系膜(脾曲和乙状结肠系膜起始之间的中段);(4)活动的乙状结肠系膜[20]。每个位置的取样垂直于肠系膜纵轴,样本切除的位置如图3。肠系膜结缔组织格子内形成了丰富的淋巴网络(如图4)。因此,破坏中结肠表面的外科解剖平面(即固有肌层或系膜内平面手术)极有可能严重破坏淋巴网络。

图3 小肠和结肠系膜的分布示意图(引用自参考文献[17])

图4 使用ZBrush生成的系膜结肠的 2. 5 D图像(引用自参考文献[17])

5 结直肠膜解剖对临床的指导意义

在膜解剖的基础上,传统的开放手术已不能满足临床医师对手术层面的要求,腹腔镜结肠癌切除术已成为结肠癌的标准外科治疗方法,有研究结果显示,与开腹结肠癌切除术相比,接受腹腔镜结肠癌切除术的患者具有更快的术后恢复速度和更高的生活质量[21]。

TME是Heald在1982年提出的,目前已成为世界范围内公认的直肠癌最佳手术方式[22]。因为胚胎学平面并不局限于直肠系膜层,而是继续延伸到左侧的乙状结肠和降结肠,最后在胰腺后面和脾脏周围附着。因此,高质量的TME手术需要仔细解剖胚胎直肠系膜和腹下神经前筋膜之间的平面,应切除完整的直肠系膜及包被在系膜内的原发肿瘤,直肠系膜内还包括引流淋巴管、淋巴结和肿瘤可能通过其扩散的血管[23]。

和直肠癌一样,在结肠癌中(除非是非常晚期的病例),淋巴转移主要是沿着供应动脉的方向。结肠系膜被内脏筋膜从两侧覆盖,就像“信封”一样。根据直肠癌TME的概念,学者们对结肠癌提出全结肠系膜切除(complete mesocolic excision,CME)的概念。CME作为一种外科技术,将内脏平面从腹膜后平面(即Gerota筋膜)剥离,目的是避免肿瘤所在的腹膜腔内脏筋膜层的破裂。通过层面间的剥离,结肠动脉的起始部可以很好地显露出来,并在起始处集中结扎,能够切除系膜内最大数目的淋巴结[24-28]。CME结合中央血管结扎(central vascular ligation,CVL),即沿着整个被包裹的结肠系膜切除胚胎组织平面,与以前仅行根部血管离断的传统手术相比,已经被发现可以减少局部复发和提高长期存活率[29-31]。供应动脉的高位结扎和沿胚胎层面间的外科游离包括关于肿瘤学播散的两个重要方面:第一,整个标本内脏中胚层完整性的保持。目的是获得足够的肿瘤包膜和无撕裂的结肠系膜。偶然的撕裂可能导致肿瘤扩散到腹膜腔。第二,当淋巴结转移沿供血的肠系膜动脉发展时,真正的中央血管结扎可确保最大程度地收获淋巴结。这是因为结肠周围淋巴结在距肿瘤10 cm的范围内受累最多[32],淋巴管沿着下一个动脉弓向肠系膜上动脉或肠系膜下动脉中心扩散。使用基于清扫的标准化解剖学外科技术可能是影响结肠癌患者癌症特异性生存率和总体生存率的独立因素[33]。

6 左半结肠的膜解剖概念及在手术中的应用

如图5所示[34],在胚胎时期,左半结肠脾曲局部肠管旋转结束后,降结肠背侧系膜和后腹膜下筋膜(即肾前筋膜)发生融合,使降结肠固定于后腹膜下筋膜。而横结肠系膜根从胰体尾的尾侧缘行于胰体尾的后方,呈扇形展开,并将横结肠悬吊固定于后腹膜。另外,大网膜第2层与第3层相延续,形成网膜囊内侧壁;大网膜第4层逐渐覆盖于横结肠系膜背侧叶并融合,形成融合筋膜,共同作为横结肠系膜根的一部分,走行于胰体尾后方[35]。故横结肠系膜根由3层膜构成,分别为降结肠系膜背侧、横结肠系膜背侧叶和大网膜第4层(图6)[36]。结肠系膜均被Toldt筋膜与真正的腹膜隔开,而不是被“吸收”到腹膜后。每当结肠间皮表面和腹膜后间皮表面不断接触时则出现筋膜。此外,当筋膜与腹膜皱褶结合时,有一条明显的白线(即Toldt白线)。前述研究发现为CME技术提供了解剖学基础[37]。

图5 横结肠系膜背侧叶移行为降结肠系膜背侧叶示意图(红色箭头)(引用自参考文献[34])

图6 左半结肠系膜的局部筋膜及层次示意图(引用自参考文献[36])

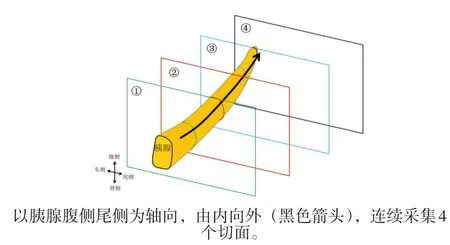

池畔等[35]还从胚胎学角度,对结肠脾曲特有的肠系膜形态进行三维模拟,画出了示意图(图7)。通过对切面1~4进行连续观察发现横结肠系膜根结构逐渐消失,以胰腺为中心,标示了四个截面,代表了被压榨的系膜根由清晰可见到逐渐变薄、消失的演变过程。他们指出,横结肠系膜根的本质是胚胎发育过程中,横结肠系膜和降结肠系膜的移行区域受SMA牵拉,并受胰体压榨形成的膜状结构。在左半结肠癌根治术中,需要在横结肠系膜根部进行离断,才能使两间隙相通,避免分离层面进入胰腺后方,才能保证左半结肠系膜组织的完整切除。

图7 结肠脾曲特有的肠系膜形态三维模拟图(引用自参考文献[35])

左半结肠通常有两套肠系膜供血系统(肠系膜上动脉系统和肠系膜下动脉系统),在所有结直肠癌中,左半结肠癌发病率低,约占5%~6%[38]。脾曲结肠癌属于左半结肠癌范畴,处于肠系膜上、下动脉两套血管系统的交界处。由于脾曲位置高、肥胖、大网膜生理性粘连严重等原因,腹腔镜下游离结肠脾曲的操作难度较大,医源性脾脏损伤的风险也较高[35,38]。

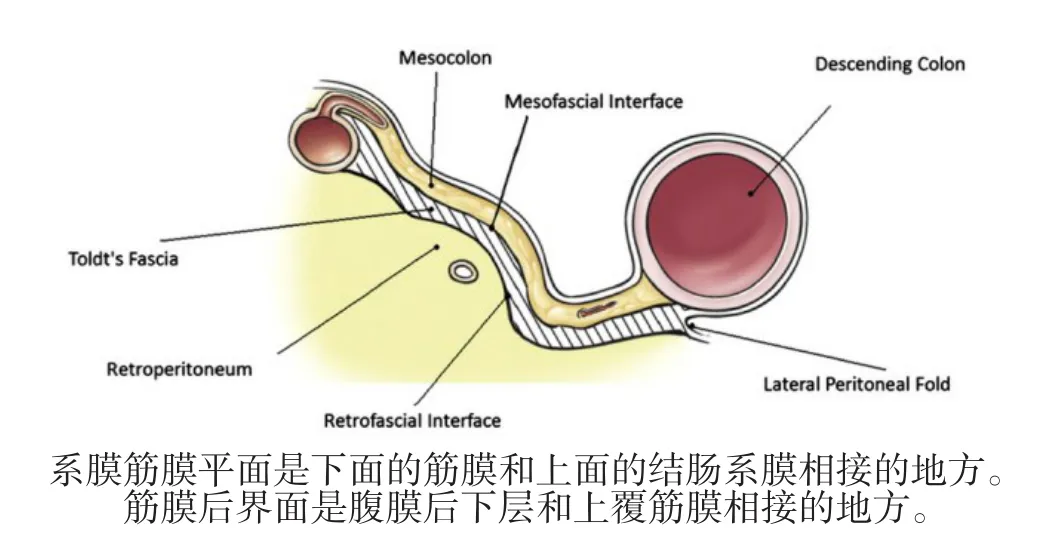

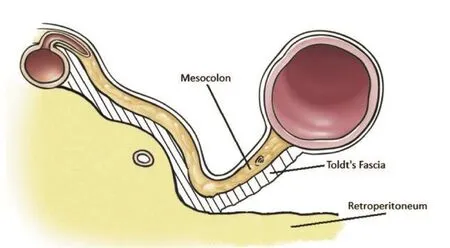

结肠癌根治术的手术入路依赖于结肠系膜(整体)的持续性以及介于结肠系膜和腹膜后的筋膜平面(图8)。筋膜与上层结肠系膜(系膜筋膜平面)和腹膜后下层(腹膜后筋膜平面)之间存在间隙,结肠和筋膜分离分别表示结肠或结肠系膜与下筋膜的分离。因此,结肠系膜切除由外侧向内侧移位可以简化为先分割腹膜外侧皱褶,然后分离系膜筋膜平面至中线(图9)。系膜筋膜分离意味着保留完整未受干扰的Toldt筋膜,筋膜后分离是指分离筋膜后界面的组成部分(即Toldt筋膜和腹膜后)(图10)。因此,筋膜后分离松动术也意味着Toldt筋膜切除[39]。

图8 结肠系膜、Toldt筋膜和腹膜后的关系(引用自参考文献[39])

图9 系膜筋膜平面分离的示意图(解剖平面位于肠系膜和Toldt筋膜之间)(引用自参考文献[39])

图10 筋膜后分离的示意图(解剖平面位于Toldt筋膜和腹膜后之间)(引用自参考文献[39])

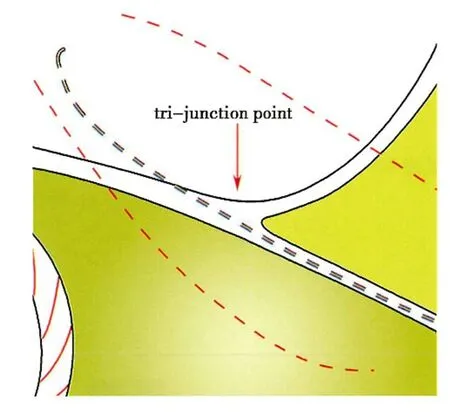

理解了各个间隙的解剖和概念后,手术操作就是在界面之间进行了,称之为膜桥(tri-junction point)(如图11)。所有腹腔内有皱褶之处,如“直肠旁沟”“结肠旁沟”“腹膜返折”“回结肠血管下方”的皱褶等均存在膜桥,通过超声刀切割后的“空洞化”效应(图12),可使“膜桥”浮起,膜间隙展开[40-41]。CME手术的关键在于保持结肠系膜切除的完整性,而结肠脾曲存在生理解剖上的系膜扭转,胰尾包绕在根部横结肠系膜内,脾下极紧邻结肠脾曲。离断横结肠系膜时,若处理不当,容易造成胰腺、脾脏损伤。

图11 膜桥(tri-junction point)示意图(引用自参考文献[41])

图12 空洞化效应示意图(引用自参考文献[41])

结直肠肿瘤的位置与临床预后息息相关,而肿瘤位置与预后的相关性也在一定程度上反映了结肠手术的膜解剖质量的差异[42]。有研究报道更高比例的训练手术是在右侧结肠进行的,而位于横结肠的肿瘤预后最差,这一观察结果一方面表明左半结肠及横结肠的肿瘤发生率较低,另一方面可能也突出了这些手术的技术难度较大的事实。所以,提高左半结肠手术的膜解剖手术质量是我们改善左半结肠癌患者生存的行之有效的方法。

7 结语

随着科技的不断进步,我们对膜解剖的认识不断深化,甚至还会颠覆我们原来对膜解剖的认识。我们的每一个新的认识,每一个小的进步都可能会提高我们在临床上对疾病的认知度,不断地推动着外科学的发展。