完全失重习题讲评中物理学科素养的培养

沈洪生

摘 要:习题教学也是物理课程教学的一个重要环节,在习题课堂中可以培养学生的学科素养。本文探讨完全失重习题讲解中对科学素养的培养。

关键词:核心素养;物理习题;完全失重;分析思维;实验探究

超、失重是牛顿运动定律解决动力学问题的一个重要课例,也是牛顿第二定律应用类型问题的典范。完全失重又是超、失重问题中的一个特例,在生活中常见,应用广泛,所以备受命题者青睐。而这一类问题,对教师来讲,一直就是将其当作一种简单容易题来对待。在讲评试题时也经常就以“因为失重”或“在完全失重状态下”这样一句带过,以为这样就能给学生解析清楚了,其实不然。对初学者来讲,教师若是一味地只给他们强制性灌输固化的结论和要求去死记一些客观现象以达到解题目的的话,这样会约束学生的科学思维发展和物理学科素养的养成。会导致学生出现学不“活”,记不“牢”,用不“准”等状况。当问题的情景一旦较有迷惑性、设问角度做些变化时,就很容易被混淆掉。从而引起辨析不清,落入陷阱,误选误解。

1 问题展现

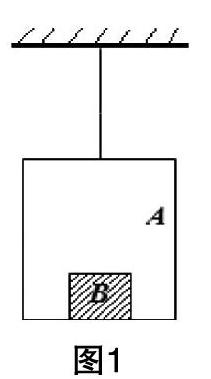

【例题1】如图1所示,用细绳竖直悬挂起来的木箱A的底面上放有重为G的物体B,当剪断细绳后,忽略空气阻力的影响,关于物体B对箱子底面压力大小F,下列判断正确的是( )

A.F越来越小

B.F越来越大

C.F仍然等于重力G

D.F马上变为零

剪断绳子,A、B一起做自由落体运动,完全失重,正确答案选D。

试题讲评时如果没有深入地跟学生分析上面物体为什么“失重”的动力学本质原因,而是直接就以“这就是一个完全失重的现象,象坐升降电梯时人与轿厢一起自由下落时人对地板没有压力一样”,这样给学生解析,学生固然会懂了。但是一旦遇到下面问题,又会犯错。

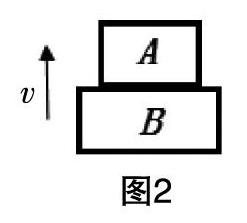

【例题2】如图2所示,A、B两物体叠放在一起,以相同的初速度上抛(不计空气阻力)。下列说法正确的是( )

A.在上升和下降过程中A对B的压力一定为零

B.上升过程中A对B的压力大于A物体受到的重力

C.下降过程中A对B的压力大于A物体受到的重力

D.在上升和下降过程中A对B的压力等于A物体受到的重力[ 1 ]

这个题目,表面上是对完全失重问题的考查,一般教师都会认为不难,以为学生也容易理解,会掌握。其实直至高三第一轮复习的训练中,还是出现有不少学生错选B,甚至也有错选了D的。通过不断与学生的交流了解,发现这是因为有的学生认为在上升过程中A挡着B,B推着A所以A、B间还是有相互作用的,这个作用力大于A的重力;也有的学生认为运动过程中A、B仍是紧贴在一起的,象在地面上一样的状况,所以A对B还是有压力,B对A还是有支持力的,这个作用力大小仍等于A的重力。犯這些错误的学生都是对“失重”“完全失重”等物理观念没有真正掌握和领悟。因而犯“经验主义”,被“直观现象混淆”而错。

要纠正学生的错误认识,提高学生的解题能力,养成良好科学思维和学科素养。教师应该在例题1练习完成后,要让学生紧接着训练例题2,再针对这个题目深入地剖析其中的动力学本质原因,训练对超、失重问题如何应用牛顿运动定律正确进行解答、解释。

2 从科学思维入手分析推理讲评,并以科学探究验证手段进行论证

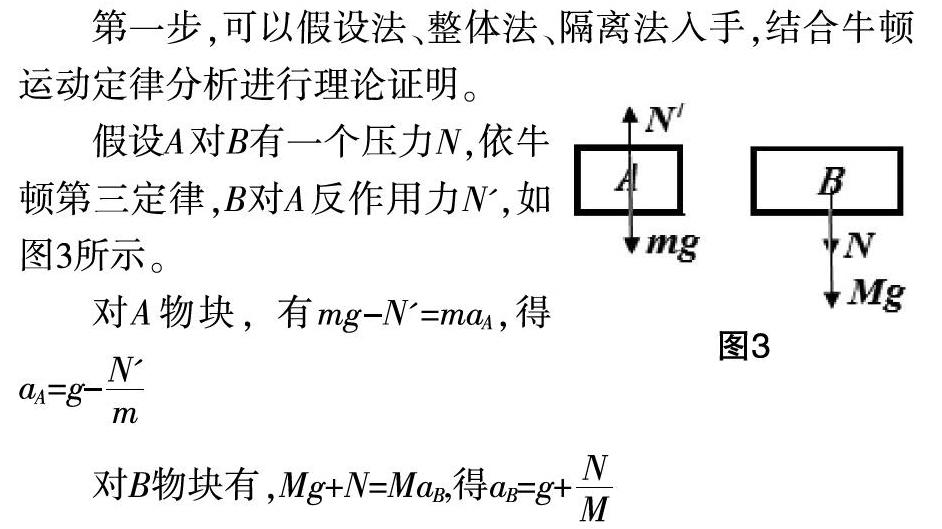

第一步,可以假设法、整体法、隔离法入手,结合牛顿运动定律分析进行理论证明。

假设A对B有一个压力N,依牛顿第三定律,B对A反作用力N',如图3所示。

显然,aA 如果假设二者之间无相互作用的弹力,则对A有aA=g,对B有aB=g,它们构成一个整体,加速度也是a=g,因而能够在空中保持一致同步运动。 所以二者实际上是处于有接触但不挤压,无弹力的状态。所以只能选A。 第二步,再辅以实验探究,进一步验证。 课前器材准备:扎有一些小孔的大容积可乐瓶,水,细线。 实验(一):将周边扎有小孔的大容积可乐瓶装满水后,用细线悬挂起来,让学生观察。会发现水流从小孔喷射出水柱。再将细线突然剪断,学生会发现瓶子自由下落,水柱消失(对比实验过程剪图如图4所示)。启发引导学生思考回答,是因为水完全失重,对瓶底瓶壁无压力,所以水不会再喷出来。 结论:做自由落体运动的物体处于完全失重状态,对相互接触的物体无压力作用。 实验(二):将上面实验中装满水的可乐瓶斜向上抛出,让学生观察其上升下降整个过程中的现象。会发现原来水瓶静置时从小孔喷射出来的水柱同样也消失了(对比实验过程剪图如图5所示)。也是因为水完全失重,对瓶底瓶壁无压力,所以水不再喷出来。 结论:做抛体运动的物体处于完全失重状态,对相互接触的物体无压力作用。 第三步,思维拓展,现象整合。 浮力现象也是生活中学生比较熟悉的,跟重力紧密相关。浮力的产生是因为液(气)体受到重力作用产生液(气)体压强的效果体现。那么,如果像上述两例那样,被抛掷在空中处于完全失重的容器内部的液体里,还会有浮力现象吗?结合这个设问给学生再思考下面例题。 【例题3】如图6所示,一装有水的大塑料杯A,用细绳a竖直悬挂起来。在容器底部附近用细绳b栓住一木块B(密度小于水的密度)。当剪断a绳后,在自由下落的过程中再剪断b绳。试问,木块相对水将会如何运动? A.向上浮 B.向下沉 C.上、下窜动 D.仍在水面下原深度处不浮不沉 这时提问学生作答,因为有了前面的知识铺垫,绝大多数学生会正确选出D选项了。并会解释是因为水和容器一起自由下落时,a=g。在完全失重状态下,液体压强消失,浮力也随之消失,所以比水轻的木块在水中也不会“上浮”了。这个题目的真实实验情境要用高速摄影装置和特殊实验器材才能完成,课堂教学中比较难以同步实现。可借助前期录制好的视频来播放给学生观察。 最后总结以下结论:当物体在竖直方向具有a=g的加速度时,无论是自由下落,还是上抛、平抛、斜抛等抛体运动状态,都是处于完全失重状态,日常中物体体现出来的一些重力现象如“压、拉、沉、浮”等等都会消失不见。而普通的失重则是因为物体具有一个小于g值的向下加速度a(a<g)时,物体对支持物的压力(或对悬绳的拉力)小于物体实际重力的现象;超重则是因为物体具有向上加速度a时,物体对支持物的压力(或对悬绳的拉力)大于物体实际重力的现象。 3 结束语 这样的习题讲解,从牛顿运动定律入手,通过受力分析、加速度推导求解并进行比较,最后又加以实际实验探究求证,再将关联知识串起来讲。在老师的引导下,一系列操作下来,学生能更准确掌握超重、失重、完全失重等科学的物理观念,形成了以严谨的逻辑分析思维,科学的理论依据和真实的实验探究结果来正确认识一些与常识表象不符的物理现象,并做出解析。从而实现了基于物理学科核心素养培养目标达成的习题教学。 参考文献: [1] 张泉.牛顿运动定律的综合应用.高中全程复习方略: 高中物理版[M].杭州:浙江科学出版社,2021:46-47.