浅析思维可视化工具在提高学生科学思维素养上的应用

谭连桂

(贵州省凯里市第一中学 贵州凯里 556000)

1 科学思维

在《普通高中生物学课程标准(2017年版)》(以下简称《课程标准》)中将科学思维作为生物学学科核心素养的主要内容,是形成生命观念的重要途径,也是科学探究的重要组成部分。《课程标准》提及:科学思维是指尊重事实和证据,崇尚严谨和务实的求知态度,运用科学的思维方法认识事物、解决实际问题的思维习惯和能力。

认识事物的本质及事物之间的关系需要一定的方法才能得出正确的结论,因此科学思维的表现形式是科学思维方法,科学思维方法有多种分类。《课程标准》提出了学生应该发展的科学思维方法有:基于生物学事实和证据,运用归纳与概括、演绎与推理、模型与建模、批判性思维、创造性思维等方法,探讨、阐释生命现象及规律,审视或论证生物学社会议题。

生物学的一些重要概念,如原理、规律、定律等,都是人类科学思维的产物。形成这些概念,一般需要运用分析、比较、归纳、演绎、综合、抽象和概括等科学思维的过程和方法。科学思维既重视概念形成的结果,也关注概念形成的过程。因此,发展学生科学思维的能力和品质是生物学教学的重要目标之一。

2 思维可视化工具

思维是人脑对客观事物本质属性的间接的、概括的反映。思维是以语言、已有经验或一定事物为媒介来反映事物,属于认知过程的高级阶段。思维具有间接性、概括性两个根本特点。间接性指思维可以通过对一个事物的认识来认识其他事物,可以通过事物外部特征去认识事物内部的变化和关系,还可以通过语言词汇预测事物变化进程。概括性指思维能将一类事物的本质特征抽取出来加以概括,从而认识这类事物的本质属性。

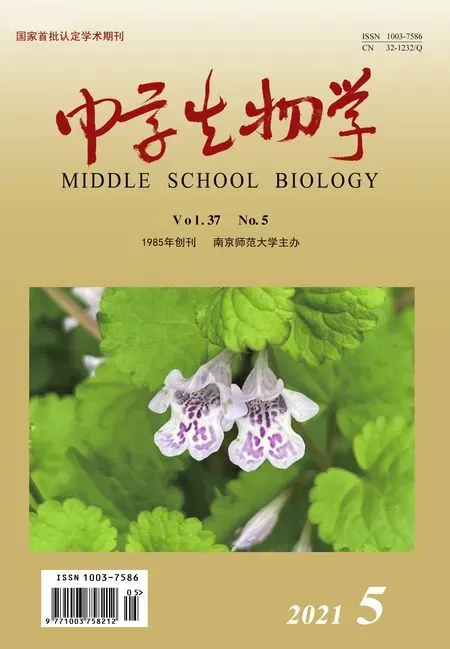

信息爆炸的时代,每天会有大量信息进入大脑,思维工具能帮助人们提升思维效率,提升认知能力。思维工具也被称为认知工具,包括思维策略工具、思维可视化工具两类。思维可视化是运用一系列图示技术将原本不可视的思维(思考方法和思考路径)呈现出来,使其清晰可见的过程,也就是将大脑中的思维“画”出来的过程。1988年,海勒博士提出思维可视化工具,他将学习和思考的过程通过图示技术进行视觉表征,旨在促进学生元认知和认知持续发展。海勒博士开发的8个思维可视化工具分别为圆圈图、气泡图、双气泡图、树形图、括号图、流程图、复流程图和桥型图(表1)。

表1 8个思维可视化工具图形

在高中生物教学中,学生在学习学科内容的同时,也要锻炼思维方式。思维方式决定行为方式,教学思维方式决定教学行为方式。教师使用好思维可视化工具,能提升学生思维的质量,使学生的思维更清晰、更准确、更有逻辑性。

3 思维可视化工具在提升学生科学思维素养上的应用

不同的思维可视化工具背后支持着不同的科学思维方式,如圆圈图、气泡图支持发散思维,双气泡图支持对比思维,括号图支持结构化思维,流程图支持演绎思维,复流程图支持逻辑思维,桥形图支持类比思维。教师在生物学教学中应用思维可视化工具,能够有效促进学生的记忆,增强学生的理解,从而发展学生多方面的思维能力。

3.1 思维可视化工具在比较与分类中的应用

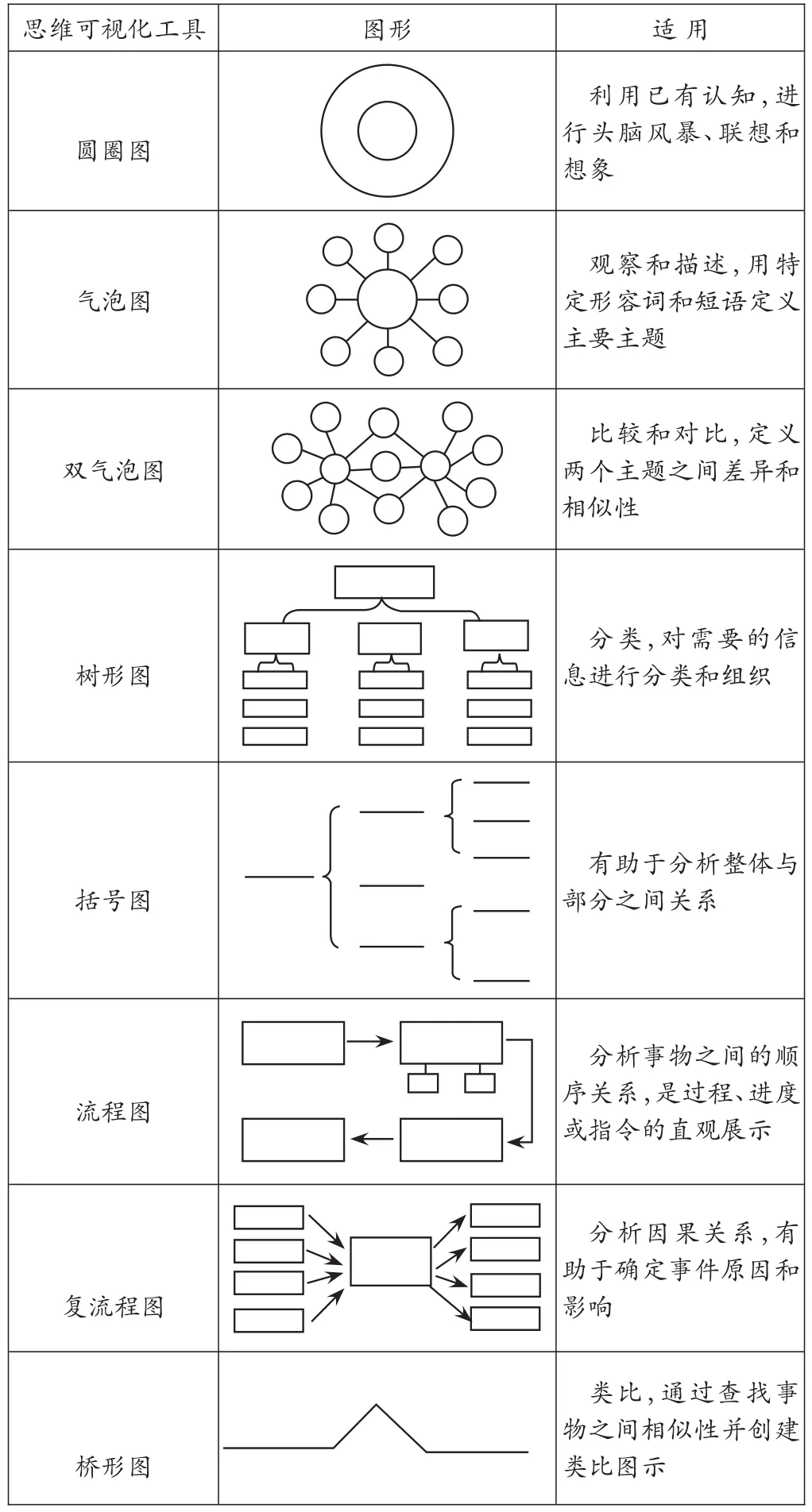

比较和分类在生物学教学中普遍存在。比较可以体现求同思维、求异思维、既求同又求异思维3种。例如,教师引导学生比较蓝藻和大肠杆菌的结构特点,促进学生发现原核细胞的共同特点,这体现了比较中的求同思维。比较神经调节和体液调节的特点,这是求异思维的体现。比较植物细胞和动物细胞,找出其相同点和不同点,这是比较法中的既求同又求异思维。教师利用思维可视化工具——双气泡图,可以引导学生在相异的对象间探求相同点,在相同的对象间探求相异点,能够使学生更好地认识和把握事物,同时更好地训练学生的求同和求异思维。例如,在体液调节与神经调节的关系教学中,学生可以通过双气泡图对体液调节和神经调节进行比较和对比(图1)。

图1 双气泡图在体液调节和神经调节比较中的应用

比较是分类的基础,只有比较了对象的共同点和差异点,才能进行科学的分类。分类分为“分”和“类”,“分”的依据是对象的不同点,“类”的依据是对象的相同点。分类体现了客观事物的共性与个性的差异,有助于人们更好地认识客观事物的本质。树形图思维可视化工具可以对需要信息进行分类和组织。例如,真核细胞中的细胞器可以按照膜的数量分为单膜、双膜、无膜结构。其中,含有单膜结构的细胞器有内质网、高尔基体、溶酶体、液泡;含有双膜结构有线粒体和叶绿体;无膜结构的有核糖体、中心体(图2)。

图2 树形图在比较细胞器结构中的应用

3.2 思维可视化工具在分析与综合中的应用

分析是把研究对象的整体分解为一个个部分或局部,分别进行研究的思维方法。综合是从整体上去认识和把握研究对象的思维方法。分析是综合的基础,综合是分析的发展,分析之后要进行综合,综合之后要进行分析,可见,两者相互依存、相互渗透甚至相互转化。自然科学中的任何活动都离不开分析,无论是观察与实验、比较与分类,还是归纳与演绎都离不开分析,分析是最基本的科学方法。在分析的基础上进一步综合,是思维的延伸和发展。

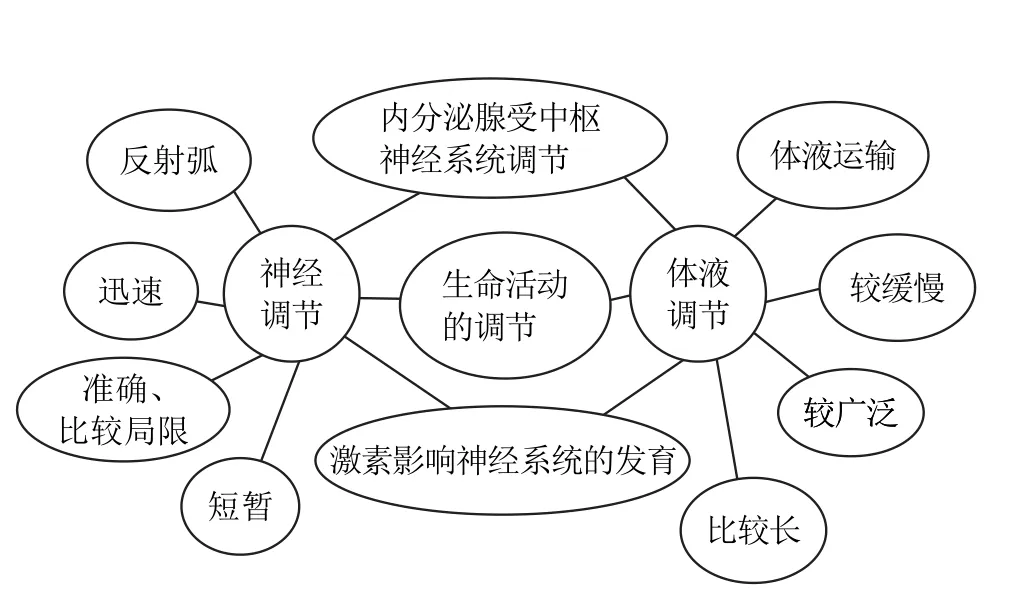

括号图可以更好地把握整体与部分的关系,有助于分析整体与部分之间关系。例如,教师针对森林中的植物、生长在树上的昆虫和啄木鸟,以及部分腐烂树桩上的蘑菇,引导学生利用括号图(图3)分析这些生物之间的关系,以及在生态系统中所承担的角色和地位,从而使学生得出生态系统的成分包括生产者、消费者、分解者和非生物的物质和能量。又如,教师引导学生利用气泡图分别去分析光合作用的条件、场所、原料、产物等环节后,学生会自然而然地综合出光合作用的概念。

图3 括号图在学习生态系统成分中的应用

3.3 思维可视化工具在归纳与演绎中的应用

人们对事物的认识往往是从个别开始,然后扩展到一般,再从一般进一步认识个别。归纳就是在个别中发现一般的推理形式和思维方式,演绎就是在一般中发现个别的推理形式和思维方式,归纳与演绎是两个不可分割的思维过程。例如,教师引导学生分析鲢鱼、草鱼、鲫鱼、鲤鱼等鱼,促进学生归纳出鱼的主要特征:生活在水中,用鳃呼吸,有鳍辅助游泳。然后,学生利用鱼的特征去推理其他水生生物是不是鱼,从而加深对鱼的特征的理解。

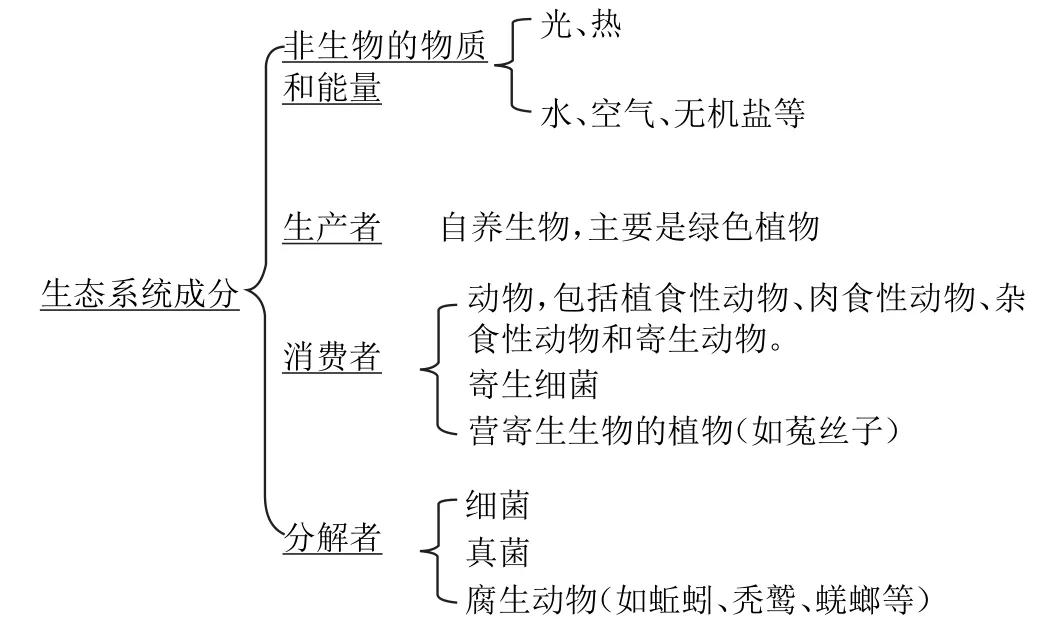

复流程图思维可视化工具的左边部分体现了归纳的思维,右边部分体现了演绎的思维。在高中生物学的必修2的孟德尔发现遗传规律、摩尔根发现果蝇的伴性遗传、沃森和克里克提出DNA的双螺旋结构,DNA的半保留复制假说等中,归纳和演绎的科学思维都在其中起到重要作用。例如,教师针对教材提供的DNA结构模型的建构历史资料,让学生梳理DNA结构的探索过程,了解其中的关键环节,归纳出DNA是由两条脱氧核苷酸链盘旋成的双螺旋结构的结论(图4)。然后,教师引导学生利用DNA的结构特征去演绎DNA分子中碱基数量、氢键数的计算规律,加深学生对DNA结构的理解。

图4 复流程图在构建DNA双螺旋结构中的应用

3.4 思维可视化工具在抽象与概括中的应用

抽象是在观念里把事物的共同属性、本质特征抽取出来,舍弃其有所不同的、非本质特征的过程。把抽象出的共同的本质特征结合在一起就是概括的过程。抽象与概括是两种方向不同的思维方法,抽象侧重于分析和提炼,概括侧重于归纳和综合。但两者又有着密切的关系,抽象是概括的基础,概括是抽象的发展。

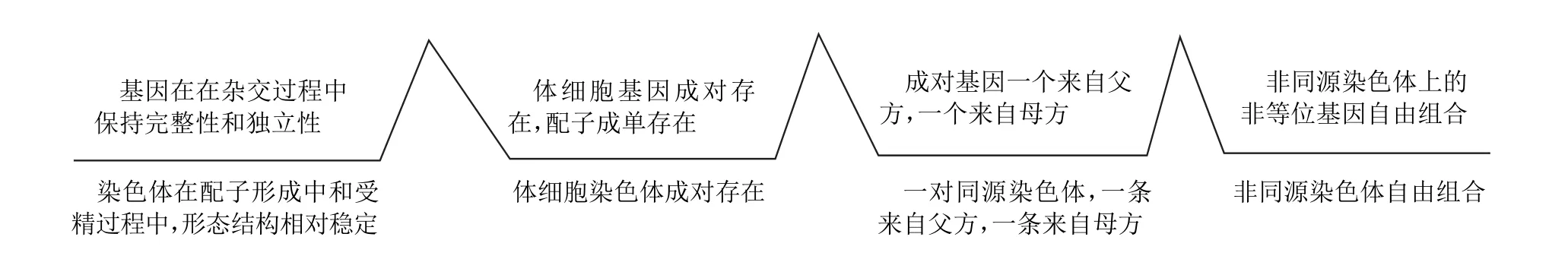

生物学概念的构建一般是抽象与概括的结果。萨顿用蝗虫细胞作材料,研究精子和卵细胞的形成过程中,他并没有看到基因,也没看到基因在染色体上的位置,但他用到了抽象的科学思维,提出基因和染色体的行为存在明显的平行关系的推论。因此在基因在染色体上的教学中,教师可以运用桥形图体验抽象的基因位于染色体上的假说(图5),将看不见的基因与看得见的染色体的行为进行类比推理,引导学生提出“基因在染色体上”的假说。

图5 桥形图在“基因在染色体上”类比推理中的应用

卡尔·萨根说过“科学与其说是一种知识体系,不如说是一种思维方式”。生物学课程的学习与其说是学习一种知识体系,不如说是学习一种思维方式。从生物学学科核心素养角度看,生命观念的形成需要科学思维,科学探究的进行需要科学思维,社会责任的担当同样也需要科学思维。培养学生的科学思维习惯和能力,是生物学课程的核心目标之一。思维可视化工具在生物教学中的应用,只是一次小的尝试,如何达成培养科学思维这一目标,依然任重而道远。