科学论证取向下的试题设计及教学应对——以分析高考试题的设计为例

刘 伟

(浙江省龙游中学,浙江 龙游 324400)

科学论证作为科学思维的重要构成,在《普通高中物理课程标准(2017年版)》[1]课程目标中,从科学思维、科学探究和科学态度与责任3个维度对其提出明确要求.与此同时,学业水平考试与命题建议版块进一步指出,试题应有明确的测试目标.试题的立意要明确,要清楚地指向物理学科核心素养某个或多个方面,尽量明确到对具体要素的测试.整份试卷所考核的内容要尽可能涵盖学科所有可测的物理学科核心素养.由此,作为“可测”的科学论证素养在高考试题中以一定形式呈现,并逐步增加考查的权重是一个可预测的必然趋势.

就目前而言,4个核心素养类型的考查并不平衡,素养要素考查侧重点不一,单以“科学思维”而言,“模型建构”、“科学推理”考查较广较深,而“科学论证”、“质疑创新”要素在试题中却鲜有体现.究其原因,科学论证关注学生学习实践中的分析、推理、体验和交流,因此科学论证取向下的试题不少是劣构的开放性问题,就题境构建、条件关联和问题设置等方面的层次性、复杂性相对“常规试题”命制难度会大大增加;加之纸笔考试的限制,相比于物理观念,科学思维中的模型构建、科学推理,科学探究的考查,在技术操作层面更为不易,更何况命题者还会受囿于命制“常规试题”的惯性思维干扰.

1 科学论证及论证模型

科学论证这一概念虽然在《普通高中物理课程标准(2017年版)》中首次提出,但与科学论证相关的内容自1950年开始就出现在历次高中物理课程标准(教学大纲)中.[2]

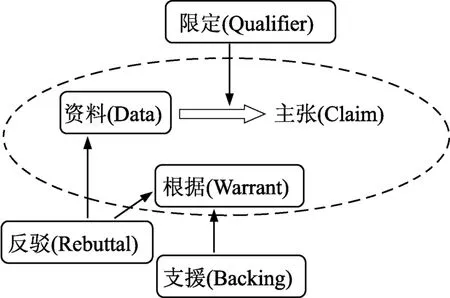

科学论证是基于科学证据和理由建构科学主张,同时以反驳、劝说等形式辩护自己的科学主张的合理性实践.[3]目前在论证型式上图尔敏(Toulmin)模型是影响力最大的,如图1[4]的椭圆形虚线显示的主张(或观点)、资料(或证据)和根据(或理由)是3个最核心要素,构成了基本操作模式,完整模式(或拓展模式)再包括支援(或支持)、限定(条件)和反驳.主张是指基于对物理问题情境的描述与分析而做出的判断;支持观点的物理知识,包括物理模型和规律等即资料(或证据);根据(或理由)是连接主张和资料之间的桥梁,是资料支撑主张的推理过程,包括演绎推理和归纳推理等;支援是对根据的支援性陈述,是根据的补充;限定描述主张成立的限定性条件;反驳是指运用物理知识对相异观点进行质疑和批判.

图1 图尔敏论证模型

2 科学论证取向下试题设计途径

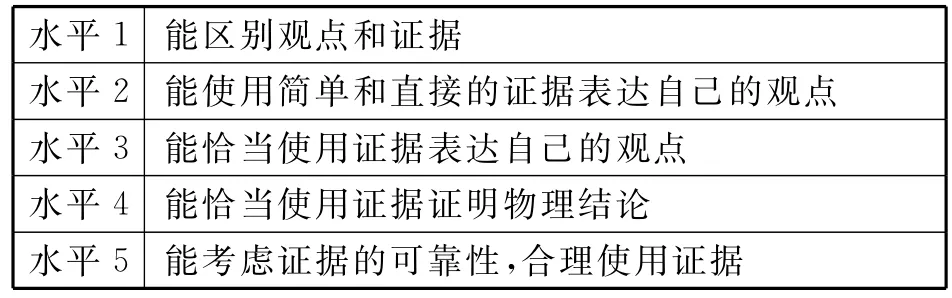

《普通高中物理课程标准(2017年版)》把高中物理学业质量划分为5个由低到高逐渐递进的水平,科学论证的表现水平如表1所示.根据不同功能定位和评价要求,对试题进行不同水平的考查.

表1 科学论证素养的水平划分

历年来已有部分省市在一些年份针对科学论证素养做过一些考查尝试,对其进行梳理,可以体悟到这些试题有“总体题量偏少,点位比较集中,但途径相对丰富”的特征.

2.1 关注过程,经历完整的论证体验

考查的基本意图是评价学生科学论证的基本素养,试题突出基于证据的推理过程,并能质疑辨析不同的观点和主张.在形式的设定上,全景式地展现了科学论证的完整过程,比较典型的如2011年上海高考卷32题.

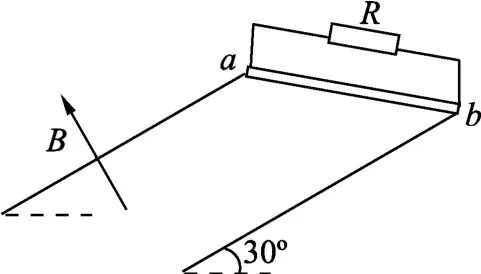

例1.如图2所示,电阻可忽略的光滑平行金属导轨长s=1.15 m,两导轨间距L=0.75 m,导轨倾角为30°,导轨上端ab接一阻值R=1.5Ω的电阻,磁感应强度B=0.8 T的匀强磁场垂直轨道平面向上.阻值r=0.5Ω,质量m=0.2 kg的金属棒与轨道垂直且接触良好,从轨道上端ab处由静止开始下滑至底端,在此过程中金属棒产生的焦耳热Qr=0.1 J,取g=10 m/s2,求:

图2

图2

试题需要学生斟酌并选择可靠的证据(物理规律),正确恰当地应用证据形成观点,属于科学论证素养水平5.依据科学论证结构要素,完整论证过程表述如下.

(1)资料(或证据)—理论依据.

速度属于运动物理量,分析题给信息,由力做功与物体动能变化关系,确定动能定理.

(2)根据(或理由)—演绎推理.

(3)主张—形成观点.

该同学所得结论是正确的.

(4)限定—限定条件.

电阻可忽略的光滑平行金属导轨的总长度是一定的,长度s=1.15 m.

(5)支援—补充理由.

(6)反驳—求异思维.

质疑批判:只有匀速时,金属棒的受力才平衡.事实上,金属棒下滑s=1.15 m过程中,是否能达到匀速阶段是需要判断的,只有达到匀速了最大速度才可能为5.6 m/s.

当t=6 s时,v≈0.995vm,棒的速度趋于稳定,相对误差小于千分之五,可以认为此时棒达到匀速,相应棒的位移x=27.18 m≫s=1.15 m,棒远未达到匀速,由受力平衡来求解是错误的.

2.2 强调环节,考查论证要素的形成

试题以论证过程中某一环节的考查为主要设计方向,其中又以比较容易操作的基于证据的观点提炼或基于观点的证据确立等为试题设计的主要途径,如此实施既兼顾了核心素养的完整考核,又能体现学生科学论证的关键能力.以2019年天津高考第14题为例.

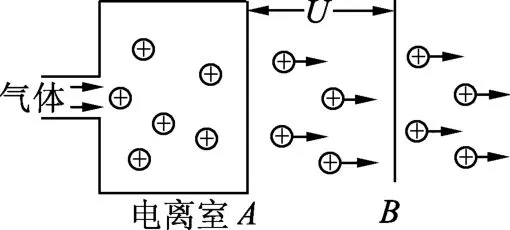

例2.2018年,人类历史上第一架由离子引擎推动的飞机诞生,这种引擎不需要燃料,也无污染物排放.引擎获得推力的原理如图3所示,进入电离室的气体被电离成正离子,而后飘入电极A、B之间的匀强电场(初速度忽略不计),A、B间电压为U,使正离子加速形成离子束,在加速过程中引擎获得恒定的推力.单位时间内飘入的正离子数目为定值,离子质量为m,电荷量为Ze,其中Z是正整数,e是元电荷.

图3

对论证环节的考查侧重点比较多样,例如2012年浙江理综25题最后一问“有同学提出,通过改变磁感应强度B、后轮外圈半径r2、角速度ω和张角θ等物理量的大小,优化前同学的设计方案,请给出你的评价.”则要求学生对已有观点进行评价,并要求学生形成更完善明确的定性观点.

2.3 聚焦反驳,考查论证思维的慎密

区别于前两种途径中外显的论证行为,反驳的论证过程可以是内隐的.反驳作为科学论证非常重要的环节,在良构问题设计时,试题并没有直接要求学生去推理或评价不同主张的是与非.但在学生做出结论的过程中,必须要寻求证据,甄别和批判不同观点,也就是说论证过程学生不需要表述在卷面,但又必须要经历,不然无从保证结论的唯一性和科学性,这对学生论证思维的慎密提出了很高要求.以浙江省2020年7月选考13题为例.

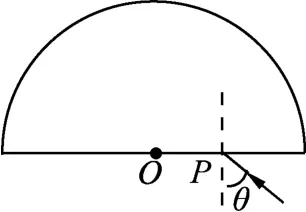

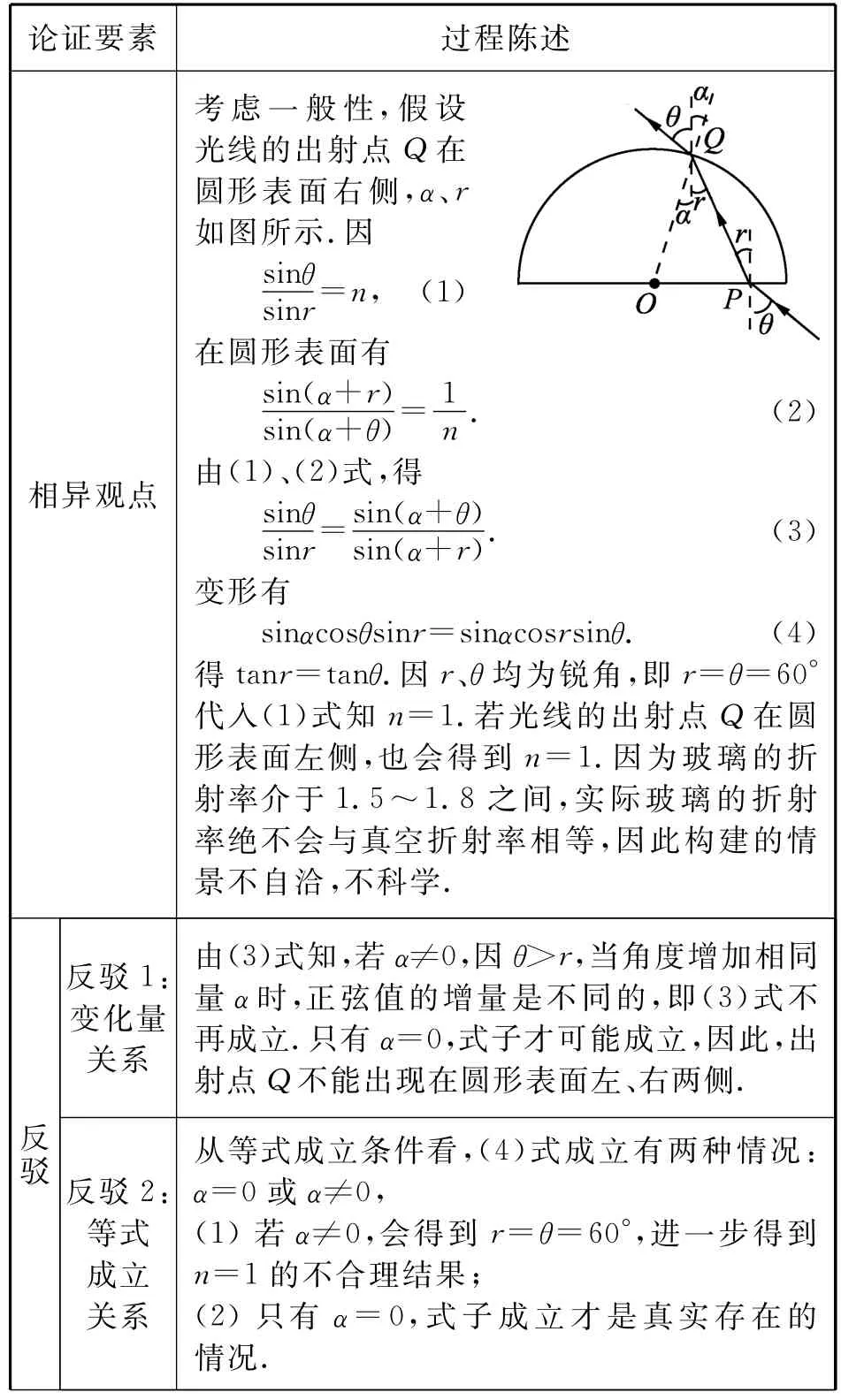

例3.如图4所示,圆心为O、半径为R的半圆形玻璃砖置于水平桌面上,光线从P点垂直界面入射后,恰好在玻璃砖圆形表面发生全反射;当入射角θ=60°时,光线从玻璃砖圆形表面出射后恰好与入射光平行.已知真空中的光速为c,则

图4

(A)玻璃砖的折射率为1.5.

(D)光从玻璃到空气的临界角为30°

试题需要学生分析不同的证据,考虑证据的可靠性并合理使用,属于科学论证素养水平5.推导出玻璃砖折射率就容易确定正确选项,故围绕折射率进行反驳论证如表2.

表2 反驳论证过程

续表

3 教学应对

3.1 开展合作论证学习,经历知识建构过程

合作论证学习是让学生以合作的方式学习收集资料与整合知识,提升合作水平,注重交流和沟通,是以问题处理为导向的合作学习,[5]知识建构过程实质也是一种论证过程.教学中,教师可将教材内容作为素材,选取适合学生开展合作论证的课题,例如物理1“伽利略对自由落体运动的研究”,物理2“重力势能”等,组织学生体验知识构建的完整过程,学生在学习团队中有机会阐述自己的观点,充分听取并辨析其他学生的看法和意见,进行反驳与批判,据此不断修正和完善自己的主张,进而促进学生概念理解和转变,推动推理和批判思维的发展.

3.2 设置论证问题,合理解构难点

论证的质量取决于论证问题的设置,考虑到教学效益因素以及论证试题考查的实际情况,我们可以选取有价值的疑难环节来设置论证问题,并预估起始状态与目标解决之间的可能障碍,预设引导性的铺垫问题.在组织学生开展论证过程中,教师要实时观测学生的即时表现,必要时适时呈现铺垫问题,及时解构稀释学生的难点.

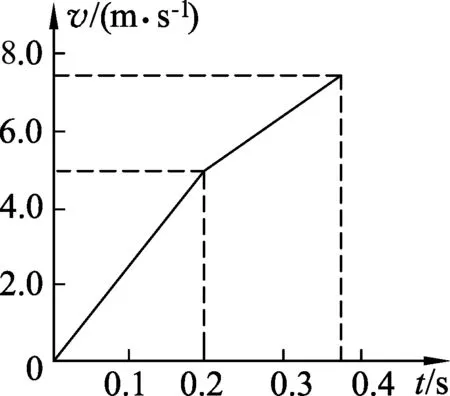

例如案例1得出金属棒的最大速度,学生选择动能定理处理,大多是因为无路可走的无奈之举.教师可以在此处设置论证问题:为什么这样求出的速度就是金属棒的最大速度?在此基础上,预构引导性的铺垫问题:金属棒在导轨上运动物理量是怎样变化的?试着用v-t图像来描述金属棒的运动过程?顺着这个思路,学生就能顺利突破难点,有利于提高论证的意识和能力.

3.3 捕捉反驳时机,引发论证思维碰撞

反驳时机的捕捉是教学智慧的体现,论证思维的碰撞能触及到科学概念、规律等的本质.反驳素材需要教师悉心地观察、用心地积累,而反驳时相异观点可以由学生直接提出,更理想的做法应该由教师基于学生的认知起点,以学生视角提出,这样的观点容易引发学生的共鸣,并且能被教师带入更深刻的困惑和更深入的思考.教师的角色更多的是协助学生清晰表述证据,引导学生始终围绕主题思考,并把问题引向纵深,而非轻易地裁判观点的正误.

例如案例3的相异观点源自于学生的解答,当堂课中学生反映热烈但给不出理想方案,经过课后充分思考,第二堂课学生提供的证据角度就比较丰富,因此,把握好反驳时机,能引发学生思维的深度发展,并促进学科素养的提升融合.

——以高中物理课程标准(教学大纲)为例