技术进步、劳动力需求和居民消费的关系研究

白雪秋 张晶

[摘 要]过程创新和产品创新作为技术进步的具体形式,通过产品与服务生产效率的提高和产品种类的增加影响着经济体中的生产要素分配、劳动者收入和就业以及最终消费。通过构建产品与服务生产的两部门模型,分析过程创新和产品创新对服务消费影响的具体路径,并根据中国省际1995—2017年的面板数据进行实证检验。研究发现,技术进步通过中介变量劳动力就业影响居民服务消费水平,其中就业人数在过程创新和服务消费关系中起到部分中介效应,就业人数在产品创新和服务消费小样本关系中起到完全中介效应;进一步的,当前我国过程创新降低了服务消费的收入弹性,产品创新则提高了服务消费的收入弹性。

[关键词]过程创新;产品创新;劳动力需求;服务消费

[中图分类号]F126.1[文献标识码]A[文章编号] 1673-0461(2021)06-0027-09

一、引 言

发达国家的历史经验显示,伴随着工业化的进程,产业结构逐步演进,低附加值的传统工业向高附加值的现代服务业转变,物质性消费向服务性消费转变,进而实现新的产业结构和消费结构[1]。2019年我国人均GDP已经进入中高等收入国家行列,对比美日韩三国的发展经历,在人均GDP达到10 000美元后,其服务消费比重基本达到或超过了40%[2],成为驱动经济增长的主要动因,而我国城乡居民服务消费的比重远低于这一数值。实施创新驱动发展的战略中,技术进步对消费需求的影响,将成为消费拉动经济增长的关键,因此,从理论和实证角度分析不同技术进步方式对消费升级即服务消费的影响,对解决我国当下技术进步和消费升级协调发展的问题尤为重要。

二、研究述评

关于技术进步和消费关系的研究可以追溯到马克思的研究,马克思在分析资本主义社会的生产过程中指出,为了获得相对剩余价值,资本家不断更新机器设备,资本有机构成不断提高,造成劳动力剩余和消费不足,引起生产过剩的经济危机。由此马克思得出结论,资本主义制度必然不能容纳资本主义生产力的发展,资本主义的发展将最终埋葬自身。马克思这里分析的“资本家不断更新机器设备”的过程即为技术进步中的过程创新或者工艺创新。

然而,作为技术进步的另一种形式产品创新,马克思对此论述较少,这主要是因为产品创新不是资本主义生产方式的主要形式,过程创新才是。资本主义生产的主要目的是获取剩余价值,能够带来价值增殖的资本必然不会出现闲置。在绝对剩余价值生产受限于自然条件的情况下,对相对剩余价值的追逐促使资本家不断提高劳动生产率,积极采用机器生产以及机器的升级换代,从而造成固定资本投资不断增加,资本有机构成提高。而产品创新对应的新产品的生产由于面临着较低的劳动生产率,因而相对剩余价值生产的能力有限。另外个别资本的产品创新同时面临资本周转慢,风险加大的问题。因此为获得最大剩余价值的资本主义生产必然选择过程创新的形式。

应用马克思的资本有机构成理论,中国学者如吴易风教授、孟捷教授和高峰教授等,多从理论角度分析产品创新在资本积累和剩余价值生产与实现中的作用和地位,他们认为产品创新已成为资本主义生产继续进行的内在要求。一方面,以有机构成不断提高为结果的过程创新,为资本主义生产快速积累了大量属于资本家的财富和相对于资本需求过剩的人口,导致一边是财富的积累,一边是贫困的积累,并最终使剩余价值的难以实现成为资本主义经济危机的根源。资本主义生产在初始阶段爆发了数次经济危机,对生产能力造成巨大的破坏,但后来随着新产品的不断出现,产品的生命周期更多表现为资本主义经济的生命周期。另一方面,随着过程创新中劳动生产率的提高,虽然单位商品价值降低,但是劳动生产率的增长速度快于相对剩余价值的增长速度[3],劳动生产率越高,相对剩余价值的边际增长率越低,并最终导致劳动生产率的提高不能明显减少必要劳动时间,相对剩余价值的生产越困难。因此,个别资本追逐相对剩余价值过程本身意味着这一过程的不可持续性,资本主义生产的继续进行促使资本减弱自身对最大剩余价值的追求,向劳动生产率较低的新产品转移。

受马克思思想的启发,熊彼特提出创造性破坏理论,认为新技术取代旧技术,新产品淘汰旧产品,是推动资本主义发展的动力。其后,Grossman、Helpman(1991)[4]以及Aghion、Howitt(1992)[5]等学者推动了熊彼特增长理论的发展,以质量梯子模型为基础量化了熊彼特创造性破坏理论。同时与质量梯子模型或垂直创新(vertical innovation)相对应,将新旧产品同时存在于市场上的创新过程称为产品种类扩张模型或水平创新[6]。之后,众多研究者跟随前人的研究进行了系统的分析,Acemoglu(2009)[7]在“Introduction to Modern Economic Growth”一书中系统分析了技术进步与经济增长的关系模型,将技术进步模型分为过程创新和产品创新两个方向。其中,过程创新表现为中间投入品生产效率的提升,或中间投入品质量的提升,产品创新表现为中间投入品种类的增加。

当前西方经济学的主流思想认为,企业持续在产品和过程研发中的投资能够保持产品价格的相对稳定,提升产品在市场中的表现,對企业利润和竞争力至关重要。产品创新通过降低产品间的替代性影响了产品差异度,满足了消费者需求的多样性[8-9]。过程创新是企业定价策略的主要决定因素[10-11]。Lambertini等(2017)[12]从动态模型的均衡分析出发,认为过程创新和产品创新是两个独立的过程,企业不能同时降低生产成本和提高产品质量。关于过程创新和产品创新作为技术选择策略,对企业发展和经济增长的作用,近几年较多地集中于针对发展中国家的研究[13-15]。Benavente和Lauterbach(2008)[16]发现产品创新刺激了智利就业的增长,而过程创新和经济增长之间却没有关系。

在技术进步对消费需求的影响这方面,直接研究较少。相关研究主要针对技术进步和劳动力需求的关系上[17-19],包括技术进步造成的劳动力剩余[20]和劳动收入份额降低以及收入不平等的研究[21-22],劳动力剩余和劳动收入份额的降低均将造成消费需求的减少。这一观点被凯恩斯及其之后反对技术进步的学者所接受,然而另一些研究者持相反观点,从实证分析的角度,印证了创造性破坏理论,认为在第二次工业革命期间,技术不仅淘汰了一些产品和就业岗位,还同时新创造了之前没有的工作岗位[23]。Acemoglu、Restrepo(2018[24],2019[25])最近的研究认为,自动化过程和新出现的任务(工作)一方面降低原有任务的劳动力需求,另一方面增加新任务的劳动力需求,进而两者达到一种稳定的均衡状态,而对福利的影响则取决于劳动力边际供给成本和工资的关系,当劳动力边际供给成本与工资不等时,自动化将降低代表性家庭的福利,自动化的负向效应将大于生产率提高的正向效应。

因此,技术进步对消费需求的影响路径既包括劳动生产率的提高,同时包括劳动力需求的改变。劳动生产率的提高和劳动力需求的增加能够整体上提高劳动者收入,进而促进消费的增加;劳动生产率的降低和劳动力需求的减少能够整体上降低劳动者收入,抑制消费的增加;当劳动生产率提高小于劳动力需求的减少时,则会导致整体劳动者收入降低,抑制消费的增加;当劳动生产率提高大于劳动力需求的减少时,则会带来整体劳动者收入提高,促进消费的增加。

结合技术进步方式,以效率提升为主导的过程创新往往对劳动力具有挤出效应,但生产效率的提高又同时能够带来劳动者工资的上涨;而以新产品为导向的产品创新对人力资本的需求,能够增加劳动需求,但新产品的生产往往面临较低的劳动生产率。

具体在我国技术进步和消费性服务业发展的关系分析上,既有可能存在过程创新的劳动生产率提高作用,也有可能存在过程创新的劳动力替代作用,同样既有可能出现产品创新的劳动生产率降低作用,也有可能出现产品创新对劳动力的需求作用,需要依据实际的数据才能进行准确的判断。

基于上述理解,本文拟采用1995—2017年中国省际面板数据,实证研究过程创新和产品创新作为不同方式的技术进步对服务消费的影响,分析技术进步影响我国服务消费的路径。本文的主要目的在于进一步证明我国技术进步与消费需求之间的关系,明确就业人数在技术进步和服务消费之间的中介效应,以及不同技术进步方式对服务消费收入弹性的调节效应,同时检验工资提高对消费升级的积极作用。

三、技术进步影响服务消费的路径分析

(一)模型设定

采用Autor、Dorn(2009)[26]构建的效用函数,分开考虑产品消费和服务消费。引入Acemoglu、Restrepo (2018)的生产函数设定形式,并构建包含两种技术进步方式的两部门模型。

假设产品和服务分别由生产产品企业和生产服务企业提供,劳动和资本在两类企业之间可以自由流动。消费者具有多样性的消费偏好,故采用只有一个且价格为1的最终产品,并由完全竞争市场提供,具有如下形式的生产函数:

Yt=∫Nt0yt(i)σ-1σdiσσ-1(1)

其中σ为常替代弹性取值在(0,∞)空间内,yt(i)表示第i个产品i∈[0,Nt],Nt的增加代表技术进步导致的新产品种类的增加,即产品创新。

同时,每个产品和服务的生产不仅需要特定的资本和劳动力,还需要代表一定时期社会技术水平的中间投入品q,且价格为常数ψ。技术进步外生时,q增加到θq时,ψ增加到θ′ψ,且θ′=θ,θ>1,>1,ddθ>0,为技术创新部门的市场垄断力量。

完全竞争市场下产品生产函数形式如下:

yi=qiη(ki+αgili)1-η(2)

式中η∈(0,1)表示要素收入份额,αgi为产品生产过程中的劳动生产率。

完全竞争市场下服务生产函数形式如下:

ys=qsη(αsls)1-η(3)

式中η∈(0,1)表示要素收入份额,αs为服务生产过程中的劳动生产率。

消费者效用函数:

u=cgρ-1ρ+

csρ-1ρρρ-1(4)

式中cg,cs分别表示产品消费量和服务消费量,ρ∈(0,∞)表示产品和服务的替代弹性。考虑在技术外生的静态模型中资本和劳动力总量不变的情况下,消费者根据预算约束最大化效用水平。

完全竞争条件下的生产企业满足自身利润最大化,得到产品价格为:

pi=θ′θηη-ηψη(1-η)η-1rwαg-η(5)

服务生产企业利润最大化下的产品价格:

ps=θ′θηη-ηψη(1-η)η-1wαs1-η(6)

服务总量为:

ys=θθ′ηBwηαs(1-η)ls(7)

其中B=ηηψ-η(1-η)-η。

当劳动力成本价格和就业人数不变时,过程创新增加了服务总量。

消费者效用最大化:

max:u=cρ-1ρg+

cρ-1ρsρρ-1

s.t.wL+rK≥cgpg+csps

根据理想价格指数公式,pg由1变为θ′θη,得到产品和服务需求为:

cg=wL+rKθ′θη+

θ′θρηps1-ρ

cs=wL+rKpρsθ′θη(1-ρ)+ps

服务和产品的比值为:

ysY=

θ′θρηps-ρ=

Bρ(1-η)ραsρ(1-η)wρ(η-1)(8)

一般均衡条件下市场出清,cg=Yt,cs=ys,L=lg+ls,

lg=∫Nt0lidi,K=∫Nt0kidi得到均衡工资w=w~(Nt,θ),满足:

Bσ-ρ(1-η)σ-ρ+1αs(1-ρ)(1-η)αg(η-1)(1-σ)w~(1-η)(ρ-σ)Nt-ηθθ′-ησ=B1-ρ(1-η)1-ραs(1-ρ)(1-η)w~(ρ-1)(1-η)θθ′η(1-ρ-σ)(9)

根据Ngai、Pissarides (2007)[27]① 和Dixit、Stiglitz模型(1977)[28]的研究成果,設定替代弹性均大于1,资本和劳动呈现出总替代关系,且部门间的替代弹性小于部门内部的替代弹性,即产品与服务间的替代弹性ρ<σ。代入均衡工资等式,得到:wθ<0,wNt>0。过程创新与工资的反向关系体现了过程创新对劳动力的挤出效应,产品创新与工资的正向关系体现了产品创新对劳动力的需求效应。

因此假设H1:过程创新对劳动力具有挤出作用,而产品创新增加劳动力需求。

劳动力市场出清时,劳动力要素在产品市场和服务市场中的分配关系为:

lslg=(K+αgL)/

(θθ′ησBσ-ρ(1-η)σ-ραs(1-ρ)(1-η)

·αgη+σ(1-η)Ntw~(1-η)(ρ-σ)L-K)

=((K+αgL)(1-η))/(

θθ′η(1-ρ)B1-ρ(1-η)1-ραs(1-ρ)(1-η)

·αgw~(1-η)(ρ-1)L+αgηL-(1-η)K)(10)

由此得到,lslgθ>0,lslgNt<0。过程创新导致服务业就业人数占总就业人数的比重增加,表明过程创新中产品与服务的互补效应;产品创新导致服务业就业人数占总就业人数的比重降低,表明产品创新中产品对服务的替代效应。

故均衡时:

ls=ls(w~,Nt,θ)=Γw(Nt,θ)=ΦNt,θLw(Nt,θ)(11)

其中,ΦNt,θ=lsLw,Γw(Nt,θ)θ=ΦNt,θθLw(Nt,θ)+ΦNt,θLw(Nt,θ)θ,Γw(Nt,θ)Nt=ΦNt,θNtLw(Nt,θ)+ΦNt,θLw(Nt,θ)Nt,技术进步对服务业就业的影响取决于技术进步过程中产品与服务间的替代效应和技术进步对劳动力的需求作用之和,即技术进步对服务业就业的影响=技术进步过程中产品与服务间的替代效应+技术进步对劳动力的需求作用。

当Γw(Nt,θ)θ>0时,过程创新中产品与服务的互补效应大于过程创新对劳动力的挤出作用,服务市场就业人数增加;当Γw(Nt,θ)θ<0时,过程创新中产品与服务的互补效应小于过程创新对劳动力的挤出作用,服务市场就业人数减少。

当Γw(Nt,θ)Nt>0时,产品创新中产品对服务的替代效应小于产品创新对劳动力的需求作用,服务市场就业人数增加;当Γw(Nt,θ)Nt<0时,产品创新中产品对服务的替代效应大于产品创新对劳动力的需求作用,服务市场就业人数减少。

将式(11)代入式(7)得到服务总量为:

ys=θθ′ηBwηαs(1-η)ΦNt,θLw(Nt,θ)(12)

其中,由公式(8)知工资不变时,ΦNt,θ/w为常数。公式(12)显示,当工资外生时,服务消费取决于技术进步和就业人数:技术进步对服务消费的直接作用表现在提高劳动生产率上,劳动生产率的提高能够增加既定就业人数下的服务产品数量;技术进步对服务消费的间接作用表现在技术进步通过对劳动力需求的改变,影响就业人数进而影响服务消费量;同时就业的增加能够促进服务消费增加。获得本文的第二个假设。

假设H2:技术进步通过影响劳动力就业进而影响服务消费水平。

因此需要对就业人数在技术进步和服务消费之间的中介效应进行检验。首先使用逐步检验回归系数方法对就业人数的中介效应进行讨论,然后采用Bootstrap方法对中介效应的稳健性进行检验。

(二)技术进步通过影响劳动力就业进而影响服务消费的中介效应分析

利用消费性服务业增加值作为服务消费的衡量指标,消费性服务业发展水平(ser)由消费性服务业增加值占GDP比重衡量,其中消费性服务业的增加值为本文界定的消费性服务业的各产业增加值之和。我国“十一五”规划中首次提出消费性服务业概念,旨在适应居民消费结构升级,发展面向消费者的服务业。学者们在分析中进一步将消费性服务业的概念细化,有认为消费性服务业是满足消费者对服务的最终消费需求的服务行业[29],也有将服务性消费定义为社会为消费者提供的各种文化和生活方面的服务产品消费[30]。根据上述概念和我国“十二五”规划中对生活性服务业的分类,本文根据生活性服务业分类中不包含教育行业的标准,将教育行业剔除,作为本文消费性服务业的产业范围,具体包括:商贸服务(包括批发零售、住宿餐饮),社区服务(卫生、家政、保安、养老托幼、食品配送、修理和废旧物品回收),文化体育事业和产业。对应于中国国家统计局的行业统计指标即包括批发和零售业,住宿和餐饮业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,卫生和社会工作以及文化、体育和娱乐业。

由于我国地域辽阔,各地区地理位置和经济发展水平差异,以及统计指标的详实程度不同,为获得准确的消费性服务业增加值数据,并尽可能保证样本数据的代表性,本文共获得19个省份的数据作为样本数据,同时样本分散程度包括东部沿海地区的8个省份,即北京、天津、江苏、上海、浙江、福建、广东和海南,中西部地区的9个省份,即安徽、山西、河南、湖南、贵州、甘肃、宁夏、青海和新疆,以及东北地区的两个省份吉林和辽宁。同时考虑到分税制改革后地方政府行为的改变,发展经济的动力增加和居民个体、企业的自主性提高,将研究时间区间确定1994年之后,故本文的具体研究时间区间为1995—2017年。

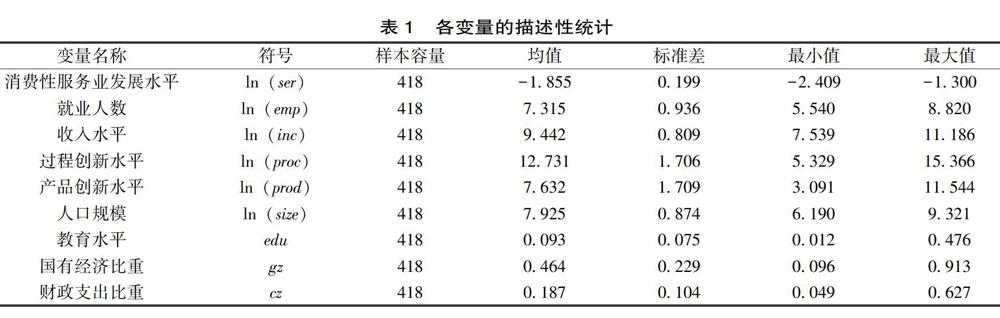

中介变量为统计局公布的各地区就业人数(emp)统计指标。自变量技术进步分为过程创新和产品创新两种模式。

过程创新水平(proc):采用规模以上工业企业的技术改造经费支出作为过程创新水平的代理变量,实际技术改造经费支出根據固定资产投资价格指数扣除价格因素后获得;该数值越大证明企业的过程创新水平越高。其中,2004之前、2005年、2006年、2007年和2010年为大中型工业企业技术改造经费支出。但同时,过程创新不仅包括工艺水平的提高,也应包括新通讯技术的采用导致的企业组织结构的改变带来的效率的提升等情况,因此除技术改造经费作为过程创新的代理变量外,本文采用企业实际研发投入经费支出作为替代变量进行稳健性检验。

产品创新水平(prod):采用规模以上工业企业开发新产品的项目数作为衡量省际产品创新水平的代理变量。根据国家统计局的统计口径,2008年之前为大中型企业开发新产品的项目数,2008年及之后则将统计范围调整为规模以上工业企业,同时规模以上工业企业的统计标准在2011年之前为年主营业务收入500万元及以上的法人工业企业,2011年及以后为年主营业务收入2 000万元及以上的法人工业企业。

收入水平(inc):采用收入法核算中实际劳动者报酬与就业人数的比值来衡量我国居民的实际工资,实际劳动者报酬根据消费者物价指数扣除价格因素后获得。随着经济的发展,工资水平的提高是居民消费升级的主要动力,已有研究显示工资水平的提高增加了人们对服务商品的消费[31]。

控制变量包括地区人口规模(size)和教育水平(edu),较大的人口规模和人口密度,能够降低服务型企业的成本,增加服务消费总量[32]。本文采用国家统计局公布的年末常住人口总数衡量,人口规模越大对消费性服务的需求和供给越多,消费性服务业发展越快。教育水平的差异将影响劳动力与技术的匹配效应[33],导致低技能劳动者与新技术的匹配效果低于高技能劳动者,从而影响技术进步的效果,反应在实证分析中即影响一定技术进步水平下的相关系数。郝宏杰(2015)[34]的研究发现劳动者的技能禀赋影响消费性服务业的增长。本文中教育水平由国家统计局抽样调查数据中地区大专及以上人口数占地区6岁及以上人口总数比重衡量。

同时控制变量加入国有经济比重(gz)和财政支出比重(cz)两项指标。一方面国有经济在获取地方资源上具有相对优势,导致生产要素流动的成本增加,从而不利于以小规模和小企业形式存在的消费性服务业的发展。另一方面在我国体制下,国有经济在提高居民收入水平,稳定居民生活质量上承担着一定的社会责任,因此国有经济比重高的地区,居民具有更高的消费倾向。本文中国有经济比重采用国有控股工业企业主营业务收入占规模以上工业企业主营业务收入比重衡量,主营业务收入能够较好地衡量国有经济在整个市场上的影响程度。而根据凯恩斯理论政府支出作为总消费需求的一部分,与居民支出的作用有相似之处,政府购买的增加同样能够促进消费性服务业总量的提升。因此本文中采用地方财政支出占GDP的比重衡量财政支出比重这一指标。

本文原始数据除过程创新的指标技术改造经费支出来源于《中国科技统计年鉴》外,其他数据均来源于《中国统计年鉴》和《中国工业经济统计年鉴》,各变量均以1995年为基期。表1为本文各变量的描述性统计结果。

由于面板数据的结构特征,当存在单位根时容易造成伪回归,因此利用面板单位根检验方法LLC检验和IPS检验对各变量序列进行单位根检验,结果发现两种方法结果一致,故仅将面板LLC检验的结果展示如下:面板LLC检验的原假设为各变量均存在单位根,备择假设为各变量是平稳的,结果显示在5%的显著性水平下,消费性服务业发展水平、收入水平、就业人数、过程创新水平、产品创新水平、人口规模、教育水平、国有经济比重和财政支出比重等变量均是平稳的。具体检验结果见表2。

1.利用逐步检验回归系数方法对就业人数的中介效应进行讨论

第一步在对所有变量进行中心化处理(即均值为零)后,进行技术进步对服务消费的面板数据回归分析,结果显示产品创新和服务消费具有显著的正相关关系,过程创新与服务消费的关系不显著。第二步进行技术进步对就业人数的面板数据回归分析,结果显示技术进步和就业人数具有显著的相关性,其中过程创新与就业人数负相关,同时具有一期滞后性,产品創新与就业人数呈现正相关关系。体现了过程创新对劳动力的挤出作用和产品创新对劳动力的需求作用,假设H1得到验证。

第三步加入中介变量就业人数后,就业人数与服务消费呈现显著的正相关关系,过程创新与服务消费显著负相关,就业人数在过程创新和服务消费之间起到了部分中介的作用,过程创新对服务消费的直接效应为-0.026,过程创新通过中介变量当期就业人数对服务消费的间接效应为-0.011(=-0.018×0.608),中介效应在总效应中占比为29.73%(=-0.011/(-0.026-0.011)),产品创新与服务消费的关系由显著变得不显著,而中介变量就业人数与服务消费的关系显著,说明就业人数在过程创新和服务消费之间起到了完全中介的作用。因此,就业人数在过程创新与服务消费的关系中具有部分中介效应,在产品创新与服务消费的关系中具有完全中介效应,假设H2得到验证。

整体来看,第二步中过程创新与就业人数的负相关关系,第三步中就业人数与服务消费的正相关关系,造成第一步中过程创新与服务消费关系的不确定性。而产品创新与就业人数的正相关关系,和就业人数与服务消费的正相关关系,与第一步中产品创新与服务消费的正相关系较为一致。此外,控制变量收入水平与服务消费展现出显著的正相关性,收入的提高促进了服务消费的增加,对比系数0.903和0.282、1.016和0.972,当控制就业人数变量时,收入与服务消费的相关系数均降低且保持显著性不变,不同的是,控制过程创新变量时服务消费的收入弹性降低幅度大于控制产品创新时服务消费收入弹性的降低幅度(见表3)。

2.采用Bootstrap方法对中介效应的稳健性进行检验

加入个体控制变量,利用上文面板数据检验就业人数是否在技术进步与服务消费之间起到中介作用。过程创新与服务消费的Bootstrap检验结果显示:间接效应r(ind_eff)为-0.013,P值为0.057,在10%的显著性水平下显著;直接效应r(dir_eff)为-0.028,P值为0.049,在5%的显著性水平下显著,且置信区间为-0.056至-0.000 2,置信区间不包含零,因此中介效应成立。产品创新与服务消费的Bootstrap检验结果显示:间接效应r(ind_eff)为0.061,P值为0.000,在1%的显著性水平下显著;直接效应r(dir_eff)为-0.032,P值为0.026,在5%的显著性水平下显著,且置信区间为-0.06至-0.003,置信区间不包含零,因此就业人数在产品创新与服务消费的关系中也具有中介效应。对比逐步检验回归系数方法和Bootstrap方法发现,逐步检验回归系数方法得到的系数值均在Bootstrap方法的置信区间内,两种方法均肯定了中介效应的存在,因此上述结果是稳健的,技术进步通过影响就业人数进而影响服务消费水平。

四、技术进步影响服务消费收入弹性的调节效应分析

技术进步对服务消费收入弹性的影响,一方面来源于消费者对未来收入的预期导致的总支出变化,另一方面来源于劳动力成本变化时消费组合中产品对服务的替代效应(或互补效应)。前者对应于技术进步对劳动力需求的变化,劳动力市场的供过于求促使消费者预期未来收入的降低,降低单位收入的服务消费,而劳动力市场的供给不足促使消费者预期未来稳定的收入增长,进而提高单位收入的服务消费;后者对应于服务业的鲍莫尔成本病理论,劳动力成本的提高促使服务部门价格上涨高于产品生产部门,故产品对服务的替代效应导致服务消费减少。

因此,过程创新对服务消费收入弹性的影响是过程创新中产品与服务的互补效应和劳动力挤出效应导致的劳动者预期未来收入降低,进而进行平滑消费降低总支出的综合作用的结果;产品创新对服务消费收入弹性的影响是产品与服务的替代效应和劳动力需求效应带来的劳动者预期未来收入增加、提高总支出的综合作用的结果。基于此,过程创新对服务消费的收入弹性起到反向调节作用,即过程创新水平越高,服务消费的收入弹性越低。产品创新对服务消费的收入弹性,取决于预期收入和产品与服务的替代效应的对比,当预期收入的增加作用大于产品与服务的替代效应时,产品创新对服务消费的收入弹性起到正向调节作用,即产品创新水平越高,服务消费的收入弹性越大;反之,当预期收入的增加作用小于产品与服务的替代效应时,产品创新对服务消费的收入弹性起到负向调节作用,产品创新水平越高,服务消费的收入弹性越低。根据上文我国1995—2017年的省级面板数据,下面将具体分析我国技术进步在服务消费收入弹性中的调节效应。

1.构建调节效应模型

lnysit=β0+β1lnwit+β2lnθit×lnwit+β3lnNit×lnwit

+β4lnθit+β5lnNit+βmZit+εit(13)

其中,下标字母i代表地区,t代表年份。lnysit表示消费性服务业发展水平,wit代表收入水平。θit代表过程创新水平;Nit代表产品创新水平。Z表示系列控制变量;β0为常数项,β1、β2、β3、β4、β5、βm表示对应变量系数,ε代表随机误差项。

式(13)中,β1+β2lnθit+β3lnNit为服务需求的收入弹性,当β2>0时,过程创新促使服务消费的收入弹性提高;当β2<0时,过程创新导致服务消费的收入弹性降低。当β3>0时,产品创新促使服务消费的收入弹性提高;当β3<0时,产品创新导致服务消费的收入弹性降低。

2.实证结果分析

为便于主要项系数的相互比较,同样将所有数据进行中心化处理后对1995—2017年间省级面板数据进行回归分析,考虑存在个体效应,重点采用固定效应模型进行系数估计,为进行比较,将混合回归与随机效应模型的回归结果一并列出在表4中。

对比回归模型(1)和(2)的结果可见,主要项收入的系数几乎相等且均显著,加入技术进步与收入的交互项后,过程创新与收入交互项的系数在10%的显著性水平下显著为负,产品创新与收入交互项的系数在1%的显著性水平下显著为正,说明過程创新表现出对服务消费收入弹性的负向作用,过程创新水平越高服务消费的收入弹性越低,过程创新实际上降低了服务消费的收入弹性;而产品创新表现出对服务消费收入弹性的正向作用,产品创新水平越高服务消费的收入弹性越高,产品创新提高了服务消费的收入弹性。

3.稳健性检验

本文采用替换代理变量以及研究时间段的方式进行稳健性检验。采用《中国工业统计年鉴》中新产品开发经费支出作为产品创新的代理变量,变量处理方式与前文一致,对我国2007—2017年的省级面板数据进行分析,控制变量的添加与否以拟合优度为准,F值显示不能忽略模型中的固定效应,hausman检验显示chi(7)=7.65,P值0.364 0,因此不能拒绝原假设,选择随机效应模型进行回归分析,回归结果见表5。在10%的显著性水平下,过程创新对服务消费收入弹性的负向调节作用依然成立;在1%的显著性水平下,产品创新对服务消费收入弹性的正向调节作用依然成立。因此,技术进步对服务消费的收入弹性具有调节效应这一结论是成立的。

五、结论与政策建议

技术进步影响消费的研究由来已久,然而大部分研究将技术进步对消费的影响归因于技术进步带来的劳动生产率和工资的提高对消费的促进作用,或者有偏型技术进步造成的收入差距扩大导致的消费不足,甚少有文章将技术进步对劳动力的需求影响与消费研究相结合。本文在前人研究的基础上,将技术进步进一步细分为过程创新和产品创新,并利用服务消费(消费性服务业增加值)作为衡量消费水平的代理变量,通过理论分析和对我国省级面板数据的实证分析,得到以下结论:

(1)劳动力就业人数在技术进步影响服务消费的过程中起到中介效应。即就业人数在过程创新和服务消费的关系中具有部分中介作用,就业人数在产品创新与服务消费的小样本关系中表现为完全中介作用,就业人数在产品创新与服务消费的大样本关系中表现为部分中介作用。

(2)过程创新对劳动力具有挤出效应,产品创新增加了劳动力需求。

(3)过程创新和服务消费显著负相关,过程创新对服务消费的直接效应和通过就业人数影响的间接效应均显著为负;产品创新和服务消费显著正相关,大样本中产品创新对服务消费的直接效应和通过就业人数产生影响的间接效应均显著为正。

(4)过程创新对服务消费的收入弹性具有负向调节作用,过程创新水平越高,服务消费的收入弹性越低;而当前我国产品创新对服务消费的收入弹性具有正向调节作用,产品创新水平越高,服务消费的收入弹性越高。

因此,在提高勞动者消费水平、促进以经济内循环为主的过程中,政府需要进一步稳定和扩大就业,发挥就业增加对消费增加的积极作用,统筹考虑技术改造升级和就业的关系,鼓励中小企业和服务业发展,引导劳动者积极就业和创业。同时,鼓励产品创新,产品创新增加了劳动力需求,促进就业的增加,有效提高服务消费的收入弹性。此外,完善工资增长机制,切实保证随着劳动生产率的提高,而相应提高劳动者收入,降低居民教育和培训成本,促使消费者预期收入增加和预期支出减少,提高消费者消费倾向;完善税收和再分配机制,提高社会保障水平,增强居民消费能力和消费信心,促进消费和生产的良性互动。

[注 释]

①Ngai、Pissarides (2007)在多部门理论框架下研究发现,当产品间的替代弹性大于1时, 劳动力将从低技术进步率向高技术进步率部门流动;当产品间的替代弹性小于1时, 劳动力将反向转移。

[4]GROSSMAN, GENE M, ELHANAN HELPMAn. Quality ladders in the theory of growth[J]. The review of economic studies, 1991,58(1): 43–61.

[参考文献]

[1]张颖熙,夏杰长.以服务消费引领消费结构升级:国际经验与中国选择[J].北京工商大学学报(社会科学版),2017,32(6):104-112.

[2]益瑞涵,张振刚.美、英、日三国经济发达阶段服务业发展及其动因定量分析[J].经济研究导刊,2010(8):154-157.

[3]孟捷.马克思主义经济学的创造性转化[M].北京:经济科学出版社,2001.

[4]GROSSMAN, GENE M, ELHANAN HELPMAN. Quality ladders in the theory of growth[J].The review of economic studies, 1991,58(1): 43-61.

[5]AGHION PHILIPPE, PETER HOWITT. A model of growth through creative destruction[J]. Econometrica, 1992,60(2):323-351.

[6]严成樑,龚六堂.熊彼特增长理论:一个文献综述[J].经济学(季刊),2009,8(3):1163-1196.

[7]DARON ACEMOGLU. Introduction to modern economic growth[M].Princeton: Princeton University Press,2009.

[8]XIAOJUN PAN, SHOUDE LI. Dynamic optimal control of process-product innovation with learning by doing[J]. European journal of operational research,2016,248(1):136-146.

[9]LIN P, SAGGI K. Product differentiation, process R&D, and the nature of market competition[J].European economic review, 2002,46:201-211.

[10]RGIS CHENAVAZ. Dynamic pricing, product and process innovation[J]. European journal of operational research, 2012,222:553-557.

[11]MANTOVANI A.Complementarity between product and process innovation in a monopoly setting[J].Economics of innovation and new technology, 2006,15:219-234.

[12]LUCA LAMBERTINI,RAIMONDELLO ORSINI, ARSEN PALESTINI.On the instability of the R&D portfolio in a dynamic monopoly. Or, one cannot get two eggs in one basket[J]. International journal of production economics, 2017, 193:703-712.

[13]RAFFO J, LHUILLERY S, MIOTTI L. Northern and southern innovativity: a comparison across European and Latin American countries[J].The European journal of development research, 2008,20:219-239.

[14]MICHELINE GOEDHUYS,REINHILDE VEUGELERS. Innovation strategies, process and product innovations and growth: firm-level evidence from Brazil[J]. Structural change and economic dynamics, 2012, 23(4):516-529.

[15]CASTILLO VICTORIA, et al. The effect of innovation policy on SMEs employment and wages in Argentina[J]. Small business economics, 2014,42(2):387-406.

[16]BENAVENTE J M,LAUTERBACH R.Technological innovation and employment: complements or substitutes?[J].The European journal of development research, 2008,20(2):319-330.

[17]EDQUIST C, HOMMEN L, MCKELVEY M.Innovation and employment: process versus product innovation[M].Edward-Elgar, Cheltenham,2001.

[18]KATSOULACOS Y S.The employment effect of technical change: a theoretical study of new technology and the labour market[M].University of Nebraska, Wheatsheaf,1986.

[19]MEHMET UGUR,ARUP MITRA. Technology adoption and employment in less developed countries: a mixed-method systematic review[J]. World development,2017,96:1-18.

[20]AUTOR D H. Why are there still so many jobs? the history and future of workplace automation[J].Journal of economic perspectives, 2015, 29(3):3-30.

[21]OBERFIELD EZRA, DEVESH RAVAl. Micro data and macro technology[Z].National bureau of economic research working paper 20452, 2014.

[22]DARON ACEMOGLU,DAVID AUTOR. Chapter 12-skills, tasks and technologies: implications for employment and earnings[M].Handbook of Labor Economics, 2011:1043-1171.

[23]LANDES DAVID S. The unbound prometheus[M]. New York: Cambridge University Press, 1969.

[24]ACEMOGLU D, RESTREPO P. The race between man and machine: implications of technology for growth, factor shares, and employment[J].American economic review, 2018, 108(6):1488-1542.

[25]ACEMOGLU D, RESTREPO P. Automation and new tasks: how technology displaces and reinstates labor[J].Journal of economic perspectives, 2019, 33(2):3-30.

[26]AUTOR D H , DORN D . Inequality and specialization: the growth of low-skill service jobs in the United States[Z]. Social ence Electronic Publishing, IZA Discussion Paper No. 4290,2009.

[27]NGAI L R , PISSARIDES C A . Structural change in a multisector model of growth[J]. American economic review, 2007, 97(1):429-443.

[28]DIXIT A, STIGLITZ J E.Monopolistic competition and optimum product diversity[J].American economic review,1977,67(3):297-308.

[29]郭世英,王慶,李素兰.中国服务业结构优化升级问题分析[J].河北大学学报(哲学社会科学版),2010,35(3):115-118.

[30]徐伟. 发展居民消费性服务业对策分析[M]//中国国际经济交流中心.中国与世界年中经济分析与展望(2010).北京:中国国际经济交流中心,2010:7.

[31]梁华峰.消费性服务业研究综述[J].中国人口·资源与环境,2014,24(S2):467-472.

[32]胡霞.制度环境与中国城市服务业发展差异[J].软科学,2007(2):29-33.

[33]ACEMOGLU DARON, ZILIBOTTI FABRIZIO. Productivity differences[J]. Quarterly journal of economics, 2001,116(2): 563-606.

[34]郝宏杰,付文林.劳动力技术禀赋与消费性服务业增长——来自中国省级层面的经验证据[J].财贸研究,2015,26(2):35-43.

Research on the Relationship between Technological Progress,

Labor Demand

and Residents Consumption——An Empirical Analysis Based on Consumer

Services

Bai Xueqiu, Zhang Jing

(School of Marxism, Peking University, Beijing 100871,China)

Abstract: As the specific forms of technological progress, process innovation and product innovation affect the distribution of production factors, labor income, employment and final consumption through the improvement of product and service production efficiency and the increase of product categories. This paper constructs a two-sector model of product and service production, analyzes the specific path of the impact of process innovation and product innovation on service consumption, and conducts an empirical test based on Chinas provincial panel data from 1995 to 2017. The study found that technological progress affects the level of residents service consumption through the intermediary variable labor employment. The number of employees plays a partial mediating effect in the relationship between process innovation and service consumption and a complete mediating effect in the relationship between product innovation and service consumption in a small sample. Further, Chinas current process innovation reduces the income elasticity of service consumption, while product innovation improves the income elasticity of service consumption.

Key words: process innovation; product innovation; labor demand; service consumption

(責任编辑:张积慧)

收稿日期:2020-11-14

基金项目:国家社会科学基金委托项目《习近平新时代中国特色社会主义经济思想研究》(2018XZD08)阶段性研究成果。

作者简介:白雪秋(1960—),女,辽宁丹东人,北京大学马克思主义学院教授,博士生导师,研究方向为马克思主义政治经济学;张晶(1989—),女,山东滕州人,北京大学马克思主义学院博士研究生,研究方向为马克思主义政治经济学。