石墨烯及石墨烯远红外棉针织物制备及性能研究

王 进,刘艳君,翟媛媛,赵 瑞

(西安工程大学,陕西 西安710048)

0 引言

随着人们生活品质的提升与安全健康、绿色环保生活理念的普及,消费者对于贴近皮肤穿着针织内衣的要求不仅局限于面料舒适性,而是要求其既具有抗菌除臭、保健、护肤等功能性,还要拥有符合环保、健康、可持续的生态理念[1]。目前抗菌、保暖及具有医疗保健(远红外、负离子等)功效的面料需求最大,远红外纺织品因具有保暖、保健、抗菌及提高免疫力等功效而受到消费者的青睐,本文以石墨烯等作为功能性材料进行远红外纺织品开发,满足消费者对服用纺织品功能性多元化的需求,提升纺织产品附加值[2]。

1 实验材料与仪器

1.1 实验材料

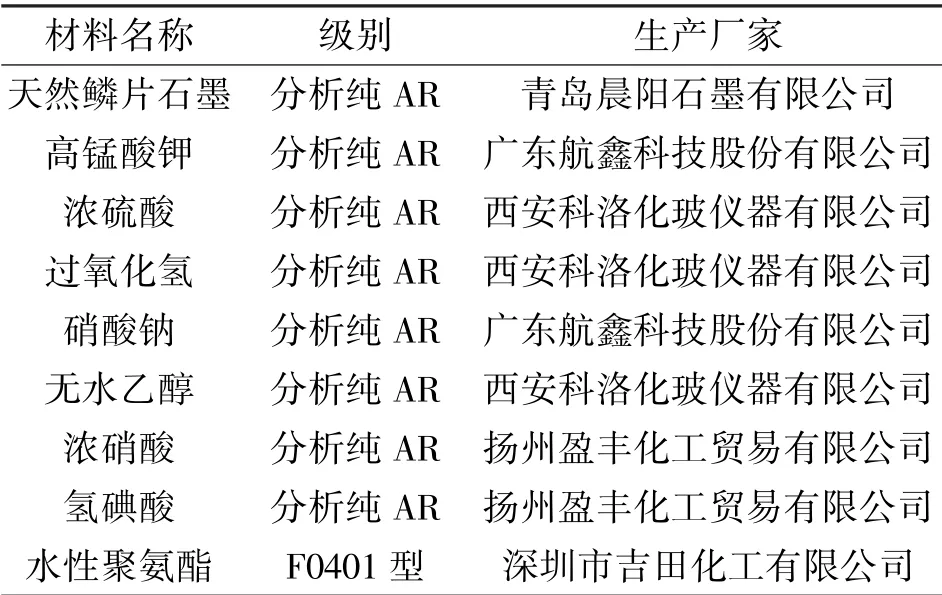

本文所使用的实验材料及药品如表1所示。

表1 实验材料与药品

1.2 实验仪器

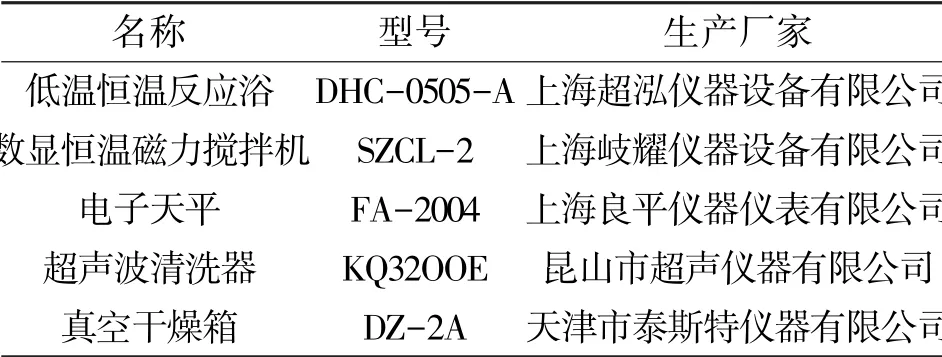

本文所使用的实验仪器如表2所示。

表2 实验仪器

2 石墨烯的制备

2004年,英国学者在探索中通过胶带将石墨片层不断剥离,最终发现可以得到超薄碳膜[3],即石墨烯。自此,石墨烯材料的研究也拉开了时代的序幕,它优异的光、电、热和物理机械性能引起了研究者持续的关注[4]。随着石墨烯研究的逐渐深入,制备方法也越来越多样化,常见的方法有:机械剥离法、氧化还原法、外延生长法与化学气相沉积法等[5-6]。在这几种方法中,氧化还原法具有工艺简单可规模化、制备效率高与石墨烯品质高等特点[7]。因此,本实验最终选用此方法进行石墨烯的制备。

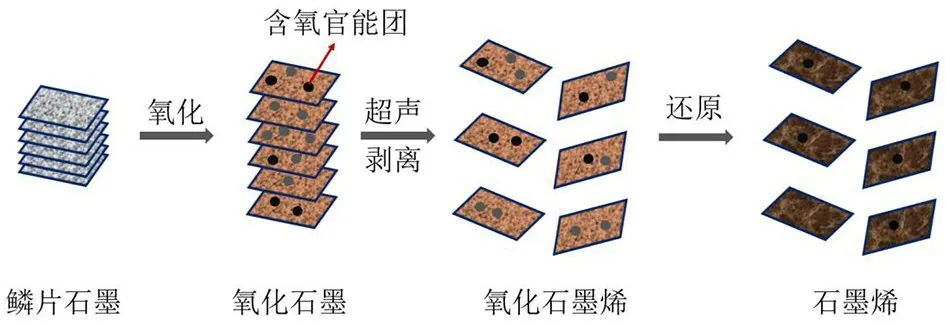

2.1 氧化还原法制备石墨烯的原理

该方法制备石墨烯原理示意如图1所示。

图1 氧化还原法制备石墨烯的原理示意图

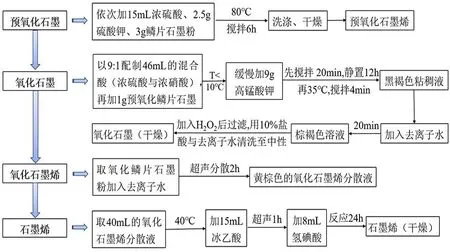

2.2 石墨烯的制备工艺流程

实验室制备石墨烯的工艺流程及制备参数见图2。

图2 石墨烯制备的工艺流程图

3 石墨烯的形貌结构测试与分析

3.1 石墨烯形貌测试与分析

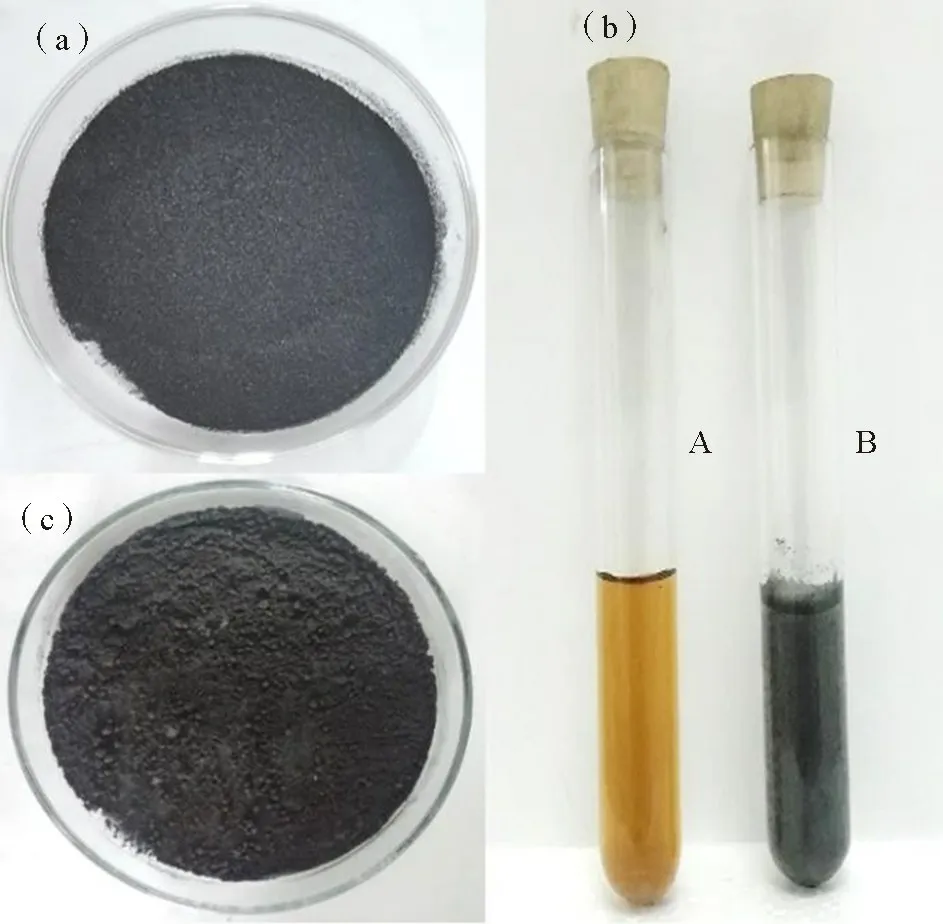

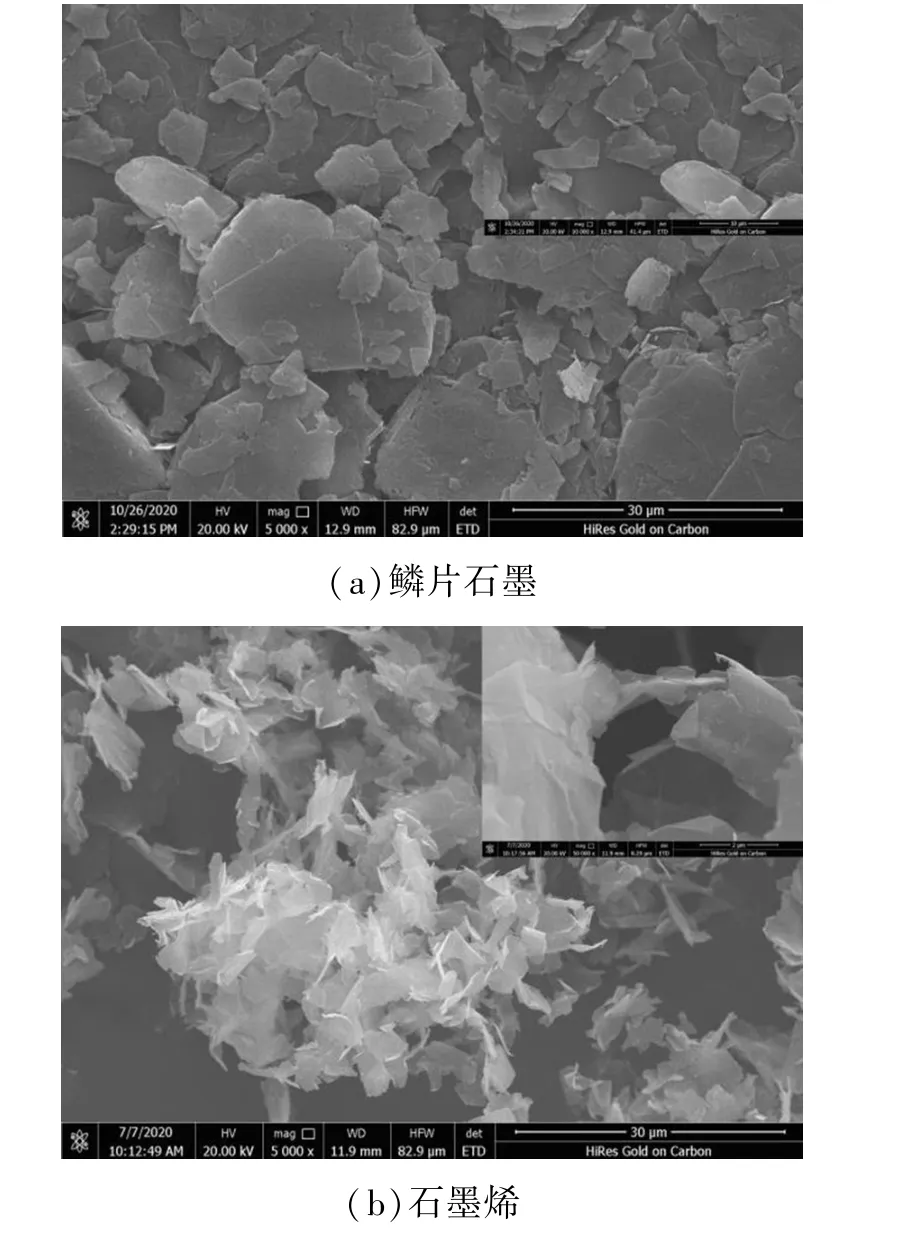

实验采用数码相机及扫描电镜观测石墨及石墨烯的宏观及微观形态与表面结构,为达到良好的观测效果,将待测样品(石墨及石墨烯粉末)在无水乙醇中进行分散,吸取少量分散液进行观测。鳞片石墨与石墨烯的实物数码照片见图3,扫描电镜的形貌测试结果见图4。

图3 鳞片石墨、氧化石墨烯、石墨烯的实物图

图4 鳞片石墨与石墨烯扫描电镜图

从图3中可以看出,图(a)为鳞片石墨,可以看出粉末粒径较大,无团聚现象;图(b)中A为黄棕色氧化石墨烯,B为黑色的石墨烯分散液;图(c)为干燥后的石墨烯粉末,粉末较细腻,但有些许团聚。

从图4中可以清楚看到两种材料的形态及表面结构。图(a)为鳞片石墨放大5000倍后表面的形态,表面存在较多鳞片状排列的石墨层,石墨片层有堆叠且较厚。图(b)为实验自制石墨烯的表面形貌,从图中清楚观察到石墨烯片层结构,片层边缘形状不规则,且存在单片层结构,层厚很小基本呈透明状态,还有部分没有被完全剥离呈多片层的堆叠重合状态,这也说明实验所采用的氧化还原法制备的石墨烯品质较好。

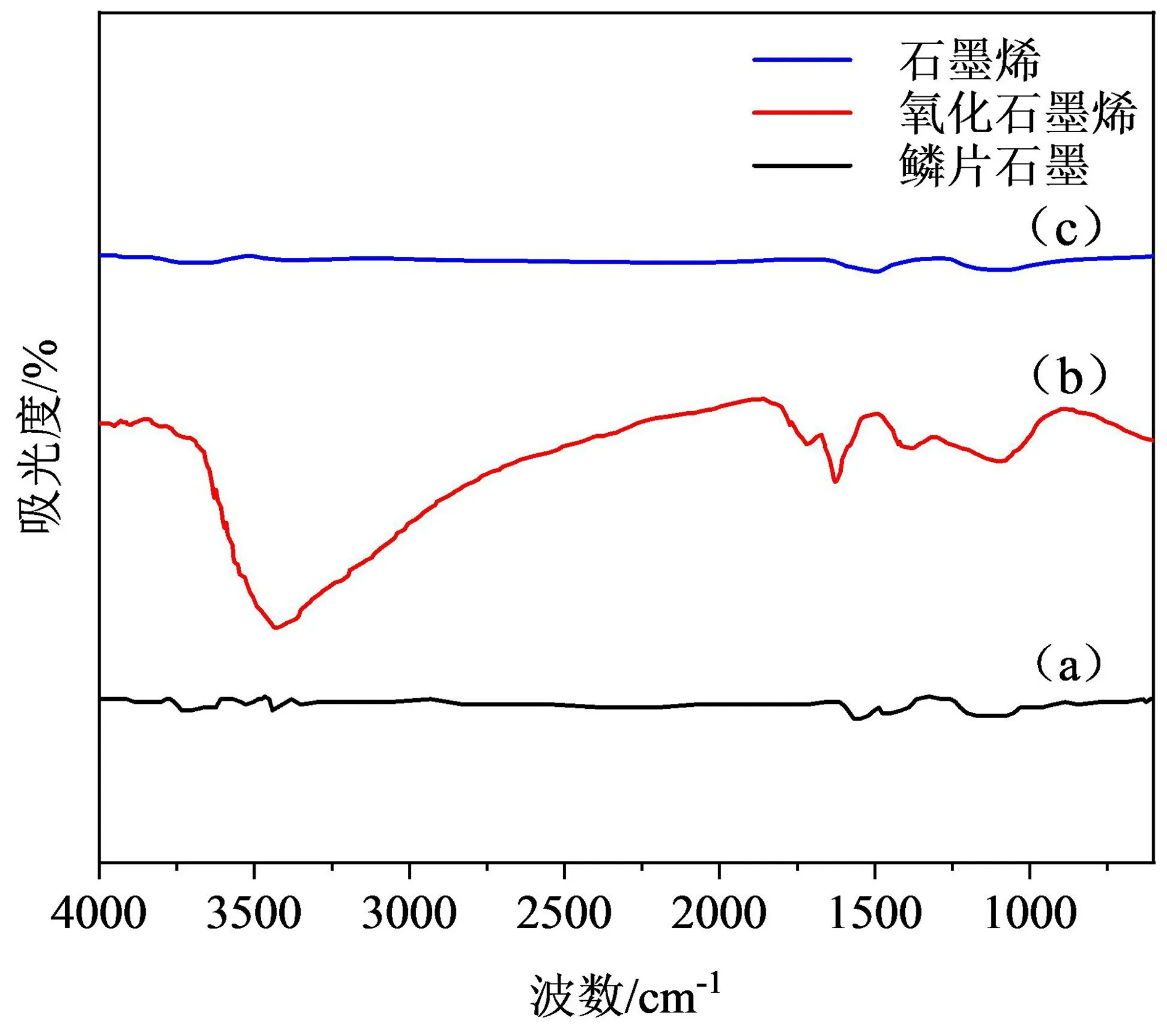

3.2 石墨烯红外光谱测试与分析

实验采用红外光谱测定方法进行石墨烯红外光谱测试分析,结果见图5。

图5 石墨烯的红外光谱图

从图5中可以看出,曲线(a)较为平整,不存在明显的特征吸收峰;而曲线(b)为氧化石墨烯,其存在较多的含氧官能团的特征吸收峰,如在3427cm-1处存在较为宽大的O-H伸缩振动峰,1709cm-1处为C=O伸缩振动峰、1632cm-1处为C=C伸缩振动峰,这些吸收振动峰的出现表明鳞片石墨被这些含氧官能团成功插层形成氧化石墨烯;而曲线(c)与(a)的红外光谱曲线基本匹配,表明强还原剂将氧化石墨烯上的含氧基团基本完全还原,因此没有出现明显的特征吸收峰。

3.3 石墨烯X-射线显微结构测试与分析

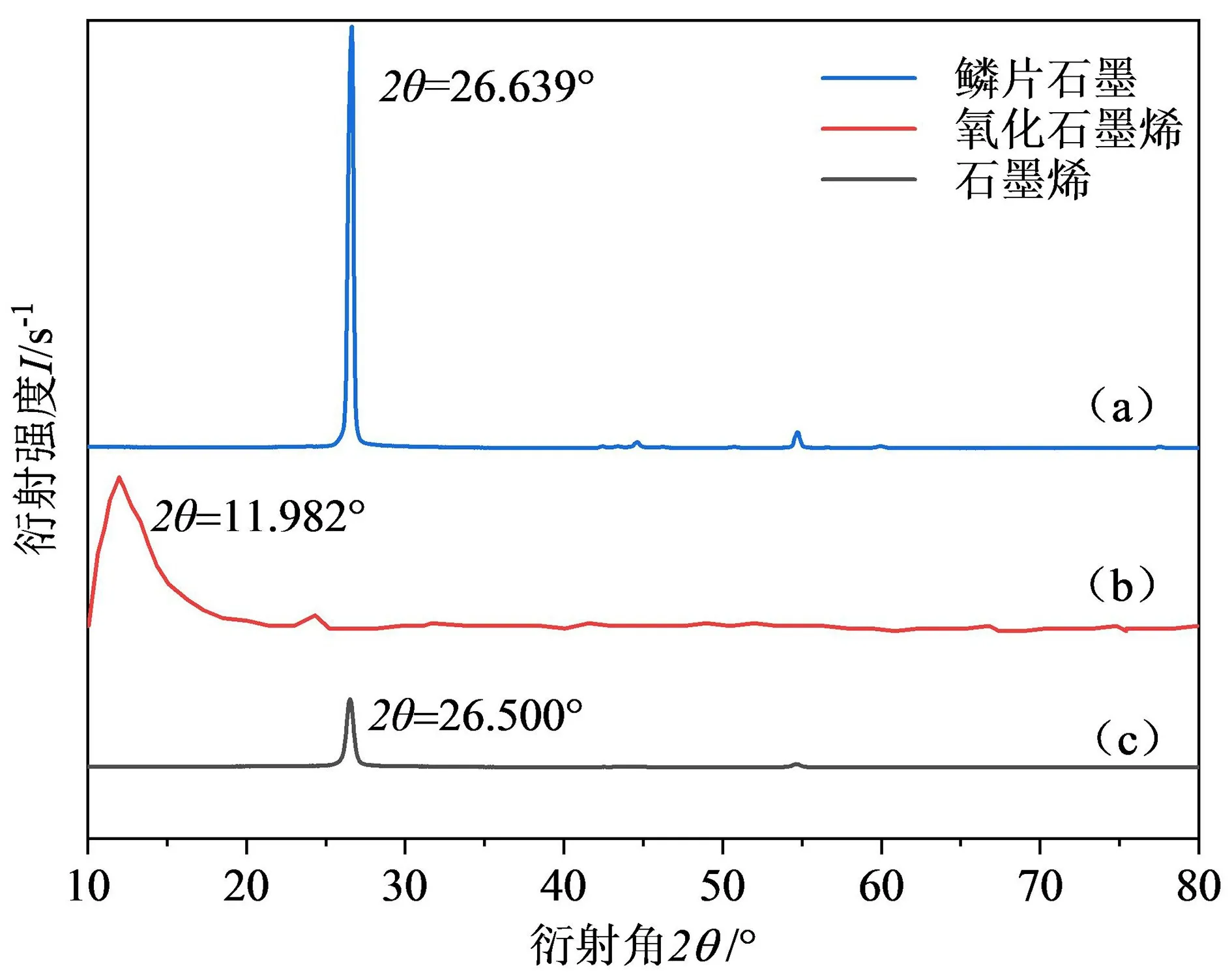

X-射线衍射仪可以直接观测样品材料的结构组成和晶体形态。取少量的鳞片石墨、氧化石墨烯及石墨烯样品放入小凹槽再用盖玻片压平保证样品的平整度。实验采用Mini Flex600型X-射线衍射仪进行测试,测试参数设置:管压40kV,电流100mA,扫描速度10°/min,扫描范围为10°~80°,实验测试结果见图6所示。将XRD测试结果与式(1)布拉格公式结合进一步分析计算可得到这三种材料(鳞片石墨、氧化石墨烯、石墨烯)的(002)晶面层间距,其结果见表3。

表3 鳞片石墨、氧化石墨烯、石墨烯在(002)的晶面层间距计算结果

图6 石墨烯的X射线衍射图

式中:d——晶面层间距/nm;λ——波长(已知:0.15406nm);θ——衍射角/°。

结合图6与表3分析可知,曲线(a)为鳞片石墨图谱,从图中可以看到2θ在26.639°处存在一个尖锐且半高宽极窄的衍射峰,这表明鳞片石墨具有较高的结晶度,同经计算得鳞片石墨的晶面层间距约为0.334nm;曲线(b)与曲线(a)相比,它的衍射峰强度降低且变宽,峰的位置左移至11.982°,晶面层间距也增加到0.738nm,这可能是由于含氧官能团的引入所导致。在曲线(c)中可以看出2θ只有在26.5°出现了衍射峰,且晶面层间距约为0.336nm,略大于鳞片石墨的片层间距(0.334nm),这说明了经冰乙酸/氢碘酸共同作用成功还原得到石墨烯。

4 石墨烯远红外棉针织物的制备与性能测试分析

4.1 石墨烯远红外棉针织物的制备

为探究石墨烯的远红外性能,通过后整理方法制备石墨烯棉针织物,并研究石墨烯的含量对棉针织物远红外性能的影响,采用实验自制的高品质石墨烯配制出5种含有不同石墨烯质量分数(0%、0.5%、1%、1.5%和2%)的整理液进行织物整理,以此探究石墨烯及石墨烯含量对织物远红外性能的影响。

本课题开发的多功能织物是应用于内衣面料的使用,因此本实验最终选择采用浸轧法,以手感柔软、弹性好的罗纹棉针织面料作为基布进行整理得到石墨烯远红外棉织物。整理工艺曲线如图7所示。

图7 石墨烯棉针织物整理工艺曲线

4.2 石墨烯棉针织物的远红外性能测试

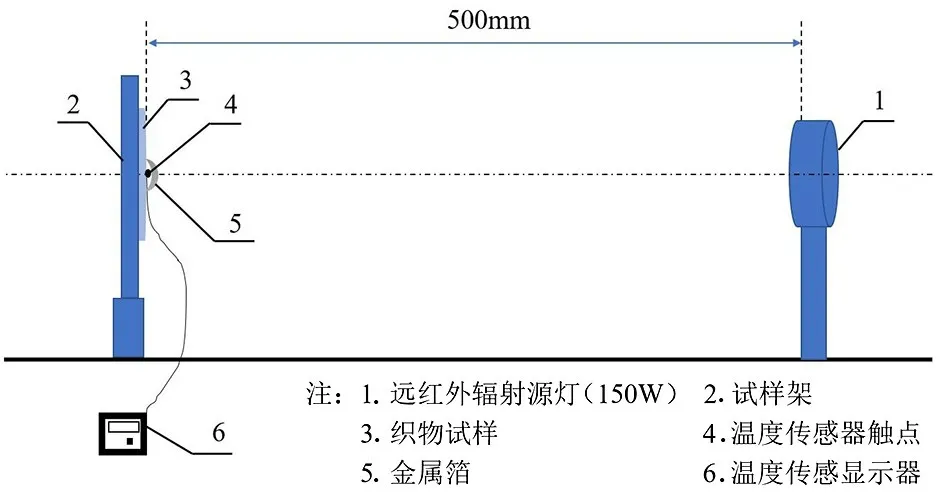

国内外对纺织品远红外性能的评价方法包括远红外辐射率和温升测试与人体试验法[8]。远红外辐射率测试法是在标准要求的测试环境下,将测定的织物与黑体板的辐射强度相比得出辐射率。该方法对仪器要求较高,测试成本昂贵,而且单纯根据辐射率的大小并不能判断织物远红外性能的优劣;而温升法则是在标准环境下,测定一定时间范围内织物表面的温度变化[9]。相比较之下,温升法的操作简便且能直观测定织物表面温度变化情况。因此,本实验采用温升法评价石墨烯织物的远红外性能,图8为远红外温升测试平台示意图。具体操作步骤:(1)试样准备:在待测样品上随机裁剪3块直径为60mm的圆形试样备用;(2)测试环境调节及试样调湿:按照标准GB/T6529将测试环境调节在标准气压的温、湿度下,关闭环境中其它热辐射源并对待测试样进行调湿;(3)测试:将调湿后样品固定在标识2的试样架上,安装标识4的点状温度传感器并盖上标识5的金箔纸隔热,开启标识6的温度开关并记录数据,然后打开标识1的远红外辐射源灯辐照一段时间记录织物温升数据,每隔15s记录一次共测试5min。

图8 图8远红外温升测试平台示意图

4.3 石墨烯棉针织物的远红外性能测试结果分析

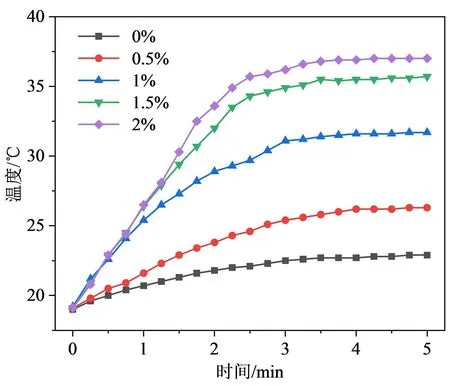

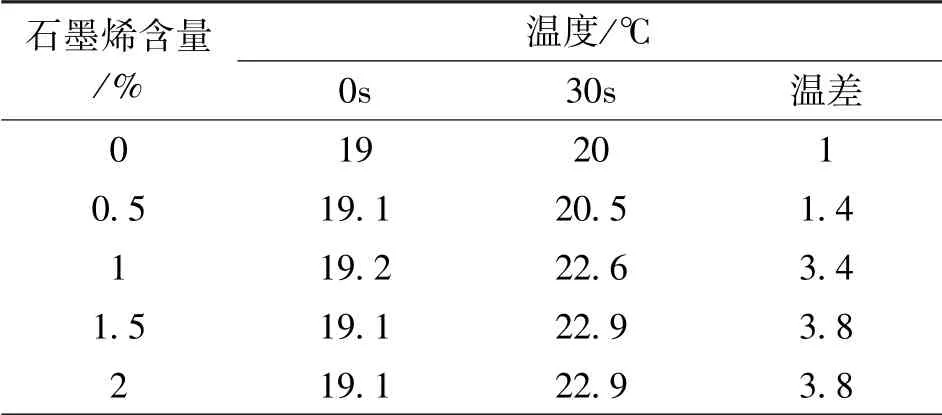

通过对控制石墨烯含量探究织物远红外性能的变化为后续复合多功能织物的开发奠定基础。实验采用温升法进行测定,结果见图9,织物温升效果见表4。

图9 石墨烯含量对棉针织物远红外温升效果的影响

表4 石墨烯织物表面的温升效果及远红外性能

图9为经不同石墨烯含量整理后棉针织物的远红外温升效果,从图中可知,随着石墨烯含量的增加,整理后棉织物的温升效果也随之增加;石墨烯含量由0.5%增加至1%时,织物温升效果增幅明显;当石墨烯含量继续增加织2%时,织物在前一分钟内的增幅基本没有太大的变化。温升法评价织物远红外性能的优劣主要看测试的第一个30s内织物的温升情况,只有当温度升高差额高于1.4℃,织物才具有远红外性能。结合表4分析可知,当石墨烯含量小于0.5%时,织物基本不具备远红外功能;随着石墨烯含量的继续增加,织物的温升效果先增加然后趋于平稳;石墨烯含量为1.5%和2%时,织物的表面温度升高3.8℃,因此从经济和服用角度考虑,确定石墨烯远红外织物开发的最佳石墨烯含量为1.5%。

5 结论

以鳞片石墨为原料制备了石墨烯,并对石墨烯材料材料的形貌结构进行表征,然后将实验制备的石墨烯作为远红外功能材料通过后整理工艺进行棉针织物远红外功能整理,探究了石墨烯含量对织物远红外性能的影响,最终得出如下结论:

(1)通过扫描电镜观察表明实验制备的石墨烯具有清晰的二维片层结构,部分已被剥离为单片层石墨烯基本呈现透明状态,但也存在少部分未剥离的多片层堆叠状石墨烯。

(2)采用浸轧法制备了石墨烯远红外棉针织物,通过温升法测定出当石墨烯含量为1.5%时,织物的远红外温升效果最好,其织物表面温度可提升3.8℃。