青春旋律·激情模式·动感场景

吴戈

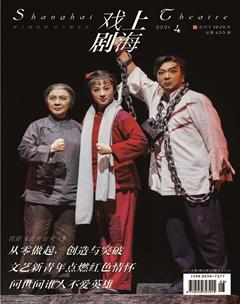

一、不会忘却的纪念

在中国共产党成立100周年纪念的日子里,上海话剧艺术中心推出了一台满是青春气息的舞台剧《浪潮》,向广大观众奉献出的,是一整台红色青春的书写、红色激情的挥洒、红色年代的抒情。这是1931年在上海龙华监狱被反动派杀害的24位革命烈士的一座青春群雕,其中,就有鲁迅先生的名篇《为了忘却的记念》中以沉痛忧愤却隐忍内敛、爱憎分明却正话反说的笔触记述过的“左联五烈士”——柔石、胡也频、李伟森(求实)、冯铿、殷夫。他们当中,三位中国共产党员,一位中国共青团干部,一位共青团机关刊物的骨干,都是左联骨干。

鲁迅说:“不是年青的为年老的写记念,而在这三十年中,却使我目睹许多青年的血,层层淤积起来,将我埋得不能呼吸,我只能用这样的笔墨,写几句文章,算是从泥土中挖一个小孔,自己延口残喘,这是怎样的世界呢。夜正长,路也正长,我不如忘却,不说的好罢。但我知道,即使不是我,将来总会有记起他们,再说他们的时候的。”鲁迅作为文学前辈(年老的)为几位交往过的文学后生(青年)写下的文字,成为后世流传甚广、记忆甚深的“纪念”;而今天,正如鲁迅所预言“将来总会有记起他们,再说他们的时候的……”上海话剧艺术中心以别致的方式推出剧目《浪潮》对“左联五烈士”以及所有革命先烈所表达的鲜明记忆兼浓厚敬意,正是鲁迅预言的后世应验。与鲁迅的纪念方式不一样的,是后辈的纪念,是年轻了许多的后辈对曾经年轻的前辈的纪念,而且是一群当代青年用生命激情对90年前的一群年轻共产党人、一群理想主义青年生命激情的礼赞!

一般印象里,严谨严苛严厉地对待社会生活的鲁迅,似乎朋友很少,似乎只有“横眉冷对千夫指”的斗士形象。但是他对左联五烈士的回忆叙述,文字温煦,笔触细腻,淡淡的文字浓浓的情,硬硬的表述(忘却)软软的心(纪念)。而且评价说,“我失掉了很好的朋友,中国失掉了很好的青年”,鲁迅的好朋友,中国的好青年,这份量好重!重到和“引导民族前进精神的火光”的“掌火人”鲁迅相连,重到与一个五千年文明历史绵延不断却在当时风雨飘摇、亡国灭种危机当头的中国相连。

这是“左联五烈士”所表征的中国共产党人救国救民舍生取义、慷慨赴死的壮烈生命与理想实践的一次诗意书写。青春年华的生命,当然诗意盎然。但更主要的原因,可能还在于技巧性的选择:用诗意驾驭题材,为戏剧表现插上翅膀,提供浪漫畅想,提供舞台表现时虚中见实的便利,提供舞台形象由表及里的艺术感染、提供以点带面启悟性思考和概括性象征,于是,整个演出中那些令人目不暇接的表现性场景、动感十足的场面就粲然出彩、摇曳多姿了。

二、编剧、编诗还有编舞

《浪潮》演出,给人留下满台诗意盎然的印象。其实,在我看来,这种诗意书写和激情表达,一个重要原因,是因为“左联五烈士”的戏剧故事难写。难就难在“左联五烈士”的生命履历是那样的净色纯粹,他们的人生尚未来得及有大风大浪的内容、跌宕起伏的展开、复杂多变的境遇……他们满腔热忱地投身社会革命,追求人生理想,才开始不久,风口浪尖的考验、镣铐铁窗的压迫就迎面相撞,最终被害于龙华监狱。他们当中,最大的柔石29岁,最小的殷夫21岁,他们的生命,被集体定格在平均年龄26岁的青春年华。怎么表达,成了主创必须面对的难题。解决这个难题,我看到,主创团队通过编剧、编诗、编舞的途径,找到了目前这台演出的“立在舞台上、动在场面中”的途径。这是戏剧创作的内在结构与外在结构问题。

內在结构,当然就是编剧。编剧决定叙述线索,由一些要素构成:剧情脉络、动作走向、贯穿事件、场面细节的预设。但是情绪写意、氛围渲染和大段朗诵之外,《浪潮》没有观众熟悉的那种起承转合、跌宕起伏、柳暗花明、曲径通幽的“故事性”。编剧的文字,似乎更注重诗的语言组织、诗的激情宣泄、诗的应和设计、诗的思辨立足点上去传情达意。这样的内在结构,如果开展剧本朗诵可能也同样会产生很好的效果。但是,剧场演出,仅仅如此就远远不够了。因为,戏剧演出,毕竟不仅仅是诗歌朗诵,哪怕配乐,但是也仅仅限于听觉。可以推测,在编剧环节,用编诗的立足点选取,完成了对“左联五烈士”和24位同时被捕的革命者、千千万万热血青年生命激情的诗意书写。那么,二度创作的过程中,就必须想办法给剧本的诗意“赋形”,这就是《浪潮》在编舞环节所花的功夫了。

外在结构,就是舞台形象的结构,属于戏剧艺术的“二度创作”。为着赋予诗化台词与舞台动态的美感,《浪潮》的编舞可谓煞费苦心。开场乃至后来的革命者们身陷囹圄的环境叙述与向死而生的心境表达,如果没有大段的现代舞编舞的语汇配合,由此赋予台词的语意诗魂以充满动感的具体形态,表现为搏命般的挣扎与迸发性的激情,就无法想象观众能够安静地坐着听完那些群口、对口、单口的台词。即便台词是那样语调铿锵,声韵悠扬;如果不是那些具有事件叙述性、也有场面表现性、更有主观抒情性的舞蹈配合,很难设想,观众能够全神贯注、心无旁骛地追寻那些年代遥远、没有更多故事性可言的人物事件,即便是事件简单、情节晓畅。编舞艺术的舞蹈表现,在《浪潮》的故事叙述与场面表现中,浑然天成地形成了“表达、表现”的主题手段。与许多穿插舞蹈表演的剧目不同,那些剧目,去除那些花花草草的点缀性舞蹈段落之后,无关宏旨,无伤大雅,该剧目演出照样进行。而《浪潮》则不同,删掉舞蹈表演,整个剧目演出的艺术感染力,将衰减泰半。舞蹈,在剧目《浪潮》中,是艺术表达整体中水乳交融的有机构成部分,这是艺术综合手段运用的一个良好范例,值得为主创团队点赞。

三、光、影、构架和场面

看《浪潮》的演出,留下最深印象的,就是和舞蹈、诗朗诵般的语言相匹配的舞台呈现面貌了,这也是戏剧艺术的二度创作中外在“赋形”的重要部分。

《浪潮》的舞台主体形象,是一个钢架结构的空间,功能性大,表现性强。在变动布局的组合当中极大地满足了特定情景的表达和场景意象的传达:特定情境,是冰冷、严酷、刻板、了无生气、吞噬血肉、消磨生命的监狱形象;然而,它又不局限于具体的龙华监狱,反复传递的是如鲁迅所形容的中国社会那种“黑屋子、铁笼子”的整体意象。配合这样的舞台美术构思,设计者刘科栋大幅度地使用了吊杆起降平台,高频度地使用了光变影移的造型效果。可以说,整个演出过程中,万千变化,气象无穷。舞台景观除了高度吻合剧目演出所需的具体说明性、氛围渲染性和心理揭示性功能之外,还具有极强的艺术表现力和舞台意象感:当舞台上空吊杆上的平台架子降下来,成为低矮、压抑、暗黑的六合空间时,它既体现了关押革命者的龙华监狱的空间特点,又表现为一群躁动的、困兽般的革命者暴走、狂呼、抗争着要打破的意象化了的中国社会的“黑屋子”“铁牢笼”。当吊杆平台升起,布局巧妙、精心设计的灯光从高低错落的舞台后方、从“天井”般的舞台上方投射下来的时候,这又变成了监狱高墙内人们渴望自由、仰望天空的主观视角,同样既是客观环境的呈现,又是主观视像的模拟,观众的观察不知不觉与被关押的革命者们产生了共情同理的主观感受。好传神!好巧妙!好精彩!这是当代中国舞台美术从剧情“空间特点”的框定、点明、点醒,嬗变到对剧情强化、剧旨阐释甚至对人物心理揭示和剧情意蕴表现进程中的显著节点,这里,舞台美术成为了名副其实的“无言的角色”。毋庸置疑,这是一个可圈可点的生动个案。

从演出需要的功能性满足,迈向功能满足基础上的表现性、写意性的彰显,这是当代舞台美术发展的一个鲜明特点。积极主动地进入传递、表达、表现,融入整个剧目表现的最高任务,《浪潮》舞台的呈现面貌,远远超出了人们对舞台美术的一般性理解和历史性局限。

甚至,在舞台上为演员们的激情表演设计了浅浅的一池水,让演员们扮演的烈士们作为人间地狱里不屈的战士、黑暗社会中的舞者,搅动起了满舞台动感,水花四溅,那水花,是形象借喻,把难言状的激情程度和生命状态给“赋形”了;那舞蹈,设计的是现代舞,是身体自由的动律,却又具有群体舞蹈的内在协调性。哦,不,那不是水,是血浓于水的形象的激情四射。不,不,那不仅仅是现代舞,那是一群革命者背景殊异却殊途同归、姿态各异却“理想大同”的人生选择与奋斗生活的诗意概括。

四、“穿越”还是“闪回”,

这是个问题

剧中对“左联五烈士”事迹的表现,可能是因为编导都感到是个难题。从龙华监狱中的斗争到集体遇害,就那么短短的20天(1931年1月17日—1931年2月7日)里发生的事情,究竟这20天里发生了些什么,实际情形怎样,也难确知;如果对“五个烈士”短短的生平去做追述性叙写,大约也“吃力不讨好”。因为戏剧艺术“情节集中、矛盾扭结、冲突激烈、发展迅速”的一般性要求,容不得编导去做这样的努力。

不知是编剧还是导演,或是排练厅主创人员的集体努力,《浪潮》的最后呈现,是五个烈士生活片段、亲情友情的“回溯性”表现和“穿越性”连缀。

多年前,《这里的黎明静悄悄》到上海演出,“五个女战士”牺牲后有生前生活片段的闪回展示,五个女战士如花生命的那些重要瞬间的逐一回溯,像一次又一次对美好生命的哀婉惜别,又是一次又一次关于牺牲的壮美礼赞,对观众的情感闸门是一次又一次开启,对人们的思考回音壁是一次又一次撞击,产生了良好的艺术效果:牺牲越是令人扼腕痛惜,悲剧的力量越是感人肺腑。在看《浪潮》对牺牲后的“左联五烈士”的舞台处理,让我无法抑制地想起了《这里的黎明静悄悄》的结尾处理。也许,这是艺术家们解决剧情、人物、场面的相似难题时的“英雄所见略同”。但是我想说,《浪潮》的处理手法,尽管一方面避免了“五烈士”内心揭示不足的缺憾,让他们在牺牲之后,不屈也是不甘的灵魂去访问生者,也访问死者,目的在于揭示他们捐躯舍命的激情底蕴和救国救民的初心。那底蕴和初心,当然是要追求一个人人平等、没有剥削压迫、消除巧取豪夺、铲除贫穷饥饿下难以产生社会良知与人性良善土壤的理想社會。他们以口号的方式喊出来了:共产主义社会!他们以残损的手掌拍打阴冷的监狱墙壁,用带血的头颅撞击冰冷的监狱铁窗,舍一身血肉之躯去抗衡敌人灼烫的枪弹……鲁迅在1919年10月曾写作《我们怎样做父亲》的文章,发表在同年第11期的《新青年》,说父亲对于孩子的责任在于:“肩住了黑暗的闸门,放他们到宽阔光明的地方去; 此后幸福的度日,合理的做人。”是的,“左联五烈士”以及他们代表的革命先烈,是父辈也是青年,他们“肩住了黑暗的闸门”,消失在牢狱里、黑暗中,为的是中国的后辈们将来有“幸福的度日、合理的做人”的一天。鲁迅在文章中还讲过:承担这样的责任,第一要保全生命,第二要延续生命,第三要发展生命。烈士们为着他们奋斗的理想,自己的生命都没有能够保全。然而,他们的后代、后辈,今天生活的我们,却真的走在了鲁迅先生所希望的“幸福的度日,合理的做人”社会发展、环境完善的道路上。烈士们对自己抛投洒血的意义追问,在他们牺牲后的不到18年,并不久远就有了现实的答案,他们可以安心了。

问题的关键在于,这种答案,是为今天的生活无忧的青年们准备的。同样是青年的前辈们奋斗换来的江山基业和生活环境,生活在当下的青年,意识到了其中沉甸甸的历史分量了吗?

这一切编剧意图和表导演表达,当然是观众可以意会到的主创人员的主观意图。问题是,剧目呈现的“穿越式”手法,是否最好或者最恰当,却是值得思考的创作问题。

为了完成“五烈士”对自己的牺牲价值与奋斗初心的追问,剧目呈现用了“穿越性”叙述,依次连缀、分块展开了他们各自的一些生活片段。首先是牺牲的英魂盘桓不去,那么追溯生前事迹也倒罢了,选取典型性事件场面就好,问题是,居然出现了胡也频牺牲时尚在襁褓中的儿子目睹自己父亲胡也频、父子相认对话的场面和故事,目睹胡也频与丁玲恋爱的“千里追踪的浪漫求爱”故事;出现了胡也频牺牲19年后的父子会面;出现鲁迅与柔石讲述自己5年后也就是1936年去世的虚构桥段;出现了冯铿看望并聆听救助过、援手过的苦难姐妹的生前死后的生活磨难的讲述;出现了烈士后代在新中国雄壮的建设进行曲中的声音形象,凡此等等,在手法运用的轻俏随意中,消减了历史的厚重感、英烈事迹的厚重性、展示情节时间的可信度,是自己与自己为难吗?

坦白说,我并不喜欢这样的“巧”手段,它可能是历史故事与英烈伟业的消解剂。时空穿越,表现机巧,可能是最简便的处理方法,也还时髦,但是,讲述历史,塑造先烈,这种手法,不见得“讨巧”。不要让人联想到“历史是任人打扮的小姑娘”那句话,如果那样一切努力前功尽弃。说真话,做诤友,才是艺术评论者应该站稳的价值立场。

原谅我的坦率。

(作者为云南艺术学院原校长、教授;中国戏剧家协会理事,云南戏剧家协会主席)