真实而诗意地走过柔石的心路历程

杨音

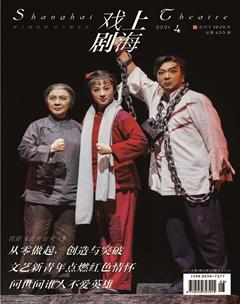

建党百年之际,上海文慧沪剧团推出了取材于上海“龙华二十四烈士”“左联五烈士”之一柔石真实事迹的大型原创沪剧《早春》。在戏中,我有幸扮演了男主角柔石。可以这么说,如果不是有了这段表演经历,我可能不会关注中国早期革命的历史。但自从接了这个戏之后,我便不由自主地深入其中,越探究越入迷。这就是演员拿到好剧本的状态,越琢磨越有味道,表演起来也很有味道。整个排演期间,我都一直在思考如何深入剧本、深入角色,把人物演得更加真实。

从一开始,我就非常喜欢《早春》的剧本,从头到尾看了好几遍。柔石虽然没有做过什么惊天动地的大事,也没有说过什么豪情壮语,但剧中的很多场景都让我忍不住落泪。在我看来,他在前半生和后半生是两个完全不同的人。前半生,他是典型的中国传统知识分子:求学,成名,成为当地的教育局长。妻子虽是个不识字的传统妇女,但也共同养育了三个孩子。母亲生病,但家里仍有一定的经济基础。这样的一个青年,看到一些当时社会普遍存在的黑暗面,何至于在短短几年的时间里转变成为一个坚定的革命者?我心中一直在追问,是什么支撑着他、支撑着如他一样的青年们奋不顾身地投身革命呢?

在扮演了这么多次柔石之后,我觉是我找到了这个问题的答案——信仰。但这个信仰的形成不是一蹴而就的。我的理解是,在社会变革的前夜,柔石在家乡宁海亲眼看到、亲耳听到一些社会不公后,心中产生了一些帮助底层人民摆脱不幸、寻找光明的朴素理念。但作为一个读书人,他不会舞刀弄枪,如何革命?他想到,自己可以写作!所以,他离开家乡,来到上海,投奔鲁迅。但在一开始,他未必就直奔闹革命的目标,而应该是去追求自己的文学事业的。就像今天的青年追星一样,他以崇拜者的身份环绕在鲁迅周围。在当时的上海,陈独秀等先驱者已经通过自己的传播力和号召力,在青年间传播了大量马克思主义和苏联革命的经验。柔石对党的了解虽然未必深入,但当他接触到冯雪峰、夏衍等共产党员,不知不觉便接受了马克思主义和共产主义思想,这些与他内心的朴素理念不谋而合的主义和思想,帮助他建立和明确了自己的人生目标,他逐渐建立起自己的信仰,也顺理成章地加入了中国共产党。

当然,刚开始接触剧本时,我和其他人一样,对人物的了解并没有这么深入。第一次坐排时,我心中其实已经形成了对柔石的固定印象:左联作家,一位29岁就牺牲的革命烈士,所以表演是“扛着”的,一出场就是革命者的形象,语气声调都不对。比如,柔石最初在学校受到不公平待遇,被扣了半个月的工资,我就直接把他表演成了一个革命者。好了,一下子把这个人物演砸了。为了帮助我找到状态,导演吴佳斯细心帮我分析人物,我自己也找了很多相关年代的电视剧天天看,反复看,一点一点寻找人物,一点一点了解历史,慢慢地,我一点一点找到了自己对柔石的理解。当这些理解进入到我的表演,我就开始有意识地在表演时塑造和体现人物。直到现在,演出之前,我还会去翻翻柔石的一些照片,看一看他的形象,以求在表演时让自己的外形和内心都离他更近一些。

有了对柔石比较准确的理解,还有整个剧组成员在沟通交流时的互相启发,对塑造人物也有帮助。比如,柔石应该是到了上海之后才开始真正的革命事业的。所以我和剧中饰演共产党员卢大川的演员说,你第一次到柔石家时,千万不要一上场就使用太“革命”化的语言,显示自己的共产党员身份。这时,柔石还是个文学青年,卢大川一出场就叫柔石搞革命,这个戏就不好看了。你要把自己定义成一个热血青年,把自己的理念、信仰潜移默化地传递给柔石,传递给冯铿。如此循序渐进,观众才会渐渐入戏。

现在这个戏收到不少好评,许多老观众和年轻观众都说好看。我觉得原因就在于,我们把角色演清楚了,而不是一开场就表演革命。在戏剧中,我们也要尊重历史,尊重事实,而不是简单地把人演成神。

经过一次次的分析研究,一次次的雕琢打磨,現在的《早春》与最初上演时的版本相比,在整体上已经有了很大进步。今年演出时,我们又做了不少提升和修改。比如,戏里加了一段柔石过金桥时心理斗争的情节。剧中有一个重要的情节是,冯铿雨夜来宁海,希望回家照顾母亲的柔石能返回上海,继续他的文学事业。但当她看到柔石家中的情况后,决定独自返回上海。在追赶冯铿的过程中,柔石路遇金桥,心中充满矛盾,难以抉择究竟过不过桥。这是一段有一定象征性的表演,他“走走停停、来来回回、兜兜转转、寻寻觅觅”,过桥,就像跨过人生的重要节点。他一直在“寻一个出路,寻一个新世界”。走过这座金桥,就是新世界。那走不走呢?留在桥这边,他可以继续拥有家庭和孩子,可以继续做教育局长,将来可以平稳地度过一生。但过了这座桥,他可能变成另一个鲁迅,也可能遇到不可知的危险。恍惚中,他听见很多青年对他说,赵先生,我们要到上海去闯一闯,我们要参加革命,我们要推翻旧社会,走向光明。这些呼喊如潮水般哗哗地在他的脑子里回响。这时,他又亲眼看到春宝娘疯了,投湖自尽。这时,他一下子觉得,一定要告别旧世界,一定要到新世界去。于是,他毅然决然地跨过了金桥。

这场戏增加了柔石的深层心理转变,也为剧情的后续发展变化提供了可信的情感和事实基础。过了金桥后,柔石已经下定决心要创造新世界,于是言行举止上有了革命者的气概,就变得顺理成章。

从关注柔石,到关注“左联五烈士”,关注百年前的年轻人,关注历史……在建党百年的时间节点上,我补了历史的一课。我还观看了最近上演的几部关于“左联五烈士”的戏剧作品,我们都是从不同角度、不同层面体现近百年前中国革命青年的热血青春。《前哨》沉着朴实,着重探究历史真相;《浪潮》浪漫写意,着重以当代青年的视角理解当时的青年。而《早春》的特别之处,我觉得,就在于真实而诗意地呈现了柔石的人生经历和思想转折:他是如何从小城宁海来到大上海的,遇到了谁,如何革命,又是如何牺牲的。而《早春》的成功之处,就在于真实地呈现了柔石的一生。通过柔石,观众可以看到当时社会上的100个柔石、1000个柔石,他是那个时代的一个座标,一个范本。

除了对人物的理解和把握,对我来说,这次演出最大的挑战还有我的年龄和柔石之间的差距。柔石牺牲时才29岁,而我已经60多岁了,演出状态毕竟不能和年轻时相比。为此,我一度打起了退堂鼓,尽管如此,罗怀臻老师和导演吴佳斯都很鼓励我。我也在每次演出中寻找年轻人的语气、步伐和姿态,生活中则一直跟年轻人在一起,了解他们的思想,观察他们的行动,从心态上去接近年轻人。慢慢地,我感觉自己越来越接近那个年轻的“柔石”了。在正式演出的前两个月,我一下子减重了20多斤,体态上也年轻了不少。

为了演好这出戏,我下了很大功夫。比如,最后审判的一场戏,我需要独自站在舞台上连唱一百多句赋子板,不能有丝毫差错。为了“吃”下这段唱词,我从内容上开始记台词,出生,成长,求学……然后一句一句地背,一天几十遍地背,洗澡也背,睡觉也背,吃饭也背。到现在为止,如果第二天有演出,我前一天还起码背三四遍。如今看来,演出效果总算没有辜负我的苦练。这一段赋子板唱出去时,往往能赢得满堂喝彩。甚至还有老观众不相信我能每场都一字不差地唱完,跑过来问我是不是放的录音。

自2017年正式投入创作以来,《早春》历经多次修改,反复打磨,才有了今天的面貌。罗怀臻老师当时提出把柔石的小说《为奴隶的母亲》融入到剧本中,是画龙点睛之笔。我和主创团队多次到宁海采风,站在柔石家的庭院里,观察他生活的环境。我们还去了好几次龙华烈士纪念馆,参观烈士们住过的牢房和他们牺牲的地方,寻找当年的痕迹。在艺术上,所有人都是精益求精,丝毫不敢懈怠。这部戏获得如今的成功,是整个团队通力合作的结果。

作为一家民营院团,文慧沪剧团和《早春》劇组能走到今天,是一件很不容易的事情。在建党百年之际,我们用上海的语言、上海的剧种讲述在上海发生过的红色故事,既体现了沪剧这个上海本土剧种对本土红色历史多面的深度开掘,也表现了民营院团对书写红色文化、海派文化、江南文化的勇敢担当和热忱追求。幸运的是,《早春》自上演之后,得到各个方面的关注和支持。2020年,《早春》成为上海市民营院团唯一一部原创作品入选上海市“建党百年”“全面小康”主题首批重点文艺创作项目,同时也荣获2020年度上海市优秀民营院团展演优秀剧目奖。今年,《早春》又成为上海“庆祝中国共产党成立100周年新创舞台艺术作品展演季”的演出剧目之一。我们深感荣幸。通过这次《早春》的献演,我更深切地认识到,上海有出好作品、大作品的土壤,我们也有信心继续前进,继续发现和挖掘好题材、好作品,为上海人民继续奉献优秀的舞台艺术作品。 (金莹/整理)