对中国传统“农曆”的文化生态再认识

罗康隆 彭兵

摘 要:当下,我国并行着新旧两套不同的计时体制:一个是公众所称的“公曆”;一个是中国传统的“农曆”。按照民族学经典进化论的理论分析,既然有了新的适用面更广的公曆,传统的“农曆”理当淡出历史舞台。这样的思维习惯在普通民众中由来已久,大多数人都习以为常,不以为意。但若换一个视角,从文化生态共同体的协同演化视角看,则不难看出两者均不可或缺,正因为如此,两种“曆法”需要并行沿用。这不仅是当今世界范围内众多国家的通例,而且中国的传统“农曆”在铸牢中华民族命运共同体历史进程中,曾经发挥过不可替代的关键作用,而且在当今乃至以后,这一作用还将继续生效。

关键词:传统“农曆”;文化生态;中华民族命运共同体

中图分类号:C95 文献标识码:A 文章编号:1674 - 621X(2021)03 - 0027 - 11

引言

在漫长的历史岁月中,中国一直沿用传统的“农曆”作为王朝的法定计时制度。辛亥革命后,孙中山基于有利于与西方发达国家接轨的考虑,宣布废止中国传统“农曆”的国家法定地位,启用了“公曆”加以替代。一个多世纪以后的社会现实,却明确地告诉我们,中国的传统“农曆”在我国人民的生产、生活中,还一直发挥着重要的作用。仅推行“公曆”还不足以解决社会的全面需求。近年来,党和政府规定的公众节假日已经全面付诸实践,其中的“春节”“清明”“端午”“中秋”等节假日,都是植根于中国传统“农曆”而来,这就更加表明我们还离不开中国的传统“农曆”。

中国的传统“农曆”绝非一蹴而就,它是在漫长的历史岁月中,不断试错、调整、新陈代谢,历经曲折和磨难才定型下来的计时制度。自从中国历史进入了“大一统”的多民族国家建置以来,中国的传统“农曆”为了适应已有的社会需要不断地做出了一系列新的适应,才得以完备传承下来。而在这一过程中,中华各民族在生产生活的实践中逐步形成了稳定的“多元一体格局”,结成了牢固的命运共同体。其中中国的传统“农曆”就发挥过不容低估的关键作用,以至于不仅今天还离不开中国传统“农曆”,即便是未来也还要进一步发挥其应有的功能。铸牢中华民族命运共同体,老祖宗留下的这份遗产(“农曆”)还可以发挥意想不到的正能量。

遗憾的是,受到民族学经典进化论思维定势的干扰,如何正确对待传统的“农曆”,反而使普通民众乃至学人都不免感到迷惘与困惑。有学者认为过时的传统“农曆”,把它送进博物馆就行了;也有学者认为“公曆”在我国已经袭用了1个多世纪,更有利于世界的交往,留下这样的传统“农曆”,似乎有些无足轻重。类似的看法不一而足,但片面肤浅之处也不得不加以回应。时至今日,并行新旧两种“曆法”的国家不仅仅有中国,世界上众多国家无不如此,俄罗斯至今还并存着“儒略曆”和“格里高利曆”(即“公曆”),阿拉伯世界各国至今也部分沿用“格里高利曆”和“阿拉伯曆”。诸如此类的实证在此无需赘述,大家查查工具书也就一目了然了,反倒是从文化生态的视角,审视中国传统“农曆”在铸牢中华民族命运共同体过程中,曾经发挥了不可替代的作用,更有助于世人的深思。

一、中国传统“农曆”的独特性

地球的运行周期加上各种天体运行周期乃是地球自身和太阳系复合运行的产物。因而其间必然存在着诸多的变数。生活在地球上的人类,一旦建构了文化,能够得以认知客观世界开始,必不可少的任务之一就是要找到安身立命之地,去捕捉地球运行的规律,并以此建构起相应的计时制度来,以期规约、节制并服务于特定人群的生产生活需要。对此,民族学中的认知民族学派早就做过了系统论证,但仅有这样的宏观理论分析显然不够,因为地球太大了,历史上各个民族建构起来的“曆法”,受到时代或观察范围视野的限制,根本无法从计时制度创建起,就对地球运行规律做到全局性把握,在这一点上历史唯物主义反倒让我们今天的人有所清醒。

众所周知,由于地球是个椭圆形球体,因而世界各地必然存在时差,地球运行会产生倾角,就会使得南半球和北半球的季节会恰好相反。高山的阻隔,森林的密布,也会使得不同地区的人民要准确连续观察星空的运行,其难度和可行性会拉开很大差距。以至于越是远古创制的计时制度,其地方适用性越强,其功效虽然不低,但却无法在更广阔的地域推行使用。因此在漫长历史岁月中,会很自然地表现为“曆法”的演进,不可避免地会随着认知面的扩大而不断地新陈代谢。虽然新的计时制度适用面越来越宽,但具体到特定自然生态系统及其生活在其间的民族而言,其适用性和专属性则必然会下降,计时的功能发挥也会受到牵制。对此,马克思的辩证统一观能够给人们新的启迪,普适性与专属性总是辩证统一的存在,提高普适性的同时,专属性就会受到削弱。由此而引发的负效应,就可能对相关的民族留下隐患。具体表现为,相关文化对所处生态环境的适应能力会随之而削弱,长期积累后的负效应就有可能演化为始料不及的各种生态灾害。化解的办法可以启动生态民族学的协同演化原理,在普适性和专属性上保持平衡,求得兼容互惠、协同共生,实现可持续的共同繁荣。中国传统“农曆”能够与“公曆”并行沿用了1个多世纪,正好是能够将“协同演化”做到行之有效的生动例证,其间的生动性如何体现,还得从现行的中国传统“农曆”入手。

认知人类学研究告诉我们,远古的先民们从建构文化开始,就会自然地在文化中建構起相应的计时制度。建构计时制度的最初程序,就得在长期观察中找到一个呈现周期最为稳定,最容易观察到的客观事物,作为计时制度确立的依据。然后观察其运行的时差乃至由此引发的相应时间序列的变迁,相关的计时制度就得以萌生。具体到生活在地球上的人类而言,太阳是最容易观察到的天体,太阳位置的变化对人类的影响不仅极为直接,而且极为深远。季节、气温变化、生物的生长和人类自身的感受,都与这样的运行规律息息相关。因此,以太阳的运行规律为依据创建的计时制度,也就是现今俗称的“太阳曆”,一旦在推行过程中得到相关人群的认同,远古的“太阳曆”计时制度也就可以应运而生了。在这一问题上,中国的传统“曆法”也不例外。我们的先民就是通过观察太阳“视运动”的手段去建构相应的“太阳曆”,至今保存在传统“农曆”中的“两分两至”即春分、秋分、夏至、冬至就是源自传统“太阳曆”的术语。

要知道,若是我们的祖先抬头直接望太阳,必然会被太阳光照射得眼花缭乱,当然也就无法直接准确观测到太阳具体视运动的位置。于是,他们就不得不发明“立杆测影法”去对太阳视运动的位置做出间接测量。方法很简单,就是在平地上垂直竖立一根长杆,每天正午时分,直接地测量杆子在太阳光下的影子长短,就可以如愿以偿了。这样的测量方法其实是间接地准确把握太阳视运动所在位置的有效办法,于是影子最长的那一天就被称为“冬至”日,影子最短的那一天就相应的被称为“夏至”日,而不长不短之日就分别被称为“春分”日和“秋分”日,只要按照“两分两至”的分类方法,经过的日数累加起来那就是一个太阳年了。

早年尽管测量的精度不够,但将相隔365天到366天之间的日子作为一年太阳运行的规律最终还是得以确立下来。中国最古的“曆法”“夏小正”大概就是如此得来。除了间接测量太阳运动的位置外,当然也可以直接观察太阳,我们的先民就得为此建构观象台。抓紧太阳出山、下山这一特定的时刻,由于当时的太阳光很弱,不会太刺眼睛,太阳在星空中的具体位置也可以通过目击直接作出准确定位。

于是,我们先民又不得不把星空黄道带的恒星位置逐一加以测定,画成图,那么在观象台直接观察太阳出山和落山时的星空,当天到了某年的某一天同样可以做出准确的裁定。为此,我们的先民将黄道带的星空划分为28区域即28星宿。这28星宿分别为,东方七宿:角、亢、氐、箕、尾、房、心;南方七宿:井、鬼、柳、轸、翼、星、张;西方七宿:奎、娄、胃、昴、觜、毕、参;北方七宿:斗、牛、女、虚、危、室、壁[1]。这样一来,当太阳在星空中的视运动穿过了一个多一点的星宿时,其时间大致为30天左右,也就相当于我们现在所称的一个月了。中国战国至秦汉时代的天文学家在这一基础上,已经相对准确地计算出了每个月,根据太阳在黄道带运行的角度,只需要对比角度的变化,12个月的划分以及特定的日子都可以从观象台测量的结果加以矫正。这就是天文学家所称的“太阳曆”。时至今日,中央电视台每逢二十四节气日时,习惯性地总会报告某天几时几分几秒到达了“春分”,这当然是当代精密测量仪器才做到的事情。但请不要忘记“春分”也好,“秋分”也罢,不仅是天文学的事情,它同样是中国传统“农曆”的有机构成部分。在这一问题上,“公曆”和中国的传统“农曆”正上演着世间万物辩证统一规律的客观存在。

鉴于太阳的视运动从地球上看来,其运动规律的稳定性很强,这对于计时制度的编订而言当然是好事。但美中不足之处却在于,这样的计时周期要长达365至366天,对人们的生活来说间隔时间似乎太长了。从事具体的某项生产活动,那就需要把周期划得更短,才能更有利于安排生产、生活。于是,我们先民就注意到月亮的运行有其内在规律性,那就是每隔29天至30天,月亮都要圆缺一次,在天空的黄道带每次圆缺位置大致要跨越28个星宿中的1个星宿,于是把这两者结合起来,把“月”作为太阳年的下一级较小的时间单位。其好处在于只要看月亮的圆缺程度,不仅可以明确知道当天是某月的哪一天,以月亮盈亏为周期去制定的计时制度被天文学家称为“太阴曆”。而中国传统“农曆”的特点正在于将“太阳曆”与“太阴曆”两者结合起来,这就是天文學家所称的“阴阳合曆”。要实行“阴阳合曆”,就要把“太阳曆”和“太阴曆”合起来,需要克服的困难在于,每个月运行的天数加起来,结果不可能是整数月,加起来不可能正好是365天或366天,也就不是一个太阳年。而是要12个月多好几天才构成一个年。因此,为了调和这两者的差距,我们的祖先就发明了设置“闰月”的办法,每隔19年要多加7个月,称为“闰月”,当年称为“闰年”。只有做出这样的处理后,“阴阳合曆”才能最终确立,当代考古发掘获得的甲骨文中已经发现了“十三月”的记载,这就表明至少在我国的商代,中国的传统“农曆”就成了真正意义的“阴阳合曆”。只不过当时的传统“农曆”是将“闰月”放在每年的最后一个月,需要闰年的最后称为“十三月”。而当代传世的中国传统“农曆”则是根据二十四节气的变化的吻合程度,在其他月份设置“闰月”罢了。对古代而言,创制“阴阳合曆”取得成功是一件了不起的贡献,但即令如此,“阴阳合曆”还有其不便之处,一旦进入固定农耕时代,人们的生产活动就得跟着作物的生长季走,但我国不同的民族所栽培的作物各不相同,他们很自然地得跟着自己作物的生长季去从事生产、生活。于是,要确保每个民族都精准地按照“阴阳合曆”规定的统一日子去从事生产和生活,肯定会遭遇难以相互兼顾的困难。从事捕鱼、狩猎、采集的民族还得根据冰雪消融的规律去安排生产活动。于是,在“阴阳曆”的基础上,指导生产还得在“月”与“年”之间,再划分一个中等尺度的时间概念来,这就有了四季的划分。当代传世的《十三经注疏》中的《春秋》,就是将一年划分为春秋两季,春天种,秋天收,也就度过了一年的时光。春季的渔业和秋季的渔业对象、方法也各不相同。但不从事农耕的民族也不妨按照冰雪是否消融把一年划分为冷季和热季,如果雨季和旱季非常明显地区生活的民族当然也不妨把一年分成旱季和雨季,同样无可厚非。

当然,如果不同地区的各民族出于特殊生活需要,自然生态环境的限制,他们在生产、生活中也会遇到一些意想不到的具体困难,也会碰到需要解决的紧迫问题。比如,生活在茂密丛林中的民族既不便于观察太阳,也不便于观察月亮。特别是处在我国最南方的人们,看不到明显的季节变化,那么怎么去划分一年的不同季节呢?为了化解这样的难题,他们也得发明自己的文化对生态的独特适应办法:那就是观察植物与动物的生长,也能够找到很多规律性出现的景观。哪一类植物开花?哪一种动物休眠?哪一种动物产仔?哪一种动物要迁徙?如此等等,不一而足。这样建立起来的计时制度,由于是根据物候周期性的变化去创制计时制度,所以被学者们称为“物候曆”。要知道这样去创制计时制度,对丛林生活的民族来说是非常方便的。对从事农业生产的民族来说,也有这样的必要,因为它可以把不同农事活动固定安排在最佳月份中。事实上,在中国传统“农曆”孕育时代,也就是远古的夏朝国家“曆法”《夏小正》中就有记载,表明当时已经将物候纳入计时制度之中。到了我国的南北朝时期,我们的传统“农曆”又做了进一步发展,把“物候曆”也纳入了传统“农曆”的编制之中,将1年中每5天划成“1侯”,1年总共划分为72个“侯”。每个“侯”都有特定的生物生存方式的明显标志。把不同“侯”之间,严格按照秩序逐一划分出来,凭借这样的传统“农曆”去指导农事活动或指导不同的生产和生活方式也就更加精准了。

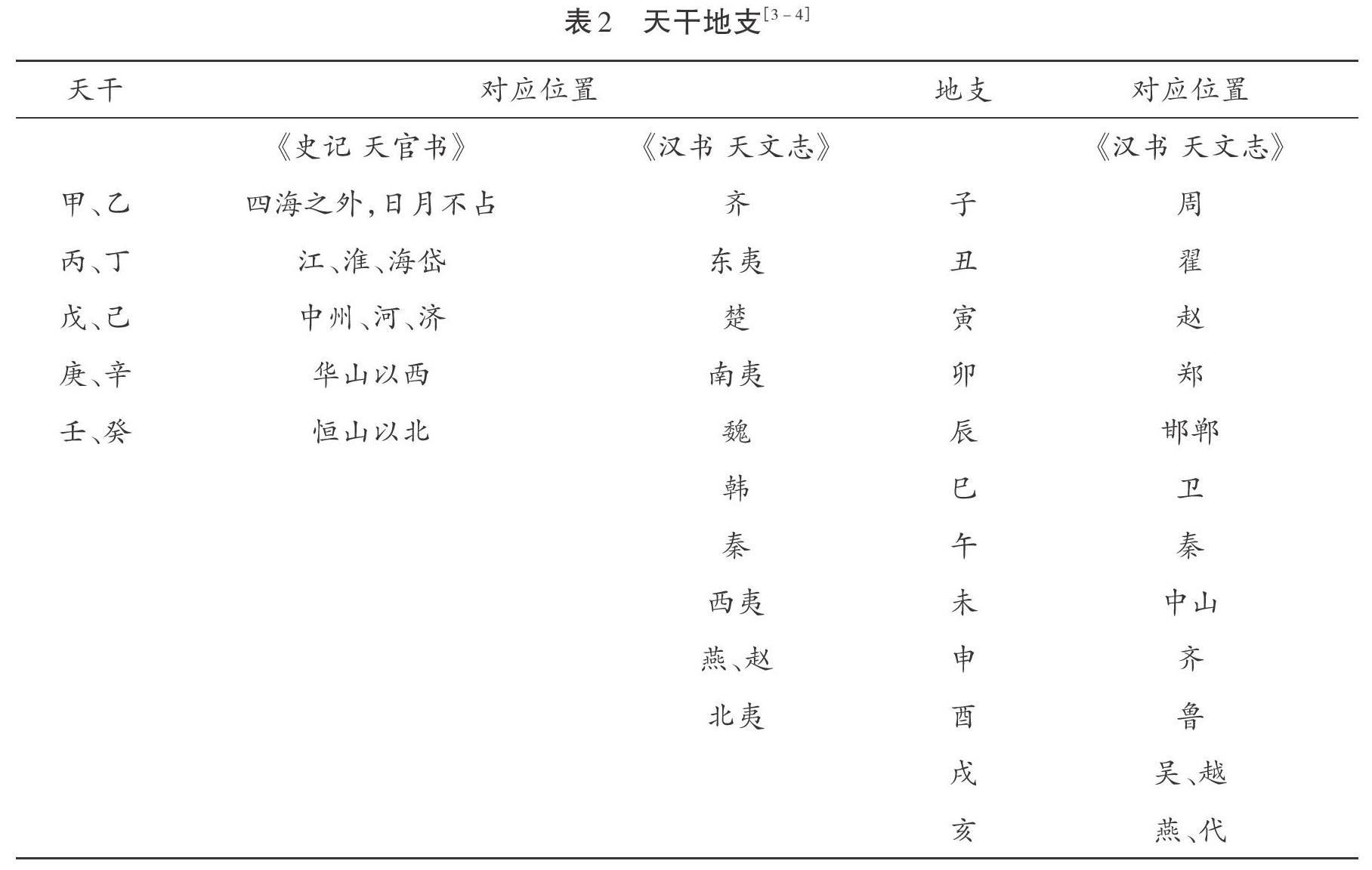

作出以上努力和创新后还不能称为“十全十美”,因为还有些人生活在天文、物候、季节观察都不是很方便的地区。比如,生活在都市和荒漠中的民族,如何观察到物候呢?这必定会困难重重,那么他们能不能制造出人造时间的地标呢?历史的实情很好的回答了这一问题。举例说,大家都知道,我们的传统的“农曆”以十天干和十二地支相结合,有规律地排列成60个单位,分别代表年、月、日、时,这就是历史学家所称的“干支”计时法。有关“干支”计时法,我国的史书《史记·天官书》和《汉书·天文志》中就有相似的记载。

这样一来,有了干支纪年法以后,又有了特定的层次做计时地标,人们的生产、生活就变得更加便利。只要你进入空间上的某个层次,那么相关的日子也就可以随之得到确定。众所周知,中国的传统文化讲究“天人合一”,我们的祖先都相信人间的事情在天上都可以找到对应点。这样的人造地标建构,需要有相应的“天象”相互对应,以便把不同知识整合起来。我们祖先就将这样的做法简称为“星野”对应,这就成了地方志编辑中一个专门的篇名,总称为“星野志”。

综上所述,我们不难看出,中国的传统“农曆”与世界上别的国家通用计时制度相比,都显得分外的独特与复杂。因为它不仅是“阴阳合曆”,而且还得加上“物候曆”、季节曆、干支记日、星野对应,还要编纂“二十四节气”。也就是说,全世界范围内不同国家不同民族曾经使用的计时制度,在我国传统“农曆”中几乎是无所不包,合为一体,但又合而不乱,能够做到浑然一体,在祖国的大地上都可以找到对应的计时制度例证,就这一点而言,完全可以称得上是全世界独一无二的“复合曆”。

二、多元一体的格局与中国传统“农曆”

1988年,我国著名的民族学家费孝通提出了“中华民族是多元一体格局”的全新命题。用今天的话来说,中华各民族就是一个“命运共同体”,但这一提法却遭到韩国人类学家金光亿的质疑。在北京大学举行的报告会议中,金光亿就直截了当地说:什么是多元一体格局?我当面问过费孝通先生,你讲的是什么意思?你所谓“一体”,是不是在政治上的“一体”?所谓“多元”,是不是56个民族是多元?如果是这样,所说“一体”和“多元”并不具有同质性?性质不同不可并列。面对国外这一学者的质疑,在座的学者和研究生们一时找不到正确的回答办法,对外国学者又不好意思去顶撞。但今天重新认识传统“农曆”后,我们却不难发现,其实铸牢中华民族命运共同体,中国的传统“曆法”的独特性本身就可以为此佐证。这是因为在这样的传统“曆法”中,作为全国通用的计时制度,“农曆”和各民族执行的传统地方性计时制度本身都是文化的产物,同时也是适应所处生态环境的产物,说“一体”也好,说“多元”也罢,在这样的文化建构中其实是同质的,“多元”与“一体”当然可以相提并论。

众所周知,我国境内的回族、维吾尔族等10多个少数民族,主要聚集在西北地区,他们信奉伊斯兰教,“阿拉伯曆”直到今天在这些民族当中还有所傳承和使用。诚如上文所言,“阿拉伯曆”是真正意义上的纯“阴曆”,但这并不要紧,因为在中国传统“农曆”中已经包含了“太阴曆”的成分在其中,要实现与传统农业的接轨,一点障碍也没有。举例说,维吾尔族在使用“阿拉伯曆”时,虽然接受了中国传统“农曆”中十二地支的概念,但又因地制宜做了贴近他们实际的调整和完善。十二地支所对应的十二生肖中的“龙”,这些少数民族鲜有提及,也不知道是什么意思?因此,他们见过的其他生肖都不变,仅仅把“龙”换成“鱼”,这就解决了认知上的难题。经过这样的调适后,他们的计时制度和生产、生活作息,也就与中国传统“农曆”互惠、兼容了。要知道,这些少数民族大多生息在我国西北的干旱地带,沙漠的生态景观季节变化并不太明显,他们当然不需要“物候曆”,茫茫的沙漠要建构人为时间地标,也会困难重重。但这一切都无关紧要,只需要因地制宜各取所需,普遍采用中国传统“农曆”同样可以收到文化生态和谐兼容的利用成效。

生活在青藏高原上的藏族、门巴族、珞巴族等,由于生活的地域是高寒的青藏高原,大气极为澄明,晴朗的天数较多,观察天象完全没有问题,但物候的变数比较大,很难捕捉到稳定的周期,再加上他们执行的是农、牧兼营的生计方式,作物什么时候播种,得随海拔高度而异,牦牛的放牧,也存着难测的变数。为了适应这样的特殊生态环境,他们要接受“阴阳合曆”,可以说得上是水到渠成,但要将放牧与农耕同时纳入物候编排,就会遇到极大的困难。于是他们发挥其聪明才智,将中国传统的“农曆”稍加更改,就能达成相互兼容互惠。比如,他们传统“农曆”的“十天干”分成了5组,即将“甲乙”合称为“木”;“丙丁”合称为“火”;“戊己”合称为“土”;“庚辛”合称为“金”,“壬癸”合称为“水”。于是,汉族传统“农曆”中“甲子年”就会顺理成章地改称为“木鼠年”,“丙午年”改称“火马年”,如此等等。地方的计时制度也就和中国传统“农曆”,实现了无缝对接。“物候”在当地既然难以把握,周期不稳定,牧区和农区不能兼顾,那就搁置也罢。反正只要套用传统的“农曆”,照样可以在青藏高原畅通无阻,只不过标上了“藏曆”地域性特征罢了。

我国云南地区很多少数民族,他们的生息地由于频繁受到印度洋暖湿气流作用的影响,比之于内地盛行的季风对他们的影响反而较弱,在季节的周期表达上干湿两季的分野非常明显,规律性很强。于是他们的地方性计时制度,也就相应的启动了与之相适应的季节划分。这样一来,在这一区域内不管是采集、狩猎民族还是实行“刀耕火种”的民族,亦或是实行固定农耕的民族,都可以找到既能普遍推行中国传统“农曆”,又能针对地方性特色做到因地制宜的处置办法。

生活在我国的海南岛和台湾南部的各民族,由于所处地理区位的自然生态结构较为独特。在那样的地方遭逢台风是经常有的事,但真正春夏秋冬四季的分野几乎难以察觉,可以称得上“常夏无冬”。于是,在使用中国的传统“农曆”时只需要把“物候”和季节相关的部分,忽略不计,凭借季风的变动,同样可以利用传统的“农曆”去指导自己的生产与生活。

我国境内百越各民族,包括壮族、布依族等,他们都生息在高原的河谷坝区,东西南北四面都有高山阻隔,再加上还有茂密森林长满了山坡,要直接观察月亮的圆缺变化,还要遭逢多阴雨天数的干扰。但每个月的“十五”,月亮纯圆当顶,却可以做到观察得明白无误。于是,他们在接受传统“农曆”时,为了适应所处的自然与生态系统而进行变通处置。在他们的地方“曆法”中,每个月的“初一”就是看不到月亮的那天,称为“朔日”,而将最容易看得见月亮的“十五”那天,称为“望日”。只需要做出这样的微调,中国传统“农曆”照样可以在百越各民族通行无阻,相得益彰。与此同时,这些少数民族都生活在亚热带丛林生态系统中,物候的变化规律性很鲜明,也容易做到准确观察,以至于他们在从事狩猎、捕鱼的副业时,也需要以物候变迁为依据,以此节制狩猎采集和捕鱼的季节安排。

对于那些终年生活在丛林中的少数民族而言,情况却是另外一番景象,因为在丛林下的阴暗环境中观察完整的天空,几乎无法持续进行,抬头看见的都是浓密的树叶,特别是那些生活在亚热带丛林中的民族,如云南的独龙族、拉祜族、怒族也都会遇到这样的困难。好在他们所面对的生态系统,生物物种多样性水平极高,每种植物都会定时开花,动物的觅食、生育行为也会定时进行,以至于以物候为标记,去重新考虑如何接受汉族的传统的“农曆”,也就成了他们自己需要解决的大问题了。已有的民族学调查资料,恰好佐证了这一事实。其实他们早就吸取了传统“农曆”中的“七十二候”分野,只是用当地的物种置换了原有的物种内容而已。这样一来,他们没有的物种标准就不会干扰他们的生产与生活,最终同样实现了中国传统“农曆”在当地的兼容并存。

生息在东北小兴安岭温带针叶林的鄂伦春族,每年都要遭逢9个月冰封雪盖的漫长冬季。动植物的生长期只有短短3个月,季节倒是分明,但却无法明晰地划分出春、夏、秋、冬来,当然也不需要做出这样的划分。于是,他们要与传统“农曆”达成互惠兼容,就得以他们的所处地区的文化生态为转移,把饲养驯鹿和狩猎的季节安排置换掉中国传统“农曆”中有关物候的部分,将四季合并为冷、暖两季。这样一来,两者之间的有效对接,同样可以做到天衣无缝。善于在乌苏里江捕鱼的赫哲族,由于开江与封河,是最容易观察到的自然性季节性景观变动,于是只要把这样捕鱼的生产安排和越冬休息切分开来,放弃四季的划分,地方性的计时制度也就可以和中国传统“农曆”实现相互结合了。

值得注意是,杨庭硕教授多年从事水族、苗族的传统计时制度研究,在其《苗族与水族传统历法之比较研究》[5]中对苗族和水族的计时制度做了比较性的说明。这两个民族计时制度有同有异,比如,他们不分4季只分2季(热季和冷季),而热季和冷季这样的划分与他们生产、生活实际需要恰好合拍。热季以家族为单位,共同从事农田耕作,冷季则是社交与狩猎、采集的季节。接下来,他们还会遇到一个新的困难,在丛林密布又相对封闭的生存环境下,如何累加计日,就很难找到标准,于是,他们又不得不发挥了自己的创造力,把中国传统“农曆”中的“星野”对应计时移植到了自己的生息区,给自己周边的村寨分别编上了十二生肖的对应名称,每6个、12个、18个村寨为一组,让其成为一个循环计日的地标单位。顺便提一句,这样规划的计时单元,在苗族中本身往往是一个通婚圈,如果是6个村寨构成,那么依次就将计时的地标村寨定名为“鼠马寨”“牛羊寨”“虎猴寨”“龙狗寨”“蛇猪寨”“兔鸡寨”。在这样的情况下,各个村寨虽然无法与星空做到直接对应,但整个圈子内的苗族居民要约会、赶集、过节都可以找到该去的村寨,也就可以做到明白无误了。经过这样充满智慧的调整,“苗甲子”才能做到既在苗族地区通行无阻,也与中国传统农历保持同步和一致,真正做到了两全其美。

更值得一提的是,对这样的地方性计时制度,其实在明代就有了汉文的记载,田汝成所编的《炎徼纪闻》就明确提到苗族地方计时制度,该书将苗族的计时制度称为“苗甲子”。在这样的计时制度中,不问“天干”只問“地支”,而且不是沿用汉语中的“地支”名称,而是直接启用十二生肖的名称,把“地支”名称形象地直接称为鼠、牛、虎、兔 、猪、龙、蛇、羊、马、鸡、狗、猴,用十二生肖去轮回计年、计月、计日、计时,而在这一点上和中国传统“农曆”并无二致。他们之所以这样做,也是一种高超的适应于他们所处的生态环境的做法,也是他们的文化适应于他们所处生态环境的创举。这是因为,他们的生活区丛林密布、山河阻隔,即使是晴朗天气,不管是观察太阳还是看观察月亮都只是从林木的缝隙中看到,无法对天空做出整体性的观察。因而采用“太阳曆”和“太阴曆”都不合适,采用“物候曆”对他们最为实用。好在中国传统“农曆”中早就安排了“七十二侯”和“二十四节气”。他们只需要将他们当地习见的动植物物种去置换“七十二侯”中的物种,适合当地文化生态共同体的地方性计时办法,也就是“苗甲子”也就成型了。比如说,他们将可以采食蕨菜长出嫩芽的时间规定为他们心目中“蛇月”,将地瓜熟透规定为他们心目中的“猴月”,那么与中国传统“农曆”的接轨和互通,就变得无障无碍了。

水族的地方计时制度也和苗族的计时制度存在着十分明显的相似性,每年只分为冷、热两季,他们也像苗族一样用十二生肖计年、计月、计日,也同样将所有的村寨按十二生肖分别命名,作为计日的人造地标。最有趣的是,他们分布区所处的自然生态系统,可以大致切分为2个单元,西北片区是他们的农耕区,东南片区山高林立,是他们的旱地游耕和采集狩猎的生活区。于是,他们的过年,两地之间又各显神通,西北地区的水族称过年为“借端”,也就是到了当地冷季时,每逢“亥日”就要过1次年,不过是在不同村寨过,6个村寨片区为1个单元,轮流坐庄,轮流过年,这样下来就差不多半年过去了。东南片区称过年为“借卯”,每逢“兔日”就过1次“卯年”,同样是轮流坐庄。也就是说,西北片区归属于冷季,东南片区归属于热季。在这样的地区,不管是采集、狩猎、游耕,刚好满足他们生产生活的节拍需要,最终成效仍然体现为各民族的计时制度和中国的传统“农曆”协同共生,超长期可持延用。

三、结语

中国当代活态传承的传统“农曆”完备于南北朝时期,其后的历代王朝仅做微调,而一直延续到今天。由于中国传统的“农曆”是七套计时标准和规制的整合计时制度,因此但凡中国境内能够遇到的地方性计时制度,在其中都有相应的表达和应对,以至于尽管我们国家地域辽阔、民族众多,但生活在其间的每一个民族的地方性计时制度都能够与国家颁布的传统“农曆”找到准确的对接点,只需因地制宜做出符合需要的取舍,各民族之间就可以做到相生而非相克,共荣而非相扰。就这个意义上说,中国的传统“农曆”本身就是一个多元一体格局的计时制度表达。就这一意义上说,这样的传统“曆法”一经形成,它本身就一直在发挥着铸牢中华民族命运共同体的文化生态效益,把这样的共同体曲解为政治凌驾于中华各民族之上而提出的质疑,显然违背了费孝通先生的本意。对此我们不必细究了,但从这个词语中我们可以做进一步的理论提升。事实上,如何治理好多民族国家,《礼记·王制》中就有非常精准的概括和说明,那就是“修其教不易其俗,齐其政不易其宜。”对多民族国家的团结和睦而言,我们只要在非沟通不可的部分追求统一,追求一致,其他部分则允许各民族各地方做出针对文化生态的再适应,这个命运共同体就可以不断地在实践的生产、生活中得以逐步地增强、壮大,形成真正意义上的“一体”,但又确保文化的多元并存。要知道这样的时效不仅属于古代,也属于今天,同样属于未来。仅就此而言,当下中国两种计时制度的并存,并不是坏事,既有利于对外交流又有利于各民族的和睦共荣,传承和弘扬中国传统“曆法”就需要看到这样的成效,而不是把计时制度与治国大计作为不相关联的事情去对待,那才是一种研究思路上的遗憾。

铸牢中华民族命运共同体已经是时代的需求,在这样的时代要为此作出贡献,不能仅强调某一方面、某一事项,而需要做出综合性的考量。仅就一项分析而言,表面上看上去毫无关联的中国传统“农曆”,其实早就在这方面发挥了积极作用,单凭这一点传承传统“农曆”,弘扬传统“农曆”的精华,同样可以服务于铸牢中华民族命运共同体的效用。推而广之,各民族的传统产业,特别是跨民族的传统产业、传统的伦理观、传统的地方性知识和技术不也是一樣吗?只要我们能够举一反三,从不同方面、角度、手段形成合力,那么铸牢中华民族命运共同体就可以从政策出发逐一落到实处,逐一落实到不同的地区和不同的民族之中,中华各民族像石榴籽一样紧密结合在一起,也就成为中国崛起过程中的一个不争的事实了。

参考文献:

[1] 刘安.淮南子[M].高诱,注.上海:上海古籍出版社,1989:27 - 28.

[2] 郑天挺,吴泽,杨志玖.中国历史大辞典(上卷)[Z].上海:上海辞书出版社,2000:34 - 35.

[3] 司马迁.史记·卷二十七·天官书第五[M].北京:中华书局,1959:1332 - 1333.

[4] 班固.汉书·卷二十六·天文志第五[M].北京:中华书局,1964:1288.

[5] 杨庭硕.杨庭硕民族学研究论文集[C]//苗族与水族传统历法之比较研究.北京:中央民族大学出版社,2012.

[责任编辑:罗康智]