基于生态导向的土地整治区空间优化与规划模式研究

河北科地土地开发整理有限公司 王江浩

为了促进农业经济的持续发展,很多区域开始积极探索农村土地整治,实现对土地资源的优化配置与合理规划,提升土地资源利用率。但是在实际工作中,对生态建设不重视、缺乏针对性等严重影响土地整治效果。因此,要结合实际情况,对生态型土地整治规划设计模式进行研究,提升土地整治效果,促进人与自然协调发展。

一、生态导向下土地整治规划设计重要性

在生态导向下,对土地整治区空间优化与规划设计是保障生态多样性,促进气候、土壤、生物、人类活动等各要素和谐发展的重要途径。开展土地整治工作,可以对耕地资源进行优化配置,提高土地利用率,增加耕地面积,强化耕地质量,有效缓解耕地面积紧张、耕地不平衡问题。在生态指标下,对田、水、路、林、村等进行综合性整治与开发,提升农业生产条件,优化生态景观环境,构建美丽宜居的人居环境。但是在实际工作中,由于多种因素影响,如缺乏经验、没有因地制宜等,导致土地整治出现偏差,引起荒漠化、植被破坏等问题。因此,要对土地整治区空间优化与规划设计模式进行深入研究,保障工作有序开展。

二、生态导向下土地整治区空间优化与规划设计原则

(一)整体协调发展原则

在生态导向下,对土地进行整治规划设计,既要体现其系统性工作特征,还要遵循整体环境协调发展原则,促进各项要素之间的和谐关系,在尊重自然环境健康发展的基础上,对环境进行合理的人工改变,构建人工环境,并促进两者有机结合,构建和谐的土地管理系统。此外,要树立以人为本的土地治理理念,结合社会经济发展形势,了解人们对绿化环境的心理需求,对土地资源进行合理开发和优化配置,提高耕地资源利用率。

(二)景观生态原则

在科学发展观指导下,人们逐渐树立了可持续发展理念,在发展社会经济的同时,更加重视自然生态环境的保护,积极促进两者的共同发展。因此,要在自然生态原则基础上对土地进行整治规划设计,才能保障生态环境的重建,符合新时代社会发展需求。此外,要结合景观生态学原理,构建生动形象的自然景观,提升生态平直,优化自然生态发展空间。此外,充分发挥土地的自我恢复功能,打造和谐、有序、健康的自然生态系统空间,强化自然系统的整体效能[1]。

(三)立体设计原则

我国土地资源丰富,地貌特征多样化。在生态导向下,对土地进行整治规划设计,需要树立空间设计理念,构建全方位的立体化设计模式,在保障土地景观的基础上,利用植物多样性,对其进行科学搭配,打造立体效果,强化生态型土地整治效果。如促进软质景观与硬质景观的协调发展,对植物进行分层搭配,利用高低差进行立体种植,并利用上下平台、道路等技术,对植物种植空间进行转换,增加景观层次感和空间感。

(四)文脉延续原则

土地是历史文化的重要载体,具有文化传承功能,不同地区的土地环境享有差异化的土地文化。因此,在开展生态型土地整治规划设计过程中,既要对自然景观进行有效整治,同时也要结合文化传播需求,对人文景观进行科学打造和保护,实现自然景观和人文景观的和谐发展,增加土地整治文化内涵,促进地方特色历史文化的保存与流传。

(五)其他原则

(1)亲水原则。水资源不仅有饮用功能,还有生态环境效果,加强水体环境的整治和建设,可以增加人们的身心舒适度,为人们提供休闲娱乐的场所,(2)超大空间尺寸原则,实现与自然空间的全面融合。(3)功能性与观赏性共存。生态导向下的土地整治规划设计既要体现其观赏性,也要体现其实用性功能。

三、生态导向下土地整治区空间优化与规划设计模式分析

(一)节水灌溉模式

随着农业科技水平的逐渐提升,越来越多的节水灌溉技术在农业生产中得到广泛应用,对于强化农业生产效果,提升农业灌溉水资源利用率,减少资源浪费发挥了极大的作用。同时节水灌溉模式的有效应用,改变了传统大水漫灌方式对耕地土壤性能的危害,对增加土壤肥力、强化耕地质量大有助益。现阶段主要的节水灌溉技术有滴灌、喷灌、微喷灌等技术,要结合具体的耕地需求和农作物类型,选择合适的节水灌溉技术,最大程度减少资源浪费,强化水资源利用率,优化耕地性能,实现农业经济发展与生态环境保护的协调发展。

在建设河渠生态工程时,对河流自然形态进行有效保护,在满足河流自然分配的基础上,尽量保持河流纵向蜿蜒、纵向形态多样化,构建功能多样化、等级层次化的给排水系统。要加强对河流流向的优化管理,保护水质,结合当地具体的用水需求,对河渠实施针对性优化。结合自然河流生态系统建立模型,并充分发挥河流自我修复功能,综合利用乔灌草木恢复生态系统,构建自然驳岸,强化水道生态修复功能,强化水体生物多样性,并保障农田养分不流失。在对沟渠边坡进行设计时,尽量设计成凹凸多变的形状,增加水流多样性,稳定水温,为生物提供多样化的渠底栖息环境。如图1所示。

(二)防护林设计模式

生态导向下进行防护林设计,一般要结合当地的具体特点,选择合适的植物类型,尽量选择乡土植物,提升存活率,从而可以打造与当地气候、土壤特点相契合的自然植物群落,增加绿色植被面积,尤其要关注自然植被斑块的恢复,对土地空间结构进行合理规划和优化设计。此外,还要结合当地实际情况,因地制宜,科学设置绿色廊道、分布式植被、灌丛等,强化景观建设,构建满足生态建设需求的经济性和景观性防护林体系[2]。

(三)道路设计模式

在传统的农田道路设计中,往往会使用土石材料进行施工,虽然这种道路形式有利于土壤自然呼吸,促进土壤对气温的调节作用,利于草木、动植物、微生物的正常生长,但是在现代农业发展背景下,越来越多的大型中型农机设备在农业生产中得到广泛应用,原来的土石道路不能满足大型机械设备的承重需求。所以,在生态导向下,要对道路进行优化设计,在满足农业机械承重需求的基础上,大力发展建设水泥道路,同时配合构建生态道路、生态防护坡、道路植被、道路生态网络等体系建设,优化排水系统设计,对路边绿化带、排水沟、缓冲区的植被进行合理规划,选择合适的植物种类,实现对当地自然群落的有效模拟,构建陆域生态模式,强化对农田灌溉体系、水网系统的保护效果。结合当地水文、水流条件,打造生态桥梁涵洞、设置生态通道,减少公路施工对土地环境的破坏。对缓冲区进行合理设计,造景美化,设置环保标志,与周边环境融合发展。

(四)农田景观设计模式

在生态导向下对土地进行整治规划设计,要采取有效措施,对受到破坏的田埂、植被、农田等实施科学恢复,可以在沟渠边、田边种植自然植被或者是豆科类绿肥植物。对各个功能区域进行合理划分,如道路、河流、池塘等,并在彼此之间科学设置缓冲区,实现农田景观联通性,保护生物多样性,强化农业景观打造效果,强化其观赏价值,提高经济效益。要对农业基础设施、附属建筑等实施特殊标记,促进农田景观整体布局的规范性和协调性,促进色彩、造型、景观之间的和谐关系。此外还要强化生态系统的完整性和多样性原则,突出体现农田景观的自我恢复和再造功能。结合城乡土地性质的差异性,采取不同的土地整治方法,促进环境建设与自然环境的协调,结合当地地形、土壤性质、气候等特点,选择合适的植被类型,促进土地结构稳的定性。

(五)土壤修复模式

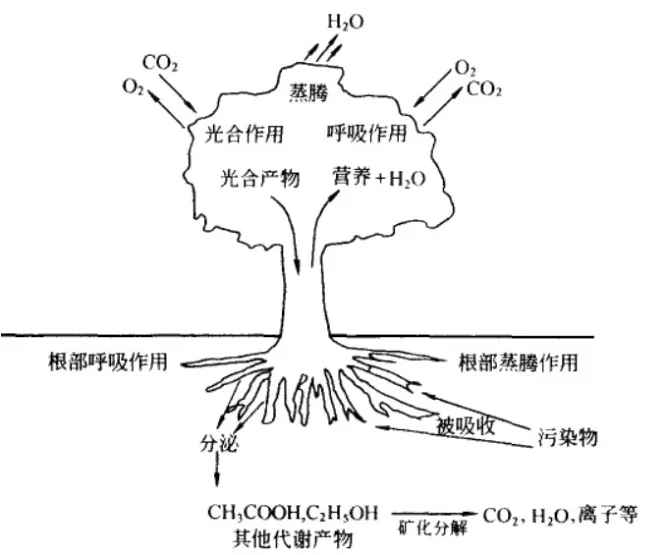

在农业发展背景下,很多农民为了增加产量,不合理使用农药、化肥,再加上工业废水排放、固体废弃物堆积等现象,导致耕地土壤受到严重污染,土质下降严重,非常不利于农业生产发展,对整体的生态系统造成严重危害。因此要结合具体情况,选择合适的技术方式对土壤进行有效修复,恢复其肥力,如微生物修复技术、植物修复技术(如图1所示)、化学修复技术、物理修复技术等,对土壤中的污染物进行降解、转移,促进土壤性能提升。

图1 植物修复技术

四、注意事项

(1)注重生态文明建设,要明确土地整治目标,促进农业和民生问题的有效解决,建设高标准基本农田,积极开发后备资源,并提高耕地质量,优化农业生态环境,实现土地整治与生态旅游的有机结合,促进土地利用与环境保护的协调发展。(2)推动新农村建设。在农用土地整治基础上,改善农村生活环境,提升生活便捷性,对农用建设用地进行综合整治,实现田、水、路等要素的统筹发展,助力新农村建设目标的实现。(3)统筹发展,树立科学发展观,促进农村建设用地整治,推动城乡用地结构与布局的优化,积极推动城乡一体化发展。(4)维护农民根本利益。树立以人为本的工作理念,依法办事,维护农民的根本利益。(5)结合当地经济发展水平和人们的实际需求,因地制宜、统筹规划,充分发挥当地的优势特色,合理规划用地布局。

五、结语

综上所述,在现代化社会经济发展背景下,要结合实际情况,树立科学发展观,在生态导向下开展土地整治规划设计,强化对耕地的保护力度,优化土地资源配置,提升资源利用率。要以自然保护为中心点,促进土地资源与生态建设的协调发展,充分发挥区域生态环境优势,促进人与自然和谐发展。