香港色彩音乐剧 疫情下持续开花

凡夫

高世章策划及担任音乐总监的“我们的音乐剧——香港原创音乐剧音乐会”去年10月首次推出大受欢迎,相隔半年后载誉重演,刚于4月18日落幕。这可说是向过去众多投身香港音乐剧产业创制演出的人士的致敬式设计节目。电子节目册中便附录了一份长达4页的“香港原创音乐剧”目录,详细记录了近50年来每出香港原创音乐剧的年份、作曲、填词、编剧、导演、制作等资料,合共多达120多出!可见香港本土的原创音乐剧经过半世纪的发展,硕果累累,确是可观。但在新冠肺炎疫情的影响下,不仅外来的音乐剧制作全部“偃旗息鼓”,“我们的音乐剧”去年10月举行后,本土的音乐剧演出亦因演出场馆的关关停停而大受影響。但虽如此,今年2月开始,透过网络和剧场,还是有多出原创音乐剧面世,包括2月的《拾光盛宴》(赛马会筲箕湾青年空间)、《城东旧事》(大地之声音乐艺术基金会)、3月荃湾大会堂的《足印情深》(香港儿童音乐剧团)、《我不是垃圾》(演戏家族),和香港艺术节以“工作坊展演”推出的《日新》,疫情下的牛年首季,香港的音乐剧仍能持续开出新花,且谈谈其中三个别具特色的制作。

《城东旧事》网上演出

执笔时仍可在网络上观赏的音乐剧《城东旧事》,原是2020年10月到2021年2月间举行的香港东区文化节的特备节目,英文剧名“East-side Story”虽然会让人联想到美国音乐大师伯恩斯坦(Leonard Bernstein)的音乐剧《西城故事》(West Side Story,又译为《梦断城西》,现代版《罗密欧与朱丽叶》),但题旨、内容、手法、风格完全不同。《城东旧事》以香港东区的历史作背景,今年1月一切准备就绪,但最后亦因疫情反弹,原定于2月19日至21日在东区青年剧场的四场演出无法如期举行,转而要录制成网络节目,于2月28日在线首播。

这部为“东区”、为“文化”度身制作的音乐剧,贾无弦作曲兼写剧本,而他联同关彦嵘与林镇威合三人之力填写的歌词,都以地道口语化的广东话夹杂着英语写成,结合刘彦昭和沈韵琦两人的管弦乐编曲,采用完整的管弦乐团(林屴汧指挥的“本地乐团”)伴奏,乐队中还加入二胡《蔡恺彦》,增添更丰富的地方色彩。从题材内容、唱词,到音乐风格,确是百分百的香港色彩。

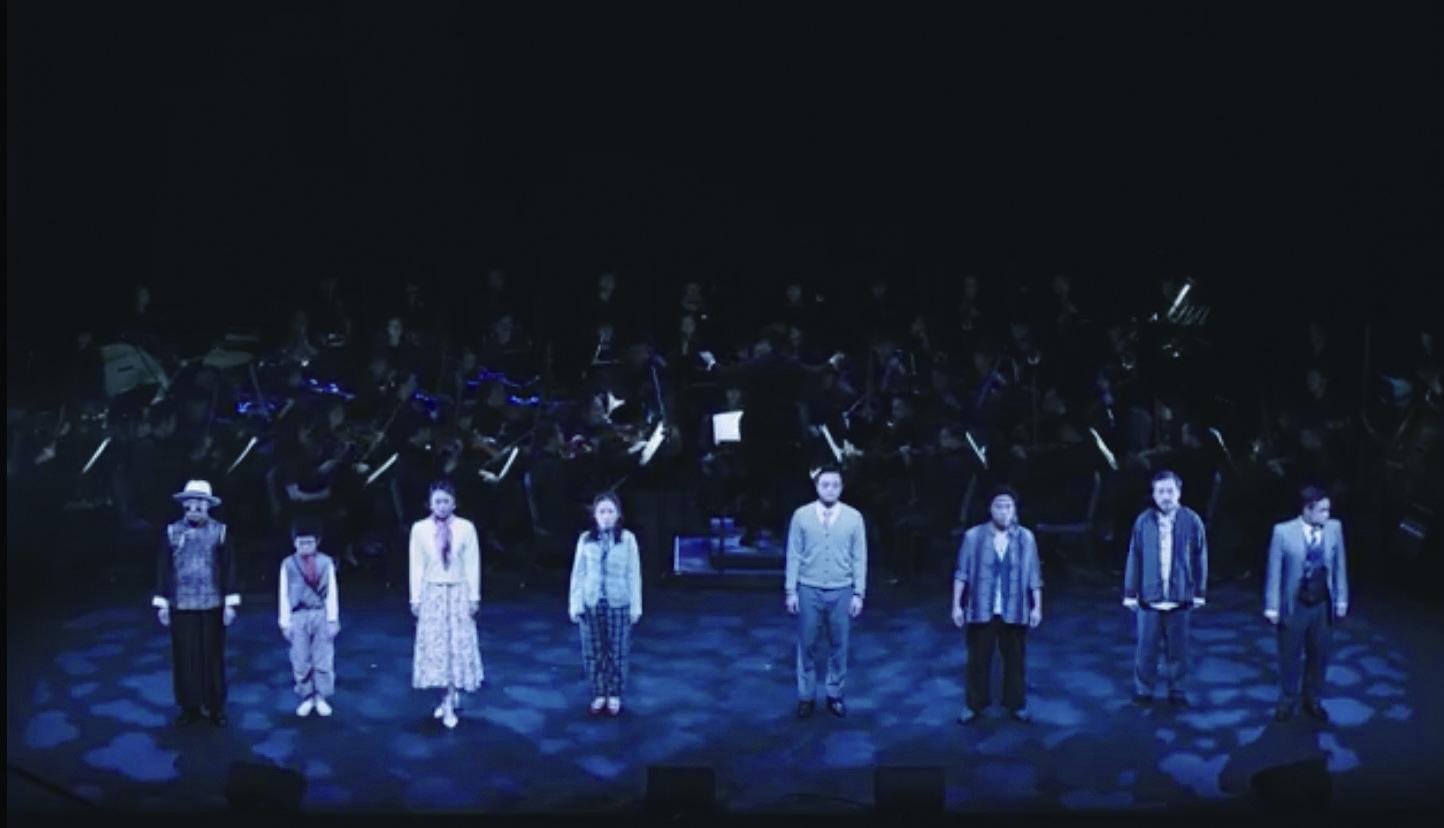

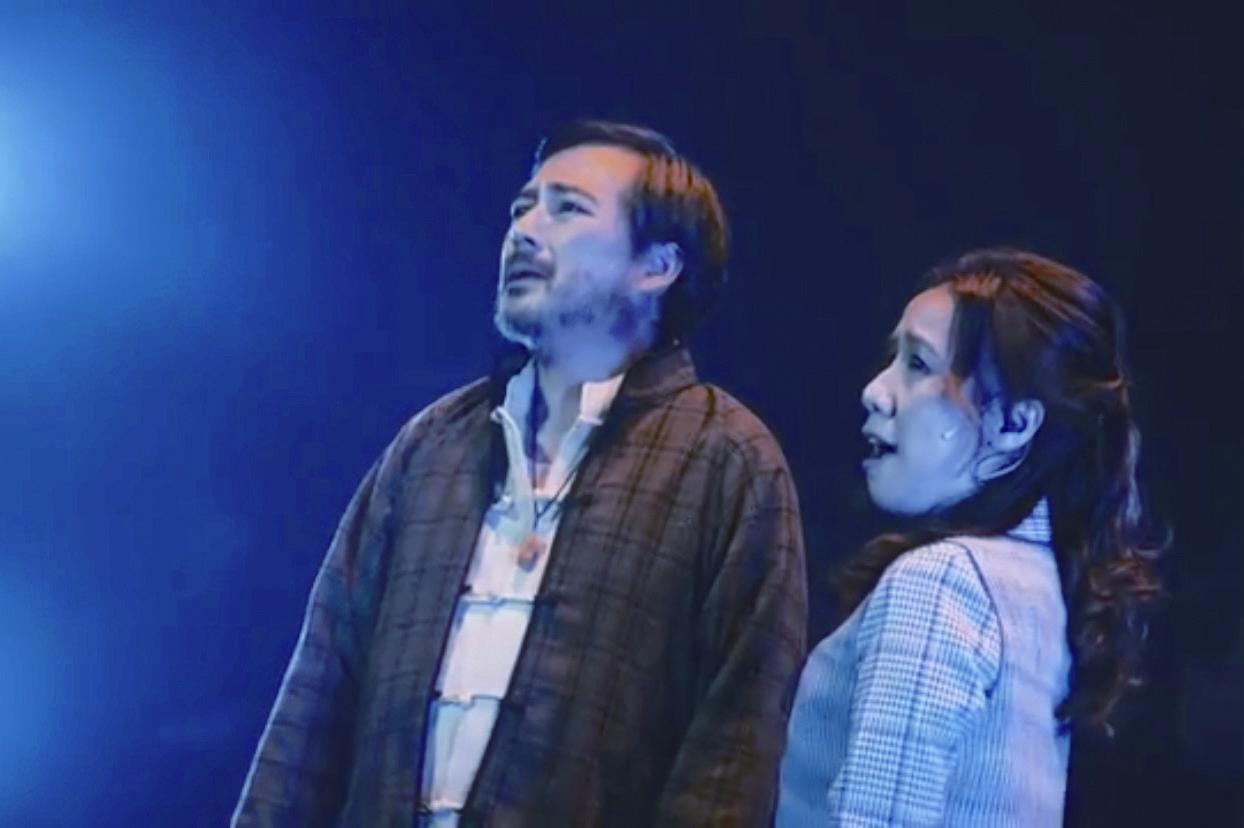

网络版采用的是“音乐会演出形式”,没有舞台布景,演区安排在乐队前面空出的空间,林屴汧要背着演员指挥,演员则全部“彩装”登场,主角、配角与合唱角色,全都戏服加带妆上台,同时加上包括侧光、顶光等不同灯光变化来营造不同的场景;然而,不仅没有布景,亦无道具,演员往往亦采用传统戏曲的“虚拟”动作来表达。不过,网络版所见,有各种角度的镜头画面,包括不少特写镜头,为此,近两小时的长篇制作,画面亦显得富有变化,保持不错的戏剧性,推进情节的节奏起伏,可说仍能带有一定的吸引力。

这种吸引力的根源更多是来自音乐结合故事情节的推进力量。故事的背景是1940年的香港东区,其时日军侵华,大量难民涌入香港,不少于北角登岸并栖息于北角山上,部分带着财富南下的上海人,更在1940年8月开办丽池舞厅,将大上海的夜生活文化带来。其时太古船坞建立近40年,已是远东最具规模的船坞,频繁的中外贸易并培训了大量华人买办。同时,筲箕湾一带还聚居有蜑家人,部分更在鲗鱼涌一带建村,以采石及做杂工为生。

发生在此一城东的旧事,以四位不同背景的角色,带出旧香港的精神。男主角兴祥是华人买办,和兄弟文乐是渔民,女主角蜑家人秋萍是村长之女,努力兼职养家,其友露露却贪玩,常到丽池舞厅跳舞,并吸引了英国少爷和上海人的注目。太古船坞和上海人都看中了各人生活的城东小村,各人便用不同方法游说双方保留此城东小村。

《城东旧事》的故事,便以对白串联起序曲,和合共25首包括独唱、重唱、合唱及乐队的间奏曲(如第二幕的《大追逐》),以线性方式来叙述。剧中的歌曲音乐与广东话的歌词基本能做到“露字”的要求,再配上中英文字幕,对剧情的了解便全无困难,八位重要角色都能在这种“半舞台”空间中将各个人物的形象性格唱活和演活,这亦应可说是整体配合的成果。

生命太短情系这生

音乐剧《城东旧事》采用“起承转合”的四幕结构,20多首不同形式的歌曲亦发挥了不同戏剧情绪及效果。从序曲以字幕和对白交代故事背景后的第一幕,以带有豪情的《天地任我行》开始,再接上渔民抒情的合唱《渔歌》,女主角秋萍(温卓妍饰)独唱出充满美好愿望的《星愿》,随后却是露露(胡伟宝饰)与英国少爷Charlie(林泽群饰)夹入英语的嘲弄鬼马二重唱《失魂阔少》,最后再由Charlie与买办随从兴祥(郑君炽饰)唱出“生鬼”的二重唱《蝴蝶效应》结束第一幕,五位主角都全亮相了。

第二幕由小孩/细佬(刘言节饰)童声唱出《小孩与火柴》开始,经过热闹的群舞合唱《来吧丽池》,陆二老板(李家宥饰)在《玛丽萍露露》一曲中出场。在《大追逐》的幕间音乐后的三首歌曲,交代了兴祥与村长(鲁文杰饰),以及村民的冲突,兴祥与秋萍的邂逅,一曲优美动人的《初见》便成为爱情二重唱,最后以各人合唱的《平安夜》结束第二幕。

第三幕只有四首歌曲,是整部音乐剧带入戏剧性冲突高潮的第四幕前的铺陈,以铜管奏出流行曲《上海滩》的音调作引子,以合唱《上海英雄》烘托上海帮的陆二老板与村长的冲突,继而是村长与秋萍父女重唱《失去》,展现两代人的矛盾,接上由秋萍、兴祥、露露与文乐,这两对恋人的四重唱《前路》,带入最后导致兴祥被拘走的《舌战上海帮》。

最后一幕亦是最长的一幕(约35分钟),是整部音乐剧的高潮戏,但却不是建立在戏剧性的冲突上,而是一浪推一浪的感情戏。二胡伤感的引子,加上定音鼓的深沉节奏间奏曲《俘虏》,带出兴祥充满感情的《小人物》,由此对应接上被禁家中的秋萍独唱的《思念》,随而插入铜管高奏下英国少爷、警察与村长及村民两伙人冲突的《前哨战》,再进入全剧最后的四首歌曲:文樂、露露、秋萍、小孩与兴祥联唱的《重逢》;文乐被殴打死亡,与露露对唱的《再见,文乐》;在这段情感高潮的音乐下,以感伤的弦乐《漂流》烘托出小孩、兴祥和秋萍对前景的迷惘,由此带入终曲《骊歌》,以钢琴、二胡的引子,由秋萍独唱出热泪盈眶的歌声,二胡幽怨的琴韵回应了序曲中的音调,但分量及效果更为突出。

《骊歌》之后接上的是连串旧香港的黑白画面,字幕打出“1941年12月17日日军在东区登陆……”也就是说这个“旧事”只说了1940-1941年底,大概不到两年的“旧事”。简短的历史截面,虽并未有营造大时代巨轮的大事件,亦无刻意去塑造荡气回肠、刻骨铭心的伟大爱情,就只是那些很可能已被香港人遗忘,而且亦可能会被视为无关痛痒的旧事,就如女主角秋萍在故事中所唱的最后一句歌词“生命或太短,情系这生数十年”。对于香港一直走来的历史而言,那可是无数并不太长的生命一代代打拼下来的成果,《城东旧事》呈现的虽然只是香港的侧影,但每一段音乐、每一首歌曲结合并无实景的“半舞台式”演出,带有抽象感的空间所浮现的,都是富有香港本土色彩感觉的影像。不知如在实况剧场观赏,这种感觉又会否出现呢?网络版后期制作加上中英文歌词字幕,如有歌名更佳。同时,开始与结束的字幕用字仍有错字别字呢,如泳栅(棚)。

仍待完成的《日新》

香港艺术节委约制作的《日新》,不仅是和香港,更是和中国历史有关的音乐剧,也是仍有待完成的作品。为此,3月25日至28日的四场演出,便称为“工作坊展演”,甚至音乐剧的名字《日新》亦用括号注明是“暂名”。

这部音乐剧倒流回到更久远的历史中去,写的是青年时期孙中山(凌文龙饰)的故事,采用他自檀香山留学回来,洗礼成为基督徒所改的名字“日新”作为剧名。但剧情是从他在故乡时,折断泥菩萨手臂与村民冲突的两首歌曲《北市迎春》和《七尺木头》开始,然后以《踏岸》《义人烛光》和《ABCDE》,唱出了他留学美国,在香港洗礼,于餐厅中和陆皓东(梁景尧演)的启“领悟”;然后是回到翠亨村故乡,在父母安排下与卢慕贞结婚的两首歌曲《泰山》和《男女授受不亲》,最后则以《原来世界》《四大寇》《强战未来》《革命香港》四首歌曲来铺陈于广州起义前,与陈少白(吴康轩饰)、杨鹤龄(黄庆尧饰)及尤列(陈熙镛饰)结成反清“四大寇”,酝酿进行革命的过程。

这次工作坊的展演剧情亦在广州起义前夕落幕。笔者观赏当日,正值3月29日广州起义110周年前夕,既是巧合,亦增添了观赏时的感受。

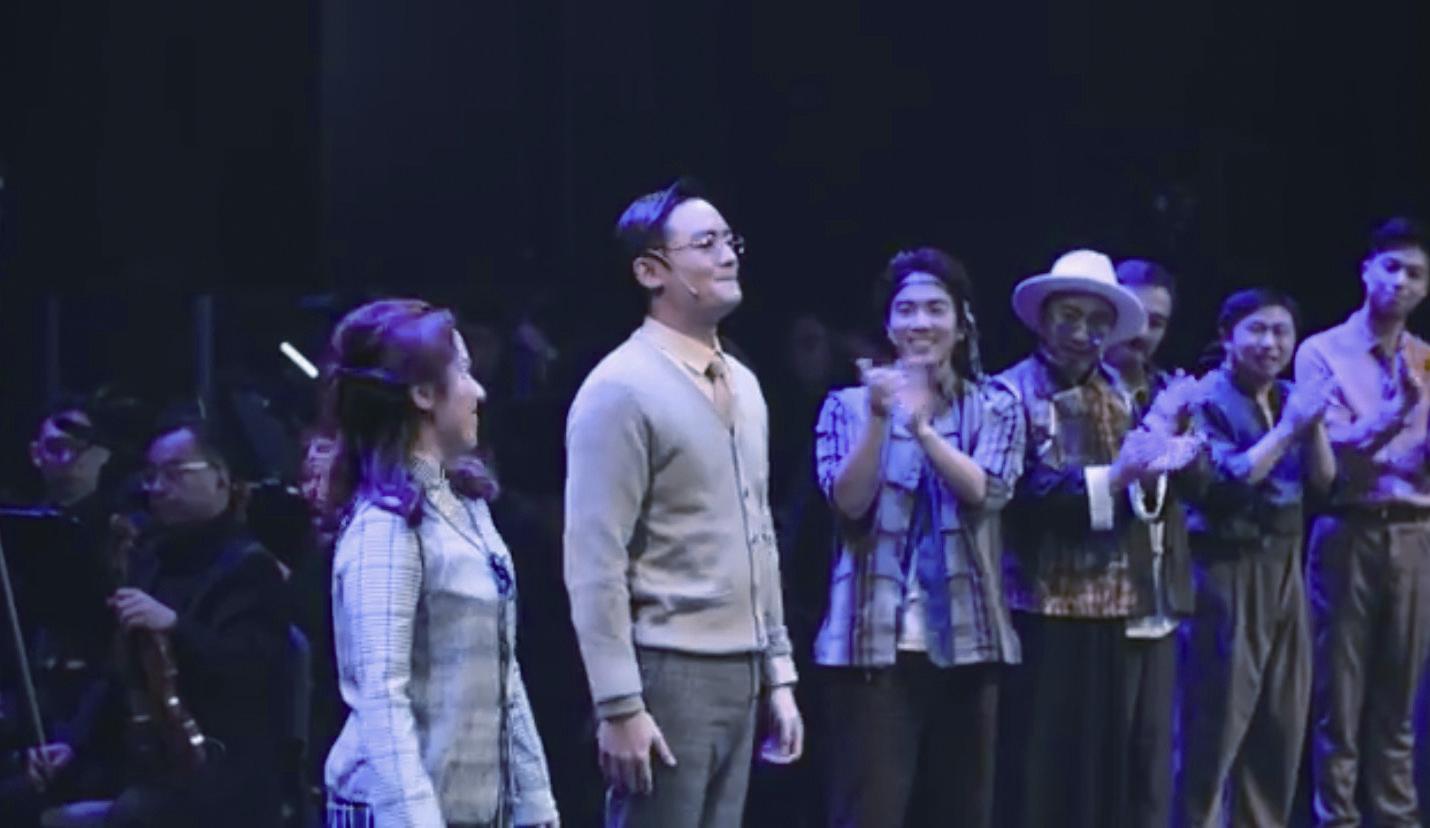

话说回来,这次只是“进行中”的制作,只采用简约的道具、简约的灯光,几乎是空台来演出,甚至现场音乐在乐池中亦只有两人,键盘手刘诺生和音乐助理陈嘉璋(音),和“正式”演出的感染力,当然有所差别,但因此亦能让人更专注于推进剧情发展的音乐和歌声,而这亦应是最能达到“放大缺点,有问题可马上调整”的工作坊展演的目的。

演后对话浮起疑问

为此,在超过100分钟的演出后,幕间休息时主持与主创的音乐剧“四大寇”出场(作曲及音乐监制金培达、编剧陈咏燊、导演马嘉晋,至于作词的岑伟宗应在台湾以“声演”隔空出现),与观众进行对话的半小时便变得更为重要了。这段分享时段里观众提出问题,现场的分享感受仍算热烈,三位主创者一再指出,现在演出的只是第一幕,第二幕则截然不同,亦不会有笑点。当然,演后谈随即回赠给大家的,是将会在第二幕出现的一首歌曲,并未能得见第二幕的端倪。不过,由此却浮起了一些疑问,这次展演安排在只有四百多座位的大会堂剧院,截然不同的第二幕,应是波澜壮阔的革命岁月,会否是要安排在更大空间的场馆中演出呢?同时,第一幕虽然人物已不少,但演员合共只有13人,除了孙中山和很多时候要担起“串戏”作用的陆皓东,其余都要由一人分演多角(包括村民、同学的合唱角色),第二幕是否会有人多势众、演员众多的大场面呢?毕竟明年的正式演出恰逢香港艺术节50周年大庆,大场面、大制作当是应景之作呢。同时第一幕演出时已超过100分钟,第二幕如篇幅相当,这会否是超过三小时的“长篇”制作呢?

但无论如何,这次虽然只是在简约舞台上的“进行式”演出,服饰仍能力求贴合人物与时代背景,各人演来、唱来仍能有很不错的舞台感,但更重要的是,广东话的歌词唱来仍很“露字”,对香港观众来说,便全无沟通上的问题,亦较易有共鸣了。

不过,歌唱虽然是音乐剧中的重要部分,但音乐剧仍是一个综合性的艺术,这次“进行式”制作,只是“半制成品”,就气氛、效果与感染力而言,尽管已多少能感受到,但要让观众获得更强的满足感,便只能期待日后正式演出了。或许,打造一两首能让观众很容易便可朗朗上口齐齐唱的合唱歌曲,会是增添满足感的其中一个方法呢?

“接地气”的《我不是垃圾》

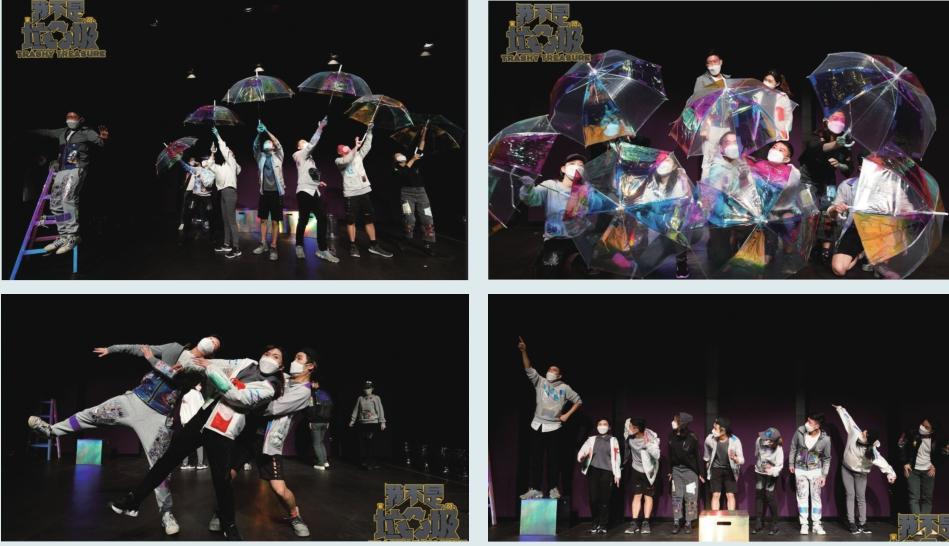

整个演出长约一小时的《我不是垃圾》,则只是一个小型制作。这是经常制作原创本土音乐剧的演戏家族,在疫情影响下要推出大型制作明显并非易事,幸好在剧场重开后,作为“小区文化大使”的小型制作,很快便能“轻装上阵”,3月6日先行在沙田大会堂演出早、午、黄昏三场,4月17及18日再在大埔文娱中心黑盒剧场,同样每日三场,共演出六场。

这出小型音乐剧,内容中心思想在于推广环保、垃圾分类和“不是垃圾站”的观念,带有鲜明的环保教育意义,不仅题材“贴地”小区化,而且剧本、歌词、对白、地道广东话口语化,同样是中英夹杂,香港色彩十足。

整个演出长约一小时,五男四女扮演的便是包书胶、胶袋仔和豆浆樽,一心渴望被胶神回收。情节是同胶不同命,因为各种原因被送到堆填区,大家围炉取暖,却不认命不服输。在新朋友发泡胶帮助下,偷渡到“不是垃圾站”,可惜好胶不常在,并非所有胶都容易被回收;包书胶更发现自己的出生注定破坏地球。故事的发展是包书胶应该接受现实作为“废胶”,还是继续坚持信念,身体力行,扭转命运?

构成整个演出的八首歌曲与乐曲,全是只有两三分钟,大多轻快活泼。作曲、编曲的刘仲轩与张迪琪的歌词结合,露字效果很好,能清晰传达情节、情感的变化,张迪琪与编剧的莫翠盛亦是参与的演员。

各位演员虽然都是年青新秀,演出对节奏的掌握、对白,甚至在预录配乐下的歌唱表现都能做到流畅准确。八首歌曲的歌名﹕《胶Ilelujah》《Fan Plastic Four》《Recyclecle》《A字膊》《信心伴我闯》《垃圾车大冒险》《边边》《乜胶都可以变身》,同样是地道的香港色彩用字,其中没有歌词的第六首《垃圾车大冒险》则是结合形体舞蹈的表演场面。

虽然剧中角色都是胶袋、胶樽垃圾,但服装设计却带有现代创意,这与简约的布景及灯光设计一样,都能切合这部音乐剧的质朴直接风格,但更重要的是,用作为“小区文化大使”,这种方便在各区巡演的功能性就更是不能不考虑的事。

《我们的音乐剧》重演

“我们的音乐剧——香港原创音乐剧音乐会”重演版,除仍强调“原创”,还加上了“REIMAGINED”(重新想象)的标签。整個制作班子与去年首演时完全一样,舞台的设计,整个演出结合舞蹈的编排基本上没有大的变化,由叶咏诗指挥香港小交响乐团在舞台上以大乐队形式奏足全场,自近50年来的原创音乐剧精选出精华片段一组接一组地一气呵成演出亦无改变。观看后的感受确是“似曾相识又耳目一新”(去年首演的后评可参阅笔者撰写的《向走过半世纪的香港音乐剧致敬》,刊载于本刊2021年1月号第306期)。

“似曾相识”在整个制作的效果,风格没有改变,“耳目一新”则可从两次制作的细节中可以比较出来。就演出的卡司来说,四男四女的音乐剧演员,首演时的罗敏庄、王耀祖、林泽群、郑君炽和邵美君继续登台,但原版中的张国颖、刘荣基和陆嘉琪则换上了温卓妍、朱柏谦和叶巧琳。除卡司有所调整外,更在于各人的服装造型对比更为鲜明,这从前后两次演出的宣传单页上各演出者的服装造型便可比较出来。

同时,选唱的歌曲甚至内容组合同样有所调整,重演虽然仍以1972年《白娘娘》中的《爱你变成害你》开始,和以2005年《12月14》的《芬芳》结束,但加入了新的歌曲,首演时分成17组,这次重演则分为18组。

去年首演与这次重演,都是在疫情反复、剧场重开时搬上香港文化中心大剧院的舞台,同样演出三场。不同的是,首演时只能开放一半座位,要加演两场,此次则可开放75%。不过,就这次观赏4月16日晚上的首场演出来说,演出时间长约100分钟,和首次时间相同,亦可以说是“巧合”了。

此外,今次仍然只有电子节目册,但设计与首演不同,页数亦由26页变为20页,不过,这次重演时所选取的歌曲,仍然和首演时一样,只选到去年面世的《一水南天》中的《大海歌》,去年首演后面世的几出音乐剧便未有任何歌曲选上。无论如何,这次“似曾相识又耳目一新”的“REIMAGINED版”演出,舞台上要演足100分钟的演出者,都能演出了高能量的感染力,为此,首演之夜最后加唱串烧合唱后,场内观众情绪高涨,人人似乎仍不愿离开,确是很有“要向香港原创音乐剧致敬”的热情呢。