林草融合视角下干旱区生态、经济和社会发展问题探讨*

赵雨凡 王 岩

(1 东北林业大学经济管理学院 哈尔滨 150040 2 黑龙江省林业科学院 哈尔滨 150081)

中共十八大召开以来,我国不断完善生态文明体制机制,创新发展和绿色发展不断推进并引向深入。“十三五”期间,生态文明建设质量不断提高,这得益于全国林草生态系统保护修复事业快速发展。期间全国累计造林3 633.33万 hm2,森林覆盖率提高到2019年的22.96%,天然草原综合植被盖度达56.10%,林草资源发展为生态文明建设贡献了巨大力量。我国干旱区面积广阔,有着丰富的林草资源,是我国环境治理和生态改善的重点地区,承担着重要的资源储备和供给任务。同时,干旱区的经济社会状况直接关系到我国可持续发展和 “三步走”战略的实现,对于解决我国地区发展不均衡问题意义重大。20世纪以来,我国干旱区森林和草原遭到很多破坏,环境恶化、发展滞后、产业发展不全面等问题普遍存在。多年来,国家相继出台了很多林草融合政策,如天然林保护、“三北”防护林建设、退耕还林还草、自然保护区建设等,显著扭转了干旱区林草资源持续破坏的不利局面,并充分利用林草资源创造发展机会。本文将从林草融合视角探讨干旱区生态、经济和社会发展现状,分析林草业发展情况并提出发展对策,以期为促进干旱区生态、经济、社会全面发展提供有益参考。

1 干旱区生态、经济和社会问题研究概况

干旱区指当地气候类型属于干旱气候的地区。年降水量在200 mm以下的地区称干旱区,年降水量200~500 mm的地区称半干旱区。宏观概念上的干旱区是二者的总称,本文采用这个概念。我国干旱区多集中于西北地区[1],如内蒙古、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等,是我国沙化集中分布区,也是我国重要的自然资源保护地和生态安全屏障[2-5]。因此,林草业发展是干旱区生态、经济、社会建设的重要一环。国内很多学者对干旱区生态经济社会问题进行了研究。例如,对西北干旱区进行山地—绿洲—荒漠系统生态恢复综合效益评估,发现整体上绿洲和山地系统的生态恢复效益在上升,而荒漠系统的生态恢复效益在下降[6];提出针对干旱区复杂的地貌特征,采用不同的方法和措施改善生态环境,核心都是对于林草植被的恢复、建造和保护[7];发现对于植被的恢复有助于畜牧业等其他产业的发展,促进土地利用结构的合理调整和人与自然和谐相处发展[8];从人文、社会、经济等角度反映干旱区林草政策落实后林草资源改善对社会和居民生活的影响[9-12]。

2 干旱区生态、经济和社会发展状况分析

2.1 干旱区生态环境状况

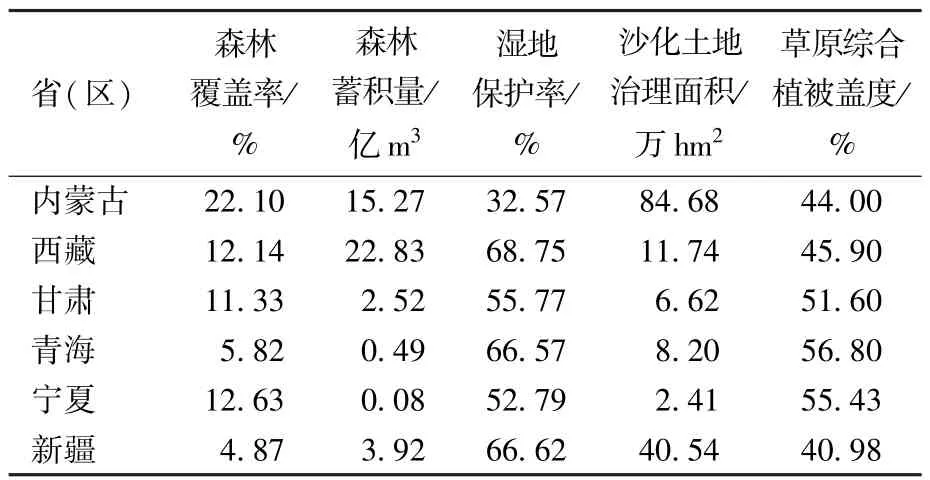

干旱区拥有丰富的各类自然资源,是我国重要的矿产资源和生物质能源供应地,也是我国主要畜牧业基地和生物多样性中心[13]。我国干旱区面积占国土总面积一半以上,有高山、高原、沙漠、盆地等多种地形,气候条件复杂,生态资源丰富[14]。长期以来,因人类活动规模日益扩大,干旱区土地沙漠化、草场退化、地下水位下降等问题比较严重,具有生态功能、药用价值的野生乡土植物生境退化,生物多样性遭到破坏。在退耕还林工程、“三北”防护林工程、天然林保护工程、自然保护区建设等林业重大生态建设项目的推进下,干旱区环境得到极大改善,森林面积和蓄积量不断增加,城市绿化面积也持续扩大。根据 《中国统计年鉴》,截至2017年,我国干旱区建有345个自然保护区,面积10 483.50万hm2;截至2018年末,干旱区以 “三北”防护林为代表的造林面积36.60万hm2,各地实有封山育林总面积191.39万hm2,森林抚育总面积达65.27万hm2,森林生态系统得到一定修复。2019年,干旱区用于生态恢复治理的投资为307.60亿元,湿地总面积达到2 653.25万hm2。从2018年干旱区林草资源情况 (表1)可以看出,新疆草原综合植被盖度40%,内蒙古为44%,其他4个省 (区)均达45%以上,草原综合植被修复和发展情况良好。湿地保护率较高,森林覆盖率、森林蓄积量和沙化土地治理面积情况也比较理想,生态建设取得了显著成效;但干旱区的生态条件较为脆弱,持续关注和继续投入十分必要。

表1 2018年干旱区林草资源情况

2.2 干旱区经济发展状况

受到地理位置、交通条件、产业布局等因素影响,我国干旱区内很多地方经济发展节奏慢、发展规模不足,产业类型也较为单一。近年来,在对干旱区进行政策帮扶和我国全面建成小康社会扶贫攻坚进程的推进作用下,干旱区产业类型趋于多元化。据统计,2010—2018年干旱区产业结构不断优化升级,第一、第二产业生产总值所占比重逐年下降,第三产业比重持续上升。在发展过程中,三次产业发展方向也有所改变,第一产业发展更注重科学技术的应用,第二产业发展更注重产业的纵向发展和横向合作,以服务业为代表的第三产业不断发展和完善,尤其是旅游业有效带动了当地餐饮业、特色农业、文化产业的发展,在改变产业类型匮乏的同时缓解了就业压力。随着国家对林草业投资规模的逐年加大,林草业对干旱区经济发展的贡献与日俱增。干旱区利用自身的环境优势发展林草特色产业,涉林第一产业主要包括林木育种和育苗、营造林、木材和竹材采运、经济林产品的种植与采集等;第二产业主要包括木、竹、苇浆造纸和纸制品,及相关林产化学产品制造、非木质林产品加工制造业等;第三产业主要是林业生产服务、林业旅游与休闲服务、林业生态服务等服务类型或管理类型的产业[15]。据统计,2018年干旱区各地林业第一产业总产值为1 530.64亿元,第二产业为337.34亿元,第三产业320.37亿元,产业结构比较稳定,第一产业仍占主导地位,第三产业正逐渐兴起。

2.3 干旱区社会发展状况

随着林草政策的贯彻落实,干旱区各地退化的草场和草原得到修复,沙漠化程度减轻,生态环境不断好转。近年来,各级林草部门贯彻 “绿水青山就是金山银山”理念,大力推进各项扶贫项目建设,建立 “中央统筹、行业主推、地方主抓”的生态扶贫格局,林草生态扶贫项目各项目标任务全面完成,带动贫困人口脱贫增收,利用生态扶贫推动社会和经济的发展,取得了显著成效。2019年末,干旱区人口总数为9 364万,城乡居民基本养老保险实际参保领取人数达到770.70万,社会基础保障措施在不断完善。社会治安情况较为稳定,医疗条件在不断好转,自主参加基本医疗保险资金为21.77亿元。对教育的重视程度不断增加,2019年干旱区教育总支出达到3 223.68亿元。社会保障和社会基础设施建设不断完善,更多人口流入到干旱区各地,为当地提供了宝贵的人力资源,整个社会的活跃程度提升。更多林草资源相关产业发展的试点单位建立,提供了就业岗位,为当地沉淀了更多的人才和技术。

3 林草业推进干旱区生态经济社会发展的关键问题

3.1 林草业如何加快干旱区生态建设

林草业发展与干旱区生态建设息息相关。林草保护与修复是干旱区生态环境改善的重要途经,也是加快干旱区生态恢复建设进程的关键。在 “十四五”开局之年,宁夏构建黄河生态经济带和北部绿色发展区、中部封育保护区、南部水源涵养区,全面加强天然林保护修复;内蒙古在草原生态红线内严禁乱采滥挖、新上矿产资源开发项目,解决矿产资源开发利用过程中破坏草原生态的问题;西藏完善重点生态功能区转移支付和各类生态补偿机制,推进拉萨河流域山水林田湖草生态保护修复项目。可见,干旱区生态建设成就与林草融合密不可分,各地已经安排中长期生态修复战略。在这个背景下,如何持续增加森林草原面积,如何有效提高林草生态价值,如何守住林草资源保护和修复成果,是干旱区生态文明建设过程中需要重点思考的问题。

3.2 林草业如何促进干旱区经济发展

基于干旱区的自然条件、资源禀赋和林草生态价值,林草业是该区域经济发展过程中不可或缺的重要部分,畜牧、水果种植、浆坚果生产加工均不能脱离林草资源,发展森林康养、草原旅游等特色林草服务业更是产业结构升级的核心。林草业综合发展已经成为全国经济发展结构转型和发展的关键。在全国林草改革发展的新时期,干旱区发展林草产业面临着品类单一、技术匮乏、知识产权成果不足等问题,能否进一步实现创新和突破,以高质量林草产业带动干旱区经济发展或经济结构优化,已经成为当地经济腾飞的关键,也决定了未来发展的空间。大量实践证明,只有实现林草业的适度发展,干旱区才能找到新的经济发展方向,才能实现当地经济的可持续发展和资源合理配置。

3.3 林草业如何加强干旱区社会发展

在促进生态恢复和经济发展的同时,林草业发展解决了公众普遍关注的社会发展问题,尤其是有效解决了很多长期存在的焦点问题,实现了民族团结和共同发展目标,推进了干旱区社会建设进程。虽然社会发展取得了显著成效,但也存在一些需要进一步克服的问题。当前,干旱区的人口老龄化问题比较严重,如何注入新的生产力,如何扩大高素质人才数量,如何提高人民收入和保障水平,都是亟待解决的问题。另外,实施退耕还林还草、自然保护地建设等生态工程时,如何基于民众诉求做好政策落实和补偿措施,如何调动社会力量保证林草业的发展平稳性和可持续性,也是需要进一步解决的问题。

4 林草融合视角下干旱区生态、经济和社会发展对策

4.1 以林草资源为基础加强生态建设事业

干旱区生态建设的关键限制因素是林草资源的不合理分配和利用。要实现生态建设事业的高效、健康、可持续发展,必须从根本上解决林草资源被破坏和资源不足的问题。应加强与高校及科研机构的合作,利用高新技术加强干旱区生态恢复。根据各地不同的地理特征,提出林草业恢复发展政策,因地制宜地采取更有效的生态建设措施和政策。林草资源保护是人民生命财产的保障,应加强对新疆、内蒙古等草原面积较大的省 (区)的林草资源保护力度,扩大退耕还草工程成果,保护自然草原的生态平衡。平衡人民生产活动与林草资源发展之间的关系,在各地建立完善的林草业保护与发展监测点,加大监管力度,真正实现林草业健康发展。另外,干旱区的生态问题不单纯是自然环境问题,也包括野生动物资源问题。对于依赖林草环境生活的珍稀物种和珍贵的生存环境,应尽可能保护其原始生境,通过维持森林草原的生态平衡,为生态建设提供更多的可能性和可行性。

4.2 通过林草产业发展推动经济高质量发展

开拓干旱区多元化的经济发展机会,根据自身优势找到干旱区各地的新经济增长点。可利用干旱区特殊的生态环境,大力保护草业和林业资源,通过林业和草业的发展带动其他产业。干旱区在第一产业上有较强的地域优势,各地可利用气候条件和地貌特征侧重发展第一产业,如内蒙古可以利用自身草场面积大、林区发展历史久、土壤肥沃的特点重新规划草原和草场,在保护草原的同时,进行人工草场的扩建,为畜牧业高质量发展提供资源保障。在第二产业发展方面,干旱区各地应因地制宜地发展林草加工业,将高新技术融入到生产过程中,实现加工业的绿色化和高效化,获得绿色食品、地理标识等认可认证。在第三产业发展方面,可利用各地自身的生态特点和文化底蕴,以文化场馆、文创作品等作为文化传播的载体,发展有地域特色的文创产业。第三产业发展的关键是实现人与自然的和谐共处,大力发展旅游业、康养业等见效快的服务业,同时也要考虑到生态环境的承载力,合理规划第三产业的发展方向和发展规模。需要注意的是,干旱区地域跨度大,发展条件千差万别,要了解各地发展现状和现存问题,各省区之间互相协调发展规划和发展规模,根据自身发展程度进行资源合理配置,结合自身优势选择产业,通过各地区之间的资源流动实现合作共赢,使林草产业成为地区经济的发动机,推动干旱区经济高质量发展。

4.3 借助林草改革发展提高社会保障水平

干旱区很多地方经济发展速度缓慢,社会保障水平较发达地区有差距。要利用我国林草改革发展契机,带动干旱区各项事业的推进,进一步加强政府职能建设,改善社会发展环境。要进一步加强干旱区各地社会建设,重视社会保障机制的完善。例如,在退耕还林还草等工程实施时,以社区为单位进行政策补偿的落实,并积极跟进落实情况和民众需求,通过公众参与和协商实现对林草资源的保护和相关补偿机制的落实。同时,宣传林草业发展对于地区全面发展和人民生活质量提高的重要意义,充分调动公众积极性,使其对林草资源保护事业有更高参与感和成就感。政府部门需高度重视民众诉求,把握当地生态建设和产业发展特点,制定本地化林草资源经营政策,利用林草项目提高群众收入和保障水平,并用更加公平正义的方式处理焦点问题,切实提高社会保障水平。

4.4 利用充足的智力资源促进事业发展

受地理位置和产业规模影响,干旱区林草融合需要大量人力资源的注入,也需要更多先进技术的支持,需要有更多年轻力量充实到林草融合中来。干旱区应完善人才引进政策,落实人才待遇,吸引和留住更多高水平人才,优化地区人口结构,强化干旱区软实力,以智力资源带动地区发展,为林草业高效发展提供更多可能。可基于林草生态修复和产业发展需要,设置更多的人工种植和高新产业服务基地,加强基层单位、高等院校、科研机构、社会团体、高新企业之间资源的对接与融合,建立起以智慧林草技术和林草业人才为主体的新型发展关系,培育更多具有发展前景的林草科技型企业,解决因岗位供给不足导致的人才流失问题,为干旱区生态、经济和社会发展提供必要的人才保障。