机器人手术系统辅助经皮原位固定术治疗儿童股骨头骨骺滑脱的比较研究

马 洪 汤显能 郭跃明

股骨头骨骺滑脱(slipped capital femoral epiphysis,SCFE)是青少年常见的髋关节疾病之一,常表现为股骨颈自股骨头的骺板向上向前移位,而股骨头向下向后滑脱。该病起病隐匿,病因不明,易被误诊、漏诊[1]。国外曾有多中心研究报道,SCFE高发于9~16岁男性儿童,发病率为0.02‰~0.03‰,其发病率与种族、性别、年龄和地理位置有关。此外,有文献报道SCFE在肥胖儿童中发病率较高,中重度患者滑脱症状更为严重,畸形明显,并发症发生率更高,残留畸形的可能性更大[2-7]。有学者认为SCFE的治疗原则是尽可能早地恢复股骨头颈的正常解剖位置、减轻患者症状、恢复受累髋关节功能、减少术后并发症以及预防再次滑脱的发生[8]。目前对于SCFE的标准治疗方法尚未统一,以手术治疗为主,手术方式主要分为经皮原位固定和股骨近端切开截骨术两大类,各有利弊,相关术后并发症包括股骨头坏死(avascular necrosis of the femoral head,AVN)、髋臼撞击综合征(femoroacetabular impingement syndrome,FAI)、髋关节炎、髋关节不稳、软骨溶解等[9,10]。国际认可度较高的治疗方法是经皮原位内固定,该方法具有较高的安全性和较好的预后,并发症的发生率较低[11,12]。

目前国内外对于外科手术的追求逐步趋于微创,随着二维、三维数字化影像的普及,计算机导航和机器人手术系统辅助微创内固定术在骨科的应用日益广泛,尤其是精准定位和微创方面,与传统手术相比,具有手术耗时短、射线辐射损害小的优点,故被越来越多骨科医生青睐并在临床中逐步推广应用[13,14]。佛山市中医院于2017年9月在骨科引进机器人手术系统,先后对骨盆骨折、股骨颈骨折、股骨粗隆间骨折进行机器人辅助经皮空心螺钉内固定治疗,取得良好的临床效果。本研究以机器人导航下经皮原位固定和传统经皮原位固定治疗SCFE的病例为研究对象,旨在评价其治疗的有效性和操作的安全性。

材料与方法

一、研究对象及分组

以2010年1月至2021年1月佛山市中医院收治的20例儿童股骨头骨骺滑脱病例为研究对象。病例纳入标准:①结合患者病史,临床表现及术前X线、CT、MRI等影像学检查被确诊为SCFE的患者;②采用机器人手术系统辅助下经皮原位固定或传统经皮闭合原位固定治疗的患者;③能配合随访且随访资料完整的患者。排除标准:有髋部手术史的患者。

根据治疗方法不同分为试验组(n=8)和对照组(n=12)。试验组采用机器人手术系统辅助下经皮原位固定治疗,共8例(8髋),其中男5例(62.5%),女3例(37.5%),平均年龄为(10.7±2.9)岁;急性SCFE(病程≤3周,症状明显)2髋,慢性SCFE急性发作(病程>3周,突然出现急性加重)6髋;稳定型SCFE(可独立行走或借助拐杖能够行走)5髋,不稳定型SCFE(疼痛严重致不能行走,甚至借助拐杖也不能行走)3髋。

对照组采用传统经皮闭合原位固定治疗,共12例(12髋),其中男8例(67%),女4例(33%),平均年龄(11.9±1.6)岁;左侧7髋(58%),右侧5髋(42%);急性SCFE 4髋,慢性SCFE急性发作8髋;稳定型7例,不稳定型5例。并在髋关节蛙式位或侧位X线片上测量Southwick角[15-17]。

二、治疗方法

1.传统经皮闭合原位固定:患者麻醉生效后取平卧位,置于骨科牵引床上,患肢予牵引,内收内旋约15°,躯干向健侧侧偏约10°。C型臂X光机置于患者健侧,透视下见股骨头骨骺滑脱,由两名副高职称以上的医师进行手术。消毒,铺无菌巾,于患髋外侧开孔后打入两颗适宜长度的空心钉固定股骨头骨骺,在C型臂X光机透视下检查患髋正侧位,置钉满意,股骨头颈对位对线可,冲洗术野,缝合关闭伤口。无菌敷料外敷,手术完毕。

2.机器人导航下经皮原位固定:患者麻醉生效后取平卧位,置于骨科牵引床上,患肢予牵引,内收内旋约15°,躯干向健侧侧偏约10°。C型臂X光机置于患者健侧,透视下见股骨头骨骺滑脱,由两名副高职称以上的医师进行手术,消毒,铺无菌巾。在患侧髂前上棘切开切口,放置示踪器,由C型臂X光机定位患侧髋关节,数据导入机器人电脑系统,在系统中设计路径,规划空心钉入针方向及深度,计算机上测量拟置入空心钉长度(适宜长度)。由机器人机械臂导航定位至规划入针点,切开大腿上段外侧皮肤,放置套筒并抵至股骨粗隆外侧骨皮质,然后在计算机中进行机械臂的微调,钻入导针。由C型臂X光机透视检查导针位置适宜,长度适宜,分别置入2枚适宜长度的空心钉,取出导针,再次透视检查患侧髋关节正侧位,空心钉完全在钉道内,置钉满意,股骨头颈对位对线可,空心钉位置达到术前规划路径位,冲洗术野,逐层缝合关闭伤口,无菌敷料外敷,手术完毕。

术后按常规对症处理,对于稳定型SCFE可在辅助器械帮助下部分负重,当体征和疼痛症状消失,髋关节可自如活动,可不在辅助下进行负重(一般2~3周);对于不稳定型滑脱者,在辅助器械帮助下维持部分负重(一般6~8周);骺板闭合前禁止患者进行剧烈体育活动及其他活动[20]。推荐术后佩戴6~8周髋关节“人”字形支具,6~8周后可拆除支具在床上活动,术后12周可在辅助下逐步负重活动。

三、疗效评价

1.有效性评价:术后复查X线片,必要时复查CT。末次随访时进行Harris髋关节功能评分,评价髋关节功能活动[18]。根据髋关节蛙式位或侧位X线片上Southwick角来评价[15-17,19]:<30°为轻度,30°~60°为中度,>60°为重度。

2.安全性评价:记录随访期间是否发生不良事件及并发症,如伤口感染、断钉、神经血管损伤、骨不连、股骨头缺血性坏死、软骨溶解、跛行等。

四、统计学分析

本研究采用SPSS 22.0(IBM美国)统计软件对数据进行整理与分析。采用独立样本t检验比较两组术后末次随访时的Southwick角和Harris髋关节功能评分;采用配对t检验比较组内术前及末次随访时的Southwick角和Harris髋关节功能评分。以P<0.05为差异有统计学意义。

结 果

一、置钉评价

试验组机器人手术系统辅助经皮穿钉原位内固定8例(8髋),共放置16枚空心钉;置钉评价:12枚为优,4枚为良,优良率达100%。对照组传统经皮闭合原位固定12例(12髋),手术共放置24枚空心钉;置钉评价:16枚为优,8枚为良,优良率达100%。

二、Harris髋关节功能评分

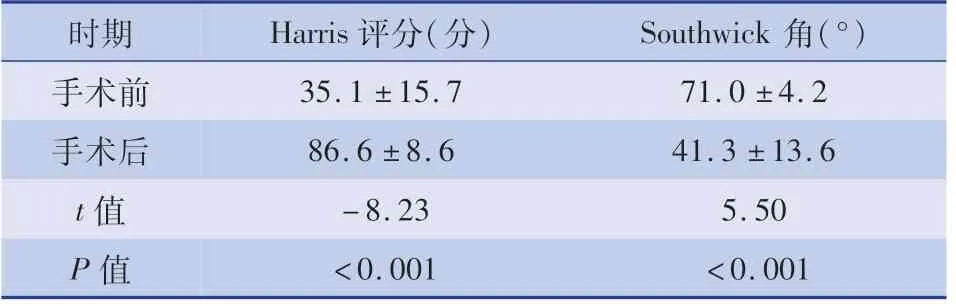

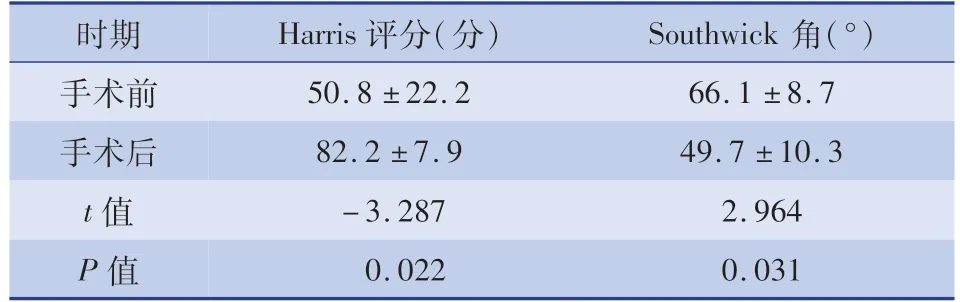

试验组Harris髋关节功能评分从术前(35.1±15.7)分提高到末次随访时(86.6±8.60)分,髋关节功能显著改善,差异有统计学意义(t=-8.23,P<0.05),见表1。对照组Harris髋关节功能评分从术前(50.8±22.2)分提高到末次随访时(82.2±7.9)分,髋关节功能改善,差异有统计学意义(t=-3.287,P=0.022),见表2。

表1 试验组(8髋)SCFE患者手术前后关节功能及影像学评价(±s)Table 1 Joint functions and imaging evaluations of 8 children(8 hips)with SCFE before and after surgery(±s)

表1 试验组(8髋)SCFE患者手术前后关节功能及影像学评价(±s)Table 1 Joint functions and imaging evaluations of 8 children(8 hips)with SCFE before and after surgery(±s)

时期Harris评分(分)Southwick角(°)手术前35.1±15.771.0±4.2手术后86.6±8.641.3±13.6 t值-8.235.50 P值<0.001<0.001

表2 对照组(12髋)SCFE患者手术前后关节功能及影像学评价(±s)Table 2 Joints function and imaging evaluations of 12 children(12 hips)with SCFE before and after surgery(±s)

表2 对照组(12髋)SCFE患者手术前后关节功能及影像学评价(±s)Table 2 Joints function and imaging evaluations of 12 children(12 hips)with SCFE before and after surgery(±s)

时期Harris评分(分)Southwick角(°)手术前50.8±22.266.1±8.7手术后82.2±7.949.7±10.3 t值-3.2872.964 P值 0.0220.031

三、Southwick角评价

试验组复查X线片显示,股骨头颈对位对线良好,无股骨头坏死的影像学征象,髋关节间隙正常;术前Southwick角为(71.0±4.2)°,术后Southwick角为(41.3±13.6)°,较术前平均减小29.7°(95%CI:16.9°~42.4°),差异有统计学意义(t=5.50,P<0.001),见表1。对照组复查X线片显示股骨头颈对位对线良好,无股骨头坏死的影像学征象,髋关节间隙正常;术前Southwick角为(66.1±8.7)°,术后Southwick角为(49.7±10.3)°,较术前平均减小16.5°(95%CI:2.2°~30.8°),差异有统计学意义(t=-2.964,P=0.031),见表2。

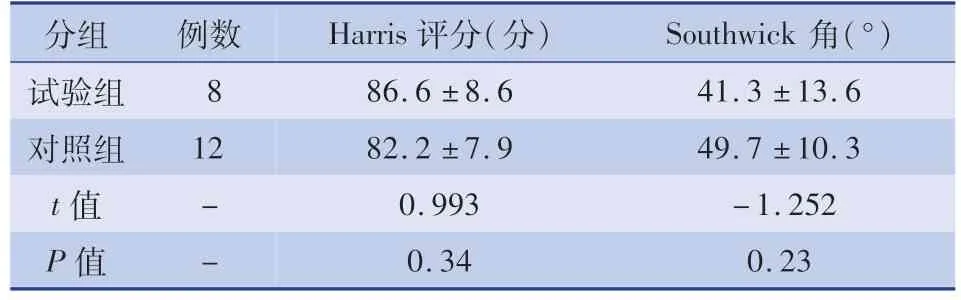

20例均获得随访,随访时间最短2个月,最长37个月,平均随访(15.3±6.0)个月。末次随访时,大部分患者能够下地行走,未予辅助行走,未见明显跛行;除一些剧烈的跑步、蹦跳等运动外,其余正常活动均能参加。两组术后髋关节功能评分和Southwick角比较均无统计学意义(P<0.05),见表3。截至末次随访时,两组均无伤口感染、断钉、骨不连、股骨头缺血坏死等不良事件及并发症发生。

表3 两组(20髋)SCFE患者术后关节功能及影像学评价(±s)Table 3 Joint function and imaging evaluation of 20 children(20 hips)with SCFE before and after surgery(±s)

表3 两组(20髋)SCFE患者术后关节功能及影像学评价(±s)Table 3 Joint function and imaging evaluation of 20 children(20 hips)with SCFE before and after surgery(±s)

分组例数Harris评分(分)Southwick角(°)试验组8 86.6±8.6 41.3±13.6对照组12 82.2±7.9 49.7±10.3 t值-0.993-1.252 P值-0.34 0.23

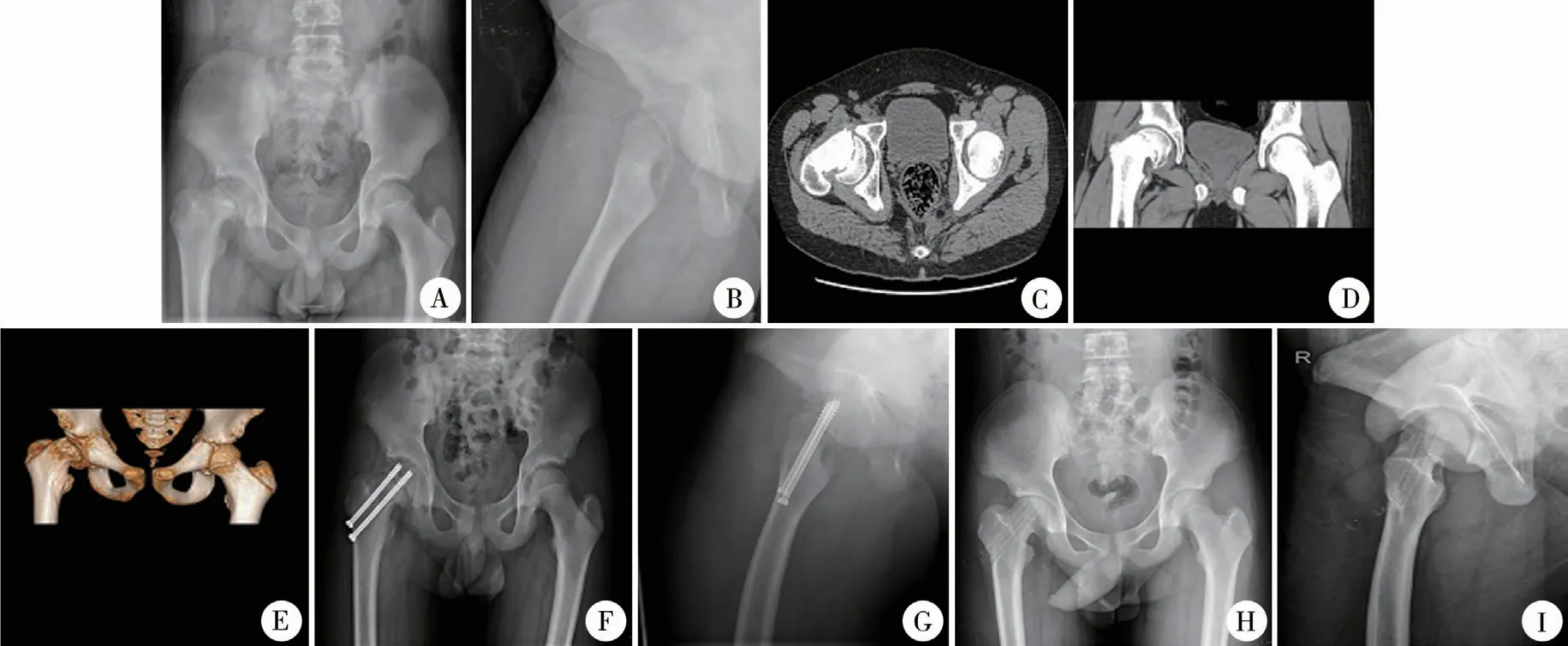

图1 试验组典型病例X线片 注 男性,12岁,慢性SCFE急性加重,伴右下肢跛行;A、B:术前X线片;C-E:CT及三维重建提示右侧股骨头骨骺滑脱;F、G:术后X线片;H、I:术后28个月拆除内固定装置后复查X线片提示股骨头颈对位对线可,骨骺线闭合Fig.1 Radiological film of a typical case in experimental group

图2 对照组典型病例X线片 注 女性,11岁,慢性SCFE急性加重,伴右下肢跛行;A、B:术前X线片提示右侧股骨头骨骺滑脱;C、D:术后X线片;E、F:术后25个月拆除内固定装置后复查X线片提示股骨头颈对位对线可,骨骺线闭合Fig.2 Radiological film of a typical case in study group

讨 论

早在二十世纪六十年代,SCFE的诊治和预后问题就引起了当时学者的广泛关注。据文献报道约1/3的SCFE患者最初表现以膝关节疼痛为主,而不是髋部疼痛,这种症状表现导致其延误诊治的风险增加[5,21]。早发现、早诊断、早治疗是减少并发症,改善SCFE患者预后的关键。随着临床上对SCFE发病原因和发病机制研究的不断探索,其诊治方法也逐渐完善。SCFE的整体治疗原则是阻止股骨头骨骺滑脱进一步发展,尽可能在早期恢复股骨头颈的解剖形状,避免缺血性坏死、软骨溶解等严重并发症的发生。目前,SCFE的治疗方法主要包括经皮原位固定和股骨近端切开截骨术两大类,此外还包括其他个人经验的方法(对侧预防性固定、植骨、石膏固定等)[12,22,23]。

经皮原位螺钉内固定是目前治疗SCFE常用、安全的手术方法,也是多数国内外学者一致认可的治疗方法,具有操作简单、并发症少等优点[24,25]。有报道称,原位单枚或多枚螺钉固定是治疗SCFE的首选方法,甚至是治疗SCFE的“金标准”[26]。其优点包括手术风险低、创伤小、操作简便,术后AVN的发生率较低、短期并发症少,能使患者短期内期恢复活动等。一般来说,空心螺钉置入后会阻滞骺板的生长,造成股骨颈长度减小,股骨偏心距减小,导致髋关节外展肌肌力下降,从而影响髋关节的活动功能。Örtegren等[27]为避免上述并发症的发生,对54例SCFE病例采用Hansson钉原位固定治疗,骨骺闭合后平均随访33.6个月,发现这种无螺纹内固定装置能最大程度保留骺板的生长潜力,使股骨颈长度和股骨偏心距基本正常,髋关节功能获益显著。李浩等[8]认为,Hansson钉虽然存在一定优势,但没有阻滞骺板的生长作用,且其固定强度不及空心螺钉,考虑到术后存在再次滑脱或股骨头骨骺进一步滑脱的可能,最终仍选用空心螺钉作为原位固定的内固定物。结果发现股骨颈在术后仍保持一定的生长潜力,股骨偏心距也获得相应增长,治疗效果令人满意,同时也保证了髋外展肌具有一定的力臂,这对髋关节的功能恢复十分重要。此类手术需要解剖基础扎实、手术经验丰富的高年资医师才能做到对螺钉进针的方向、深度的精准把控,以防止螺钉穿破关节软骨,导致软骨下骨的破坏溶解以及对局部骨骺的再次创伤甚至更严重的其他损伤。

随着计算机科技的不断发展以及精准医学的推广,越来越多的学者开始大胆尝试将计算机与临床手术相结合。计算机辅助技术目前已经广泛应用于脊柱、关节置换、运动医学及创伤等骨科手术的各个领域,包括术前计划及模拟手术、术中导航系统和机器人辅助系统等[28,29]。传统经皮原位固定治疗SCFE需要徒手操作,不断透视,将患者摆置一个合适的有利C型臂X光机投照的体位,增加术者及患者的透视次数以及术中出血量等;另外,传统手术方式可能需反复调整进针方向及深度,这样会增加骨骺再损伤的风险。而医用机器人辅助手术系统具有操作精确、稳定及重复性强的特征。本研究对比分析机器人手术系统辅助与传统经皮闭合复位固定术的置钉优良率,发现机器人辅助手术更加具有安全性、有效性和可靠性,且该术式学习曲线短,治疗效果好。目前的机器人手术系统可以达到毫米级别以下的精确度[14]。但是,受人体自身的生理条件的限制,当术者单靠手持工具操作时容易因操作不稳而出现偏差,导致导航手术系统的精度下降。为了减少人为失误,高精确度及稳定性的医用机器人手术系统应运而生。我国香港威尔斯亲王医院早在上世纪九十年代末就开始了机器人辅助手术系统的研发和应用,完成了上百台的手术,涉及创伤、关节、脊柱,并取得了令人满意的临床效果[30,31]。

本院骨科于2017年引进机器人手术系统,先后开展了数百台机器人手术系统辅助下的骨科手术,也取得了满意的效果。本研究机器人手术系统辅助下经皮原位螺钉内固定治疗SCFE的8例(8髋)中,Harris髋关节功能评分也从术前(35.1±15.7)分恢复到末次随访时(86.6±8.60)分,复查X线片显示股骨头颈对位对线良好,无股骨头坏死的影像学征象,髋关节间隙正常。截至末次随访时无伤口感染、断钉、骨不连、股骨头缺血坏死等不良事件及并发症发生。所有患者在术后随访中可正常独立行走活动,无明显跛行。有学者报道称,术后Southwick角度的大幅减小有可能与术者术中在骨科牵引床上摆置体位时造成骨骺滑脱无意复位有关[8]。笔者认为,在术中复位摆置患者体位时手法应轻柔缓和,牵引力度应适中,尽可能避免对股骨头骨骺及髋关节周围血管等其他组织的二次损伤,减少股骨头缺血性坏死、髋关节炎等严重并发症的发生。

本研究虽然基本达到预期目的,但存在一定的局限性:①病例样本量小,数据的统计分析可能存在一定偏倚;②部分病例的随访时间较短,有研究报道称,AVN的发生往往在发病后1年内出现[32,33],故应延长随访时间,观察患者至成年,评价远期治疗效果;③开展小儿骨科机器人手术系统的病例数不足,对于系统的操作运用存在个人差异,对于术后的疗效评价不一,仍需要加强对医生操作运用能力的培养;④需要进一步开展临床随机对照试验,以期获得循证等级更高的证据及疗效评价。