低海拔舍饲对牦牛和犏牛生长性能、屠宰性能和肌肉品质的影响

袁 萍 张翔飞 官久强 安添午 李华德 谭 武 谢荣清 罗晓林* 江明锋**

(1.西南民族大学青藏高原动物遗传资源保护与利用,四川省教育部重点实验室,成都 610041;2.四川省草原科学研究院,成都 611731;3.阿坝州红原县刷经寺镇壤口畜牧兽医站,阿坝 624400)

牦牛(Bosgrunniens)作为青藏高原高寒地区的重要畜种资源,具有耐粗饲、耐寒等特性,并且其肉质鲜美、营养丰富、风味独特[1]。犏牛为牦牛与黄牛杂交改良所得,因其杂交血缘不同而在产乳或肉等方面具有一定杂交优势。

近年来人们生活水平日益提高,饮食结构逐渐向低脂肪、高蛋白质转化,牛肉作为优化膳食结构的肉类之一,蛋白质含量高,脂肪含量低,具有良好的氨基酸和脂肪酸组成。但牦牛肉产品存在肌内脂肪含量较低、屠宰年龄较大、肌肉剪切力高、市面产品质量参差不齐等现状,造成消费者对牦牛肉持有口感较差的印象[2-3];除此之外,高原牧区长期粗放的管理模式、冷季恶劣的气候以及饲草料的缺乏导致牦牛、犏牛出现冬春掉膘死亡、出栏年龄较大(一般为5~6岁)、秋季出栏集中、屠宰率低等问题[4-5]。因此,针对以上问题,前人研究发现冷季放牧条件下对牦牛进行补饲处理可缓解掉膘情况的发生[6];在高海拔区域对牦牛进行舍饲处理后其宰前活重显著高于放牧组[4]。在此基础上,有研究者提出采用低海拔舍饲育肥模式对牦牛、犏牛进行高效饲养[7],以改善牧区落后的生产方式和较低的生产效益。陈勇等[8]研究了同一高海拔区域下舍饲牦牛、犏牛与放牧牦牛的肌纤维特性,杨勤等[9]研究了异地舍饲与放牧麦洼牦牛的肌肉品质。本试验于低海拔区域开展牦牛、犏牛舍饲试验,与传统高海拔放牧牦牛进行比较,研究不同饲养方式对牦牛和犏牛生长性能、屠宰性能和肌肉品质的影响,为牦牛规模化的低海拔舍饲养殖方式的推广提供数据参考。

1 材料与方法

1.1 试验动物

于四川省草原科学研究院红原牦牛科技园区选取体重相近、36月龄的雄性健康麦洼牦牛10头和犏牛(本地黄牛×麦洼牦牛)5头,按照随机区组试验设计,将麦洼牦牛均分为舍饲牦牛组[(171.00±15.70)kg]与放牧牦牛组[(168.69±9.93)kg],犏牛作为舍饲犏牛组[(142.60±26.18)kg],每组各5头。

1.2 试验设计

放牧牦牛于甘孜州红原县牦牛科技园区(海拔3 500 m)按照传统模式天然放牧,舍饲牦牛与犏牛转移至广汉农区(海拔480 m)后,采用舍饲拴系饲养,经30 d预饲后进行为期120 d的全舍饲育肥,试验时间为2019年12月15日至2020年5月16日。舍饲牦牛与犏牛饲喂同一种日粮,每日定时(07:00、17:00 h)投喂2次全混合饲粮(粗料∶精料=75∶25),2次饮水,饲粮配制参照《肉牛饲养标准》(NY/T 815—2004)[10],粗饲料主要包括燕麦干草、水稻干草、小麦酒糟、玉米秸秆等,精料组成及营养水平见表1。每日监测试验环境温湿度情况,圈舍每天清理,所有牛在正式试验前进行称重、驱虫以及免疫处理。

表1 精料组成及营养水平(干物质基础)

1.3 样品采集和指标测定

1.3.1 屠宰性能

试验开始前以及试验期间每隔60 d测量并记录晨饲前试验牛空腹体重直至试验结束,计算试验期间的平均日增重。试验结束后于同一时间对3组试验动物进行屠宰,宰前24 h禁饲、禁水,空腹称重后按照常规屠宰步骤进行。对试验牛进行主动脉放血,剥皮、劈半后去掉头、蹄、尾、内脏(保留肾脏和周围脂肪),称量其胴体重,去骨后称量其净肉重,计算屠宰率和净肉率[11]。称量结束后立即取背最长肌(第11~13肋骨)样品用于肉质性状测定,另取部分背最长肌样品于冻存管中保存待测营养成分含量。

1.3.2 肉质性状

取试验牛胴体背最长肌,用于测定肌肉pH、熟肉率、剪切力以及肉色等指标。用pH计(上海雷磁pHS-3D型)分别测量宰后1 h和4 ℃冰箱保存24 h的pH,每块肌肉上、中、下3个区域各取1个点,取平均值后分别记为pH1 h和pH24 h;亮度(L*)、红度(a*)、黄度(b*)值由肉色分析仪(美能达CR-410型)采用同样方式取3点后纪录平均值。将部分肉样去掉脂肪和结缔组织,4 ℃冷藏24 h后测定熟肉率和剪切力。在沿肌纤维平行方向截取宽1.0 cm、厚0.5 cm肉样后用CLM-3B型肌肉嫩度仪测量其剪切力,参照Li等[12]称重法测定熟肉率。

1.3.3 营养成分含量

取试验牛胴体背最长肌,采用高效液相色谱(HPLC)法[13]测定肌苷酸含量,采用三氯甲烷-甲醇法[14]测定肌内脂肪含量,其他营养成分含量测定按照食品安全国家标准进行:采用直接干燥法[15]测定水分含量;采用干燥碳化法[16]测定粗灰分含量;采用凯氏定氮法[17]测定粗蛋白质含量;采用酸水解法[18]测定粗脂肪含量;采用茚三酮柱后衍生离子交换色谱法[19]测定氨基酸含量。

1.4 数据统计与分析

试验数据采用Excel 2010进行初步处理,利用SPSS 18.0统计软件的one-way ANOVA模块进行方差分析,差异显著时采用LSD法进行多重比较,以P<0.05为差异显著标准。结果均以“平均值±标准差”表示。

2 结果与分析

2.1 生长性能和屠宰性能比较

由表2可知,试验期间舍饲牦牛组的末重、平均日增重、胴体重、净肉重均显著高于放牧牦牛组(P<0.05),但舍饲牦牛组的平均日增重显著低于舍饲犏牛组(P<0.05),3组间屠宰率与净肉率均无显著差异(P>0.05)。

表2 低海拔舍饲对牦牛和犏牛生长性能和屠宰性能的影响

2.2 肉质性状比较

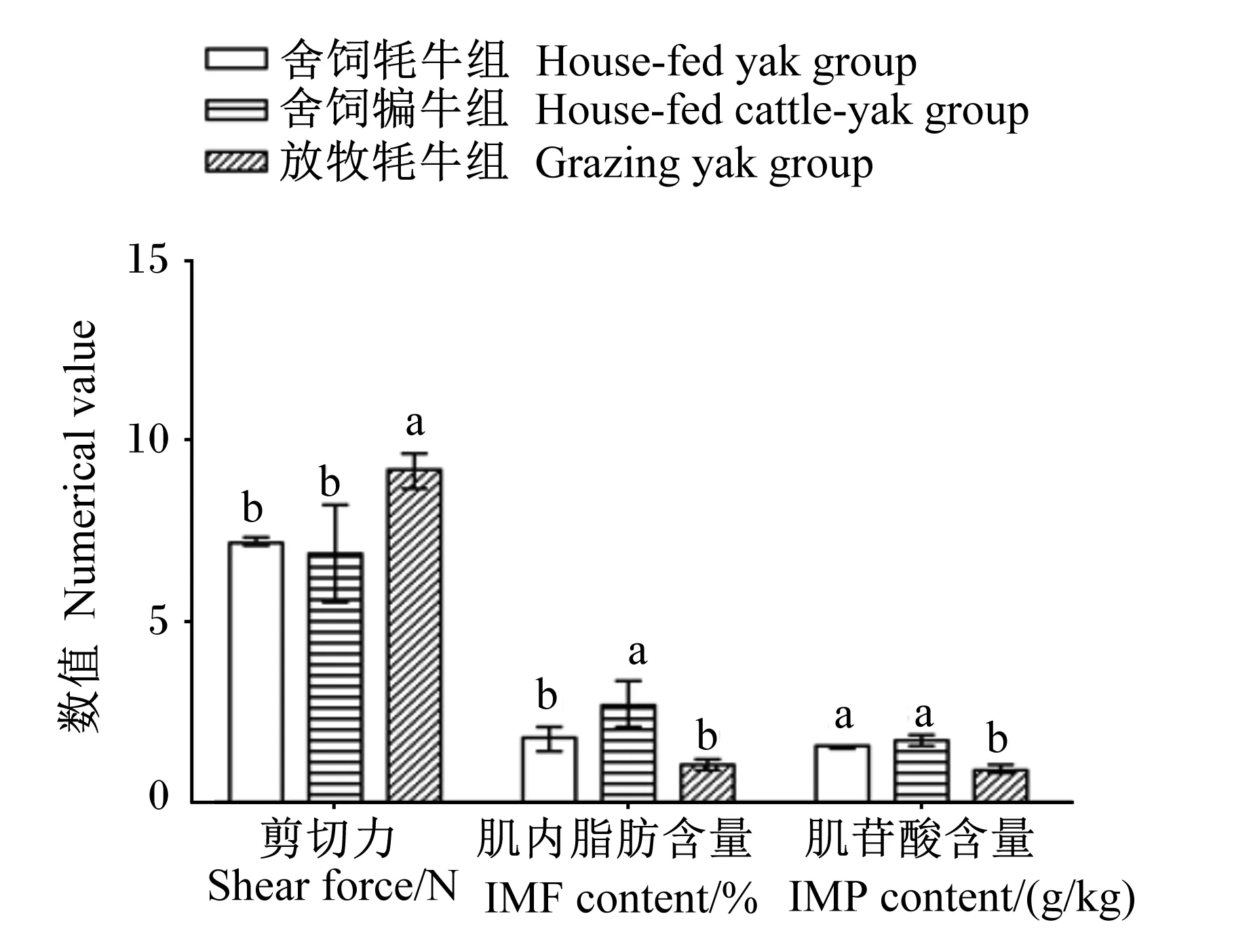

由图1、图2可知,舍饲牦牛组背最长肌的pH24 h、a*值、剪切力显著低于放牧牦牛组(P<0.05);舍饲牦牛组背最长肌的肌内脂肪含量显著低于舍饲犏牛组(P<0.05),与放牧牦牛组差异不显著(P>0.05);舍饲牦牛组背最长肌的肌苷酸含量显著低于放牧牦牛组(P<0.05),与舍饲犏牛组差异不显著(P>0.05);3组间背最长肌的b*值无显著差异(P>0.05)。

数据柱形标注不同字母表示差异显著(P<0.05)。下表同。

图2 低海拔舍饲对牦牛和犏牛背最长肌食用品质的影响

2.3 背最长肌中主要营养成分含量比较

由表3可知,舍饲牦牛组背最长肌中水分含量显著高于舍饲犏牛组(P<0.05),与放牧牦牛组无显著差异(P>0.05);舍饲牦牛组背最长肌中粗灰分含量最高,为(1.31±0.03)%,显著高于放牧牦牛组(P<0.05);舍饲牦牛组背最长肌中粗脂肪含量为(0.87±0.23)%,显著低于舍饲犏牛组(P<0.05);3组间背最长肌中粗蛋白质含量均无显著差异(P>0.05)。

表3 低海拔舍饲对牦牛和犏牛背最长肌中主要营养成分含量的影响

2.4 背最长肌中氨基酸含量比较

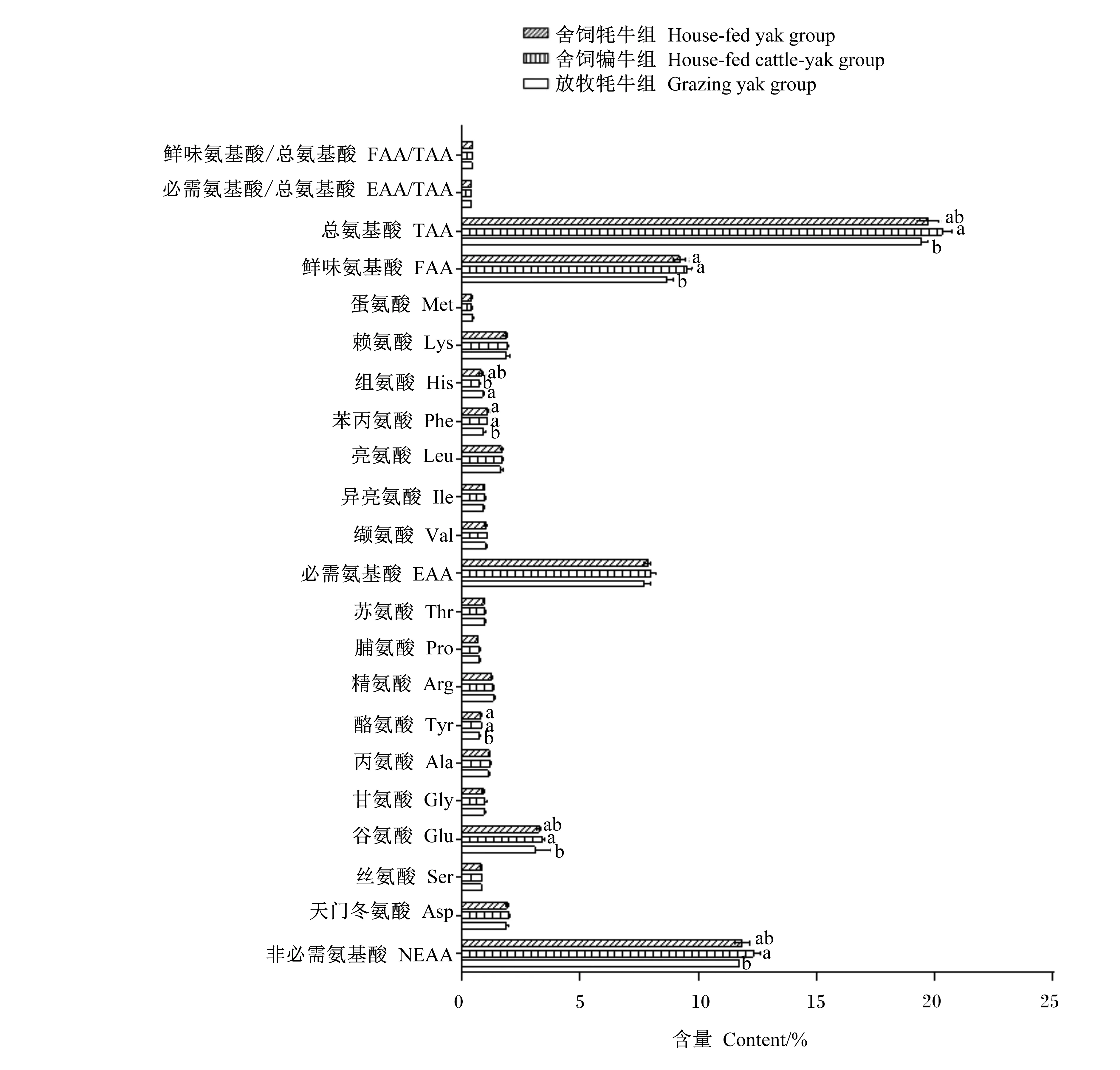

由图3可知,背最长肌中鲜味氨基酸含量在舍饲牦牛组和放牧牦牛组间差异显著(P<0.05);非必需氨基酸中,舍饲牦牛组和舍饲犏牛组背最长肌中酪氨酸(Tyr)含量显著高于放牧牦牛组(P<0.05);对于必需氨基酸而言,舍饲牦牛组和舍饲犏牛组背最长肌中苯丙氨酸(Phe)含量均显著高于放牧牦牛组(P<0.05)。

图3 低海拔舍饲对牦牛和犏牛背最长肌氨基酸含量的影响

2.5 背最长肌中矿物元素含量比较

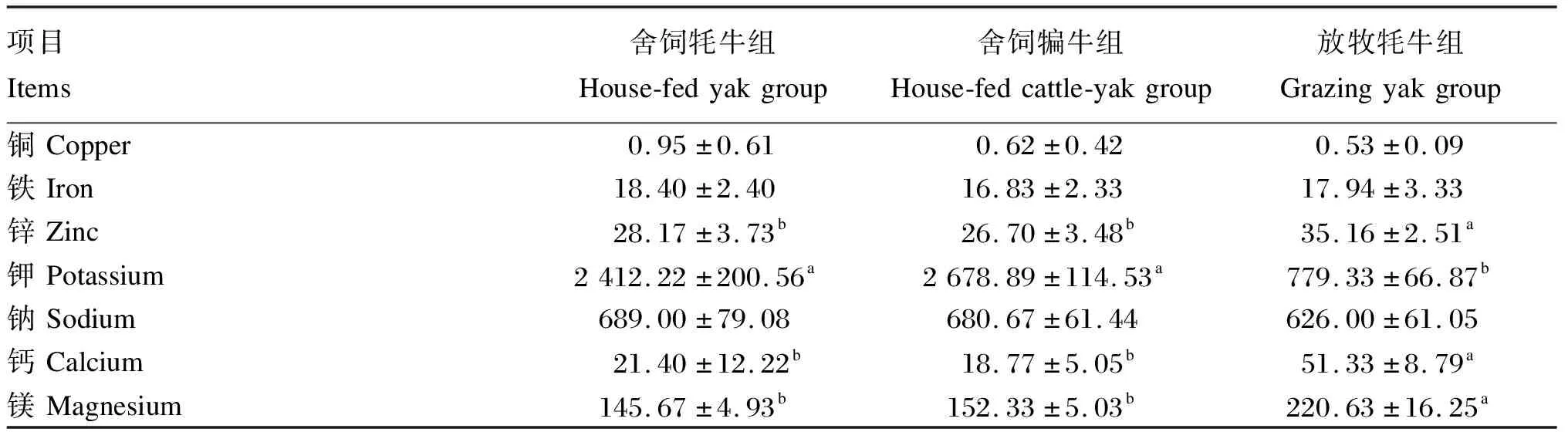

由表4可知,舍饲牦牛组和舍饲犏牛组背最长肌中锌、钙和镁的含量均显著低于放牧牦牛组(P<0.05),钾的含量均显著高于放牧牦牛组(P<0.05),而铜、铁和钠的含量在3组间差异不显著(P>0.05)。

表4 低海拔舍饲对牦牛和犏牛背最长肌矿物元素含量的影响

3 讨 论

3.1 低海拔舍饲对牦牛和犏牛生长性能和屠宰性能的影响

本研究结果表明,不同饲养模式以及不同牛种的生长性能和屠宰性能存在显著差异,3岁低海拔舍饲牦牛的胴体重、净肉重均显著高于放牧牦牛,这与杨小林等[4]报道的4.5岁体况中等的本地舍饲牦牛其胴体率、净肉率显著高于放牧牦牛的结果相似,另外,杨勤等[9]也发现低海拔舍饲牦牛其增重、胴体重、净肉重和屠宰率均极显著高于放牧牦牛。牦牛生存环境的改善、摄入物质的增加利于营养的转化与吸收,可见低海拔舍饲模式能够发挥牦牛的生长潜能,促进其生长发育。

王斌星等[20]研究发现舍饲条件下牦牛和犏牛的生长性能的存在差异,犏牛的平均日增重大;官久强等[21]于同一地区将牦牛和犏牛由全放牧变为全舍饲条件后,发现犏牛的平均日增重显著高于牦牛。本试验中,3组间平均日增重存在显著差异,由天然放牧草场转移至低海拔异地舍饲环境,犏牛的平均日增重最大,这可能是因为犏牛作为本地黄牛与麦洼牦牛的杂交后代,继承了本地黄牛对低海拔的适应性,兼具麦洼牦牛耐粗饲、肉质鲜美等特性,在生长、产肉性能方面杂交种优势明显。

3.2 低海拔舍饲对牦牛和犏牛背最长肌食用品质的影响

pH、肉色以及肌内脂肪含量等指标是影响肉食用品质的重要指标。通常pH与肉的嫩度、适口性、肉色、风味等指标关系密切,其数值较高时不利于肉品的储存,较低时可能造成异常肉的产生,从而降低肌肉食用品质[22]。本试验中,各组背最长肌储存24 h后pH均降低,可能是因为肌肉中的肌糖原发生糖酵解,转化为乳酸后不断累积使得肉样pH降低,同时,过量的乳酸累积可能导致肉质酸败[23-24]。屠宰1 h时舍饲牦牛与放牧牦牛的背最长肌pH无显著差异,储存24 h后舍饲牦牛背最长肌pH显著低于放牧牦牛,但数值在正常范围内,推测舍饲条件改善了肌肉的营养状态,肌糖原储备量充足,乳酸转化量较大,pH下降相对较快[4]。

肉色指标中的a*值可反映肌肉中肌红蛋白含量。本试验中舍饲牦牛背最长肌的a*值显著低于放牧牦牛,与杨勤等[9]得出的舍饲牦牛肌肉a*值低于放牧牦牛的研究结果一致,这可能是由于牦牛由高海拔地区转移至低海拔地区后,肌肉中紫红色的肌红蛋白与低海拔地区更充足的氧气结合后成为氧合肌红蛋白,氧合肌红蛋白呈鲜红色,而使肉色鲜亮[25-26]。剪切力的大小与肉的嫩度呈负相关[4]。本试验中舍饲牦牛背最长肌的剪切力显著低于放牧牦牛,由此可见低海拔舍饲模式可显著改善牦牛肌肉嫩度,提升牦牛肉产品口感。

肌内脂肪含量与肉的嫩度、大理石花纹等级、多汁性等指标密切相关,同时,脂类和一些脂溶性物质为部分肉类风味物质的前体物[27]。本研究发现舍饲犏牛背最长肌粗脂肪含量与肌内脂肪含量显著高于舍饲牦牛,杨小林等[4]的研究发现舍饲犏牛背膘厚度高于舍饲牦牛,这可能是因为犏牛脂肪沉积能力较强,同时具有较强的环境适应能力与杂交优势;此外,舍饲牦牛背最长肌肌内脂肪含量高于放牧牦牛,这与苏华维等[28]的研究结果相似,苗海明等[29]研究发现饲粮能量与蛋白质水平影响脂肪沉积量,说明较优的营养摄入与饲养环境可促进牦牛肌内脂肪沉积,同时放牧冷季环境下天然牧草的缺乏不利于牦牛能量摄入,且大量体储能量、脂肪被动员以在低温环境下维持体温和基础代谢,影响了脂肪沉积。

3.3 低海拔舍饲对牦牛和犏牛背最长肌营养成分含量的影响

肌肉中氨基酸的含量和比例是肌肉鲜味的主要来源之一[30]。鲜味氨基酸是形成肌肉特殊风味的前体物质,诸如酪氨酸、苯丙氨酸、谷氨酸和甘氨酸等主要鲜味氨基酸为肉质风味的形成提供了物质基础[31]。本试验发现舍饲牦牛背最长肌中鲜味氨基酸含量显著高于放牧牦牛,可能是因为舍饲环境中内源酶活性增强,促进肌肉糖酵解速率及进程,使蛋白质降解更为完全,肉质得以改善[32]。此外,低海拔舍饲牦牛背最长肌中酪氨酸、苯丙氨酸含量显著高于高海拔放牧牦牛,可见低海拔舍饲模式有利于牦牛肌肉中鲜味物质的沉积,提高肉品风味。研究发现必需氨基酸/总氨基酸值在0.4左右时,肌肉蛋白质组成优良[33],肉质较好。本研究中3组试验牛背最长肌必需氨基酸/总氨基酸值均接近该值,体现了牦牛、犏牛肉产品营养丰富、肉质较好的特点。

4 结 论

综上所述,低海拔舍饲牦牛相较于天然放牧牦牛,生长性能更好,且低海拔舍饲可提高牦牛背最长肌中肌内脂肪及部分鲜味氨基酸含量,进而改善肌肉品质;同样舍饲环境下,与牦牛相比,犏牛因杂交优势其生长性能及肌内脂肪沉积效率更高。