微血管病肾损害一例

蔡小月,颜怀荣,黄翠平,杨 美,杨立川

1 病例介绍

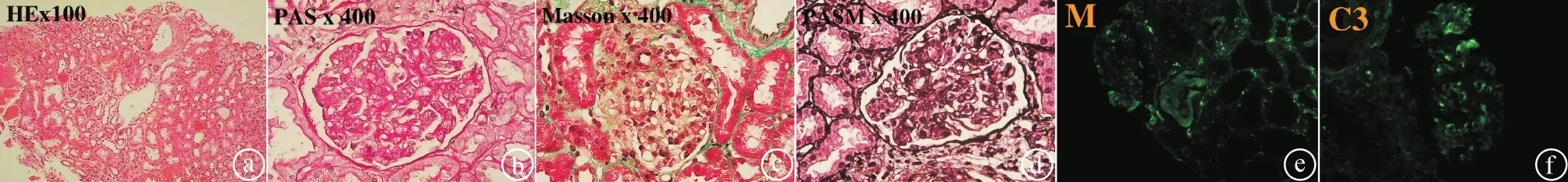

患者,女,55岁,于2020年8月5日就诊,以反复双下肢紫癜伴多关节疼痛1年余,双下肢水肿10月余为主诉入院。患者于2019年2月在活动后反复出现双下肢紫癜,伴多关节疼痛,主要表现为双膝关节、双踝关节、双腕关节游走性疼痛,无关节红肿,无晨僵,休息后紫癜可自行消退,残留暗褐色色素沉着,未行诊治。10月余前患者开始出现双下肢对称凹陷性水肿,症状时轻时重,并伴有颜面部浮肿。10余天前患者在外院诊断为“过敏性紫癜”,予以口服依巴斯汀、氯雷他定等药物治疗后,紫癜仍反复出现,为求进一步诊治入院。既往史、家族史无特殊。入院查体:轻度贫血貌,双下肢可见散在紫癜,皮肤残留暗褐色色素沉着(见图1),双下肢轻度凹陷性水肿。行辅助检查,血常规:白细胞2.14×109/L,红细胞3.37×1012/L,血红蛋白102 g/L,血小板172×109/L。凝血功能正常。肝肾功能:总蛋白56.6 g/L,白蛋白36 g/L,血肌酐53.1 μmol/L。超敏C反应蛋白9 mg/L。尿常规:蛋白质(++),镜检红细胞36 cell/μl。尿蛋白肌酐比0.07 mg/μmol Cr。24 h尿蛋白定量419 mg。抗链“O”42.1 IU/ml。类风湿因子251 IU/ml。抗环瓜氨酸肽抗体<7 U/ml。红细胞沉降率25 mm/h。红斑狼疮细胞未查见。补体C3 0.65 g/L,补体C4<0.06 g/L。免疫球蛋白正常。抗核抗体(antinuclear antibodies,ANA)<1∶80,ANA谱阴性。抗中性粒细胞胞浆抗体(antineutrophil cytoplasmic antibodies,ANCA)谱阴性。直接抗人球蛋白实验阴性。甲状腺功能正常。肿瘤标志物未见异常。乙型肝炎、丙型肝炎、艾滋病、梅毒检查阴性。血清蛋白电泳阴性,免疫固定电泳阴性,骨髓穿刺结果未见异常。胸腹部CT未见异常。肾穿刺活检病理(见图2):送检肾穿刺组织常规做苏木精-伊红(hematoxylin eosin,HE)染色、过碘酸希夫反应(periodic acid Schiff reaction,PAS)、六胺银(periodic acid-silver methenamine,PASM)染色、马松三色染色(Masson′s trichrome stain),主要为肾皮质,可见15个肾小球,其中3个肾小球球性硬化。其余肾小球内皮细胞数目增加,毛细血管襻狭窄、闭塞,基底膜增厚,但无明显钉突样结构,系膜区、上皮下、内皮下无明显嗜复红蛋白沉积,壁层上皮细胞无增生,未见新月体形成。肾小管上皮细胞空泡及颗粒变性,少数肾小管管腔扩张,刷毛缘消失,个别肾小管萎缩,肾间质小灶状炎症细胞浸润,小动脉管壁增厚,管腔狭窄。免疫荧光:肾小球15个,IgG(+/-),IgA(阴性),IgM(+),C3(+),C1q(阴性),Fib(阴性),ALB(阴性),kappa(阴性),lambda(阴性),未见确切免疫复合物沉积。电镜:未见肾小球。诊断:肾小球内皮损伤为主,考虑不典型血栓性微血管病肾损伤可能。予以强的松30 mg(1次/d)+缬沙坦80 mg(1次/d)治疗。患者随访2个月仍反复于活动后出现双下肢紫癜,休息后紫癜消退。建议患者行皮肤活检,皮肤病理:右小腿带梭形皮瓣的不整形组织一块,大小为1.3 cm×0.9 cm×0.5 cm,皮肤面积1.3 cm×0.9 cm,皮肤中央见一直径0.7 cm的灰红区,未高出皮表,切面灰白灰褐,实性,质中。病理诊断:皮肤角化,真皮小血管周围中性粒细胞及少量嗜酸性粒细胞、淋巴细胞及浆细胞浸润,局灶间质出血。血清冷球蛋白沉淀阳性。修正诊断为冷球蛋白血症,不全性血栓性微血管病肾损害。予以强的松40 mg,1次/d,联合吗替麦考酚酯0.75 g,2次/d治疗。患者紫癜逐渐消退,目前仍在规律随访中。

图1 患者双下肢照片

ⓐHE染色×100;ⓑPAS染色×400;ⓒMasson染色×400;ⓓPASM染色×400;ⓔIgM荧光(+);ⓕC3荧光(+)图2 肾脏光镜及免疫荧光图

2 讨论

2.1冷球蛋白血症概述 冷球蛋白是一类在4 ℃时凝集形成沉淀、复温至37 ℃时溶解的异常循环免疫球蛋白。当血中含有冷球蛋白时称为冷球蛋白血症[1],可引起皮肤紫癜、肢体发绀、网状青斑、关节肌肉疼痛以及出现内脏器官损害等。1933年在1例多发性骨髓瘤患者中首次报道了这个现象[2]。冷球蛋白血症常继发于感染、自身免疫性疾病和淋巴增殖性疾病等,病因不明的称为原发性冷球蛋白血症。本病临床上相对少见,尤其是关于原发性冷球蛋白血症的研究较少。

2.2冷球蛋白血症的临床特点及分型 冷球蛋白血症在欧洲及北美人群中发病率低于5/10 000,亚洲国家缺乏确切数据[3]。“紫癜、乏力、关节痛”是冷球蛋白血症典型的三联征表现[4],本例患者具有紫癜、关节痛,但乏力不明显,且存在类风湿因子升高,补体降低,尤其是补体C4降低更明显,应考虑冷球蛋白血症的可能。根据循环免疫球蛋白的特点,冷球蛋白血症临床上常分为三种类型:Ⅰ型是一种单克隆抗体,常见于淋巴增生性疾病如华氏巨球蛋白血症、多发性骨髓瘤。Ⅱ型是直接抗多克隆IgG的单克隆免疫球蛋白,而且该单克隆抗体多具有类风湿因子的活性。Ⅲ型是多克隆抗体,大多是多克隆IgG和IgM。冷球蛋白血症可分为原发性与继发性,其中原发性约占20%,继发性约占80%,主要包括肝炎病毒、E病毒感染、自身免疫疾病以及恶性肿瘤等。本例患者筛查感染因素、ANA谱、肿瘤标志物、血清蛋白电泳及免疫固定电泳均无阳性发现,无继发性冷球蛋白血症的依据,考虑为原发性冷球蛋白血症。

2.3冷球蛋白血症合并肾脏损伤的病理特点 肾脏损伤在冷球蛋白血症中很常见,其发生率为20%~50%,且常出现较早[5-6],主要表现为蛋白尿(20%可表现为肾病综合征)和镜下血尿,半数以上患者可有肾功能损伤[7-8]。冷球蛋白血症所致肾脏损害,病理类型多样,最常见的病理类型是膜增生性肾小球肾炎[9],其他病理类型狼疮性肾炎、毛细血管内增生性肾小球肾炎、IgA肾病、膜性肾病、新月体肾炎等,也有报道。电镜下致密沉积物可呈弯曲微管样、纤维样、副晶体样及指纹样等特殊结构[10]。本例患者肾活检病理提示肾小球内皮损伤为主,有不典型血栓性微血管病肾损伤的可能,遗憾的是本例患者送检的电镜标本无肾小球,此种病理类型在冷球蛋白血症中较为少见。Tarantino等[11]认为冷球蛋白血症相关肾损害应当满足以下条件:(1)有血尿、蛋白尿等肾脏损害表现;(2)血清中检测到冷球蛋白;(3)肾活检病理结果符合冷球蛋白血症性肾病的病理特征。血栓性微血管病相关肾损害是否与冷球蛋白血症具有相关性,还有待进一步研究。

2.4冷球蛋白血症的治疗及预后 冷球蛋白血症预后较差,并发症发生率及病死率较高,10年生存率在60%左右[12]。肾脏受累是冷球蛋白血症患者不良预后因素之一,9%~14%最终进展至终末期肾病[13]。冷球蛋白血症的治疗应针对原发疾病、发病机制、病情严重程度制定合理的方案,积极治疗原发病是基础,对于合并严重并发症的患者,选择合适的免疫抑制剂治疗和血浆置换可改善患者的预后。因本例患者未查到继发因素,考虑为原发性冷球蛋白血症,且单用激素治疗效果差,故采用激素联合吗替麦考酚酯治疗,目前治疗效果较好,尚需进一步观察。有研究[14]认为,丹参酮ⅡA可改善肾脏微循环,明显降低患者血浆磷脂酶A2活性及血栓素A2、前列环素,对肾小管上皮细胞具有减轻病变和促进再生的作用,对糖尿病、高血压、心力衰竭等多种原因导致的肾损伤均有保护作用,能否给冷球蛋白血症所致肾损伤带来获益,有待进一步研究。

综上所述,临床上对于反复发作的紫癜、类风湿因子升高,低补体血症,尤其是以C4降低为主的患者应考虑冷球蛋白血症,需行冷球蛋白检测确诊,合并肾损害患者需行肾脏病理检查,治疗上应针对病因进行治疗,对于原发性冷球蛋白血症需使用糖皮质激素和(或)免疫抑制剂治疗,改善患者预后。