试论“互联网+”时代非物质文化遗产的传承与保护

赵晨泉 刘金珠

随着互联网的飞速发展、智能手机功能的不断强大、直播+电商模式的兴起等使得人们的生活变得更加便捷,同时也使人们的生活节奏进入了快捷模式,人们会接触到越来越多的新鲜知识,了解到越来越多新鲜的见闻。在这样信息大爆炸的大环境下,我们的传统文化,因其所具有的独有特质,逐渐遭到了年轻人的“冷落”,了解传统文化的人是少之又少,继承和保护就更成了难题。

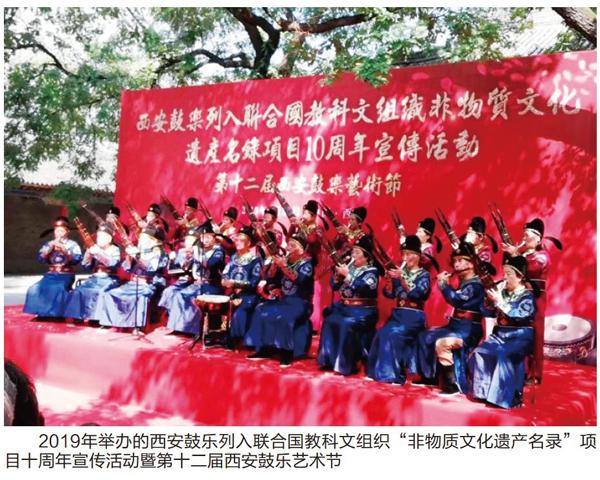

非物质文化遗产——西安鼓乐

西安是一座充满历史韵味的古都,它有着世界遗产层次的地标性建筑;它有着能让人回味的美食代表;它更是藏着许多优秀的文化遗产,让整座城市不仅拥有繁华靓丽的外表,还有钟灵毓秀的内涵。西安鼓乐便是留下的珍宝之一。

西安鼓乐流行于我国古都长安城乡,源于唐代燕乐,之后又融入宫廷音乐,在安史之乱期间,大量宫廷乐师流亡,西安鼓乐也随之流入民间。它历经了宋、元、明、清,直至今天仍保存了一些完整的曲目和曲谱,并且将之学习和演奏。它被誉为“中国古代音乐的活化石”和“中国古代的交响乐”,主要由中国传统的民族乐器演奏,如今已传承46代以上,2009年入选《中国非物质文化遗产代表作名录》,是中国人的赞美诗。

西安鼓乐有僧、道、俗三大流派,每一流派都在西安城区及周边地区有所分布。将僧派继承与保护的是西安东仓鼓乐社,再者就是道派的都城隍庙鼓乐社,而俗派则分布在长安区何家营鼓乐社、周至县南集贤东村、周至县南集贤西村鼓乐社。这些乐社,既有共通相同的地方,也有自家独特的地方,他们都有一个共同的使命,将西安鼓乐更好、更广泛、更有效地保护与继承。

西安鼓乐分为坐乐、行乐两种演奏形式。坐乐是在室内演奏,乐曲篇幅较长,结构严谨,是西安鼓乐演奏的主体;行乐就是边走边演奏的形式,演奏大多以曲调为主,每逢重大节日,他们便会以演奏行乐的方式上山进庙,也会在街道进行演出。西安鼓乐它有着独特的风格特点,既保留着宫廷音乐典雅清幽的色彩,又具有民间音乐质朴浑厚高扬而壮丽的特点。西安鼓乐在学习的过程中要先跟随师傅一起吟唱,称之为韵谱。西安鼓乐的韵谱最有特点的就是它要用陕西的方言来吟唱,唱出来的曲调韵味十足,并且韵谱时会用到“哼哈”的技巧。这种技巧,是在谱字的后面加上一些虚音,带出谱面上没有的装饰音和经过音,虚词有:啊、哈、哎、哼等,这样才能形成完整的曲调来。

何家营鼓乐社

何家营鼓乐社位于长安区神禾二路,其历史可以追溯到唐代。安史之乱期间,何昌期在香积寺一带平叛,之后国家平定,何昌期喜文不喜武,便将流落在民间的宫廷乐师请回去,教他们鼓乐,就从那时起世代相传,鼓乐被传承到了今天,而这份传承的担子如今便落在了何家营鼓乐社的社长何忠信老师的肩上。

何家营鼓乐社在传承中,他们使用“书面传承”和“口头传承”结合的方式。书面传承中使用的是古老的一种乐谱,从形态来看,属于“俗字谱”。它本身无实值、无音高,对文化遗产起到保护伞的作用,防止被别人破解盗取。谱子的写法和读法也有自己所表达的含义,通过艺人的韵曲和演奏,加上谱面上一些特殊的符号标记,才为我们展现出鼓乐的风采。

现任何家营鼓乐社社长何忠信老师,他希望鼓乐能一直留在这片土地上,世世代代相传。他正直、为人谦逊,既有陕西人独有的耿直,又有为人师表的严谨。在他带领下,乐社不仅走出了陕西,还走出了国门。1987年曾进京展演,2005年开始先后走访了约旦、马来西亚、韩国、澳大利亚和荷兰,接待了世界文化论坛大会的80多个国家2000多个代表。

在采风和搜集材料期间,我们两次与何家营鼓乐社进行亲切访谈,访谈中我们了解到鼓乐的曲谱和简谱线谱不同,它无音高无时值,一些特殊的谱面符号也得跟着师傅学习后才能了解,不像简谱在熟知音阶后便能够清晰地唱出谱子,有明显的节奏音符时值标记。鼓乐的曲谱它必须由师傅口传心授地教学韵谱,在演奏之前要求必须背谱,并且将旋律和行腔中的“哼哈”烂熟于心,只有这样才能在演奏中表现出旋律的特性,从而在练习到演出过程中领略西安鼓乐独特的风格特点。现在科技大跨步的发展,对鼓乐的学习也有了一定帮助,大家便可以使用电子产品将曲目记录下来。鼓乐社里的成员均由本村人和本村媳妇参加,无外村人员,在以前的传承中有着传男不传女的习俗,随着经济社会的变化,男女比例的不平衡的问题使得越来越少的本村男性加入鼓乐社团,再加上鼓乐无法支撑起整个家庭的开支,大多数的男性为了养家糊口选择出去打工做生意,乐社的人就越来越少,最困难的时候经过挑选只剩下了何社长一人,为了能继续将鼓乐延续,最后商讨决定招收女成员,鼓乐的传承逐渐恢复了正常的发展。

文化遗产的继承与保护

(一)开展西安鼓乐进校园的活动

2019年11月,何社长亲自带领团队到陕西学前师范学校举办鼓乐进校园专场音乐会,在演出过程中,该校鼓乐小组的同学有幸與鼓乐社的师傅们一起韵唱《园林好》,这是他们首次与鼓乐社的合作。排练中问题重重,主要是对于新接触队员的讲解和教学方面的问题。他们对鼓乐了解甚少,在经过一系列讲解鼓乐的演奏、鼓乐的曲目曲谱后,才能进行曲目的教唱,独特的韵味和腔调起初是不容易领悟的,但在多次的熟悉、多次的重复后逐渐掌握了曲目。在互动提问环节,同学们都积极的上台和鼓乐社的老师们交流学习,对所使用的乐器也逐一地进行认识并且尝试实践。

对学生来讲,通过鼓乐进校园收获了中国传统文化知识,增加了对非遗文化的了解,提高了学生的民族认同感,在学习的过程中有所感悟,从而自身为继承和保护非遗文化做一些力所能及的贡献。

(二)组建师院鼓乐社团以及日常排练

在老师的带领下,陕西学前师范学院组建了鼓乐社团,主要学习乐谱的识谱与韵谱。学校配备相应的乐器和固定的排练教室,由老师与乐社的师傅带领他们共同学习鼓乐。鼓乐的谱子保留了汉字改版以前传统的书写方式,从右上开始竖向书写,再右向左逐列书写,同时演唱时就会从右自上往下演唱。打击乐乐器谱叫“鼓扎子”,以鼓为主,锣、钹、铙、铰配合敲击。

鼓乐小组在学习中首先学习鼓乐谱读法,体会每个音的韵味,再从初级的曲目学习韵谱,先将整首曲子的谱子认下来,再逐句的教唱。韵谱的时候他们也会用鼓和梆子打拍点来辅助韵谱,逐渐地熟悉读音。从对乐谱的陌生到熟识,从韵谱时的磕磕绊绊到自己识谱演唱,最终以演出的形式向大家展示学习时段的成果。在平时的排练中,老师耐心讲解关于鼓乐的知识,一遍遍带领学生韵谱,让学生在了解鼓乐文化的同时、在实践的同时去领悟鼓乐的韵味。他们先后完成了《园林好》《靛花开》《喜秋天》《江南春》《太平令》和《大红锦袍》这六首曲目的韵谱,何忠信社长叮嘱:在韵谱的时候不能用简谱来学习,传统技艺的继承讲究原汁原味,要在尊重本身的同时去继承和保护它。

(三)融入科技的手段

在新的科技手段出现之前,西安鼓乐都是手抄记录、口头传授,这种传统的方法虽然为我们留下了许多珍贵的遗产,但也存在一些弊端,如一旦纸质谱在传承中丢失,之前的一切都会前功尽弃。科技的出现让更多的资料得以完整的保存。

1、先进的VR技术

先进的VR技术已慢慢地用于教学、娱乐、军事航天、医学、艺术等领域,也可以在非物质文化遗产的保存过程中使用。对于鼓乐的传播来说,鼓乐的历史,鼓乐知识,乐器乐谱乐社环境等,通过影像建模,更生动、全面地展示鼓乐的文物,让体验者不受到地域场所的限制,更加直观地体验鼓乐的文化和活动。这样做对鼓乐的文物既起到了传播共享的作用,也起到了文物保护的作用。

在鼓乐的教学中,这是一次大胆的尝试,通过建设虚拟的学习环境,让传承者深入鼓乐的排练学习中。例如已经有了鼓乐社环境的建模,如果里面包含着鼓乐社排练厅的建模,这将是一个现成的学习环境,不论学习者身处何地,都可以进行正常的学习,可以促使对鼓乐感兴趣的人,不再停留在知识的表面,他们也能身临其境,VR技术将为大家提供更好的学习机会。

2、传统的传播方式

对于普通人来说,在现实生活中使用手机、电脑网络是目前便捷的途径。在传承的过程中,可以不再使用手写的方式进行传播,可利用配置较高的手机的录音、摄像拍摄功能,来完成基础的记录。这样可以避免鼓乐的乐谱失传,以及乐曲韵味的失传或韵曲在传承中的不规范。而每一个学习者也可以反复参考学习,方便课后的练习。

可以制作视频资料,放在大众关注的网站上(例如:抖音、小红书、优酷腾讯、百度等),这样既可以加大宣传,也能方便大家了解更多鼓乐历史由来、鼓乐的发展、鼓乐的基础知识、鼓乐演出,还有对鼓乐传承人的介绍和采访等等;形式也可以多样,如:技术剪辑视频、图片、音响、收音机电台等形式,来丰富人们的认知和生活,提升民族自豪感和认同感。

(四)将西安鼓乐引入到音乐校本课程中

将西安鼓乐引入到音乐校本课程中,因为传统音乐文化需要加入更多新鲜的血液。我们计划运用口传心授与中西教学法结合的方式,将西安鼓乐带入中小学音乐第二课堂。在西安长安二中,何社长第一次将鼓乐引入到中学的音乐课堂教学,举办专题讲座,开设鼓乐课堂,培养了112名传承人。通过调研,我们发现何家营小学是一个发展鼓乐和寻找传承人最适合的地方,在校生大部分都是何家营以及周边村民的子女,有些孩子从小就能接触到鼓乐,耳濡目染,扎根于何家营鼓乐的土地上,语言不受限制。他们不仅要学习看外面的世界,更要将自己祖祖辈辈流传下来的优秀传统文化继承发扬。

我们将何家营鼓乐社的传统文化带入他们的第二课堂,设立学校的鼓乐排练社团,添置好相应的基础设施。教学上,我们用中西结合的方法,使用五线谱和简谱音高的学习方法,来辅助他们学习鼓乐的韵谱。中国传统音乐以单声部的旋律为主,因此我们就可以带领学生先以齐奏演奏,作为最开始的练习和展现方式,逐渐熟练以后,再尝试使用乐社的乐器配置排练演奏。学生在教学中实践;录入小视频软件,让全国或者全世界的人都能看见我们中国文化的博大精深;设置在线课堂教学欣赏,让大家能足不出户,在工作繁忙之余了解一项属于自己国家的悠久文化;先进的科技产品技术VR,让人们能身临其境地走入各个文化街道,参与各个文化活动,在国内发展也要走出国门,面向世界。这些看似只是继承,其实在另一方面已经做到了让大家树立保护非遗文化的意识。

继承中保护,保护中发展,这便是非遗文化遗产的继承与保护。当代大学生,首先要丰满自己知识的羽翼,树立正确的品行和三观,积极投身到文化遗产的研究探寻中去,在何家营鼓乐社西安鼓乐的传播中,有一些有能力的人将传统鼓乐用来演奏现在的古风乐曲,用精心的妆容服饰和视频剪辑为人们提供了观赏性更强的画面,还有将鼓乐的乐器和中国其他古乐器结合,多样的演奏,内容上的丰富,也将使更多的人接受鼓乐。通过这个项目的调研,我们从组建社团到平时固定的排练,到最后的舞台成果展示,大家都付出了努力,体现了团队的力量。我们呼吁身边人,希望齐心协力共同继承与保护我们优秀的文化瑰宝,这也是作为中华儿女不容推脱的责任。

参考文献

[1]王晓平,赵晨泉.传统香火在民间延续——西安鼓乐民间艺人田孝梨访谈录[J].交响(西安音乐學院学报),2014(3).

[2]赵晨泉.西安周至南集贤鼓乐的现状以及传承[J].陕西教育学院学报,2012(4).

[3]程天建.歌章与念词——西安鼓乐社与铜器社中的歌唱体材形势分析[J].交响(西安音乐学院学报),2014(4).

[4]孙茂利.音乐本题中心特征一致性的背后意义[D].中国艺术研究院硕士学位论文,2013.

[5]李石根.西安鼓乐全书[M].文化艺术出版社,2009.

[6]邓萌.西安鼓乐优秀论文集[M].陕西旅游出版社,2007年12月.

[7]冯亚兰.长安古乐的宫调与音阶[M].陕西旅游出版社,2007年12月.

[8]冯亚兰.关于准确、合理、科学地记译西安鼓乐俗字谱的意见[D].南京艺术学院学报(音乐与表演版),2012(3).

[9]褚历.西安鼓乐中坐乐全套的曲式结构[J].中央音乐学院学报,2005(3).

作者简介

赵晨泉 陕西学前师范学院讲师,学前艺术教研室主任

刘金珠 陕西学前师范学院17级音乐学本科班学生