数学核心素养指导下的初中数学建模教学的尝试和研究

杨帆 徐盛瑛

摘 要:在实际教学中,建模教学是数学核心素养指导下初中数学教学的重要组成部分,是数学联系实践生活、数学联系其他学科的重要纽带。本文从数学建模教学的背景、现状、具体的课例实践三个方面对初中数学建模教学的尝试和研究进行阐述,并提出了自己的看法和将来的研究方向。

关键词:核心素养 数学建模

自“数学学科核心素养”被专家提出以来,关于其核心素养基于数学知识技能,又高于具体的数学知识技能的说法已经被广大师生认可,因而如何让其在初中数学教学得到施行的研究和探索已经迫在眉睫。

而“数学建模”一直以来被认为是数学能力体现的核心内容,是数学学习和数学应用的“灵魂”。如何开展数学建模教学,如何在课程设计中体现建模教学的意义,如何提高学生建模意识和能力,也正成为为一线教师和理论研究者关注的要点之一。

一、研究的实际背景:

1.课堂教学的需求:

案例1:只会“背公式”的“优等生”

小Y在小学里一直被认为是最优秀的孩子,从小参加各种校外竞赛,多次获奖,数学成绩更是“永远的第一名”,但是进入到初中以来,成绩不太理想,屡屡被认为“速度慢,理解能力偏弱”。多次与其交流后,小Y流着泪哭诉:“可不可以让老师多给我几套题?我回去肯定会用功背出来的,一看到题就能把答案默出来的。绝对不会再错了……”

在小Y的心中,学习数学就是“背公式”“默答案”,而事实上,我们有的老师也确实在进行这样的“课堂教学”。尤其是数学应用题,不断强化这个是“效率问题”、这是“饮马问题”、这是“相遇问题”,并认为这样把数学应用性问题分好“模型”,就是“建模教学”了,而老师只要让学生背出这些“模型的公式”,就完成了培养学生的“建模能力”。

这样的教学显然不能满足社会、学校、家长和学生对数学教学的要求,如何让孩子们掌握解决实际问题的能力,是我们必须面对的问题。

2.终生学习的需求:

案例2:数学与买菜

小B是个聪明的孩子,家里刚农改居,家里的学习条件也比较好,却不愿意学习数学,并且不止一次在公开场合和数学老师叫板“出了这个校门初中数学有什么用?买菜还用的到函数?”

有小B想法的人不只一个,甚至个别老师自己也有着“数学无用论”的思想。数学有没有用?数学有什么用?数学能解决什么问题?在当今大数据、终生学习的背景下,如何让数学学习变得有用?数学建模必定是一个重要的方向和手段。

二、相关概念及数学教学中运用的理论依据

数学学科核心素养:新的课程标准中,给出了数学学科核心素养的六个主要方面,即数学抽象、逻辑推理、数学建模、直观想象、数学运算、数据分析。数学核心素养可以理解为学生学习数学应达成的有特定意义的综合性能力,核心素养并不是指具体的知识与技能,也不是一般意义上的数学能力,它反映数学本质与数学思想,是在数学学习过程中形成的,具有综合性、整体性和持久性。数学核心素养与数学课程的目标和内容直接相关,对于理解数学学科本质,设计数学教学,以及展开数学评价等有着重要的意义和价值。

数学建模:数学建模是对现实问题进行数学抽象、用数学语言表达、用数学知识与方法构建模型解决问题的过程。主要包括:在实际情境中从数学的视角发现问题、提出问题、分析问题、构建模型、求解结论,验证结果并改建模型,最终解决实际问題。

三、研究的实践操作

1.教学的现状

在研究的初始,我们对在校部分师生进行了网络无记名问卷调查,就大家对数学建模的认识进行了解。情况如表1:

在调查中,我们发现:大多数学生和相当一部分的非专业老师不知道数学建模,大多数人包括很大一部分数学教师都没有真的接触、了解过“什么是建模”,只有不到10%的初中数学教师表示在大学期间接触过数学建模,其中大多数对数学建模的认识停留在“听说过”的程度。而在听说过建模的师生中,大约有65%的人认为:数学建模就是做应用题;约有25%的人认为数学建模就是编程,只有很少一部分人认为:建模是“用数学的方式决策问题”。对于不了解的东西我们可能会觉得离我们很远,还很有可能也会把这种认识传递给学生,对建模教学的开展十分不利。

同时,我们还发现:对与初中生而言,即使是很大一部分的顶尖的学生,在开始进入初中阶段学习后,才逐步脱离纯数字的约束,进而掌握代数式、方程、一般几何图形等数学基本知识,而函数的理解、算法的掌握,都是比较初浅的。

针对以上情况,我们认为:初中数学建模的教学,应该更多的关注在师生建模意识的培养上。

2.研究的思路

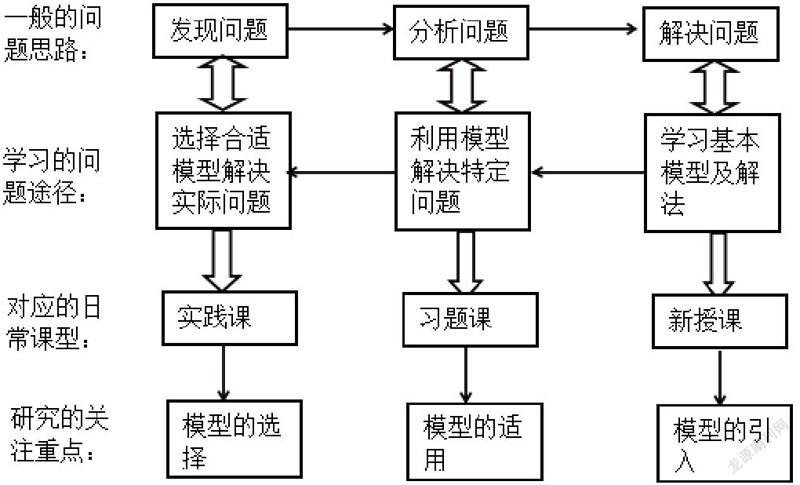

本次研究的思路框架如下:

3.课例的具体研究

(1)新授课的研究:

在新授课中,我们主要关注模型的引入,主要经历两个阶段:

其中,模型的准备主要是指:把具体的生活情景、问题,抽象成数学问题。如:代数式的学习、平面直角坐标系的建立、基础几何图形的发现、统计数据的理解等等。

案例3学习平面直角坐标系

问题:要开家长会了,小明要把自己的座位告诉妈妈,并简单的记在小纸条上,提醒妈妈不要忘记。小明应该怎么做呢?

生a:小明先要告诉妈妈自己在第几排的第几个座位。

师:那么小明告诉妈妈自己坐在第3排第5个位子,这样吗?

生b:还要告诉妈妈从哪边开始数的,从门口开始数第三排第五个位子。

师:那么小明会在小纸条上写“从门口数,第三排第五个位子”这样吗?

生c:不用的。只要写个3,5就可以了,和妈妈说一声从门口开始数,从前向后数就好了。

师:c说得很有建设性,我们只要约定好计数的方式,就能用一对有序的数对来对应平面上的一个位置了。我们也可以你还有这样的例子吗?

从上述案例中,我们从生活情景出发,把具体的生活情景抽象成数学问题。把生活问题变成数学问题,正是数学建模的第一步。

而对于基本模型学习,在初中阶段我们主要是指方程、函数、不等式、基本统计模型。在具体的课例研究中,我们关注到,对于不同的教材,同一个模型也会从不同的角度出发,来研究这个模型。现在我们以一次函数为例:

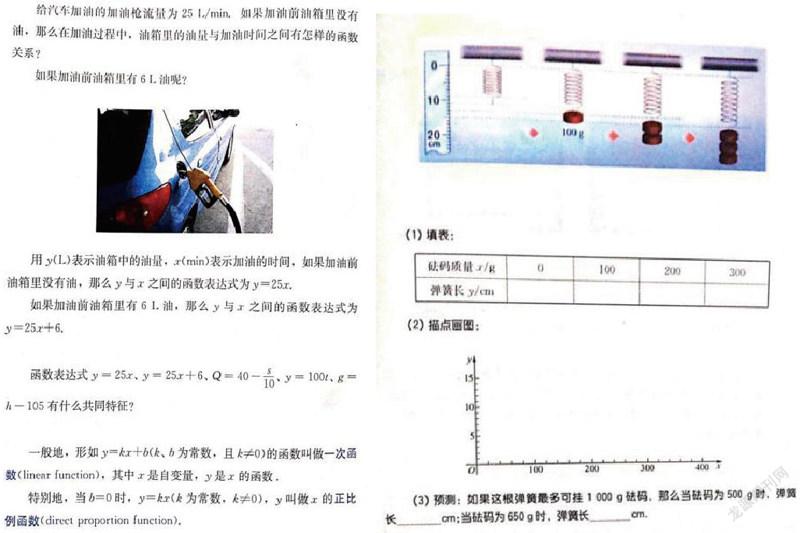

① 一次函数(浙教版)

在浙教版中一次函数在概念给出前,先让学生从简单实际问题中寻找变量之间的数量关系,用解析法、列表法、图像法分别表示同一数量关系,让学生形成函数概念;让后通过归纳:“一般地,函数y=kx+b(k、b都是常数,且k≠0),叫做一次函数。”

在此过程中,学生主要从量的关系上理解一次函数。经历了“抽象——表达——转化”的过程,对特定函数——一次函数的学习是从一般到特殊的演绎过程,从多种同类型关系——一次函数是从特殊到一般的归纳过程。

② 一次函数(苏教版)

在苏教版中,一样是先学习函数的感念,不同的是,在学习一次函数前,重新给出了实例,再从特殊的例子,重新推广到一次函数的关系,强调数学模型——一次函数对生活中实例的表达作用。

值得关注的是,在苏教版本章节的章前语中,出现了一个弹簧测重实验的例子,这个实验中,学生会经历“数据收集——数据处理——关系猜测——指导结果——验证关系”,这个过程和我们数学建模的过程非常相似。这样的教学设计对学生数学建模意思的形成是一定帮助的。

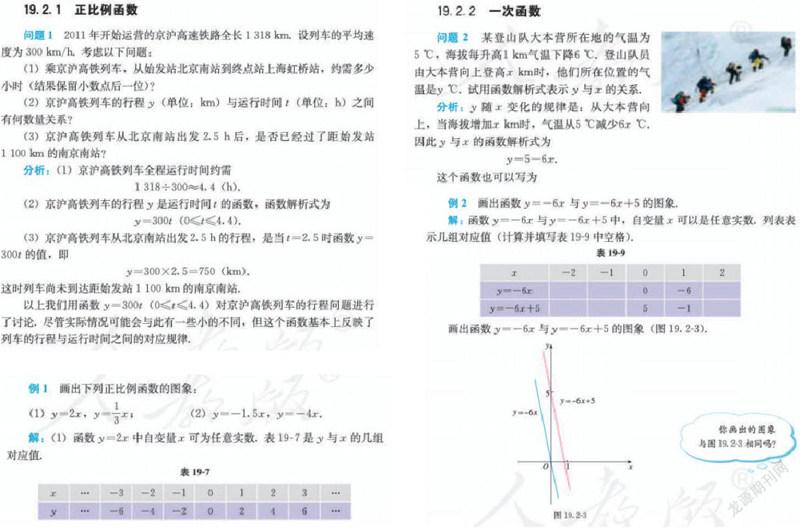

③ 一次函数(人教版)

与前面两个版本不同,人教版先让大家学习了一次函数的特例——正比例函数,走过“具体实例——函数关系——图像产生——性质发现”的路径。接下来一次函数,同样的路再走一次。可以预见在学习其他函数的过程我们也可以走同样的路。

这样的教学设计,对于学生掌握一般的探索函数性质的步骤方法很有指导作用。但同时,也更关注学生的模仿能力,存在忽略掉学生开放式思考问题的可能性。如果不考虑创新性和反套路的“破匠式”要求,这是一种非常有效的学习手段和途径。

我们发现,不是说哪一种版本的教学设计一定优于其他,我们在实际教学中,应该注意到模型学习和模式解题的动态平衡,达到教学的效果。

4.习题课的研究:

案例4一道练习题的分析

这是九年级综合训练中的一道题:

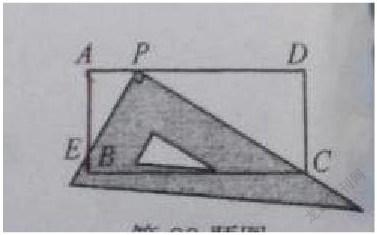

如图,在矩形ABCD中,AB=2,AD=5.一把三角尺的直角顶点P在线段AD上滑动(点P与A,D不重合),一直角边始终经过点C,另一直角边与射线AB交于E。当E在线段AB上时,求PD的取值范围。

在这道题的讲解中,学生可以发现:随着E点在AB上的运动,引起了PD的长度变化,一个量变化引起另一个量的变化,这是典型的函数特征。那么我们就可以把这个这个几何长度问题转换成由函数值域求自变量取值范围的问题:

在上述问题中,我们经历了“几何问题——>函数问题——>方程问题——>不等式问题——>几何问题”多种数学基本模型之间的切换,这些数学问题的转换都是基于问题解决的目的和基本模型的熟练掌握。这些训练和准备都为之后模型意识的形成做好了准备。

5.实践课的研究:

学生是否已经开始真正用建模的思想方法来解决问题,是一个漫长的过程。不但需要我们的耐心等待,还需要我们的时刻关注和发现。

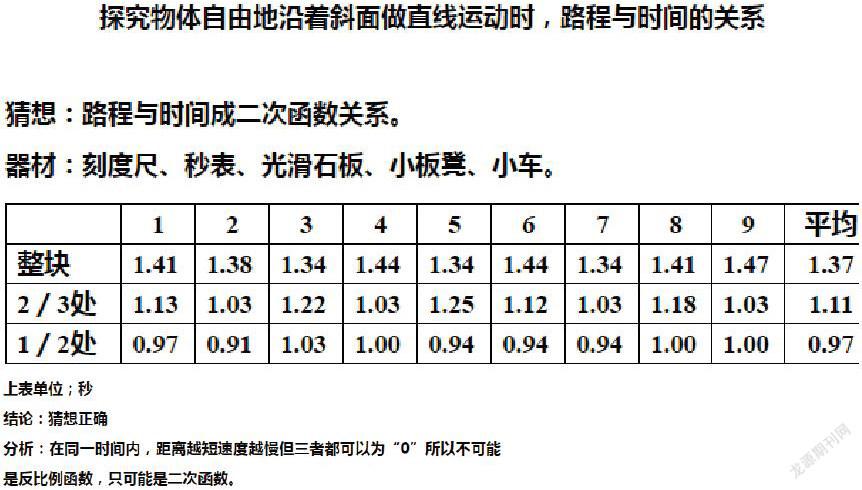

案例5探究物体自由地沿着斜面做直线运动时,路程与时间的关系

此题原为浙教版数学九年级上册二次函数部分的一道设计题。许多教师不太重视课本中出现的设计题,认为没有必要做,考试也不会考。其实这道设计题在学生对二次函数这种函数关系与反比例函数、一次函数的比较,对函数的理解都有着不可取代的作用。同时对于培养今后可能进行的数学研究中,应持有的正确科学的方法、态度,也起着重要的作用。

虽然在学生的实验报告中,我们有可能看到的是“不理想”的结果,但其中蕴藏的巨大财富是解几道“设计过”的函数应用题无法比拟的。同时也让学生更深刻感受到:在建模中,模型的检验也是必不可少的。

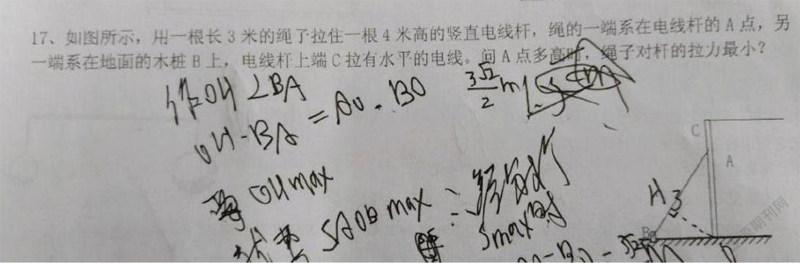

案例6:小江的物理问题的解决。

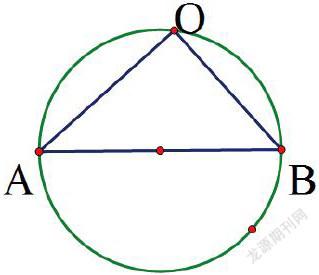

这是九年级小江同学遇到的一道物理杠杆问题:一根长3米的绳子拉住一根4米高的竖直电线杆的A点,另一端系在地面的木桩B上,电线杆上端C拉有水平的电线。问A点多高是,绳子对杆的拉力最小?

在物理老师讲解题目后,大多数同学把答案记录下来,当OA=OB时,拉力最小,因为这个时候,O到AB的距离(力矩)最大。只有小江同学还是苦思冥想,为什么这个时候力矩最大呢?直到这天中午,他拉着另一个同学到数学这里求证他的思考是否正确。

在这里,AB是确定的长(3米),∠AOB是确定的角(直角),也就是一个“定弦定角”的圆上动点问题。如右图,当O点运动到弧AB的中点时,O到AB的距离最大。如果下次∠AOB不是直角,只要是一个固定角,都能有这个模型解决问题。

在刚才的案例里,并没有人要小江同学来解决这个关于圆的数学问题,是他自发的,用数学的思想、数学的模型来解释和解决其他问题。

四、研究的成效和反思

1.实践效果

(1)教学理解能力的提升

① 三种课型的相互联系:

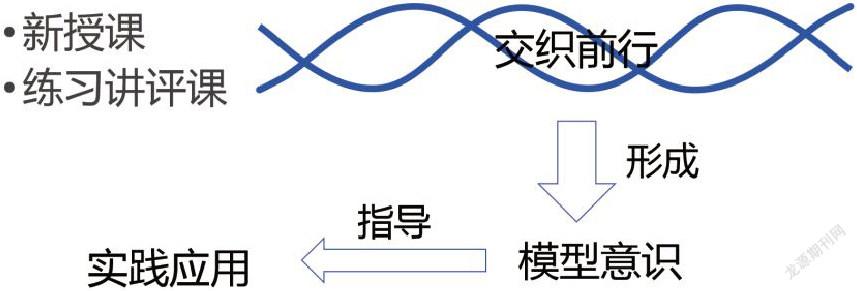

对于新授课、练习讲评课、实践应用三种课型关注点虽然不同,但也不应该是孤立分开的,而是交织在一起,共同作用的。

通過新授课和练习讲评课的设计教学让学生形成模型意识,从而指导实践的应用。

② 教学设计的一般模式:

在教学设计中,应该关注学生一般认识逻辑,可以采用“直观——抽象——转化”的模式。先给学生以直观的模型认识;让其在实际问题中学会抽象出数学问题;把数学问题转化成模型问题。

③ 评价方式的客观表述:

如何评级一个学生的建模水平,是建模教学中应当关注的问题。针对这个问题,笔者认为可以从“是否能发现模型——是否能建立模型——是否解决了问题”三个层次对学生的建模水平做出评价。对于初级层次的同学来说,能发现问题中的模型就可以了;但到了高级层次,还是要关注其最后是否能用这些数学模型知识来解决问题。

(2)学生学习能力的提升

数学建模教学在数学课堂教学中的融入,使师生更加关注实际问题的数学性,如存在性、单调性等,对于学生的读题能力、解题能力的提升十分显著。

对数学建模教学的关注,会让教师更多关注“引例”的作业,对多种同类型生活实例进行优选,学生的参与感、投入感更强,觉得“学数学是有用的”,对学习数学的热情也有显著的提高。尤其是实践课,让学生更喜欢数学课了。

(3)其他学科的融合发展

数学建模教学不但发展了师生的数学能力,还造福了其他学科。以科学为例,参与建模教学关注的班级中,科学(特别是物理部分)的平均成绩得分率总体比同类型其他班级高了3个百分点。得到了其他老师的支持和好评。

2.反思和新的研究方向

在本次实践研究中,我们发现在实际教学中,有的学生已经开始有了模型意识,尝试用数学方法来解决问题,但最后没有解决问题,严重打击了继续学习的信心,其主要表现在:

(1)会建不会解

(2)解得不聪明

(3)实践机会少

究其原因,大多数学生出现的无法解出其自己提出的问题,是因为解的方法不够好,给自己增加很很多困难,有的学生到后来自己放弃了自己初建的模型。同时,没有很多的实践机会,丧失了继续训练提升的机会。

针对我们这次研究中出现的问题,我们发现,光有模型的意识还是不够的,还需要能“动手”的能力。针对“会见不会解”“解得不聪明”等问题,怎么“算”出模型的结果,即基于高阶思维的运算能力的提升应该是我们接下来要研究的方向。

而針对实践机会少的问题,我们正在考虑和其他学科(如物理)进行夸学科的联合研究,共同提升师生水平。

本次研究已经接近尾声。但是教学研究没有终点,我们会一直在路上。

参考文献

[1]张金良.名师面对面之数学核心素养谈.浙江教育出版社,2018.11

[2]何善亮.有效教学的整体建构.高等教育出版社,2008.6.

[3]董永键.深挖课本深入探究深度理解,中学教研,2019(11):21-24.

(余杭区杭州二中树兰实验学校)