1959-2019年竞技武术套路比赛服装变迁研究

杨若冰

云南师范大学体育学院,云南 昆明 650503

悠久的历史形成强大的文化底蕴,在社会发展过程中也会出现各式各样的文化载体来继承与发扬传统文化。[1]其中,服装作为人类进入文明时代的一个重要标志,更是人类生活必需品,是一个国家与民族文化内涵的重要表征。在多元化发展的今天,服装也成为了体现中国传统文化的重要载体,给人们增加了从不同角度去了解中国传统文化的机会。[2]而武术服装继承了传统服饰文化的特点,设计了符合自身项目特点的当代服饰,对武术文化的传播起着不可替代的作用。武术运动不仅渗透着健康、养生理念,还对提高中国文化在国际社会的影响力起着非常关键的作用。随着社会发展,武术运动项目也随之变化来适应社会的发展,武术服装也是如此,尤其是在竞技武术套路中武术服装是一个非常重要的组成因子,能够体现武术套路运动员水平,也能在继承武术文化的同时,满足现在人们的精神文化需求。

竞技武术随着经济、文化的全球化,武术套路比赛也成为中国武术运动员展现自己技术与文化底蕴的最好平台。那么,武术服装作为中国武术套路最具有明显的特质,不同场合的不同比赛都有不同规格武术服装,这样就让人觉得中国武术较为杂乱无章,武术人尽管对武术套路服装有过很多的讨论,但是并没有得到实质性的解决。而目前对于武术套路服装的研究有:武术服装文化内涵的研究;武术服装构成因素的研究;武术服装发展现状与对策的研究三个维度。对于一个阶段性竞技武术套路服装的变迁研究较为缺乏,这就会给竞技武术未来发展重造成很大影响。

1 研究对象与研究方法

1.1 研究对象

本研究以竞技武术比赛服装的变迁为研究对象。

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料法

对文献进行整理、归纳、总结,为本研究提供了理论基础,至此文章主要从武术套路发展态势、比赛对武术服装的要求以及变迁过程进行详细分析,具有一定实践与理论意义。

1.2.2 逻辑分析法

针对于竞技武术套路服装的变迁问题,对现有的资料进行对比阐释,并结合自我的经历,以及对武术服装这种文化符号的理解,最后进行综合、逻辑分析,寻求中国传统文化的深层底蕴。

1.2.3 历史分析法

历史分析法也称之为历史的纵向研究法,本研究是对1959-2019年以来竞技武术套路服装的变迁进行研究的,历经近60多年,对每个年代进行分析具有很强的延续性、突破性,所以该方法较重要。

2 研究结果与分析

2.1 1959-2019年竞技武术套路发展态势分析

制度背景下,社会一切发展都会因此而变化,计划经济到市场经济的变化对产业链有所改变,文化、教育制度的不断变迁对国民素质、传统文化的继承是一种责任与完善。中国武术作为民族体育文化的之一,也因社会性质的转变、人们思想观念的转变和人们精神文化需求而得到了很大的推定作用。如在1952年毛泽东同志就对于国民体质问题制定了“发展体育运动,增强人民体育”的十二字方针,这就对中国体育事业发的发展做出了深刻的阐释、明确了未来体育运动的目的。同理,中国武术作为中华民族智慧结晶,一直以来更是作为“中国化体育精神”展现在人们面前,届时也受到国家政府的高度认可与重要,为此在50年代初就成立武术科作为主管中国武术运动的政府部门。

随着国际体育赛事的国际化,给予中国体育契机,中国武术在新中国成立之初尚未来得及制定规则,武术只是一个表演项目,难以满足国际化的发展。在1953年154名武术运动员在全国民族体育表演与竞赛大会上亮相,给武术运动提供了机会,1956年成为正式竞技项目、1957年被定为体育项目、到1959年正式出版了武术规则》,这就预示中国武术已成为“体育化”。[3]在很大程度上助推了竞技武术的形成,受到“文化大革命”的影响,到了70年代初国家才举办了第一届武术比赛,随之市场经济的充斥下90年代初竞技武术得到发展,另外在明星效应的推动下,中国武术发展的向竞技体育“高、难、美、新”的方向发展,更使竞技武术标准化、规划化,虽说2008年中国武术申奥失败,但也中国武术强大的文化属性、竞技属性、艺术属性,为此使中国武术文化、中国传统文化在全球化背景下中华民族得到了高度认同,对实施全民健身和实现健康中国的做出了很大贡献。

中国武术“竞技化”特征的突出,不单是中国武术技艺的改观,更使中国审美观念得到了得到突破,特别是竞技武术套路服装表现得尤为明显,在继承中国服装文化的背景下,体现了竞技武术“体文化”,也对中国武术的神秘感进一步解释,在这个新时代,中国武术更是得到适应与创新,促使传统文化的良好传承与发展。

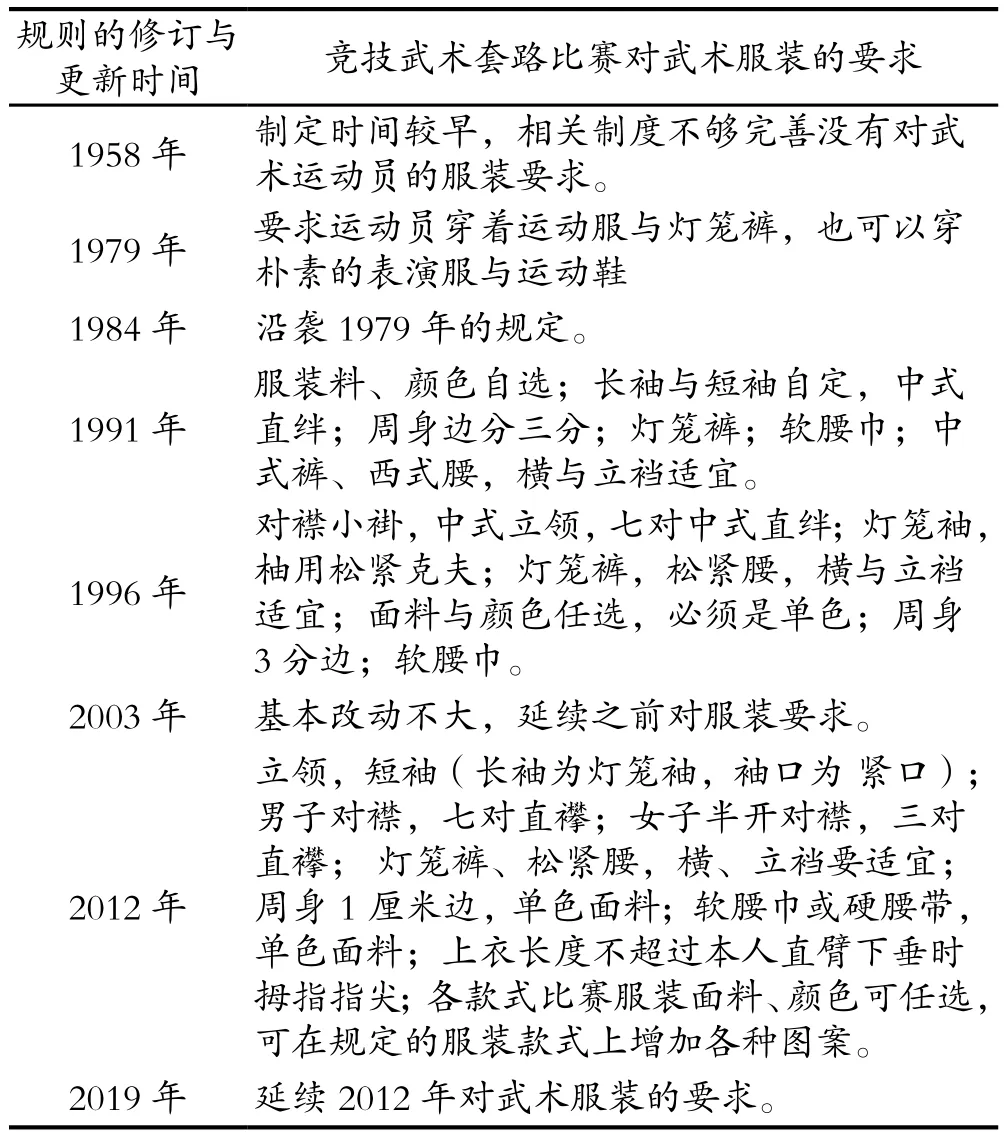

2.2 1959-2019年竞技武术套路比赛规则对服装的要求情况

武术套路服装被视为运动服系列,具有很强的个性与风格,是中国民族文化符号,竞技体育的充斥,武术套路服装的变迁不仅仅是武术比赛规则的需要,也是中国武术艺术性的转变,更是继承传统文化的需要。

其一,竞技武术比赛规则的要求。竞技武术表演或者比赛都是以人形体为主要展示形式的竞技体育项目,为此,会对运动员的服装有精确规定,在明确比赛规范化的同时,也会使武术向标准化转变,即在比赛当中为了防止出现各种千奇百怪的服装,促使中国武术形成满足现代精神文化需要的“艺术产品”。另外在加上竞技武术编排者的思想、音乐以及运动员的造型等方面,比赛规则都有很高的要求。竞技武术为了迎合社会发展需要都会对武术套路服装进行明确规定,也作为运动员最后得分的系列,主要目的就是为了保证竞技体育的公平性,这是对每名运动员或者每名传统文化的继承者负责。观赏者在观看竞技武术比赛时,在欣赏运动员技术精湛外,就是对运动员服装的悦目,这就塑造了中国武术完全具有竞技体育的竞技性、观赏性、公平性特征与具有现代艺术性、传统文化性的“盛宴”。相反,如果竞技武术只有欣赏没有悦目的情况,一方面武术比赛出现混乱外,另一方面就会给观赏者造成视觉上的疲劳,也会对竞技武术的持续性带来一定的影响。

表1 1959-2018年竞技武术套路比赛规则对服装的要求情况

其二,竞技武术项目的艺术性。竞技体育追求技术的“高、难、美、新”,竞技武术也是如此,更是要体现武术运动员身、心协调一致用与内涵美的项目。众所周知,中国武术套路是由拳术与器械组成的,竞技武术比赛中运动员为了完美与拳、器械结合,服装则是更能衬托出中国武术带来的独特艺术,运动员结合自己练习项目对服装色彩、布料的选择更能直接体现武术服装文化的高度美感;运动员也会根据传统文化思想将衣服上增加部分图案,例如:龙图案、黑色渐变的颜色等,都有不同的寓意凸显武术文化性与艺术性。

其三,凸显竞技武术运动员个性。竞技武术套路比赛中,项目种类繁多,每一个武术派别甚至说每一个套路都有不同的风格特点,所以比赛中会出现多种多样的服装;在选项目序列就是为了凸显运动独特技术创编能力,也是对运动员对服装的选择、色彩的搭配能力的考验。这些不仅仅是反映运动员的主体对竞技武术价值取向,更是反映了作为东方优秀传统文化的传承人,在练习过程中人的运动美、服饰美的高度统一。[4]

其四,继承与发扬传统文化的需要。竞技武术套路服装文化的形成是介于武术与服装交叉性的文化,不但承载的中国传统文化,更是载附民族的自豪与自尊。中国武术蕴含着技术文化、制度文化、物质文化等具有较高文化群的载体,武术服装文化更是承载了传统文化特征,在比赛中运动员与拳、器械、服装融合一体,体现“天人合一”的思想,非常注重深层次的文化展示。

2.3 1959-2019年竞技武术套路比赛服装的变迁分析

2.3.1 60年代竞技武术套路服装的改革

60年代,中国武术一直处于探索、完善的阶段,在此期间,武术学者、专家对武术历史与承载器皿都进行深度的挖掘与整理,并得到国家与社会各界人士的支持与帮助。武术比赛规则的出台,逐渐规范化的武术运动,国内外武术表演与比赛逐年增多,使武术各个项目得到了快速发展。随即出现了武术相关产业的发展势头,竞技武术套路服装也受到了武术项目的影响,厂家根据武术规则的要求,试图从多元素融合的方式进行设计服装,包括面料的选择、图案的设计等方面都进行了不断尝试来适应中国武术运动的发展。而这个阶段对竞技武术还没形成关于武术服装要求,故此相对随意与“开放”。

2.3.2 70年代竞技武术套路服装的变化

进入20世纪70年代,社会发展各行各业发展逐渐起色,中国武术发展也得到了很大改观,服装也相比60年代有很所超前,比如在颜色方面有少量颜色变成多个颜色,面料方面质量逐渐转好,使比赛在增加许多一样文化气息,在此年代前期得到了创新与改革。中国武术因受到国内外许多的人喜欢,同时国家领导注重中国传统文化载体的继承与发扬,武术发展再次被“唤醒”,譬如武术文化的发掘,举行各种形式的比赛(观摩交流与武术表演比赛等)以及建议国家武术研究院等,都促使了后期武术快速发展奠定了基础,也使武术服装得到了发展,这也是国家纺织业余工业进入较高水平的情况下得到提升,另外武术专家们为了促进武术发展的规范性,在比赛规则也对其进行了规定,进而将武术服装的式样、颜色以及个性都有了改革与创新。由于受到文革影响,70年代中后期,淡化技击和攻防含义的同时,促使了中国武术个人表演套路呈现在比赛当中,而且因人们审美观念与保守思想的影响,武术服装在场上都是大众性、杂乱性,短时间内也没有将武术服装进行统一规划与发展。

2.3.3 80年代竞技武术套路服装的更新

进入80年代,中国进入改革开放初期,经济、文化、教育得到了快速发展,中国武术也因西方文化的冲击备受关注,在此期间多场武术比赛开赛,国家大力推动其发展的同时。纺织业、工业促进武术服装多样化的产生,届时也是中国武术服装的也得到了很大变革,为此武术项目以崭新的形象出现到了比赛赛场上。相继更多的民间传统武术也经过不断挖掘与整理,尤其在武术服装的款式的设计逐渐与民族特色紧密相连,在得到了全面创新的同时,中国武术发展呈现出了“百家争鸣”的现象,武术服装也由此十多种的样式、颜色。再者,在1986年竞技武术规则的出台,更加明确了武术服装的要求,但没有刻意规范服装的款式、颜色,丰富了武术服装,譬如传统武术表演的上衣对襟马褂服装、动物皮裙和以及图案都出现在了武术比赛当中。

2.3.4 90年代竞技武术套路服装的统一

90年代武术服装的变迁可以说是依据规则而改变的,因为是继50年代到80年代之后进行规范与调整。譬如1990年中国武术规则因亚运会的开幕进行变革,对武术竞赛中规定套路进行了明确规定,1991年、1996年规则中都对一些自选项目的进行服装进行规定,其他项目还是以独特、创新的方式进行比赛。这样的规则的出台,不但规范了国内武术赛事的服装,而且使用整个亚洲武术比赛运动员服装都得到了统一。到了90年代后期,因武术服装接触地面等问题引起争议,再次做出了很大的尝试、改革,最终武术服装不管是服款式、颜色图案越来越重视传统文化,即仿古设计,这也是推动中国武术发展的初衷,使中国传统文化能够得到更好的传承与发扬。

2.3.5 21世纪竞技武术套路服装的创新

21世纪初期,由于受到西方文化强大冲击,中国软实力发展出现不足,自此国家层面开始“居安思危”,加强整理中国传统文化特色的载体,包括服装文化、传统体育文化、中医文化等,一直到2010年之后,国家开始不断出台相关政策大力推动传统文化发展。而武术服装文化更是作为传播与继承的焦点,而后为了将传统文化、武术表演完全融合,设计者又增加刺绣、贴图等元素,大力丰富了武术文化传播本质,也是如太极拳服装,轻纱外披更显得表演者的特性,且加上刺绣与图案更显得大方和神秘感。到2005年国家申奥,对运动员服装、鞋子规定更加明确,但前提条件是不能失去传统文化的本真,现代大部分武术服装继承唐朝唐装的款式,并结合武术拳种的不同进行了改造与创新。到了2012年之后,武术服装更加规范化、颜色、刺绣、图案更加符合传统文化气息,与现代文化多样性相融合,武术表演与比赛更具有艺术性、时尚化、文化性等精神文化特征。

2.4 1959-2019年竞技武术套路比赛服装变迁影响因素

2.4.1 项目自身发展需要

从运动训练理论来说属于表现难美类项目,竞技武术在比赛中属于评分类项目,即在比赛中按照一定的规则进行直观性的打分,包括运动员的演练水平、动作质量、难度动作三个方面进行评分;更重要的是也强调了武术比赛中也对运动员技术动作艺术性、审美感进行了考验,所以竞技武术比赛除了表服装、技术动作、艺术性、文化性更是为了追求的指向与趋势。从艺术学、美学角度,竞技武术与现代舞台、舞蹈、艺术体操的融合度较高,成为居多练习者追求形体美感、服装美的体育运动项目之一,另外竞技武术动作演练的节奏感、动作的同一性更加符合艺术学、美学的特征,加上竞技武术服装使竞技武术添加了风格,更具有现代艺术性。

2.4.2 发展环境的影响

服装的变迁离不开社会环境的影响,竞技武术服装的变迁与竞技体育大环境影响,而随之武术技术要形成融合关系,其服装样式、颜色、图案等都是通过人们主观意识产生的,或者是说服装文化的形成与人们艺术情感与精神产生了共鸣。从某种意义上,武术服装、比赛场地或者舞台是一种大融合。随着社会发展,每个人都在追求个性发展,而在竞技武术比赛中规则没有规定哪些运动员必须穿什么样的服装,这就给运动员多选择性,更能彰显自身对武术文化、服装文化认知的独特风格。

3 结论

竞技武术套路服装的变迁与竞技武术的发展态势密切相关。中国武术“竞技化”特征的突出,不单单是中国武术技艺的改观,更是中国审美观念得到了得到突破,特别是竞技武术套路服装表现的尤为明显,在继承中国服装文化的背景下,体现了竞技武术“体文化”,也对中国武术的神秘感进一步解释,在这个新时代中国武术更是得到适应与创新,促使传统文化的良好传承与发展。竞技武术套路服装的变迁是随着竞技武术规则的变化而转变。武术套路服装被视为运动服系列,具有很强的个性与风格,是中国民族文化符号,竞技体育的充斥,武术套路服装的变迁不仅仅是武术比赛规则的需要,也是中国武术艺术性的转变,更是继承传统文化的需要。竞技武术套路服装的变迁是根据不同历史阶段而演变的过程。从1959-2018年竞技武术套路服装经历了改革、变化、更新、统一、创新六次变迁,都是因规则与技术需求变化而改变,即是适应目前社会的发展需要。竞技武术套路服装的变迁主要是因为武术运动项目的需要、整个社会环境对中国武术发展的影响而变迁,这也是将中国武术文化推向国际舞台的必要条件。