高职移动商务专业人才培养路径

施芬 张善立

摘 要: 随着中国网民对移动端使用需求的增加,社会对移动商务人才需求旺盛,但符合新型移动商务要求的人才有着巨大的缺口。作为应用型人才供给方的高职院校,不仅需要增加移动商务人才的培养数量,还要提升人才培养质量。文章从价值共创视角出发,提出高职移动商务专业人才培养的路径,即:企、师、生进行信息交流,达成人才培养价值共识;企、师、生利用自身资源,完成资源交换,进行人才价值共享;企、师、生课堂授课,校内外实训环节高频交互,促进人才价值共生;企、师、生完成资源转化,交融为利益、事业共同体,实现人才价值共赢。

关键词: 价值共创; 移动商务; 人才培养

第45次中国互联网络发展状况统计报告显示,2020年3月,中国手机网民规模达8.97亿,较2018年底增长7992万,中国网民使用手机上网的比例达99.3%,使用台式电脑、笔记本电脑、平板电脑上网的比例分别为42.7%、35.1%、29%。由此可见,网民习惯了通过手机上网。与此同时,网络购物用户规模达7.1亿,其中手机网络购物用户规模达7.07亿,占手机网民的78.9%。网络支付用户规模达7.68亿,手机网络支付用户规模达7.65亿,占手机网民的85.3%[1]。这数据表明移动网购用户数量增多,大部分用户网购行为已经从PC端转移至移动端。除了网购行为转移至移动端,人们对移动微博、移动阅读、移动娱乐等移动互联网应用需求剧增,社会对移动商务人才需求旺盛。据国家信息部统计显示:我国未来5年从事新型移动商务人才需求将达到60万至100万人。但目前符合新型移动商务要求的人才不足20万,有巨大的人才缺口[2]。

作为应用型人才供给方的高职院校,除了需要增加移动商务专业人才培养数量,人才培养质量的提升也相当重要。高职院校移动商务培养的人才对接的是移动商务企业,从这个角度看,高职院校是“生产者”,它的“产品”就是移动商务技能型人才,而“产品”价值就是附着于每一位学生身上的技能。因此,移动商务专业教育教学过程是移动商务职业人才养成的价值链创造过程。要提升移动商务人才培养质量,高职院校要重视自身的主体责任意识,通过资源配置、产教融合、师资队伍建设来推进移动商务专业学生的职业意识培养、职业知识学习、职业技能开发和职业素养养成,实现移动商务人才有效供给提升。这一过程,对高职院校、合作企业、教师、学生而言是价值共同创造的过程。

一、价值共创理论

价值共创分成两个理论学派。一个是由Prahalad和Ramaswamy提出的基于消费者体验的价值共创。另一个是由Vargo 和 Lusch基于服务主导逻辑的价值共创。前者强调企业和消费者通过互动共同创造消费者体验过程,价值来自于消费者个性化体验,是在多种服务体系中进行资源整合的价值创造过程[3];后者强调价值共创的前提来自于消费者的资源投入。消费者不仅共同创造了价值也拥有操作性资源,他们把自己的知识、技能、经验投入价值共创过程[4]。周文辉提出的价值共创三段论——“观念共识—价值共生—价值共赢”[5]演化为四段论——“价值共识—价值共创—价值共享—价值共赢”[6]。价值共创理论在高职移动商务人才培养中同样适用。如果将高职学生视为消费者,教师视为生产者,那么,高职移动商务专业学生的培养可视为价值创造过程。这个过程本文借助周文辉提出的价值共创四阶段,即由移动商务专业新生的输入到符合服务产业发展需求、移动商务岗位要求人才输出的价值共识、价值共享、价值共创、价值共赢的价值创造过程。

二、基于价值共创的高职移动商务专业人才培养路径

(一)企、师、生进行信息交流,达成人才培养价值共识

价值共识是价值链主体评判价值的过程。它需要弄清移动商务专业人才培养工作能够创造哪些价值、为谁带来价值、如何进行人才价值评价,这是价值共创的第一步。要弄清这个问题,交流是必不可少的一项工作。因此,交流是价值共创的第一阶段,它指的是移动商务教师与移动商务新生就将来有可能面对的就业岗位,移动商务教师与移动商务行业企业专家就移动商务专业人才培养方案、学生人才价值评价标准等,进行信息沟通。

对学生而言,移动商务专业教师通过新生入学专业介绍会,帮助移动商务专业新生认清移动商务就业岗位技能价值,改变新生们对本专业认识误区,端正学习态度。高职学生中有相当一部分学生是由于高考发挥失常迫不得已读高职院校,在新生入学教育时,应当帮助其重拾自信,告知其“条条道路通罗马”。高职院校的学习是新的起点,只要认真学习,多参与实践,就有可能挖掘潜能,将来可选择“专升本”继续提升学历,或具备应对将来工作岗位所需的技能,进入自身心仪的企業就业。

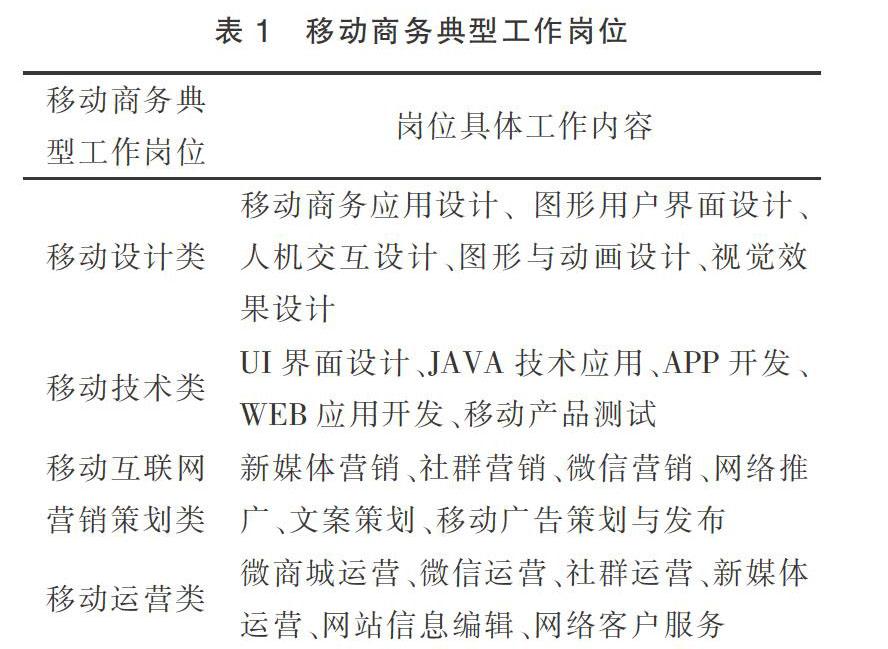

对教师而言,首先,要明确的是移动商务专业就业岗位。移动商务专业教师根据猎聘网、智联招聘、拉勾网、58同城网等网站搜索移动商务行业工作岗位,并参考行业企业专家意见,对工作岗位进行分类、归纳,将移动商务行业典型工作岗位分为移动设计类、移动技术类、移动互联网营销策划类、移动运营类。详见表1。

教师们对移动商务典型工作岗位进行分析后,可在新生见面会时告知学生工作岗位及所需能力,让他们根据自身的兴趣明确未来就业岗位,认真学好每门课程,特别是某个工作岗位能力支撑所对应的课程,做好职业生涯规划。学生们在确定未来就业岗位后,在学习过程中有任何疑问都可及时与教师交流。

在明确了移动商务就业岗位后,本专业教师们应当认识到移动商务专业人才的培养,不仅要提升学生的专业技能,还要培养学生过硬的职业心理素质。因此,在人才培养过程中,应当邀请行业企业共同制定培养方案,使培养方案中的课程与现实需求对接。如前几年开设的网上支付与结算课程,部分内容已过时,可考虑将该门课程删除,增设近两年火爆的短视频策划与运营课程。

与此同时,教师可与移动商务企业专家探讨,厘清评价移动商务专业学生人才价值的方式。移动商务专业融合了计算机应用、商务运营、营销策划和移动互联网等内容,这使得人才培养定位庞杂,学生知识学得多,但学得不透,学得不精。学生就业目标模糊,缺乏市场竞争力。移动商务专业教师们可在与移动商务企业专家交流的基础上,依据行业企业岗位需求分析各个岗位匹配技能,梳理岗位技能相应的知识点和技能点,确定相应的支撑课程,依据岗位要求对人才培养价值进行评估,使培养出的专业人才能满足行业需求。在人才培养价值评价上,可考虑由教师与行业专家共同完成。教师从理论掌握角度,对学生进行理论知识掌握程度的评价;专家以行业企业岗位特点为工作导向,严格按照岗位制度和职业标准对学生进行技能掌握程度的评价。

(二)企、师、生利用自身资源,完成资源交换,进行人才价值共享

价值共享是价值链主体进行资源交换、共享的过程。交换是价值共创的第二阶段,指的是高职院校、学生、企业基于自身拥有的资源,利用各种方式进行资源分享的过程。在这条价值创造链上,学校拥有专业教师人力资源、校内实训基地资源;专业教师拥有专业显性知识资源;移动商务企业拥有工作岗位资源;行业专家拥有行业隐性知识资源;学生拥有人力资源、关系资源。在明确了不同主体拥有资源的基础上,在价值共创过程中关注的是如何实现资源共享。企业与高职院校在功能上有各自优势,企业优势体现在与市场一线较为贴近,拥有实践经验丰富的行业专家;高职院校的优势体现在有显性知识资源丰富的教师队伍和较为完备的研究资源。有学者研究指出,如果价值共创网络中的补充、冗余或混合资源在参与者中相互匹配,将使得资源利用最大化,能同时提升自身和对方价值效率[7]。

移动商务企业与移动商务专业的价值共享可通过互补合作来完成。一方面,价值链主体需要意识到,双方组织目标的实现存在互补合作的需要。移动商务企业的组织目标是利润最大化、招聘到合适人才。高职院校移动商务专业的使命是培养符合区域性社会需求的移动商务应用型人才。双方可通过深度产教融合,进行岗位资源与学生人力资源互换、共享。高职院校移动商务专业提供符合岗位需求的人才,移动商务企业提供对口岗位为学生提供实训机会。另一方面,价值链主体将合作落到实处,完成知识价值链上的互补合作。尽管高职院校与企业是人才价值链不同层面上的主体,但双方的互补合作可以让知识价值链完整,进行显性知识资源与隐性知识资源互换、共享。高职院校教师拥有的是移动商务专业丰富的显性知识,可以给学生传递专业理论知识。如教师可通过讲授消费者行为学理论,告诉学生如何对消费者行为进行分析,这是移动互联网营销必不可少的利器。当然,高职院校教师也可将自己的研究成果带到企业,指导企业实践。移动商务企业行业教师拥有的是丰富实践经验的隐性知识,有助于学生职场实战经验的提升。如移动商务企业专家可通过进课堂的形式给学生讲解如何进行天猫、淘宝等电商平台的商务数据分析。

与此同时,职业院校、企业均需提供场地满足学生实践操作需求,完成双方实训基地资源与学生人力资源的互换、共享,这是职业院校人才培养质量的保障。移动商务是实践性极强的专业,单依靠课内理论讲解是不足以满足学生工作岗位技能提升的需求。这就需要教师以理论讲解必需够用为前提,利用校内实训基地资源,带领学生以校内商务项目为载体,进行移动商务适应性实训。当然,专业与企业合作,共建实训基地,也可为后续顶岗实训提供保障。

(三)企、师、生课堂授课、校内外实训环节高频交互,促进人才价值共生

价值共生是资源交换完成后,价值链主体交互、生成价值的过程。它是移动商务专业教师、企业专家与学生利用资源进行高频率交互的价值创造过程。交互是价值共创的第三阶段,指的是知识供给方与需求方频繁互动,通过服务交换和资源整合,共创价值。互动是价值共创过程的关键,是不同主体分享必要资源和能力共创价值的需要[8]。

对教师而言,以打造移动商务专业人才,以创造人才价值为利益共同点。教师以项目为导向,营造仿真学习情境,设计教学内容,以项目驱动、案例分析等形式进行课堂教学,引导、监督学生完成理论学习和实践。教师从学生的提问和反馈中,进行归纳总结,完成教学反思,不断改进教学设计,完成“生产者—消费者—生产者”的角色转变[9]。当然,为了使课堂显得更加生动,移动商务专业还可邀请行业专家进课堂,使课堂理论讲解与实际工作岗位无缝对接。此外,移动商务专业要实现人才价值最大化,除了进行校企合作外,还可考虑校际合作、校社合作(社指社会培训机构),培养学生专业知识和岗位技能的同时,做好学生职业生涯规划教育,使移动商务人才培养价值链的效益增值最大化。

与此同时,为了满足高职教学实践比重大于50%的要求,移动商务教师可带领移动商务专业大一新生入企进行岗位体验式实训;带领大二学生进入校内商创平台进行体验式实训;带领大三学生进入校外实训基地,开展生产性实训,真正提升学生实践技能。教师在引导、监督学生完成实训任务的过程中,与专业其他教师、企业专家进行知识交换,达到相互启发、协同创新的目的。这是专业教师与学生、专业教师与企业专家在持续不断的资源互换、平等互动、交流合作中完成价值共创。

对学生而言,在学习过程中以自身利益作为出发点,调动时间、精力、信息资源投入到价值共创过程,与专业教师、企业专家提供的资源,如显性知识、隐性知识、校内外实训基地进行互动,实现思想的交流、行为的渗透、利益的融合。学生和教师之间的互动可以通过个别互动、赋能互动、协同互动进行。互动赋能学生,提高学生自我价值的感知,提升学习积极性,增强作为移动商务专业学生的归属感。学生不仅消费校内教师、企业专家知识,还会主动参与到课堂实训“商品”、校外实训基地“商品”生产活动过程,打破纯粹知识“消费者”的角色,通过听取专业教师或是企业专家的评价,进行“商品”改进,完成“消费者—创造者—生产者—消费者”的角色回归[9],使学生具备适应就业岗位需求和社会发展变化的素质和能力。

(四)企、师、生完成资源转化,交融为利益、事业共同体,实现人才价值共赢

价值共赢是资源利用后,资源转化的过程。它指的是价值链主体以满足自身利益、价值追求互为利益共同体、事业共同体,实现交汇融合的过程。

就利益共同体而言,教师与学生互为利益共同体。对移动商务专业教师来说,作为传授知识的主体,是职业人才教育的实施者,是学生学习的引导者,是移动商务专业人才价值培养的中流砥柱。当然,教师自身也是学习主体,可以在教学的过程中,实现教学相长。移动商务专业师资的数量和质量是教学质量的决定性因素,特别是具有复合型项目实战能力的“双师型”教师队伍质量决定了教学质量的高低。在大力推行项目化教学的环境下,高职教师不仅要有丰富的复合型项目经验,具备完成项目的能力,还要关注学生校内实训项目进展,启发学生思考,及时解答问题,有针对性地指导,营造共同學习的氛围。移动商务专业大部分教师是从电子商务、计算机专业转型过来的,缺乏移动商务企业的实际运作经验,对移动商务也处于学习和摸索阶段。与此同时,职业院校的教师大部分是研究生毕业后直接进入职业院校,没有长时间的企业锻炼的经历。因此,在实际教学中以理论讲授为主,专业实践教学偏薄弱,对学生的项目指导能力有限。采用价值共创的教学,使专业教学与企业紧密结合,教师可以了解企业新动向,保证教学内容紧跟企业一线需求,提高教学的实效性,使学生对课堂内容感兴趣,觉得有价值。当然,移动商务专业教师还可到合作企业挂职锻炼,锤炼实践技能。实践技能的提升也能更好地指导学生完成项目。

对移动商务专业学生而言,通过激发其学习内驱力让其意识到自主学习的重要性,使学生逐步培养创新意识和能力。学生自发学习积极性的提升,有助于改变课堂互动积极性不高、玩手机成瘾的现象。在校学习期间,通过课堂各种形式的有效互动,创造学生需求的价值,改变教师教为主的局面。教师的“教”服务于学生的“学”,使课堂转变为教师与学生共创价值的场所,使学生对移动商务拥有先导性认知,掌握够用的理论,具備移动商务道德。通过校内实训,在模拟企业真实工作环境下,接受企业真实工作任务的磨练,加深理论知识理解的同时,拥有移动商务基础技能,增强实践动手能力。通过进企业的跟岗实训,真正掌握移动商务某岗位工作技能,具备独立完成移动商务某个工作岗位任务的职业能力,使职业院校培养的移动商务人才能满足社会需求,使学生与就业岗位无缝对接,改变移动商务行业人才供需不平衡局面。最终,职业院校能打造一条“素质无形人有形”、“价值无形成品效果显性”、 间接创造社会价值的活动链[10]。

由于高职院校招生的需求,高职院校与学生互为事业共同体。高职院校采用价值共创、深度产教融合的形式育人,培养出优秀毕业生。毕业生良好的社会声誉能够为学校打造品牌,有助于学校招生。而高职院校在报考人数增加的情况下,能提升移动商务专业生源数量和质量,有利于后续学生的培养。由于移动商务企业招聘人才的需求,高职院校与企业互为事业共同体。专业是高职院校连接社会、服务社会的单位。移动商务专业的课程内容与职业标准对接,使教学内容更具针对性;教学过程与生产过程对接,使学生更好地适应就业岗位需求。高职院校就能为移动商务企业输出优秀人才。企业有了优秀人才的加盟,如虎添翼,企业将获得更大的发展。企业做大做强,又能吸引更多优秀人才加盟,创造更大价值。

三、小结

移动商务专业作为新兴专业,社会人才需求远大于移动商务专业人才供给。要保证专业人才培养质量,可将学生输入到人才输出的过程,按照价值共识—价值共享—价值共生—价值共赢的路径完成培养。即,企、师、生进行信息交流,达成人才培养价值共识;企、师、生利用自身资源,完成资源交换,进行人才价值共享;企、师、生课堂授课,校内外实训环节高频交互,促进人才价值共生;企、师、生完成资源转化,交融为利益、事业共同体,实现人才价值共赢。

参考文献:

[1] 中国互联网络信息中心. 中国互联网络发展状况统计报告[R]. 北京:中国互联网络信息中心,2020.

[2] 周颖. 基于移动互联领域的高职移动商务人才培养探究:以湖北区域产业发展为例[J]. 赤峰学院学报,2017(12):175-177.

[3] Prahalad C. K. Co-Opting Customer Competence[J].Harvard Business Review,2000,78(1):79-87.

[4] Vargo S. L.,Lusch R. F. Evolving to a New Dominant Logic[J]. Journal of Marketing,2004,68(1):1-17.

[5] 周文辉. 知识服务、价值共创与创新绩效:基于扎根理论的多案例研究[J]. 科学学研究,2015(4):567-573.

[6] 周文辉,杨苗,王鹏程,等. 赋能、价值共创与战略创业: 基于韩都与芬尼的纵向案例研究[J].管理评论,2017(7):258-272.

[7] Neghina C.,Caniels M.C.,Bloemer J.,et al.Value Co-creation in Service Interactions:Dimensions and Antecedents[J]. Marketing Theory,2013,15(2):655-662.

[8] PeraR.,Occhiocupo N.,Clarke J. Motives and Resources for Value Co-Creation in a Multi-Stakeholder Ecosystem: A Managerial Perspective[J]. Journal of Business Research,2016,69(10):4033-4041.

[9] 刘利,王放. 价值共创理论视域下参与式教学师生角色的思考[J]. 高教学刊,2017(1):71-72.

[10] 高健,周志刚,潘海生. 价值共创视角下职业教育人才培养路径研究[J]. 中国电化教育,2020(2):1-7.