中华民族共同体视野下的民族医药传承创新

罗婕 张艺

摘要 民族医药是中医药学的重要组成部分,是我国医药宝库中的瑰宝之一。民族医药是在不同区域的民族之间共同交流后形成的。近年来,“中国藏医药浴法”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。“纳西东巴古籍文献”藏医《四部医典》入选《世界记忆亚太地区名录》,民族医药知识得到保护,民族文化得到弘扬,但民族医药发展不平衡的情况仍然存在。现以铸牢中华民族共同体意识为导向,从历史记忆、民族政策、文化认同、人才教育、健康产业5个维度探讨构建中华民族医药共同体路径。旨在强化各民族医药文化的交互作用,创造互惠均衡的民族医药发展环境,为共同增进健康福祉、建设人类命运共同体的重要载体贡献力量。

关键词 中华民族共同体;民族医药;途径;传承;发展;创新;健康中国

Inheritance and Innovation of Ethnic Medicine under the Vision of Chinese National Community

LUO Jie1,2, ZHANG Yi1,2

(1 Research Center for Academic Inheritance and Innovation of Ethnic Medicine of Chengdu University of Traditional Chinese Medicine,

Chengdu 611137, China; 2 College of Ethnic Medicine in Chengdu University of Traditional Chinese, Chengdu 611137, China)

Abstract Ethnic medicine is an important part of Chinese traditional medicine and one of the treasures in the treasure house of Chinese medicine. Ethnic medicine is formed after the common exchanges between ethnic groups in different regions. In recent years, the Chinese Tibetan medicine bath method has been inscribed on UNESCO′s Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. Naxi Dongba Ancient Books and Four Medical Canon of Tibetan Medicine have been included in the Memory of the World Asia Pacific Region List. The knowledge of ethnic medicine has been protected and the culture has been promoted, but the imbalance in the development of ethnic medicine is still the current situation. Therefore, guided by forging the consciousness of the Chinese national community, this paper discusses the path of constructing the Chinese national medical community from five dimensions, including historical memory, ethnic policy, cultural identity, talent education and health industry. The aim is to strengthen the interaction between different ethnic medicine cultures and create a mutually beneficial and balanced environment for the development of ethnic medicine, so as to contribute to the improvement of health and well-being and the construction of a community with a shared future for mankind.

Keywords Chinese nation community; Ethnic medicine; Approach; Inheritance; Development; Innovate; Health China

中圖分类号:R29文献标识码:Adoi:10.3969/j.issn.1673-7202.2021.15.001

植根于中华大地的民族医药是在人们长期的医疗实践中逐步形成和发展起来的,具有鲜明的民族特色和地域特色。民族医药博大精深,几千年来为中华民族繁衍昌盛做出卓越贡献,成为跨地域、跨文化交流的载体,促进了民族交融。少数民族地区占我国国土面积的64%,占边境线的70%左右。“一带一路”倡议的实施,少数民族地区是倡议发展的前沿和纽带。健康是人民的幸福之源,人人享有健康是全人类的共同愿景,也是构建人类命运共同体的重要组成部分,让民族医药充分发挥其文化的纽带作用,对外阐释、传播好中国文化,不仅是民族医药自身发展的内在要求,也是践行“一带一路”倡议的重要着力点之一。

1 中华民族共同体的社会背景及重要意义

习近平总书记在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告中强调,要铸牢中华民族共同体意识,加强各民族交往交流交融。中华民族共同体的形成和发展是历史的必然[1-2]。各族人民亲如一家,是中华民族伟大复兴和实现中国梦的根本保证。

1.1 各民族医药间的交流源远流长 和衷共济、和合共生是中华民族的历史基因[3]。民族医药亦然,其理论和基本概念决定了它是包含医药科学属性、民族文化属性和地域性的一门特殊学科。其医药科学属性在现代临床研究下得到了疗效认证,其文化属性又决定了每一个民族医药的基本概念并非一个单独的固有名词,而是包含了医药知识、文化内涵和地理空间属性。医疗、文化和地缘交流成为各民族间非常重要的沟通渠道。各民族医药相互影响、借鉴,进而促进自身发展。远在春秋战国时期的《山海经》就记载壮族地区的许多动物药、植物药、矿物药[4]。《说苑辨物》记载:“吾闻古之医者曰苗父,苗父之为医者也,行医于乡里。”在《史记》中有关于苗父的记述,称之为“上古医者”[5]。在彝族古籍《宇宙人文论》中记载了阴阳、五行与人类的关系,阐述了彝医药的原始理论。公元5世纪,中医学的脉诊经过藏医学的吸收传入蒙古地区形成蒙医学的诊断方法之一。在唐代就出现了傣族首领与汉族首领相互交换名贵药材,如鹿茸、人参,故在傣医经书中出现了人参及其他外来药材的配方[6]。成书于8世纪的藏医学著作《四部医典》中有“蒙古灸”的记载,这是《黄帝内经》中所记载的灸来自北方且一步一步发展的有力证据。16世纪的《本草纲目》记载了苗药、蒙药、藏药等民族用药。18世纪的《东医寿世保元》在其民族固有文化的基础上,吸收中医学理论,结合本民族的防病治病经验,逐步发展形成了四象医学。综上所述,民族医药的发展得益于各兄弟民族医药之间的交流,医药交流也是文化交流的一部分。各民族之间相互交流,相互学习,从而相互发展和充实了彼此的文化。

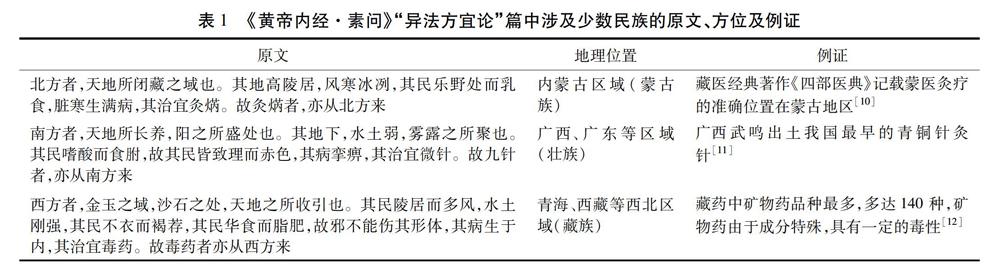

1.2 民族医药与中华民族共同体密不可分 民族医药学的形成是我国各地区、各民族医药学术和经验的总和。从中医学的发展和一些经典著作中可以看出少数民族在其发展历程中的历史痕迹。见表1。各民族相互交流促进,彼此依存,构建了互惠互补的族际联系,形成了中华民族共同体的牢固基础。民族医学、药学是在中华文化发展的大格局之中,在相互学习、借鉴、交融的过程中不断发展演变的。从历史上看,中华民族共同体与中华民族医药共同体源自同根。从多元一体角度看,中华民族共同体与中华民族医药共同体辩证统一。正是源于对健康生活孜孜不倦的追求,古代医家,既把本民族的医药无私地对外传播,又善于吸收其他的医药文化,使之相互影响,不断提高。不同地域间交流和互鉴的需要[7],各民族共创共享医药知识,在医药典籍、医学理论、诊治技术和临床药物等方面都有广泛而深入的交流与融合,体现了民族和谐交往之道。以藏医药为例,如在医药典籍方面,《月王药诊》是现存最早的藏医学著作,著名藏医学家罗达尚[8]指出:“据其(《月王药诊》)内容分析,它是以中医药学为蓝本把藏医的经验和藏医药的理论增编进去,同时又吸收了天竺医药的内容和理论。”在医学理论方面,如成书于8世纪的藏医学著作《四部医典》是藏医药学奠基著作,吸收中医学、古印度医药学等思想编著而成,中医学的五行学说与藏医药学的五源学说有相似之处,又如中医将疾病分为“寒”和“热”2类的观点在《四部医典》中描述为“热症灼烈过极限,寒症冷损致沉疴”。在诊治技术方面,藏医学对中医学的脉诊也有一定的吸收和借鉴,《四部医典》有“切诊朗症脉空虚,时而跳来时而阻;赤巴脉搏急数洪,培根沉细迟缓濡”,而《脉经》亦有类似描述“脉浮大而洪不已”又如“脉浮而洪,浮则为风,洪则为气”。在临床药物方面,《月王药诊》和《四部医典》中,都可以见到中药材和中药方,如《月王药诊》中的“秦皮”“辛夷”“蛇床子”等;再如《四部医典》中的“檀香”“沉香”“当归”等。这些药物在孙思邈的《备急千金要方》中都有记载[9]。

2 构建中华民族医药共同体的现实意义

2.1 时代性 多元一体的中华民族共同促进了祖国的繁荣发展。中华民族共同体是国家统一之基、民族团结之本、精神力量之魂[13]。新时代围绕“满足人民日益增长的美好生活需要”这一目标,健康中国战略在国家总体战略中的地位更加凸显,传承发展民族医药是响应新时代号召,对于建设中国特色卫生健康发展模式,助力国家卫生健康事业发展有着积极意义。以满足人民群众对健康服务的需要为出发点和落脚点,支持、引導各民族医药相互学习、取长补短,多领域、全方位地加强交流,促进医药互鉴、文化相通、协同发展,从而提升少数民族医药工作的能力水平,更好地为各族群众服务,为建设健康中国贡献力量。

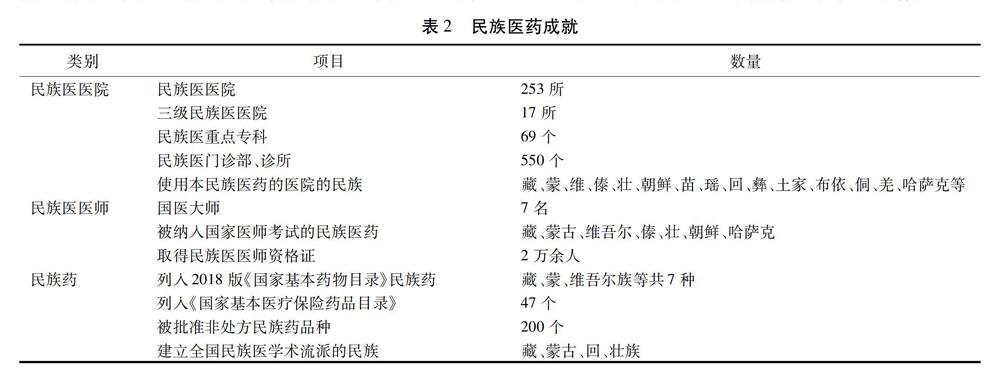

2.2 必要性 民族医药是我国传统医药的重要组成部分,也是贯彻《中华人民共和国宪法》关于“发展现代医药和我国传统医药”的重要内容。民族医药以其鲜明的特色,受到民族地区群众普遍欢迎。民族医药对本民族、本区域的常见病、多发病有治疗优势[14],发挥民族医药原创优势,弘扬中华优秀传统文化,对民族地区的繁荣发展具有重要的意义和价值[15]。见表2。但民族医药发展不平衡的现状仍然存在。一枝独秀不是春,百花齐放春满园。在推进建设健康中国的过程中,充分发挥民族医药在疾病预防、治疗、康复中的独特优势,各个民族秉其所长,补齐不平衡、不充分的短板,协同发展,更好地为各族群众健康服务,让各族群众坚定民族文化自信,走出具有中国特色的民族医药发展之路。

3 探索中华民族医药共同体的形成途径

3.1 历史记忆是构建中华民族医药共同体的关键基础 从历史上看,中华民族屡经天灾、战乱和瘟疫,却一次次转危为安,人口不断增加、文明薪火相传,其中民族医药作出了重大贡献。少数民族对瘟疫认知与应对实践,成为了民族文化传统的重要组成部分。藏医称疫病为“年仍奈”,蒙医称疫病“疫热”“粘疫”,瑶医“病从痴起,痴由毒生”,壮医认为,岭南山深林密,多雨湿热,易染瘴毒。傣医认为“拢匹哈”化“暖”成疫。民族医药对瘟疫各有认知,对控制瘟疫流行、减轻疫情危害、保障人民健康、促进民族繁衍发挥了重要的作用。以天花为例,清朝初期,天花流行很广,造成了罕见的大灾难。藏医学强调对天花的预防及接种,《月王药诊·天花病》的治疗章中:“预防应视为首要阶段。”《藏医秘诀宝源·天花病治疗章》将天花分为黑白2种分类,并对接种对象、时间做出了具体阐述[16-17]。满族医学总结出“忌出花,一人偶发,则合屯避居他处”,以“避痘”来避免患病[18]。蒙医著作《蒙医金匮》在治疗“天花”一章中运用蒙医理论详细论述了种痘术[19]。通过回忆民族防疫历史来凝聚和强化民族的集体记忆,进而强化中华民族休戚与共,谁也离不开谁的共同体意识[20-21]。

3.2 国家政策是构建中华民族医药共同体的支撑条件 近年来,民族医药事业发展相继被纳入《中医药健康服务发展规划(2015—2020年)》《中医药发展战略规划纲要(2016—2030年)》等多项国家重要战略规划,2016年《中医药法》的出台明确了民族医药发展方针和扶持措施,民族医药迎来空前的发展机遇。《中国民族药辞典》应运而生,该书是自改革开放以来各少数民族公开出版的民族医药文献中最新最全的科技工具书,具有时代性、权威性、里程碑式的民族药平台作用。2018年国家中医药管理局、国家民族事务委员会等13部委局联合制定并印发了《关于加强新时代少数民族医药工作的若干意见》,要求民族地区地方政府要将少数民族医药发展纳入经济社会发展规划[22]。2019年中共中央、国务院印发《关于促进中医药传承创新发展的意见》。提出“传承创新发展中医药是新时代中国特色社会主义事业的重要内容,是中华民族伟大复兴的大事”。国家政策推动民族医药从医疗、教育、科研、产业、文化等方面全面发展而制定的法规,为民族医药发展提供必要的物质条件,是构建中华民族医药共同体的支撑条件。

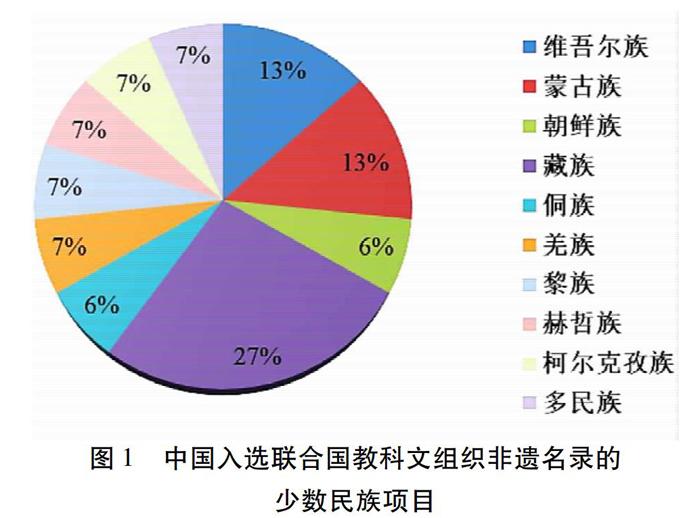

3.3 文化认同是构建中华民族医药共同体的核心要素 文化是一个国家、一个民族的灵魂。民族医药是少数民族优秀传统文化的重要组成部分,也是中华优秀传统文化的重要组成部分。近年来,随着《四部医典》入选《世界记忆亚太地区名录》,“中国藏医药浴法”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录,进一步提升了民族医药的知名度,为弘扬民族医药文化提供了国际化交流平台。各民族的文化认同是最深层次的认同[23-24],是构建中华民族医药共同体的核心要素。民族医药理论与民族文化息息相关,可从医药理论、非物质文化遗产等角度切入,增进文化认同,凝聚成共同价值观。例如药浴疗法所涉及的民族医很多,比如蒙医药、哈萨克医药、瑶医药等,这三者药浴疗法均列入了国家非物质文化遗产。非物质文化遗产,不但对于我们民族医药文化的传承有着非常重要的意义,还潜藏着很大的医疗、科研和市场价值。把非物质文化遗产项目保护好、整理好和传承好,正是我国少数民族文化得以传承和发扬的基础和体现。见表3,图1。

3.4 人才教育是构建中华民族医药共同体的重要载体 截至2016年底,全国少数民族医医院共266所。国家大力推进少数民族医药重点学科建设,在全国建立了97个少数民族医药专家传承工作室和研究室。开办少数民族医药专业教育的院校43所,开设高等教育少数民族医专业7个[25],部分民族医药的人才培养甚至涵盖专科-本科-硕士-博士-博士后多个层次,然而目前民族医药的发展仍然处在不平衡的状态[26]。见表4。传承是民族医药发展的根基,百年大计,教育为本。将民族医药人才教育的重点落脚于以民族医药文化为引领,培养医学生坚定文化自信[27],多元协同,凝聚发展,不断深化改革学校教育,实施特色学科建设工程,开发共享课程资源,开发民族医药特色鲜明、适合民族医药发展的教材,建立网络共享资源;加强典籍研究利用,加强名老医家学术经验、老药工传统技艺传承,完善学术传承制度,实现数字化、影像化记录[28-29],挖掘和传承民族医药宝库中的精华。

3.5 医药产业是构建中华民族医药共同体的经济支柱 民族医药不仅是卫生资源,也是经济资源。民族地区的地理环境、地貌特点和民族风情都有鲜明的特色,药材资源十分丰富,蕴藏量巨大,是我国特有的天然宝库[30]。民族医药产业集健康保健、科研生产、民族文化、种植养殖、生态旅游等为一体,创造了极大的社会效益和经济效益。苗医药与藏医药、蒙医药、维医药、傣医药、彝医药并称为中国6大民族医药。苗医药产业发展迅猛,领跑中国民族医药,2017年全国苗医药工业总产值突破380亿元人民币。中华民族医药共同体作为一个整体而存在的基础是各民族间经济的联系和依赖。运用民族医药在治疗疑难杂症和康复疗养等方面的独特优势,发挥民族医药在“健康中国”战略、“一带一路”倡議中的积极作用,打造集药材种植、旅游观光、特色疗养和医疗保健等多功能为一体的健康产业基地,不仅可以加速自身医药产业发展步伐,还可以推进老少边穷地区扶贫进程,带动民族地区医药产业规模化发展。见表5。上述内容从资源、价值及历史记忆、民族政策、文化认同、人才教育、健康产业5个维度探讨构建中华民族医药共同体。见图2。

4 讨论

4.1 推动构建中华民族医药共同体,需要久久为功 民族医药是多民族文化融合共有的精神家园,也是中华医药交流、交往、交融的一个重要环节和组成部分。民族医药承担着守护各民族人民身体健康的重要职责。民族医药共同体是实现中华民族共同体的必然和具体内容,是民族医药传承创新发展的必然结果,是保护民族文化和致富奔小康,健康中国的重要基础。因此我们的民族医药需要一起同频共振,共同为人类的健康事业谋福祉。需要大家共同对民族医药有一个认同,对民族医药有一个新的理解。坚持共同创造、共同开拓、共同缔造的信念去挖掘整理、传承发展民族医药。

4.2 推动构建中华民族医药共同体,需要多方协作

2020年面对突如其来的新型冠状病毒肺炎,全国各族人民风雨同舟,众志成城,构筑疫情防线。中医药、民族医药、西药优势互补,为抗疫发挥了独特作用。民族医药是中华民族几千年智慧的结晶,为人民健康做出了不可磨灭的贡献。民族医药事业涉及面广、业务链条长,需要医疗、教育、科研、产业等部门企业协同发力,整体推进。全方位共同搭建完善创新民族医药发展平台,推动民族医药让社会更深层次地了解它的博大精深和社会价值,加强民族医药互译互通、相互了解、彼此借鉴、取长补短、相互为用,挖掘其中经典的名医良方,让民族医药为社会做更大的贡献。为实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗。

参考文献

[1]陈育宁.中华民族凝聚力是“一体”的核心内涵[N].中国民族报,2018-05-25(005).

[2]朱维群.中华民族共同体意识唤起巨大凝聚力[N].环球时报,2020-08-14(014).

[3]罗来军.G20峰会精髓:中国向世界倡导“共生共享共治”理念[J].理论导报,2016,30(9):17-18.

[4]梁爽,吴秀彩,朱华.“一带一路”背景下广西地区民族医药产业可持续发展[J].中国市场,2019,26(36):32-34.

[5]冯文林.《内经》治则治法学说的渊源与形成研究[D].广州:广州中医药大学,2007.

[6]聂曲,林艳芳,李盛旺.论傣医药文化与多种文化的关系[C]//传统医学与现代医学比较国际学术大会暨中国中西医结合学会呼吸病专业委员会工作会议,西双版纳:中国中西医结合学会,2015.

[7]高振,董竞成.中国传统医学:从技术到文化[J].中国中西医结合杂志,2020,40(12):1505-1509.

[8]罗达尚.对《月王药诊》的研究概论[J].西藏研究,1985,5(4):69-76.

[9]陈强强.古代汉藏医药交流述略[J].中医药文化,2020,15(4):61-69.

[10]白清云.中国医学百科全书:蒙医学(下)[M].赤峰:内蒙古科学技术出版社,1987:745.

[11]钟以林,班秀文,黄瑾明.九针从南方来的实物例证——广西武鸣出土青铜针灸针初探[J].广西中医药,1987,11(3):33-36.

[12]贾敏如,张艺.中国民族药辞典[M].北京:中國医药科技出版社,2016:24.

[13]何蒙荟媛,魏金丽.我国民族医药保护国内研究现状综述[J].贵州民族研究,2020,41(9):107-111.

[14]高军,周新.为特色民族医药“松绑”全国政协委员、全国工商联常委雷菊芳谈民族医药[J].首都食品与医药,2015,22(7):18.

[15]王高合,杨绚,玉喃哈,等.加速发展我国傣医药教育的路径探讨[J].民族教育研究,2018,29(1):83-88.

[16]仲格嘉.藏医疫病学综述[J].中国藏学,2007,20(3):124-128.

[17]降贝却吉丹增赤列.《藏医秘诀宝源》(藏文)[M].西宁:青海民族出版社,1997:288.

[18]刘淑云,罗威.满族“避痘”法与隔离预防传染病方法概述[J].中国民族医药杂志,2019,25(11):49-51.

[19]阿茹娜,乌日古玛拉,图门乌力吉.经典著作《蒙医金匮》与传染病的预防[J].中国民族医药杂志,2016,22(11):65-68.

[20]王文光,文卫霞.十六国北朝时期的儒家文化认同与中华民族共同体孕育发展研究[J].西南民族大学学报:人文社科版,2020,41(10):16-23.

[21]斯热文.深化草原文化研究 促进中华文化繁荣[J].上海市社会主义学院学报,2007,24(5):10-13.

[22]苏泽宇.认同视阈下中华民族共同体意识的建构[J].学术研究,2020,63(9):65-70.

[23]姚明,赵建国.民族医药保护发展研究——基于地方立法的视角[J].内蒙古民族大学学报:社会科学版,2020,46(1):117-124.

[24]郝时远.文化自信、文化认同与铸牢中华民族共同体意识[J].中南民族大学学报:人文社会科学版,2020,40(6):1-10.

[25]郑东波.增强文化认同铸牢中华民族共同体意识[N].内蒙古日报(汉),2020-11-12(002).

[26]李维宇,李敬,杨建熔.我国民族医药事业可持续发展探析[J].云南民族大学学报:自然科学版,2016,25(3):195-199.

[27]李莹,张吉仲,罗庆春,等.中国民族传统医药学现代传承与高等教育[J].中国民族医药杂志,2016,22(7):70-71.

[28]张楠,范艳存.少数民族医药标准体系建设的现状、问题及政策建议[J].中华中医药杂志,2020,35(9):4712-4715.

[29]胡海燕,梁治学.中医药文化在医药院校的传承教育途径探讨[J].新西部,2020,21(9):142-143.

[30]崔箭.深化民族医药教育改革加速民族医药事业发展[J].中央民族大学学报:自然科学版,200,12(4):374-377.

(2021-06-10收稿 责任编辑:王明)

基金项目:国家社会科学基金重大项目(16ZDA238);国家重点研发计划项目(2017YFC1703904)

作者简介:罗婕(1992.02—),女,硕士研究生在读,研究方向:民族医药传承及藏医特色诊疗技术研究,E-mail:m18356975843@163.com

通信作者:张艺(1963.04—),男,博士,研究员,研究方向:中药/民族药药效物质基础及质量标准化研究,E-mail:zhangyi@cdutcm.edu.cn