萨滞布病(脑中风)的藏医病因病机及干预策略研究

贡保东知 阿达 完么才让 加羊加措 邱建智 张艺

摘要 萨滞布病是临床常见病和多发病,藏医药治疗萨滞布病临床疗效显著,但其病因病机尚存在异议,为促进和提高萨滞布病因病机的认识,本研究查阅和古籍文献,发现萨滞布病是人体三因失去平衡后隆血紊乱,人体坏血增多,坏血在隆的反作用下黏性增高,出现血液堵塞或溢出现象,导致白脉和黑脉受损,进而引起偏瘫、失语等症状,同时依据文献将萨滞布病的证型分类进行总结和梳理。依据藏医理论和国内外萨滞布病前沿相關文献,提出了从神经血管单元、时间药理学、代谢组学、肠道菌群等方法藏药干预萨滞布病的策略,为新方法和新思路研究藏药干预萨滞布病提供了藏医理论衔接点。

关键词 藏医;萨滞布病;脑中风;病因病机;研究策略;肠道菌群;代谢组学;味性化味

Pathogenesis and Intervention Strategies of the Tibetan Medicine for gZav-Grib Disease (Cerebral Stroke)

GONPO Dhondrup1, Ada1, ME Cairang2, GYANG Gyatso1,QIU Jianzhi1, ZHANG Yi3,4

(1 Tibetan Medical College, Gansu University of Traditional Chinese Medicine, Gannan 747000, China; 2 Clinical College of

Traditional Chinese Medicine, Gansu University of Traditional Chinese Medicine, Lanzhou 730000, China; 3 Academic

Inheritance and Innovation Research Center of Ethnic Medicine, Chengdu University of Traditional Chinese

Medicine, Chengdu 611137, China; 4 School of Ethnic Medicine, Chengdu University of Traditional

Chinese Medicine, Chengdu 611137, China)

Abstract gZav-Grib disease is a common and multimorbidity disease, the clinical efficacy of Tibetan medicine for the treatment of gZav-Grib disease is significant by still controversial. In order to promote and improve the understanding of the etiological mechanisms of human diseases, we reviewed ancient literature and found that gZav-Grib disease is a disorder of human blood proliferation after the loss of balance, increased human blood loss, and increased blood viscosity with the opposing effects of brodifacoum. The phenomenon of blood clogging or spillover occurs, which leads to damage to the white and black veins and then causes symptoms such as hemiplegia and aphasia, while the syndromic classification of gZav-Grib disease is summarized and combed according to the literature. Based on the theory of Tibetan medicine and relevant literature from inside and outside China on the frontiers of Tibetan medicine, the strategy of Tibetan medicine to intervene in gZav-Grib disease from neurovascular unit, chronopharmacology, metabolomics, and intestinal flora has been proposed, which may provide an adaptor point for the theory of Tibetan medicine to intervene in gZav-Grib disease by new methods and ideas.

Keywords Tibetan medicine; gZav-Grib disease; Cerebral Stroke; Aetiopathogenesis; Research strategy; Intestinal flora; Metabonomics; “Ro-nus-zhu-rjes”

中图分类号:R29文献标识码:Adoi:10.3969/j.issn.1673-7202.2021.15.007

萨滞布病()是藏医对脑卒中相近病种称谓。萨滞布病作为一种常见的脑血管病,是我国乃至全球致死和致残的第一原因[1]。据《中国脑卒中防治报告2018》,我国脑卒中呈现“五高”的特点,即高发病率、高致残率、高死亡率、高复发率和高经济负担[2]。萨滞布病是我国成年人致死和致残的首位原因,是由于局部脑血流量的短暂性或永久性阻断,引起相应供血区的神经元、神经胶质细胞和血管内皮细胞受损或坏死,出现神经功能受损的多种表现,严重时甚至危及生命[3]。现代研究表明,萨滞布病发病机制复杂,主要涉及兴奋性氨基酸毒性、Ca2+超载、炎症免疫、细胞凋亡和各种膜受体以损伤相关分子模式激活等诸多方面,是一个涉及多种机制、多个阶段、多种神经细胞相互作用的过程[4]。目前,萨滞布病的治疗方法十分有限,有效的常规治疗措施包括药物溶栓和机械取栓2种,但由于“时间窗”(静脉溶栓4.5 h,机械取栓16~24 h)限制,仅有10%的患者从中收益,90%以上的患者无法得到有效治疗,大多数患者均留有偏瘫、失语等后遗症,严重影响人民的健康水平和生命质量。因此,积极寻求新的治疗策略已成为未来萨滞布病研究的重点领域。青藏高原高寒和高海拔、低氧等地理环境和高热、高盐的饮食特点,藏区萨滞布病的发病率和致死率相比内地较高[5-6]。藏族人民在长期与疾病斗争的过程中逐渐形成了萨滞布病诊治理论体系,这些治疗经验凝聚了藏民族几千年健康养生的哲学智慧。前期文献研究发现,近100部藏医古籍文献记载了萨滞布病相关诊疗技术,其中约有300首专治萨滞布病方剂,萨滞布病是藏医优势病种,已列入国家中医管理局重点专科[7]。近年来随着萨滞布病研究的不断深入,其疗效不断提高。但是由于萨滞布病的病因病机的认识尚存在异议,为该病的辨因施治带来诸多不利,从而出现研究模式单一化、缺乏藏医理论支撑等问题。因此,阐明萨滞布病的藏医病因病机,为设计合理的研究方案,探索藏医药治疗萨滞布病作用机制提供理论依据。

1 病因病机分析

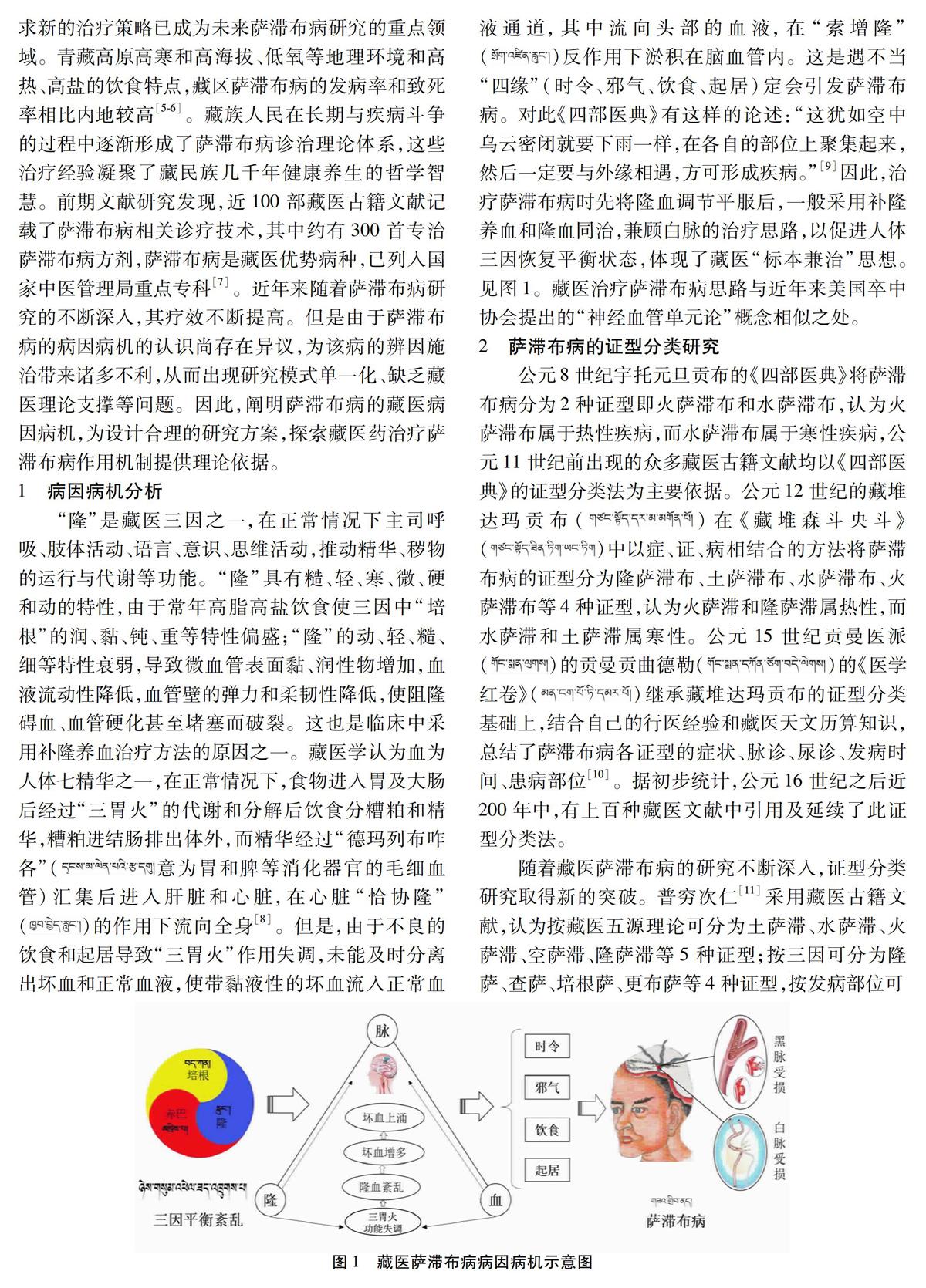

“隆”是藏医三因之一,在正常情况下主司呼吸、肢体活动、语言、意识、思维活动,推动精华、秽物的运行与代谢等功能。“隆”具有糙、轻、寒、微、硬和动的特性,由于常年高脂高盐饮食使三因中“培根”的润、黏、钝、重等特性偏盛;“隆”的动、轻、糙、细等特性衰弱,导致微血管表面黏、润性物增加,血液流动性降低,血管壁的弹力和柔韧性降低,使阻隆碍血、血管硬化甚至堵塞而破裂。这也是临床中采用补隆养血治疗方法的原因之一。藏医学认为血为人体七精华之一,在正常情况下,食物进入胃及大肠后经过“三胃火”的代谢和分解后饮食分糟粕和精华,糟粕进结肠排出体外,而精华经过“德玛列布咋各”(意为胃和脾等消化器官的毛细血管)汇集后进入肝脏和心脏,在心脏“恰协隆”()的作用下流向全身[8]。但是,由于不良的饮食和起居导致“三胃火”作用失调,未能及时分离出坏血和正常血液,使带黏液性的坏血流入正常血液通道,其中流向头部的血液,在“索增隆”()反作用下淤积在脑血管内。这是遇不当“四缘”(时令、邪气、饮食、起居)定会引发萨滞布病。对此《四部医典》有这样的论述:“这犹如空中乌云密闭就要下雨一样,在各自的部位上聚集起来,然后一定要与外缘相遇,方可形成疾病。”[9]因此,治疗萨滞布病时先将隆血调节平服后,一般采用补隆养血和隆血同治,兼顾白脉的治疗思路,以促进人体三因恢复平衡状态,体现了藏医“标本兼治”思想。见图1。藏医治疗萨滞布病思路与近年来美国卒中协会提出的“神经血管单元论”概念相似之处。

2 萨滞布病的证型分类研究

公元8世纪宇托元旦贡布的《四部医典》将萨滞布病分为2种证型即火萨滞布和水萨滞布,认为火萨滞布属于热性疾病,而水萨滞布属于寒性疾病,公元11世纪前出现的众多藏医古籍文献均以《四部医典》的证型分类法为主要依据。公元12世纪的藏堆达玛贡布()在《藏堆森斗央斗》()中以症、证、病相结合的方法将萨滞布病的证型分为隆萨滞布、土萨滞布、水萨滞布、火萨滞布等4种证型,认为火萨滞和隆萨滞属热性,而水萨滞和土萨滞属寒性。公元15世纪贡曼医派()的贡曼贡曲德勒()的《医学红卷》()继承藏堆达玛贡布的证型分类基础上,结合自己的行医经验和藏医天文历算知识,总结了萨滞布病各证型的症状、脉诊、尿诊、发病时间、患病部位[10]。据初步统计,公元16世纪之后近200年中,有上百种藏医文献中引用及延续了此证型分类法。

随着藏医萨滞布病的研究不断深入,证型分类研究取得新的突破。普穷次仁[11]采用藏医古籍文献,认为按藏医五源理论可分为土萨滞、水萨滞、火萨滞、空萨滞、隆萨滞等5种证型;按三因可分为隆萨、查萨、培根萨、更布萨等4种证型,按发病部位可分为脑萨滞、达滞、隆滞3种证型。通过以上可以发现萨滞布病的证型分类均是以藏医三因学说和热寒学说为立足点,从不同层面,不同角度将萨滞布病证型进行细致的分类,增加了藏医治疗萨滞布病的内涵。随着藏医心脑血管科专科的建设,藏医萨滞布病的证型研究已初步规范化。2011年青海省藏医院和甘肃省藏医研究院等多家单位联合制定了《藏医萨滞布病诊断标准》,在标准中明确规定,藏医萨滞布病有隆滞布型和查滞布型2种证型,其中隆滞布型属于寒性疾病,而查滞布型属于热性疾病,同时将2种证型的一般症状、尿诊、脉诊、舌诊以及电子计算机断层扫描(CT)、磁共振成像(MRI)等辅助诊断标准收录其中,为藏医客观诊断萨滞布病提供保障。

3 萨滞布病研究策略

3.1 神经血管单元的研究策略 以往对萨滞布病的研究大多局限在神经元本身,或者将大脑中不同的细胞群体和结构分割开来研究,忽略了大脑功能的整体性和不同结构间的相互作用。随着神经血管单元(Neurovascular Unit,NVU)这一概念的提出,为临床治疗萨滞布病提供了新的靶点[12]。NVU的治疗思路与藏医萨滞布的隆血同治,兼顾脉管的治疗思路相吻合。而且藏医药具有多组分、多靶点、多环节、多途径的全面保护及整体调节的优势,对NVU各组分具有修复作用,可以改善萨滞布病发生后脑组织内环境,对萨滞布病造成神经功能损伤可以部分恢复,减轻患者神经功能缺损症状。藏药对萨滞布病后神经血管单元各组分之間相互关联的影响引起人们的重视。因此可以将神经血管单元作为研究切入点,寻找安全、有效的藏药用于治疗萨滞布病已成为重要研究策略之一。

3.2 时间药理学的研究策略 藏医根据三因的蓄、发、息理论和患者个体差异以及并发症等情况,一般选择在早上、中午、晚上等不同时间给予不同的方剂来治疗疾病的特点,同类型药物的最佳给药时间也各不相同[13]。现代研究证明人体的许多生理功能,如心排血量、胃酸的分泌、血浆蛋白量、肝药酶的活性、尿和胆汁的排泄等均存在昼夜节律,脑卒中的发病段主要集中在清晨醒后2 h的时间段[14]。同样藏医也认为一天中的清晨、傍晚时分气温和环境性质“轻、糙、动”与隆的性质相一致,容易引发“血隆病”。研究藏医治疗萨滞布病时辰药理学,可以帮助人们直观地了解人体的昼夜节律,更精确地认识药物体内代谢过程,辅助临床用药,更好地发挥药物疗效,因此我们可以设计合理的给药时间来利用这一作用。

3.3 代谢组学的研究策略 代谢组学是通过研究代谢物变化来反映机体整体变化,与藏医学整体观相通,为藏医药现代化、国际化研究提供了新思路、新方法。将代谢组学应用于藏医药研究领域,可使藏药的作用机制及疾病发病机制更加明确。藏医学认为药物服用后,通过“三胃火”的消化分解,使原有之味发生变化,即“化味”,每种化味可治疗2种疾病。药物进入人体消化后出现“化味”,实际是药物在体内代谢和转化过程的理论,与现代药物代谢动力学(PK)、药效动力学(PD),以及代谢组学和肠道菌群的认识一致[15]。以代谢组学的方法,采GC-MS联用技术分析藏药干预萨滞布病患者及模型大鼠血浆中小分子物质的变化情况、揭示藏药治疗萨滞布病的作用机制及内源性物质。随着代谢组学研究方法的提出为破解这一问题指明了方向[16]。

3.4 肠道菌群的研究策略 现代医学认为人类的胃肠道中分布着数以万亿的微生物,其数量是人体细胞数量的10倍,因此人体被誉为“超级生物体”[17]。人体为菌群提供了合适的环境条件及营养物质,菌群也在宿主体内发挥多种有益作用,包括参与人体食物分解、吸收、代谢等生理活动。同样藏医也认为人体出生后的第7天,体内就已形成8万种微生物,有360个微生物之府,它们以人体为食,可助健康,也可导致疾病。结肠是微生物之大府,并把人体比喻为“微生物之城”[18]。现代医学与藏医学均认为人体存在着众多的微生物,而且均认为微生物参与食物代谢、吸收等生理功能。但是其内在的联系及机制是一个有待探索的科学问题[19]。随着肠道菌群和“脑-肠轴”等理论的提出为破解这一问题指明了方向,同时也为肠道菌群研究藏药萨滞布病提供坚实的理论支撑。

4 总结与讨论

藏医学认为萨滞布病是人体三因失去平衡后“隆血”紊乱,人体坏血增多,坏血在“隆”的反作用下黏性增高,这时偶遇时令、邪气、饮食、起居等“四缘”时,就会出血液堵塞现象,导致白脉和黑脉受损,从而引起偏瘫、失语等症状。《蓝琉璃》记载:“藏医认为顺隆才能脉通,脉通才能血行。”[20]《医学利乐宝库》中则具体以遍行隆为其内因,认为是遍行隆紊乱所引起。《藏医临床札记》中认为“坏血被隆鼓动引起的一种疾病”[21]。综上所述,藏医认为萨滞布病是由人体的“隆”、血、白脉、黑脉共同病变下发生,因此临床治疗主要采取“隆血同治,兼顾脉管”的治疗思路。藏医将萨滞布病置于整合的组织反应关联之中,并非只是“隆”或血参与病理反应。复杂的病因病机使萨滞布病临床治疗不能局限在单一的“隆”或血紊乱的理论,藏医治疗原则和近年来美国国立神经病学与卒中研究所提出的NVU治疗概念相一致。根据藏医治疗萨滞布病临床用药特点和传统药性理论,可以从神经血管单元、时间药理学、代谢组学、肠道菌群等角度探讨藏医治疗萨滞布病作用机制,将是对藏药现代化的一次有益的探索。这给具有整体观念和辨证施治特点的藏医药带来了巨大的机遇。随着对萨滞布病发病机制认识的不断深入,以及藏药成分及其在改善萨滞布病的作用靶点进一步明确,藏医药在治疗萨滞布病方面将发挥更大的优势,从而也将为藏医药临床治疗萨滞布病防治提供更加科学的用药依据。

参考文献

[1]关晶波,袁蓉,丛伟红.颈动脉粥样硬化中医证候分布及心脑血管疾病危险因素分析[J].中国中西医结合杂志,2020,40(3):295-299.

[2]房琳,马力.维生素D缺乏与心脑血管疾病关系的研究进展[J].中国卒中杂志,2020,15(2):209-214.

[3]Stanzione R,Cotugno M,Bianchi F,et al.Pathogenesis of Ischemic Stroke:Role of Epigenetic Mechanisms[J].Genes,2020,11(1):89.

[4]邓志云,胡梦玲,范佳佳,等.藏医药学的择时防治观念在卒中防治中的应用[J].世界科学技术-中医药现代化,2020,22(6):2095-2099.

[5]普穷次仁,拉珍.藏医萨志病学科发展状况及问题分析[J].雪域藏医药,2016,1(27):47-56.

[6]王多吉.藏医萨滞布病命名内涵及病机初探[J].中国藏学,2014,27(2):181-185.

[7]贡保东知.基于临床数据和“味性化味”理论的藏医治疗萨滞布病(中风后遗症)用药规律及作用机制研究[D].成都:成都中医药大学,2019.

[8]强巴·南杰扎桑 八支精要·如意宝(藏文)[M]北京:民族出版社,2004:122-126.

[9]宇妥·元丹贡布.四部医典(藏文)[M].拉萨:西藏人民出版社,1982:65-68.

[10]贡保东知,文成当智,扎西罗布,等.基于HIS临床医案的藏族医治疗萨滞布病(中风后遗症)用药规律研究[J].中国中药杂志,2019,44(15):3135-3142.

[11]普穷次仁.藏医中风诊疗方法(藏文)[M].拉萨:西藏人民出版社,2013:123-126.

[12]王明强.基于数据挖掘的藏医隆滞布病症状、用药规律的探索与分析[D].北京:北京中医药大学,2017.

[13]郑丽娟,任小巧,王明强,等.基于藏医白脉理论的中风病诊疗规律探析[J].世界科学技术-中医药现代化,2017,19(2):370-374.

[14]文成当智,格日多杰,切尼项毛,等.基于多中心临床医案和“方剂-药性-功效-疾病”的藏族医治疗高血压用药规律研究[J].中国中药杂志,2019,44(15):3143-3150.

[15]文麗梅,杨洪军,马超英,等.Wingless/Wnt信号与缺血性脑中风中神经血管单元相关的研究进展[J].中国药理学通报,2013,29(7):903-907.

[16]任小巧,毛萌,祝日荣,等.基于藏药药性理论的藏药复方制剂安全性评价研究思考[J].世界科学技术-中医药现代化,2016,18(1):135-140.

[17]邝婷婷,张海伟,陈一龙,等.藏药三果汤散干预高原红细胞增多症模型大鼠的代谢组学研究[J].世界科学技术-中医药现代化,2014,16(1):171-176.

[18]文成当智,余羊羊,杨海玲,等.从“三胃火”理论与肠道菌群的相关性探讨藏医防治代谢综合征的机制[J].中华中医药杂志,2019,34(3):1227-1231.

[19]冯慧,赵娅,周珍,等.从藏医对食物及药物消化的认识探讨药物口服吸收的序贯代谢过程[J].中华中医药学刊,2019,37(4):823-825,1040.

[20]第司·桑杰嘉措.蓝琉璃[M].上海:上海科学技术出版社,2012:83.

[21]嘎玛额列旦增.医学利乐宝库(藏文)[M].北京:民族出版社,2006:323-327.

(2021-06-10收稿 责任编辑:王明)

基金项目:国家重点研发计划项目(2017YFC1703904);甘肃省中医药研究中心开放课题(ZYZX-2020-ZX29);甘肃省高等学校创新能力提升项目(2020A-076);甘肃省高等学校创新能力提升项目(2021B-162)

作者简介:贡保东知(1988.06—),男,博士,讲师,研究方向:藏医防治高原病的诊疗研究,E-mail:2277232353@qq.com

通信作者:张艺(1963.04—),男,博士,研究员,研究方向:中药/民族药药效物质基础及质量标准化研究,E-mail:zhangyi@cdutcm.edu.cn