基于大学生精神需求的思想政治教育内化机制分析

罗发龙 甘宇

以暨南大学“文化素质教育讲堂”十余年的实践作为研究对象,借助问卷调查法、文本分析法,采用定量研究与定性分析相结合的方式,分析探究大学生在空窗期、迷惘期和饱浆期所具有的特殊精神需求。运用心理学内化的基本原理分析“文化素质教育讲堂”所提供的外部刺激如何与大学生的精神需求相结合并内化为大学生精神结构的一部分,从学理上解析思想政治教育的运行机制。基于思想政治教育的内化机制,为提高思想政治教育的内化效率,一要准确了解及引导大学生的精神需求,二要精准提供思想政治教育的内容供给,三要增强思想政治教育供给者的亲和力和人格魅力。

思想政治教育;精神需求;内化机制

一、引言

思想政治教育是“教育者与受教育者根据社会和自我发展的需要,以正确的思想、政治、道德理论为指导,在适应与促进社会发展的过程中,不断提高思想政治、道德素质和促进全面发展的过程。”思想政治教育的主要目的是引导受教育者构建与主流意识形态一致的价值观。而价值观的建构是一种精神内化的过程,是受教育者的精神需求与教育者提供的内容相切合,受教育者主动将外部刺激内化为自身价值观的过程。

国内学者普遍认识到精神生活、精神需求之于大學生的重要性,把研究大学生的精神生活、精神需求作为高校思想政治教育理论发展与实践创新的重要课题。郁顺华把大学生精神需求作为思想政治教育的出发点,认为随着大学生心理的日渐成熟,他(她)们对精神需求的高质量满足非常渴求。凌石德、方红等学者则分析了大学生精神需求的结构、内容及特征以及大学生精神需求对大学生成长发展的作用。还有的学者,如陈鹏、王芳等,运用马克思的“精神需要—生产理论”研究分析提高思想政治理论课针对性、亲和力的策略。这些研究回答了大学生的精神需求是什么、大学生的精神需求与思想政治教育之间的关系什么、思想政治教育如何满足和引导大学生的精神需求等问题,从需求侧和供给侧两个角度架设了提高思想政治教育针对性和实效性的两个“桥墩”。但两者之间是如何发生关联的“桥梁”问题仍需要进一步研究。

本文以暨南大学的“文化素质教育讲堂”(下简称“讲堂”)为研究对象,运用“讲堂”近15年具体实践所积累的数据,分析大学生精神需求的特征,并用心理学的内化理论研究“讲堂”的内容供给如何转化为大学生的价值观。同时,希望通过对“讲堂”这一具体案例的学理性分析,揭示思想政治教育内化机制的运行原理,为进一步提高和增强思想政治教育的针对性、亲和力和实效性提供一些实践路径的参考。

二、研究方法

(一)研究方法设置

本文研究的路径是:首先分析大学生的特有精神需求,然后了解大学生对思想政治教育外部供给的倾向性,最后探讨思想政治教育的内容供给内化为大学生价值观的机制原理。所以在研究数据的收集和利用上,本研究主要采取问卷调查法、文本分析法等两种方法。通过问卷调查法,全面了解大学生参加“讲堂”目的、对“讲堂”内容的偏好以及“讲堂”对大学生的影响;通过文本分析法,了解大学生的精神特征及精神需求,分析思想政治教育内化机制的具体过程和原理。

(二)研究样本分析

1.定量样本分析

本研究向参加讲座的学生发放了520份问卷,回收有效问卷498份,回收率为95.8%。问卷内容分为三部分:学生的基本信息(包括性别、来源地、年级、学院、政治面貌、参加讲座的频率等),学生希望听什么讲座和从讲座中收获什么,讲座所提供的内容给学生产生何种影响等。所收集问卷的基本情况如下:

从性别来看,男生为173人,女生为325人,各占34.7%和65.3%;从生源地来看,内地学生、港澳台侨学生和华人留学生分别为460人、36人和1人,分别占92.4%、7.2%和0.2%;从学生就读的年级来看,硕士研究生和大一的本科生最多,分别为177人和116人,各占35.6%、23.3%,其次是大二本科生和大三本科生,各占16.9%和14.5%,最少的是大四本科生和博士研究生,分别为 36人和12人,占比为7.2%和2.4%;从受调查者所在的学院来看,来自新闻与传播学院的学生最多,为129人,占总人数的26.2%,其它学院的具体人数见表1。

同时,“讲堂”作为暨南大学本科生的一门公共选修课,参加讲座的本科生采取刷卡签到的方式统计参与次数。签到系统有大量本科生参加讲座的信息,包括学生所参加讲座的名称、 每个学生参加讲座的次数、每场讲座学生参与的人数等。本研究从两个层面对系统内的数据进行分析,一是选取10个参加讲座次数最多的学生,了解他们参加讲座的情况,特别是他们参加讲座的偏好;二是将讲座分为文史经典与文化传承、哲学智慧与批判思维、文明对话与世界视野、社会研究与当代中国、科学探索与技术创新、艺术创作与审美体验六大类,并选取每大类中参加讲座人数最多的10场讲座进行分析,了解学生对哪类讲座最感兴趣,哪类讲座更贴近学生需求。

2.定性样本分析

“讲堂”分别在2014年和2016年举行了征文比赛,收到了近400篇文章。征文要求学生谈对“文化素质教育讲堂”的感受以及讲座对他们的影响。另外,十余年来有近5000名本科生获得了这门课的学分,并撰写了心得体会。这些征文和心得体会涵盖了学生对大学学习、生活等方面的思考、困惑、期待以及收获,“讲堂”整体或某一场讲座学生的影响,听讲座前与听讲座后学生心路历程的变化等内容。通过对这些文本进行定性分析,了解学生精神需求、学生对讲座类型的偏好、讲座对学生影响、什么样的讲座深受学生欢迎等,尤其了解讲座内容对学生影响的心理变化过程。所有的文本均以作者姓名的首字母进行编号。文本内容在文中呈现时,均以文本作者原话的方式出现。

(三)样本的可信度分析

由于“讲堂”是开放式的,学生自愿参加,所以参加问卷调查的学生来源较为广泛,也更能反映学生的真实想法,具有较强的可信度。签到系统里的数据是学生参加讲座情况的自然反映,并且这些数据是较长一段时间学生参加讲座情况的集合,能反映出一些趋势性和规律性的问题,使得这些研究样本更具说服力。

本文用以定性研究的文本,是学生的征文以及作为课程作业的心得体会,是学生经过认真思考后的产物,基本能够反映学生的真情实感。同时,用于定性研究的文本数量比较大,有足够的选用空间,也有利于样本之间的比较和互证。

三、大学生精神需求的特征及其对讲座内容选择的影响

马克思认为,需求是人对物质和精神生活条件依赖关系的自觉反映。需求分为物质需求和精神需求。所谓精神需求,是人对通过物质所派生出来的精神东西的直接依赖而产生的需求,是通过人与物、人与人之间的联系以及人的各种活动而形成的情感、友谊或某种心理状态来满足的需求。精神需求可分为基础型精神需求、享受型精神需求和发展型精神需求三个层次,包括求知需求、情感需求、交际需求、娱乐需求、审美需求、理想需求和信念需求七个方面的内容。精神需求具有层次性、发展性和差异性等特征。大学生生理和心理发展的阶段特性,使其精神需求与其它人群的精神需求有一定的差异性。这种独特的精神需求直接影响其对思想政治教育内容供给的选择与偏好。

(一)大学生的特殊精神需求。

在生理上,大学生体格发育已经接近成人,具备承担个人、家庭、社会责任的生理基础。在心理上,大学生正处于孕穗拔节期,对知识的渴求和精神的需求都十分强烈,是价值观形塑的关键时期。大学生尤其是低年级大学生,他们刚进入大学,学习生活方式与高中有较大的差别,时间相对充裕与思想踌躇满志并存,会产生精神空虚、思想迷惘与心理上渴望引导、寻求正面积极的价值和意义感之间的矛盾。大学阶段是大学生精神上空窗期、迷惘期和饱浆期相互叠加的时期。

1.空窗期:大学与高中学习方式的差异导致精神断档

有些大学生因为没有考上理想中的大学感到苦闷、失落。学生JH谈到:“曾几何时,怀着对金融圣地的信仰,我破浪前行,我的理想是华尔街,我的目标是金融城,但是一纸高考的榜文犹如擎天的霹雳,击碎我太过唯美的幻想,无情的通知书更如一份死亡的通知单告诫我面对这残酷的现实”。但如何面对这“残酷”现实,是“在犹豫徘徊中望断天涯路”,还是“我不去想能否成功,既然选择了远方,便只顾风雨兼程”(CYF)?是以沉迷于游戏、消极对待学业等方式来“报复”高考的失利,还是以“风雨中区区一草庐也可是水木清华,飘忽中小小一扁舟也可做一塔湖图”(DDX)的积极心态接受现实奋发向上?高中时期的学习目标是考上理想的大学,学生对于这个目标是非常明确坚定的,所有的努力都朝向这个目标。上了大学,不管是否是自己心仪的大学,都会在精神上有所懈怠,出现空窗期。

在这个空窗期,由于大学学习方式的不同和大学期间时间的相对自由,会让大学生有一种直观感受:大学时间是无限的,大学是自由的,只要不挂科,便可游戏人生。学生ZZH直言:“大学自由的学习生活让我茫茫然找不到方向。”这亟需加强对大学生的引导,引导大学生充分认识大学阶段对个人成长成才的重要性,引导大学生思考人生价值和意义,深刻认识个人发展之于国家富強、民族振兴的意义,让大学生树立更高远、更清晰的奋斗目标。这样才能缩短大学生的精神空窗期,让其重新投入到实现新目标的奋斗过程中。

2.迷惘期:对人生认识的偏差导致对未来的不知所措

迷惘源于对人生意义和价值认识的偏差或虚无,源于缺乏对人生不确定性的把握,源于对实现人生目标的不自信,是知识缺失、价值观不明确、行动不知所措的综合体。学生CYF说:“那时的我正处在入学后的迷茫阶段,面对通向未来的不同道路,不知道该怎样度过这四年时光:是依旧着重于学业,还是以一种更加舒适悠闲的态度混过?混乱、迷茫、不知所措,我就像是迷路的鸟,失去目标,跌跌撞撞。”即使努力参加各种学生活动,仍然感觉思想的空虚和精神的苍白,对自己的生活感到困惑和无意义。“在被接踵而来的任务与活动忙得晕头转向的时候,我们开始迷茫了,这就是我们所要的生活么?在这种没有规律的混乱中,我们能够得到自己想要的么?”(DDX)学生生活的忙碌不能弥补内心的虚空,他们迫切希望找到精神和心灵的归宿。这种现象在LST的话语中表现得淋漓尽致,“我会痛苦地寻找‘自己’。找到最后才发现,我的心灵通道被好多无谓的垃圾堵塞,自己迷失在现实当中。”

这个精神的迷惘期,是大学生努力明确人生意义的时期和用认识上的确定性克服现实生活中不确定性的过程。在这个过程,要引导大学生形成正确的人生观、价值观和世界观,给大学生扣好人生第一粒扣子,让学生明确自己在大学阶段的学习、生活的目的和意义。正确处理好个人发展的“小我”和国家富强、民族振兴、社会进步的“大我”的关系。把个体需要转换为社会需要,在满足社会实践需要的过程中实现人生价值,把自己真正融入到实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族振兴的中国梦的伟大实践中。

3.饱浆期:强烈的求知欲导致对知识的不加选择

随着大学生身体机能的成熟和完善,他们对精神层面的需求越来强烈。他们希望为自己的生命存在构建意义支撑和诗意居所,找寻一个能够超越自我的精神家园。这种追求精神生活的意愿有时候会比追求优渥的物质生活更为迫切。大学生这段时期被称为“饱浆期”。根据大学生的不同精神需求,大学生的“饱浆期”可以分为两个阶段。第一个阶段是大学生迫切希望获取能为他们指引未来发展方向、提供职业和人生发展指导的知识,探寻人生未来的发展方向。这个阶段更多的是大学一二年级;第二个阶段是大学生把精神性追求作为生活的一部分,包括对知识形而上的纯粹的追求、对国家社会乃至人类的忧思等,精神性生活占有重要的地位,这个阶段一般包括大学三四年级和研究生阶段。当然这两个阶段并没有明显的界线,可以并存于大学的全过程,并且不同的学生在不同阶段对精神性需求的程度也不一样。

大学生有着强烈的对知识和精神的追求,但他们辨别力、自制力并不强。所有的知识、观点都可能对其产生影响。所以在大学生的饱浆期,要以正确的知识、主流的价值观引导大学生积极向上、奋发有为。否则,一些不良的思潮就会占据学生的头脑,如“佛系”文化、“丧”文化就对当今大学生产生了一些影响。另外,西方势力或其国内代理人也会趁机向大学生贩卖西方意识形态,影响他们价值观的形成。在利益诱惑日益增多的时代背景下,在各种思潮乘着网络之舟无孔不入的严峻形势下,“要时刻警醒大学生远离消沉、虚无和低俗,自觉抵制各种不良思想侵蚀,规避各种丑恶颓废的社会之风,从沉迷的物质享受和肤浅的感官刺激中超拔出来,在精神追求中面见自我,趋向完美、意义和崇高,是思想政治教育的当下使命与职责。”

(二)大学生的精神需求影响对思想政治教育供给内容的选择和偏好

由于大学生特殊的心理特征,所以大学生对求知需求、审美需求、理想需求、信念需求等高层次的精神需求更为强烈。“高级需要的满足能引起更合意的主观效果,即更深刻的幸福感、宁静感以及内心生活的丰富感。”“高级需要的追求与满足导致更伟大、更坚强以及更真实的个性。”通过问卷调查、文本分析等方式发现,大多数学生选择讲座内容时更加偏好对人生长远发展有启发意义、对个人精神和心灵有抚慰作用、对担当社会和国家的发展责任有激励作用等方面的内容。

1.满足精神需求是大学生参加讲座的主要目的

调查问卷设计了两道题目考查大学生参加讲座的主要目的和希望从讲座中得到什么收获。31.5%的大学生参加讲座的原因是对讲座主题感兴趣,21.7%的大学生是为了满足求知欲,19.4%的大学生把听讲座作为课余生活的重要组成部分,只有17.8%的大学生听讲座是为了获取学分,9.1%的大学生是为了追求名人效应(见表2)。应该来说,学生听讲座不是学分的驱动而是精神需求的驱动。

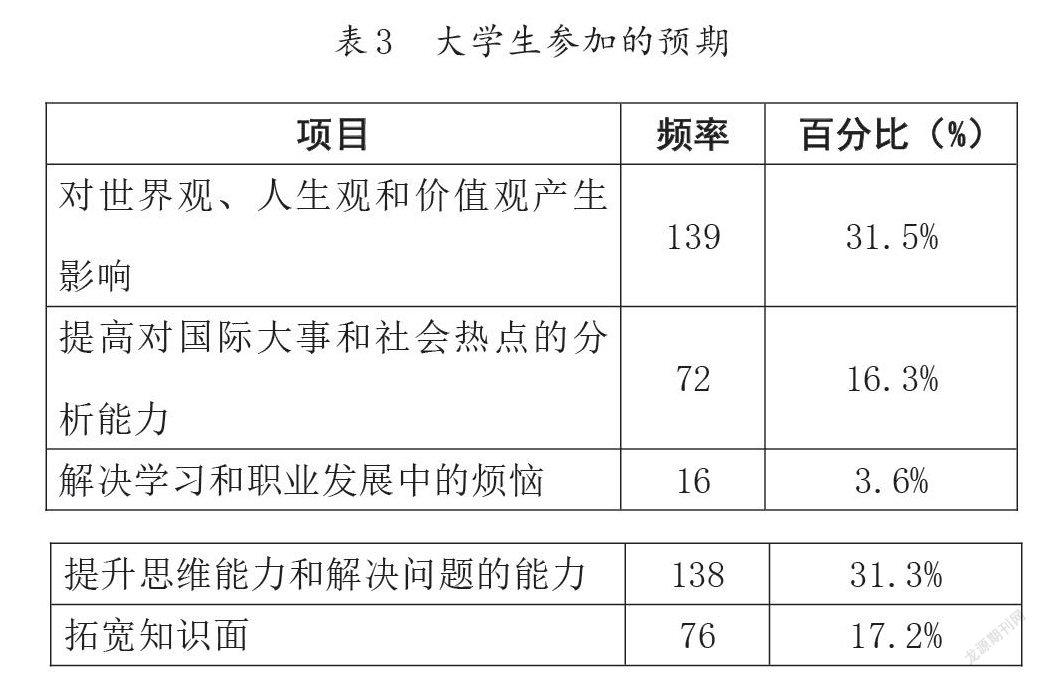

同样通过调查大学生听讲座的预期来看来看,31.5%的学生希望通过讲座对世界观、 人生观和价值观产生影响,31.3%的大学生希望通过讲座提升思维能力和解决问题的能力,两者比例之和超过一半。另外有17.2%和16.3%的大学生希望通过讲座拓宽专业知识面和提高对国际大事、社会热点的分析能力,仅有3.6%的大学生希望通过讲座解决学习和职业发展中的烦恼(见表3)。这说明大学生参加没有太强的功利性,主要为了自身的全面发展和满足对知识本身的渴求。

2.大学生对通用性知识的偏好没有太大的倾向性

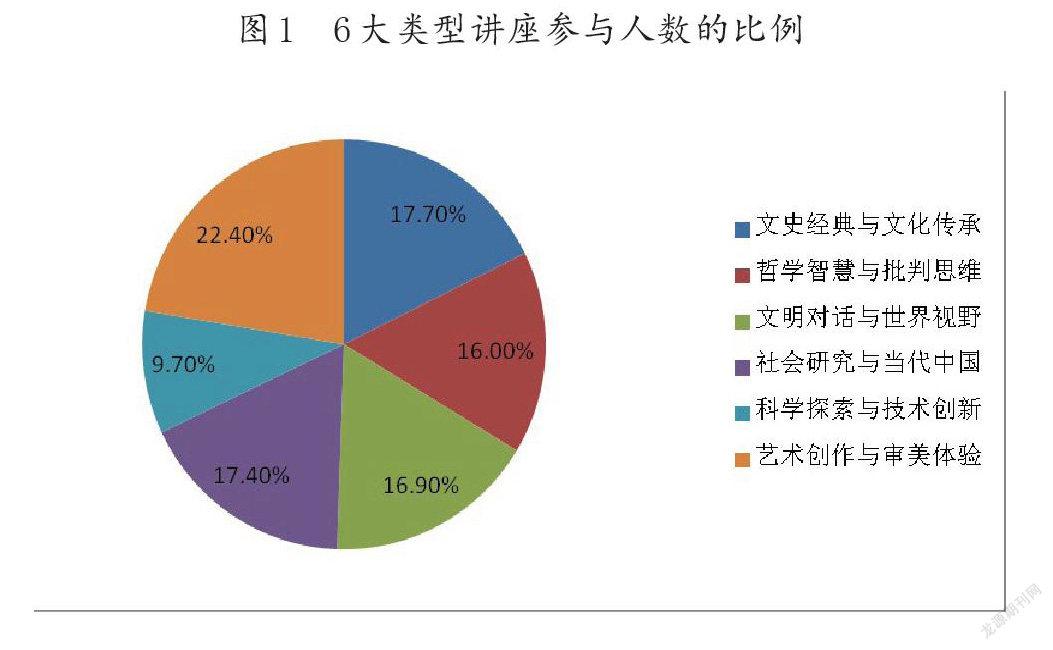

学校把“讲堂”涉及的讲座分为文史经典与文化传承、哲学智慧与批判思维、文明对话与世界视野、社会研究与当代中国、科学探索与技术创新、艺术创作与审美体验等六大类。从每类讲座中各选取10场学生参与人数最多的讲座进行统计,发现参加人数最多的讲座类型是艺术创作与审美体验,占22.4%,最少的是科学探索与技术创新,只占9.7%,其它类型讲座的参与率较为相近(见图1)。因文艺创作与审美体验类讲座有时会采取文艺汇演的实践方式开展,易于吸引学生主动参与。而文史经典与文化传承、哲学智慧与批判思维、文明对话与世界视野、社会研究与当代中国等类型的讲座对大学生的吸引力相近,这反映出通识类讲座在满足学生精神需求、形塑学生价值观方面都具有重要的作用。

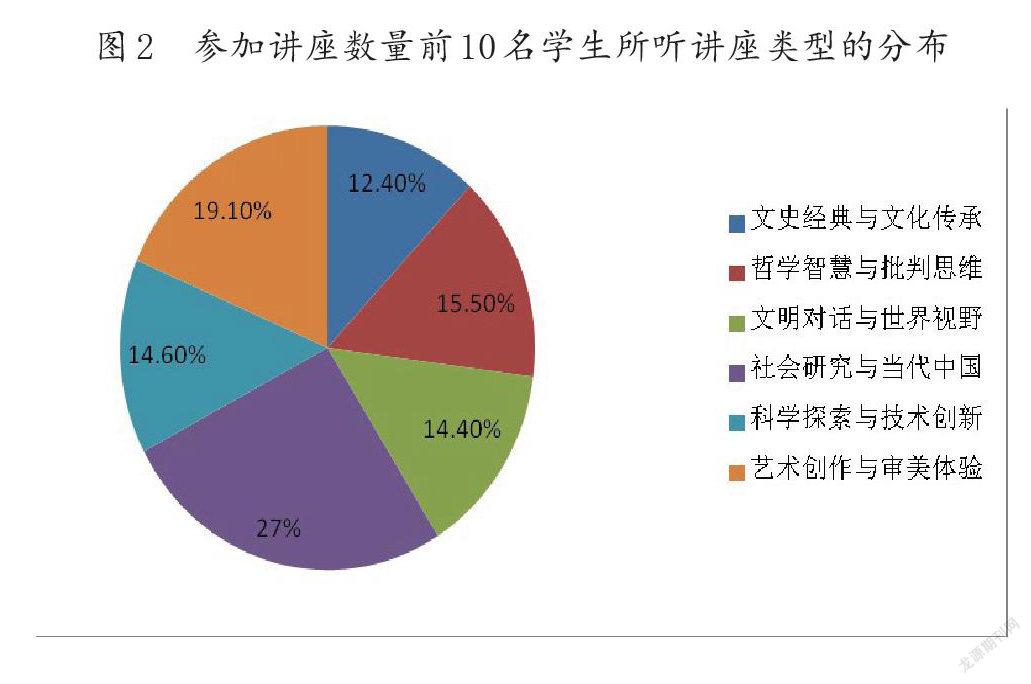

从参加讲座次数最多的10名大学生所听的讲座来看,这些大学生对不同类型讲座的偏好没显出明显的差异性。参加“社会研究与当代中国”类讲座的比例最高,为27%,其次是艺术创作与审美体验,占比19.1%,最低的是“文史经典与文化传承”类讲座占比12.4%。(见图2)这些数据表明,喜欢参加讲座的大学生更倾向于“社会研究与当代中国”主题的讲座。这类讲座主要关注中国社会发展的伟大实践以及中国社会的热点问题。学生参加这些讲座是希望了解中国社会、解答对中国问题的疑惑,找到承担社会责任之匙。这也是大学生寻找人生意义的具体体现。

四、内化理论视野下讲座对学生的影响

“供给内容如何转化受教育者精神结构的一部分”涉及到内化的问题,内化架起了连接思想政治教育需求侧与供给侧的桥梁,通过内化的机制将供给侧的内容转为学生的思想观念。心理学家瓦尔若德·斯金纳认为内化就是“个体将与外部客体的关系转移到他内部世界的一种过程。”“内化包含了合并、内射和认同机制,建立了客体和事件的持久性内部心理现象。”合并、内射和认同不仅是内化的三种方式,也反映了内化的不同层次。作为内化的方式,合并、内射和认同要起作用,一定要与主体的心理需求、心理镜像和期待相关联。

通过定性研究学生的心得体会发现,通过合并、内射和认同等内化机制,学生内化了讲座给予的外部刺激,外部刺激对学生产生了积极的心理和精神影响。

(一)通过“合并”,外部刺激与大学生的心理期待相融合

心理学上的合并与它的通用语意一致,其意思是“把一件事与已经存在的其他事结合在一起”。学生HJC谈到:“虚度光阴,感觉空虚,希望给自己精神一个交代”。这种精神上的需要就是学生心理“已经存在的事”,也即心理镜像、心理期待。一旦有合适的外部刺激就会与其结合。这种合并,是客体“完全被摄入到内部的主体世界”,给客体带来心灵的震撼。主题合适、高质量的讲座给予学生心理的影响一种合并的过程,给学生一种豁然开朗的感觉,心灵有了栖息地。就像学生所說“每一个讲座就像是一场洗礼,洗去心灵的困惑和迷茫,提高内心的境界与修养”(WZH),“为学生在课堂学习外开启一扇心灵的天窗,放眼世界,放飞心灵,为学生提供了一片仰望星空、思考人生的绿茵”(YHT)。“虽然这只是短短的两个小时,但却是心灵对话。她用她的人生智慧指导我,在某些问题上教予我更为深刻的理解和认识,教会我更加客观地看待这个世界(WZW)”。

合并还有一种“将自我吞没和自我受精孕育结合在一起”的意象。由于切合学生的精神需求,他们会全盘接受讲者给予的刺激,甚至在幻想中和在与心灵已有的存在的比较中迷失自我。讲座对学生的刺激在心灵上“着床”后,学生的心灵被激发和唤醒了,并找到真正的归宿,在精神上孕育新生。学生听完讲座后,会不断叩问自己的内心。“人什么都可以忘却,唯独不能忘却自己的真心,因为只有自己的心可以告诉我们内心所想,只有自己的心可以时刻提醒自己该往哪走。(FLL)”“当作抉择的时候,应该经常问一问自己的生命,问一问自己的灵魂,到底要什么,快乐不快乐,这才是最重要的。(TXL)”学生的这些叩问是精神孕育的一种表征。

(二)通过“内射”,外部刺激给予大学生自信与快乐

内射的含义是“理性感知是如何变成被感知客体的心理对应物的”。与合并全整吸收外部刺激不同,内射有更高的分化程度和更强的选择性,是更高级的内化方式。“在这种机制中一个人寻求可以与之认同的、能够转移情绪的、能被拉入他的关注圈儿的客体。”“随着‘精英主义’的甚嚣尘上,在大学里,我们(指大学生自己)面对的也仅仅只有繁重的专业课程,以及将来巨大的就业压力。由此,我们对社会问题、文化问题漠不关心,认为跟自己专业无关的知识全都‘无用’”(LJN)。“至于人生的意义是什么,没有人去探讨”(WJL)学生这些表述反映了学生特殊和特定的心理镜像和期待,即对人生价值和奋斗目标的追寻。讲座中关于历史发展、国情民生、国际关系、社会动向、做人为学等方面主题及相应的观点契合了学生自我实现的需要,成为学生的心理对应物,构成学生“精神系统的结构性成分”。

切合主体精神需求的内射目标是主体快乐的源泉,同时内射的内化机制还可以防止自我遭受焦虑。当学生内射了有关理想信念的外部刺激,他们的人生目标和价值取向变得更加明确和清晰后,他们会变得快乐和自信。学生笔下“不只是思考那‘五斗米’的事,还思考人生的意义、价值(TXW)”“今天,21世纪的当下,历史的接力棒轮到了我们80后的手中,我们正在全面进入社会,并在未来不远的将来接管社会生活的各个领域,成为整个社会的话语权阶层。我们准备好了么?”“听大师讲他们的学术心得,讲他们对社会、对人生的理解,会让我们给自己一个合适的定位,更清晰地看问题,更理性地把握将来。(WXY)”等表述,让人感受到了大学生的责任担当以及为这种责任担当负重前行的自信与喜悦,这种积极的情感能激发学生最大的能量去迎接挑战。

(三)通过“认同”,外部刺激成为大学生精神结构的一部分

莫戴尔认为,认同指“外部客体的代表,这个外部客体已经被纳入到自我当中形成了整体人格内部的永久组成部分,它是一种感知和幻想记忆的复杂混合物,这些感知和幻想是从很多发展阶段精简和压缩而来”。认同意味着“使之(或认为是)相同的过程”,例如当一个人在其自身内部合并了一个客体的心理画面,然后他就会像他感知的客体那样去思考、感觉和行动。认同是更高级、更成熟的内化形式,经过多个阶段发展而来的。学生通过内化讲座的相关内容,认同主讲嘉宾的思想观点和行事为人的方式,并在具体的实践中在潜意识层面按所认同的方式去做。“毫不夸张的说,这些(讲座)恐怕将是我一生的财富,给我的人生观和世界观带来了很大的改变。”(ZLL)“它(讲座)现在给我的思想震撼,只能交给时间,让时间来评价,它对于我意味着什么。”“在这里与那些著名的学者交流中,我进一步认识自己,我会时时以自己所崇拜的人物来衡量自己的行为,激励自己在生活中不断追求更高尚的目标。(LPP)”“接触不同的学科领域的专家学者,从他们身上看到了不同学者的风采,更重要的是明白了真正的学者并不是为了学术而学术,而是为学术而人生!(LPP)”这些表述表明讲座对学生产生了很深的影响,嘉宾的学术思想和价值观念在学生心理占据了一定的位置,对学生未来的行为会起着导向作用。

卡姆勒认为认同在“使得我们活跃起来,成为珍视世界并发现个体和社会活动意义的人这方面是重要的”。“倘若有朝一日,你我不幸被阻挡在困蹇的关口,或许那些在讲座中收获的吉光片羽般的信息片段,能于无声处点醒心靈对世间万象的灵感,让你我能在纷繁交错的线索中找到事件的脉络和人生的出路。(YH)”认同具有高位性,与人生的价值与意义结合起来,能激发学生应对困境的潜能,给予学生克服困难的密匙,引导学生正确处理人生境遇中关系个人发展和社会发展的问题。

五、讨论与结语

基于上文对大学生心理特点和思想政治教育内化机制的分析,从理论与实践角度看,要提高思想政治教育的针对性和实效性,可以从以下三方面进行重点考虑。

(一)及时准确了解和引导大学生的精神需求

“人的回归是思想政治教育话语体系改革的论域基础。”立足于人,就是要立足于人的需求,包括物质需求和精神需求。“人的需要不仅是构成人的生命活动的根本动力,而且是人的主体性、能动性和创造性形成的根据。”大学生会根据自身需要和价值尺度选择性地吸收所认同的信息。提供切合大学生精神需求的外部刺激是思想政治教育内化机制起作用的基础。“如果无法克服思想政治教育与人的需要之间的隔阂,教育者与教育对象便会陷入陌路困境。”离开大学生接受信息的价值判断与情感交流的思想政治教育是抽象而无效的。

现代大学生生活条件相对优渥,与物质方面的需求相比,他们对精神方面的需求更为强烈。他们有求知需求、审美需求、理想需求、信念需求等高层次的精神需求。参加抗击新冠肺炎疫情的医务人员中有近一半是“90后”、“00后”,充分说明了当代青年人有强烈的家国情怀和责任担当,而不是“垮掉的一代”,或只顾物质层面的享受。但当大学生的高层次精神需求所形成的心理镜像或期待未能得到匹配的外部刺激时,大学生就会降低精神需求以寻求合适的外部刺激。譬如,当大学生有关促进人类进步、推动社会发展、为国家繁荣富强作贡献等心理期待没有外部刺激相匹配时,他们可能降低心理预期,满足于找一份好工作,形成一个兴趣爱好,沉溺于自己的小确幸,甚至通过感官的刺激来获取精神上的快乐。大学生的精神需求是内化机制得以運行的基础。在开展思想政治教育的过程中,要及时准确了解大学生的精神需求,并对不当的精神需求进行合理的引导。

(二)科学精准选择思想政治教育内容

大学生的精神需求是进行思想政治教育的逻辑起点,也是思想政治教育内容之所以能内化为大学生固有精神结构的基础。思想政治教育的内容要贴近大学生实际,满足大学生成长发展的需求。通过对暨南大学“文化素质教育讲堂”的分析,发现反映人类历史发展规律、探究人与自然关系、剖析社会热点问题、彰显国家发展进步的知识能够满足大学生求知、审美、理想、信念等方面的需求。中国的教育是把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务,是要培养一代又一代拥护中国共产党领导和我国社会主义制度、立志为中国特色社会主义奋斗终身的有用人才。思想政治教育是实现这一目标的重要抓手。把正确认识世界和中国发展大势、正确认识中国特色和国际比较、正确认识时代责任和历史使命、正确认识远大抱负和脚踏实地作为思想政治教育内容,能够很好地将国家意志和学生需求结合起来。这“四个正确认识”引导大学生“在古今之维的历史视野中,学会正确认识世界和中国的发展大势;在中西之维中理性认识中国和世界大局;在群己之维中跳出一己之私,从历史脉络和时代方位中找到自己的使命和责任;在知行之维中将理想信念转化为改造现实的实践行动,在知行合一之中成就事业与人生。”

(三)增强思想政治教育内容供给者的亲和力和人格魅力

内化的认同环节是要达到与客体相同的目的。这个客体主要指思想观念,也可指承载思想观念的人。而要让大学生更好地认可、接受以及践行教育者传授的思想观念,教育者的人格魅力、道德素养有着重要的吸引作用。所谓“亲其师而信其道”。梅贻琦指出,“学校犹水也,师生犹鱼也,其行动犹游泳也,大鱼前导,小鱼尾随,是从游也,从游既久,其濡染观摩之效,自不求而至,不为而成。”影响思想政治教育实效性的一个重要方面就是师风、教风,师生之间应该是一种大鱼带小鱼的关系。要强化师德师风建设,引导教师坚持教书和育人相统一、坚持言传和身教相统一、坚持潜心问道和关注社会相统一、坚持学术自由和学术规范相统一,让教育者先受教育,让教师切实担付起学生健康成长指导者和引路人的责任。

参考文献:

[1]教育部思想政治工作司组编.大学生思想政治教育理论与实践[M].北京:高等教育出版社,2009:12.

[2]万美容、曾兰.90后大学生精神生活研究论纲[J].学校党建与思想教育,2015(1):8-11.

[3]郁顺华.大学生精神需求:高校德育的出发点[J].思想教育研究,2009(9):73-75.

[4][10]凌石德.论当代大学生的精神需求[J].湖北社会科学,2014(10):161-165.

[5]方红.关注精神需要,创新大学生思想政治教育[J].湖北社会科学,2009(2):181-183.

[6]陈鹏.运用马克思主义“精神需要—生产理论”构建思想政治理论课教学共同体[J].思想理论教育导刊,2018 (10):111-114.

[7]王芳.“精神需要———生产理论”视域下提升高校思想政治理论课教学实效[J].思想教育研究,2020( 9):112-115.

[8][12]马克思恩格斯全集,(第2卷)[M].北京:人民出版社,1957:164.

[9]王伟光.需要的类别和体系[J].北京社会科学,2000,(4).

[11]张澍军,孟婷.论思想政治教育的阶段性发展及其深层依据[J].东北师大学报(哲学社会科学版),2018(4):1-5.

[13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]Kenneth C Wallis,James L Poulton. 内化:内部现实的起源与构建[M].北京:北京大学医学出版社,2008:7,9,10,10,11,11,11,15,15,16.

[23]杨飏.大学生价值观变迁视野下的高校思想政治教育话语体系构建[J].思想教育研究,2017(12):70-73.

[24][25]张彦、王丽霞.论以需要为基础的人的本质与价值的实现——兼论新时代思想政治教育的本质与规律[J].思想理论教育,2019(5):47-53.

[26]冯秀军.时代新人培养与新时代的大学使命[J].东北师大学报(哲学社会科学版),2019(2):35-39.

[27]杨东平.大学精神[M].上海:文汇出版社,2003:48.

[25]张国启,汪丹丹.担当民族复兴大任的时代新人的逻辑内涵与培养理路[J].思想理论教育,2018(12):42-47.

责任编辑 许晓峰

*作者简介:罗发龙,暨南大学党委宣传部副部长、马克思主义学院教师;甘宇,暨南大学党委宣传部科长。

注:暨南大学的“文化素质教育讲堂”是本科生的一门公共选修课,参加16次(含16次)以上讲座并提交一篇有质量的心得可以获得2个学分。