走进通江通达古道

向晖

通江位于四川东北部,地处米仓山南麓,为出入川要道,历代兵家必争之地。南宋王象之《舆地纪胜》载通江“形势”,为“依三巴之旧域,控全蜀之左隅”。《通江县志(稿)》记: “通江县域,下连渠达,上接汉沔,川陕黔鄂之交通,夔渝梁垫之往来,莫不以此为捷径。”两条古道贯穿南北,即洋(陕西洋县)壁(通江唐置壁州)古道和荔枝道。

通达古道概况

通(江)达(绥定)古道,是洋壁古道和荔枝道的南向通道,从通江经下土门(平昌辖)过宣汉抵达县。通达古道全长180余公里,通江境内30多公里,途经木溪浩、乱石子、过街楼、长滩河等;横穿大通江河、长滩河,处于中低山区地带,最高海拔乱石子约900米。

清李钟峨《京师荔枝录》载:“涪江荔枝佳,小舟载硕果。乐温登岸起点,七日荔枝进宫。两驿站合一,一驿六十里,昼夜兼程,驿栈交替……自乐温经梁平、开江、通江、西乡,入子午谷道达长安。”“途经……折向西北行至土门二十里,向东北行三十里看跑马,向东行经过街楼三十里,穿场过街走乱石子……至毛浴镇。”

通达古道不仅是官商军旅的行进大道,更是巴山农民背二哥求职谋生的主要道场。

厚重的人文地理

通达古道沿线人文景观众多、自然风景优美,堪称地情文化宝库。

木溪浩(九根渡)。距县城几公里,地处通江河中游之畔,东南有小溪,淤一乌木,名木溪。旧传天旱时戽干溪水,乌木见天,则大雨必降,故名。旧为水路要冲,南来北往船只皆汇于此。木溪浩旧时有寺庙和简易店铺,来往商客可纳凉避雨,歇脚小憩。

向家营。距木溪浩2公里,相传明末张献忠部队于此分驻上、中、下3个营。此地以向姓为主,故名。

擂鼓寨。一峰独秀,最高海拔800米。寨上有石如鼓,相传早年每逢夜晚就有鼓声从山寨传出。明代蓝廷瑞农民起义军曾于此作战。有著名的新石器文化遗址。

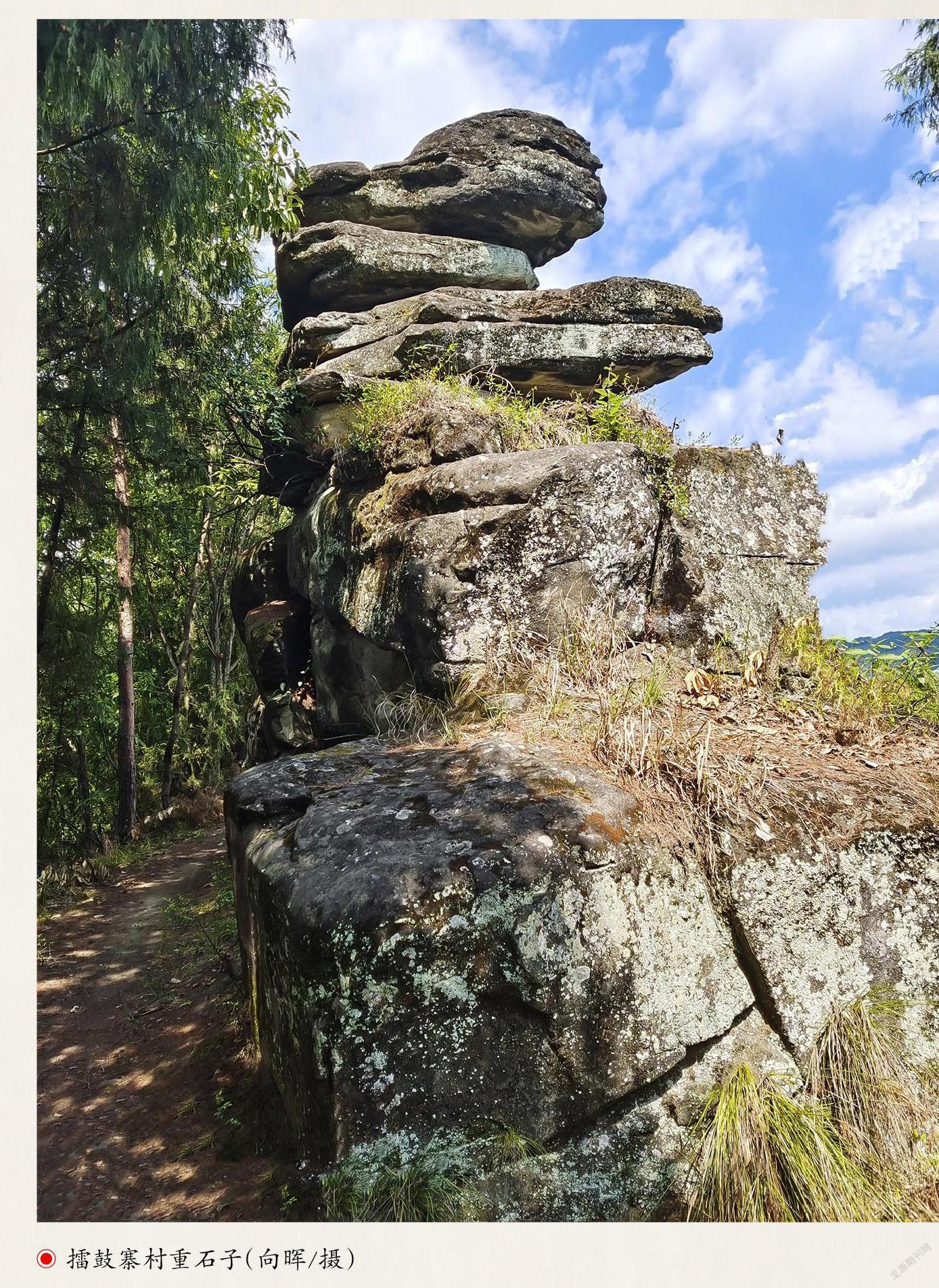

重石子。位于擂鼓寨山南延脊状山梁上,有四五巨石相重,高约5丈,气势雄伟,远近可观。旁有一盘状石头,称印盒台,中有一石柱,高数米;印盒尚在,石柱已毁。离印盒台100米处有一古寨,面积近1亩,三面绝壁,有寨门、石墙。

乱石子。因山梁乱石较多而得名。北到麻石场、南达梓潼庙,为古道中点,唐宋时期设置驿站。

虎台溪。紧邻乱石子西向大梁山腰,层峦叠翠,状如伏虎。居高临下,远山绵延,视野开阔,乱石子、擂鼓寨、重石子尽收眼中。旁有一溪,泉水细流,故称虎台溪,又称“猛虎出林”。

观音井。虎臺溪北下有观音古庙,庙下一井,水尤清冽,冬暖夏涼,长年喷涌不息,灌溉全坝农田。若滔诗《观音古井》云:“观音古井波滢滢,滋养山民百代兴。可歌可敬地下水,既无酬劳也无声。”

石人梁。在虎台溪西侧悬崖峭壁上古道旁,有石桩伫立,胸围近丈,高丈余;桩顶一颗椭圆形石球,远近视之,像巨人立在崖边,由此得名。相传,古代石人会在子夜呼喊一乡间人名,凡喊到之人,其家中定会有人高登或中榜。

老将坟。紧邻古道,因向贵轩墓而名。向贵轩,明末官至总镇,年老归乡办武学堂,被人诬告而遭冤杀。朝廷派人查实后,崇祯帝谥封“老将”,赐厚葬,故名。

圆峰台。脉自麻石场后黄梁嘴东南出,为平地独起之峰,台高10余丈,方圆约10里。台顶于清乾隆年间建一寺庙,庙侧一池,称为天池。池水不溢不涸,清澈见底,相传是道士所植。庙前石梯百余级,周围古木参天,两道牌楼辉煌,刊刻精致。庙内大小神像栩栩如生,钟鼓之声响彻云霄。阳春三月莺歌缓奏,牒板轻敲;盛夏南风熏熏,苍松摇曳;金秋蝉鸣贯耳,鸿雁掠空;寒冬红叶纷飞,丹霞如染。历来为文人墨客游览胜地。

过街楼。又称马三垭,位于乱石子山余脉断垭处,“因系通达之要道,旁建有一奎星楼,故名”。明朝时设粮仓,清道光《通江县志》载:“旧社仓凡七所,马三垭……以上俱邑令刘伸申请增建。”为原三合乡政府驻地。

龙王庙寨。现铁佛镇辖,马三垭山脉至此,突起一峰,三面峭壁千仞,一径可上,寨上林木茂盛,面积20余亩,寨下有一龙王庙而得名。

土城寨。亦名伏虎寨,系龙王庙寨余脉,铁佛镇后主山。上有石砌城墙,地势险要,易守难攻,为历次征战必争之地,董曾持曾撰《土城寨碑记》。有石刻门联,曰:“道德为藩篱不需雄兵百万,诗书作甲胄胜养猛将三千。”相传,明末张献忠部朱姓统领进攻土城寨,守军认为,“猪”来拱土不吉利,就把土城寨改为伏虎寨。

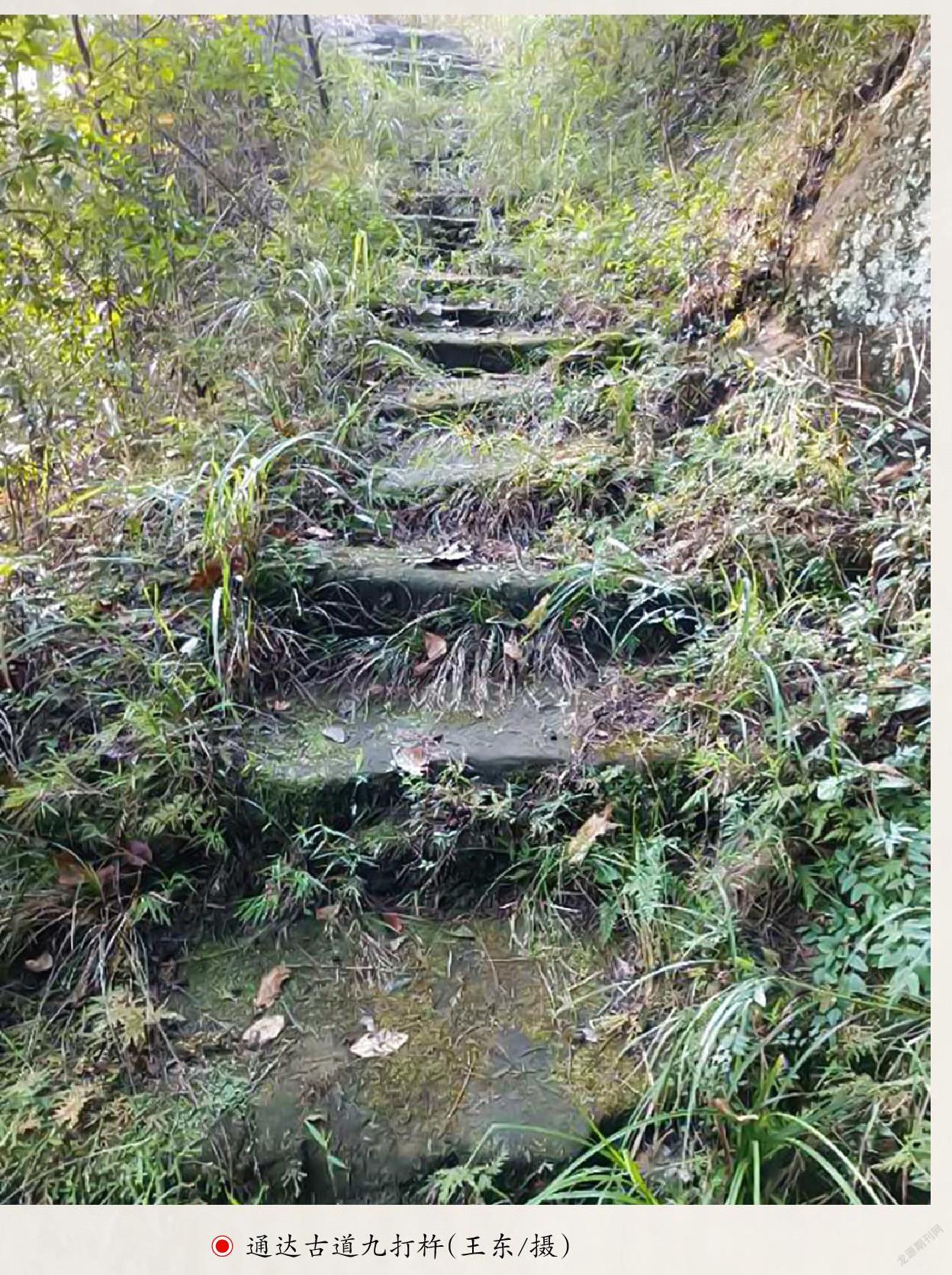

九打杵。紧靠老爷坝,是通达古道上最为陡险的路段。王家河由此而上到老爷坝,高差60余米。路行至此,连续9个倒拐的石板路,渐次升进。负重之人或汗流浃背,或气喘吁吁,要经数次打杵歇气,才能登到坝口。经9道拐临顶,右侧崖间,伸一石似狮头,上有小庙凌空。相传,村民曾见崖下河间9朵莲花盛开,故称九莲洞。过往商旅无不在此小憩,一览胜景。

南海寺。位于九打杵下王家河,河沟中并列两巨石,高数丈;两石顶端之间一石拱桥相连,其中一石顶有小庙,内奉观音神像;巨石四面环水,仅一侧有小径可通。溪水绕石而下,清澈荡漾,岸坡古松横卧,婆娑多姿。千百年来,行客过此,无不稍事休息,注目观望,每每心旷神怡,倦意顿消,誉为“南海寺”,乃古道奇观。

神秘的古文化

通达古道春在和麻石段,发现大量古代先民活动轨迹,是挖掘、研究古文化和巴文化的重要之地。

(一)以擂鼓寨为中心的新石器文化遗址

擂鼓寨中心遗址分布3个点:一在擂鼓寨山下,东西长100米,南北宽50米;二在距擂鼓寨600米处的文昌宫梁上,南北长150米,东西宽10米;三在距擂鼓寨400米处的凤凰堡上。遗址呈三角形,出土有建筑物残墙火烧土、炭核;有不同器型的口沿、底部器体残片,纹饰达40多种;有石斧、石锛、石箭镞、石球等,经测定年代在距今5000年以上。擂鼓寨南向约2公里的破石缸、东向约10公里的清水池天星桥水库亦出土有石斧、石锛等,与擂鼓寨新石器文化遗址有着紧密的时空关系。擂鼓寨及周边新石器文化遗址的发现,为通江乃至川东北地区史前文化找到了实物资料,为巴蜀5000年文明史提供了佐证。

(二)散落的巴文化信息

巴人视虎和蛇为图腾,极为崇拜;早期巴人居住石洞、岩缝,对石头有着深厚的感情和依恋。以虎台溪为中心的周边,很多古地名诠释了这一内涵,如虎台溪、麻巴石(巴人喜苎麻,为提神和织衣所用)、高石梯、乱石子、顺石岭、黑岩坪等;虎台溪周边曾发现众多蛮洞子,相传是巴人居住或墓葬场所,惜大多已毁。过街楼东侧南昌沟西岸有一“写字崖”,白岩中石壁直立,上有奇怪文字(符号),若隐若现,模糊难辨,传说很多,莫衷一是,笔者推测是巴人所遗。虎台溪还发现疑似巴人使用的水缸等。

巴文化与擂鼓寨新石器文化是否存在内在联系,尚需考证。但至少表明,巴人活动轨迹与古代先民繁衍生息有着不同时间、相同空间的交集。

红色古道耀千秋

通达古道在川陕苏区时期,充分展现了其重要地位和无限魅力,古道和沿线农民为苏区发展作出巨大贡献。

(一)运输大通道

1933年7—10月,苏维埃政府整修通达古道,“又整修了从通江城至木溪浩,再至过街楼,再至长滩河至下土门130多里的干道山路”。红军在长滩河上还架起了浮桥。

1933年11月,宣达战役结束后,“从通江城到达县城的340里途中,就设有木溪浩、过街楼、长滩河共20多个招待处”。“招待处设在长滩寺庙子里。因住房不够,还用谷草、竹笆搭盖了几间可容近200人睡觉的临时草棚。红军从达县搬运胜利品,组织的运输队员成千上万。路过长滩河招待处时,是用12口毛边锅煮饭,连续几个月白天晚上未熄过火。前面是运输队,后面是担架队,高峰期一天要煮3000斤大米”。

“‘宣达战役一结束,红四方面军总部就决定将缴获的刘存厚原兵工厂、造币厂全套设备及原材料搬到通江。兵工厂机器共138台,其中大园车、碾片机、压力机等主件十分笨重,都在千斤左右。原材料堆积如山……总计上百万斤。赤江、赤北、红江三县组织10000多人的运输大军参加搬运。”“一到晚上,人们打起火把行走,火光闪闪,看不到尽头。景象十分壮观。”

(二)古道上的红色政权及医院

川陕苏区时期,古道沿线建有竹子坎、麻石、虎台溪、过街楼、刘坪等10余个乡苏维埃政权机构,属赤江县辖。

为配合万源保卫战和宣达战役,麻石场建有红三十军军医院,军长余天云,政委李先念。红军伤员就是经通达古道,源源不断地护送到红三十军军医院医治。高峰时期,住院伤员600多人,由于床铺紧张,在附近长坡里、黄梁坝租用大量民房以解燃眉之急。军医院附近共葬有烈士300余名。麻石场下铧二沟建有邝继勋烈士墓,墓碑修建于1984年。邝继勋,历任红六军、红四军、红二十五军军长,1932年任川陕省临时革命委员会主席,次年被张国焘秘密杀害。

(三)古道孕育出的红色人物

川陕苏区时期,古道沿线有数百人参加红军,涌现出陈彬、吴荣正、向思爵等数十位红军将领和革命烈士。

陈彬,蒲家坪人,1961年被授予少将军衔,原国防科工委主任。

吴荣正,白马村人,1955年被授予少将军衔。向思爵,虎台溪人,曾任川陕省苏维埃政府文化教育委员会主席,1936年在甘肃境内作战牺牲。

向思宽,高石梯人,1933年任竹子坎乡苏维埃政府主席,一家7人随红军西进。大儿子向云德、二儿子向云仁、三儿子向云道、四儿子金和尚、五儿子兴成子参加红军,全部牺牲。

辉煌灿烂的族群文化

古道是先民拓展生存空间、交流文化、认识外界的载体,择古道而居是族群生存和繁衍的首选。通达古道沿线土地肥沃、宜居宜耕、交通便捷,是历代人口密集区,以向、王、苟三大家族为盛,点亮几百年通江历史的天空,熠熠生辉。

(一)向氏家族

向氏始祖自南宋末年入川,发于通江至诚九子坡,兴于虎台溪。元初后,向氏后裔陆续分迁各地,西至广元,南至重庆,东南至万州、湖北恩施至三峡,北至陕南,集中在恩广高速一线、大巴山南麓一带,遍及100余市县区,人口计40余万。

1.虎台溪向氏宗祠。始建于明代。其祠为庑殿式,造型新颖,雕梁画栋,四周建走楼。堂前一巨石近丈高,上修楼高数层,为向氏闺秀盛夏绣花楼。廊檐妆饰,灿烂辉煌,花鸟人物,千姿百态,宛若生灵,故有“猫儿林祠堂一枝花”的美赞,享誉川东北。通江向氏历代名人辈出,盛于宋元,辉煌于明代。

2.向氏先贤代表。通江历史上共有进士(文科)10人,向姓占3人,分别是向翀、向玉轩、向胤贤,举贡廪庠逾百人。明代,治南建有四贤祠,向姓占3人,分別是南宋知巴州向佺和明朝监察御史向翀、固原通判向阁;通江四贤历400多年,一直受邑人敬仰、供奉,香火不断。

向佺,南宋抗蒙名将,举人,任巴州知州时,镇守得汉城,有战功,被敕封为“开国将军团练使”“有勇且略,独守孤城”,战死檬坝塘,厚葬。明英宗年间,虎台溪建有龙翔庙,专祀向佺。

向翀,字九霄,明成化年间进士,广东道监察御史,晚年隐居虎台溪观音井。明孝宗弘治皇帝分别给向翀及家人以诰封(4件)。向翀在任励精图治、克己奉公、勤政为民,且文学水平极高。他治家严谨,诗书继世,缔造了“御史家风”,出现通江历史上绝无仅有的“一门三进士”,其家族兴盛历150余年不衰。

向阁,翀之孙,明嘉靖戊午科举人,平凉固原通判、藩府长史。因为民请命上疏《呈茶课》被皇帝采纳,县邑百姓茶税大幅减少,缴税方式也得到改革(便民),深得百姓拥戴,被祀为乡贤。

向玉轩,字西昆,阁之孙,明崇祯甲戌进士,历任崇祯翰林院侍讲、编修,风采表著大学士;清代历任西安布政司、山东乡试主考、行人司正前吏科都给事中。晚年退隐诺水河,以山水为伴,颐养天年。著有《西昆诗集》《金童山房记》《二洞记》等。

向胤贤,字振霄,明神宗万历丁未进士,历任慈溪县知县、南京主事、广西布政使。

向翊清、向为璋父子。晚清廪生,向翊清斥资在虎台溪大坟坪下修建学校,开设大学堂,父子俩执教60余年,教授学生千余人,其中取得功名的举贡廪庠60多人,享誉县境。

(二)王氏家族

王姓始祖南宋末年入川,其后裔起于麻石镇小柏树,盛于马三垭。后裔陆续分迁四川、陕西、重庆等省市各地,如今遍及数百个市县区,人口近百万。通江王姓历代举贡廪庠百余人,社会贤达辈出,曾有“日支十石俸,天养一家人”的美称。

1.马三垭王氏宗祠。马三垭王氏宗祠修建于明嘉靖年间,位于过街楼北侧半坡,人称“仙人怀抱”。左右群峰环抱,前坡9根古樟挺拔,后山松柏苍翠,面观大东山犹如天然贡桌。依山建筑,宏偉壮观,享誉全川。近年,王氏家族后裔对宗祠又重新修饰,扩建展厅、画廊、文化墙和休闲场所,创办刊物。省内外寻根问祖、尊宗敬祖的族友纷至沓来,或泼墨染丹、吟诗作对,或讴歌盛世、续创辉煌。

2.王氏先贤代表。王鼎,字昭武,王鸣珂之子。明末清初家遭兵燹后,辗转流离,苦辱倍尝。清康熙二年(1663)获岁贡后,毅然弃学从农,躬耕于陇亩之中,植播于草莽之际,建房于先人宅第之上,遂家业兴旺。其艰苦创业,崛起于穷困之中,成一代楷模。

王树坊,龙王庙寨人,累考不第,遂务农从商。经数年,家道殷实,富甲一方。清同治三年(1864),他利用垂云洞耗巨资建立“垂云书院”。书院依山傍岩,楼阁层叠,工艺精美,文风浓郁。内设文武两堂,其文学堂世代相传,延至中华人民共和国成立初期。王树坊3次从重庆购买印书板模,并请技师到此刻板长达15年;刻成的书籍字板共50多万张,每年印书近千卷。“又捐己田百亩,作该校常年之费”,《通江县志(稿)》赞王树坊义举“此通邑亘古所无者”。

王洪模,“老爷坝”的老爷,清道光年间因征战有功钦赐花翎,署汉中镇左前营游击东江营都司,晚年回归故里。王洪模墓高大宽敞、古朴典雅,上有房罩遮护,前临梯田,后山林木葱翠。

虎台溪向氏和马三垭王氏祠堂,同一古道,山脉相连,相距不过3公里,两大旺族聚居区域紧紧相依又界限分明。400多年来,两姓世代联姻,形成家族大融合,“向王两姓可以打架,但不能骂人”之说,妇孺皆知。这一融合无疑对推动家族兴旺、文化繁荣与传承、社会稳定等起到十分重要的作用,并产生深远影响,直至今天。因三合乡历代文风盛行,出类拔萃者甚众,被赞为文化之乡。这是一个非常奇特的现象。

(三)苟氏家族

苟氏家族主要聚居在长滩河一带。自明代以来,苟氏家族辉煌显赫,享誉县境。

苟璋。明孝宗弘治年间,任南京巡城兵马司,晚年荣归故里。皇帝恩允修建“司马陵”。坟前竖有牌坊,排面高大,设计精巧,中敬“司马陵”3字。后人把这里尊称为“下兵马坟”。苟璋的父亲苟春被敕封为“南京巡城兵马司文林郎”,逝后在社口河建有祠堂。堂外侧石刻兵将、战马若干,姿态各异,形象逼真;惜年代久远,只有旧基尚存。人们把这里称作“上兵马坟。”

苟惠、苟溥。明正德初年,鄢蓝农民起义风起云涌,席卷川东。县令命乡绅苟惠及苟溥组训乡勇,厉兵秣马,设卡阻击。苟溥英勇善战,多次获胜。在一次追击战后,临溪下马饮水,不料突遭义兵伏击,壮烈尽忠。乡民在此地燃化他的弓箭等战具,后称此地为“化弓溪”。朝廷谥封苟溥为“尽忠郎”,立碑纪念,塑有苟溥石像,碑柱之上刻有钦赐挽联曰“汉关宋岳之芳”,今碑像全存。当年苟惠、苟溥训练兵马的大操场改成大田,“跑马田”“跑马乡”之名由此而来。

盛行的宗教文化

寺庙道观既是乡间百姓祈求富足、消灾避难之地,也是古道过客祈求平安、财富、登榜的心灵驿站。通达古道沿途寺庙道观可考的有向池观、玄贞观、铁佛寺等数十个,分布之密、规模之宏、历史之远、香火之旺,十分罕见。

向池观。原名明贞观,位于虎台溪之南2里许,建在突起的山包上,周围松柏参天,数十公里外可观。初为道观,后三教合一。整个庙宇,造型古朴,巍峨壮观。正殿高大宽敞,中供三清神像。一年四季,晨钟暮鼓,香火不断。民国年间,乡民陆续在正殿旁增修礼堂、教室。

玄贞观。位于过街楼,始建于明朝,清光绪年间乡贤王绍训翻修。殿内菩萨点金画彩,金光灿灿,杀气腾腾。首塑的王灵官,身高丈余,面目狰狞,手执降魔鞭,腰嵌照妖镜,脚踏火龙车,气像俨然。山门外塑有速报神,青面红髯,目似铜铃,齿如钢鞭,腰悬千里镜,脚踩地脉神,威风凛凛。玄贞观前,建有精美戏楼。

铁佛寺。又名龙泉寺,位于刘坪山下。建于唐朝,向翀《重修龙泉寺碑记》曰:“自唐以下,屡经兵燹,修复之沿革莫详。”自明正统己巳至成化壬寅,历30年,经本净、万田、真渊3僧人先后修缮方成。建云楼宝阁,中塑观音神像,下绘四大天王,楼阁巍峨,后先相望,台殿恢弘,金碧辉煌。共计正殿3间,东西廊舍共10间,楼1间,高3丈,为当时县域胜景。

通达古道打通了巴蜀和中原文化融合的瓶颈,串起了人类前行的脚步,加速了历史发展进程,其功与日月同辉。通达古道虽已完成使命和担当,黯然谢幕,但一个个神秘的足迹、一群群鲜活的面孔、一段段感人的往事,在这块肥沃的土地沉淀、升华,历久弥新,光芒四射。不忘历史,开创未来。我们应关注、研究通达古道,做好资源调查、保护和开发利用,激励当下,造福后世。

(作者单位:通江县地方志办公室)