小提琴不同把位下弦振动的频谱分析

陈诗靖,倪 杉,周 莉,娄家本

(中国地质大学(武汉)艺术与传媒学院,湖北 武汉 430074)

小提琴音色的研究涉及乐器声学结构、弦振动、声频谱、演奏技法等多个方面,在小提琴的制作工艺、乐器识别、电子小提琴建模等方面有着重要的作用,除此之外还对演奏技法、作品创作等有着重大影响.

“音色,乐音的品质特征,能够将音高、音强和音长都相同的两个音区别开来的一种声音属性”[1].关于音色的研究主要集中在它的声音特征方面.已有研究表明,音色一般可用2~4维声音特征表示,其中声音的对数起振时间(Log Attack Time,LAT)以及频谱质心(Spectral Centroid,SC)这两个维度对音色的影响最为显著[2].LAT反映了声音能量在上升阶段的速度,上升速度越快,LAT的值越小.一些研究发现起振长短会影响声音音色的明暗度和柔和度[3-4].SC反映了声音的明亮程度,是在一定频率范围内通过能量加权平均得到的频率值.SC的值越大表明声音越明亮,谐音越丰富.肖武雄在《频谱音乐的基本原理》[5]中也强调了谐音对音色的影响,谐波分布情况对单个乐音音色的对比有着重要的作用.杨波等[6]利用数学建模的方法,分析小提琴音阶中各音的谐音分布情况.王琪等[7]从频谱包络中提取了小提琴个体的鉴别信息,包括谐音及共振峰.这些研究证明了谐波分布对于音色的重要影响.

除了乐器的声音特征,许多研究者还从乐器的物理参数、发声机制和演奏技法等方面进行音色的研究.其中,演奏技法会带给小提琴明显的音色变化,而换把作为一项重要的基本技术,是小提琴拓展音域、表达音乐语言和丰富音乐色彩的一种技术手段.

通过肩部、左手手臂、手腕、手指根部的伸张收缩带动手指在指板上前后移动(除了扩张指以外)的动作称为换把[8].而把位就是“左手在指板上由第一指与拇指的相互关系和相互作用所决定的,能够在左手不变的条件下演奏所提出的乐音序列的位置”[9].在一个把位上,左手4个手指能奏出一组音,每变换一个把位就会产生新的一组音.把位的划分通常以左手第一指(食指)在琴弦上的按音位置为准,并以自然音级往上推算.小提琴的把位大概可划分为14个,常用的把位是1—7把,其中1—4把为低把位,5把以上为高把位.

小提琴换把的研究主要集中在换把的教学上,对于换把本身带来的音色变化的研究较少.换把带来音色变化的实质是相同音高下4根琴弦之间的音色对比.一些研究发现,用不同的弦弹奏音区、音高完全相同的音会给人带来很大的感官差别[10].这种小提琴把位变化带来的音色改变对小提琴琴弦工艺以及作曲家的创作有很大意义.意大利作曲家贝里奥于1985—1995年创作的《模进》第8首就是利用小提琴相同音高但不同琴弦的音进行创作,从而获得丰富的音色.

在乐音音色的分析比较中,人是声音质量的最终判断者[11].然而单纯依靠主观评价的方式无法准确表达不同音色间的细微差异.因此本文提取了小提琴单音的起振时间、振幅大小、谐音清晰度、非谐分音分布等多种参数,从时域和频域对音频进行分析,从而实现对音色的客观分析.

1 实验材料与方法

实验硬软件设备主要有小提琴、录音设备罗德NT5和音频分析软件SPEAR.

1.1 实验数据

本文使用自行录制的小提琴单音作为数据库来源,录音完成后未对音频做后期处理.样本音频包括:2组共32个单音样本,均为E5、F#5、G5、A5,4个单音×4根弦(EADG4弦,其中E弦最细,G弦最粗).小提琴同一个音在不同琴弦的把位使用规律是:弦越细所用把位越低,即E弦把位最低,G弦最高.这里,单音样本E5在E弦上所用把位为空弦,在A弦上所用把位为1—4把,在D弦上所用把位为5—8把,在G弦上所用把位为9—12把;单音样本F#5在E弦上所用把位为1把,在A弦上所用把位为2—5把,在D弦上所用把位为6—9把,在G弦上所用把位为10—13把;同样,单音样本G5、A5以此类推.

其中第1组单音样本(16个)用于频域分析,由“连弓”技法演奏,每个单音以每分钟60拍的速度演奏4拍,每个音长度约为4 s.第2组单音样本(16个)用于时域分析,由于弓弦乐器属于持续音乐器,因此如使用正常弓法,则无法得到精确的峰值点.因此,第2组样本使用“顿弓”技法演奏,即一音一弓,奏出短促有力的声音.最终音频的采样率为96 kHz,采样精度为24 bit.

为减少演奏误差,演奏者尽量保持力度一致,同时每个素材都演奏多遍,最终挑选最稳定的那遍作为实验信号.本实验所用样本单音可以用所有把位演奏,因此样本具有一定的代表性.

1.2 实验方法

声音具有频率模式和时间模式,在分析声音时要包括声音的频率、时间二重性[5].频域分析(Frequency domain analysis)是从频率(Frequency)、振幅(Amplitude)、时间(Time)三者的函数关系中提取参数分析,它可以由其中两两参数构成函数关系,也可以由三者共同构成.通过这些函数关系我们可以分析其谐音分布情况.

时域分析(Time domain analysis)则是以声音在时间过程中的振幅变化为对象的分析,声音自发生开始至结束包括起振(Attack)、衰减(Decay)、持续(Sustain)、释音(Release)4个部分.小提琴的声音包含了这4个部分,由于声音的起振、衰减及释音阶段有较多的噪声,因此在频域分析中我们选择第1组音的持续阶段作为分析的对象.由于每个音的长度约为4 s,所以选取每个样本的中间持续部分的1 s作为研究对象.在时域分析中我们选择第2组样本的起振阶段的音频进行分析.

2 实验结果

2.1 频域分析

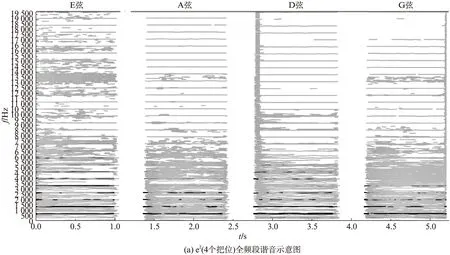

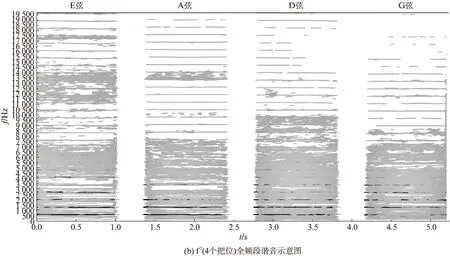

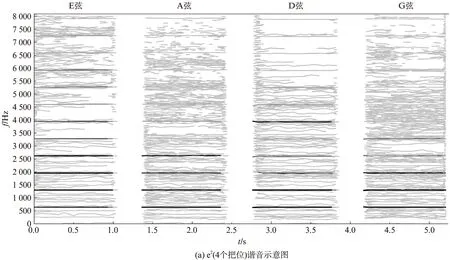

通过SPEAR频谱逻辑分析,可以清楚地找到所有谐音的位置,E5的谐音示意图如图1所示.其中横坐标为时间,从左至右分别对应E弦、A弦、D弦、G弦的数据样本,纵坐标为频率.

图1(见 第334页)中最下方黑色直线为基音即小字二组E,上方多条连续黑色条纹是基音的谐音,这些谐音基本上都与基音成整数倍关系.谐音间灰色不连续条纹是非谐分音,这些非整数倍的非谐分音对音色起润色作用.如图2(见 第334页)所示,对比4个单音样本可以明显发现,除E弦演奏的单音,其谐音在所有频段都非常清晰外,其他A、D、G弦在高频段的谐音清晰度依次递减,G弦在17 000 Hz以上的谐音几乎没有.对比几个弦的非谐分音可发现,E弦演奏的单音,其非谐分音的分布更广更均匀,从0~20 000 Hz均有分布.而E、D、G弦演奏的单音在8 000 Hz以上的非谐分音较少.除此之外,A弦与G弦的非谐分音分布较为相似,在13 000~14 000 Hz有明显的非谐分音出现;G弦在高于15 000 Hz后谐音及非谐分音均不明显;D弦在9 500~10 000 Hz有明显的非谐分音出现,且在8 000~10 000 Hz也有明显的非谐分音.

图2 4种单音的谐音对比示意图Fig.2 Schematic diagram of homophonic comparison of 4 tones

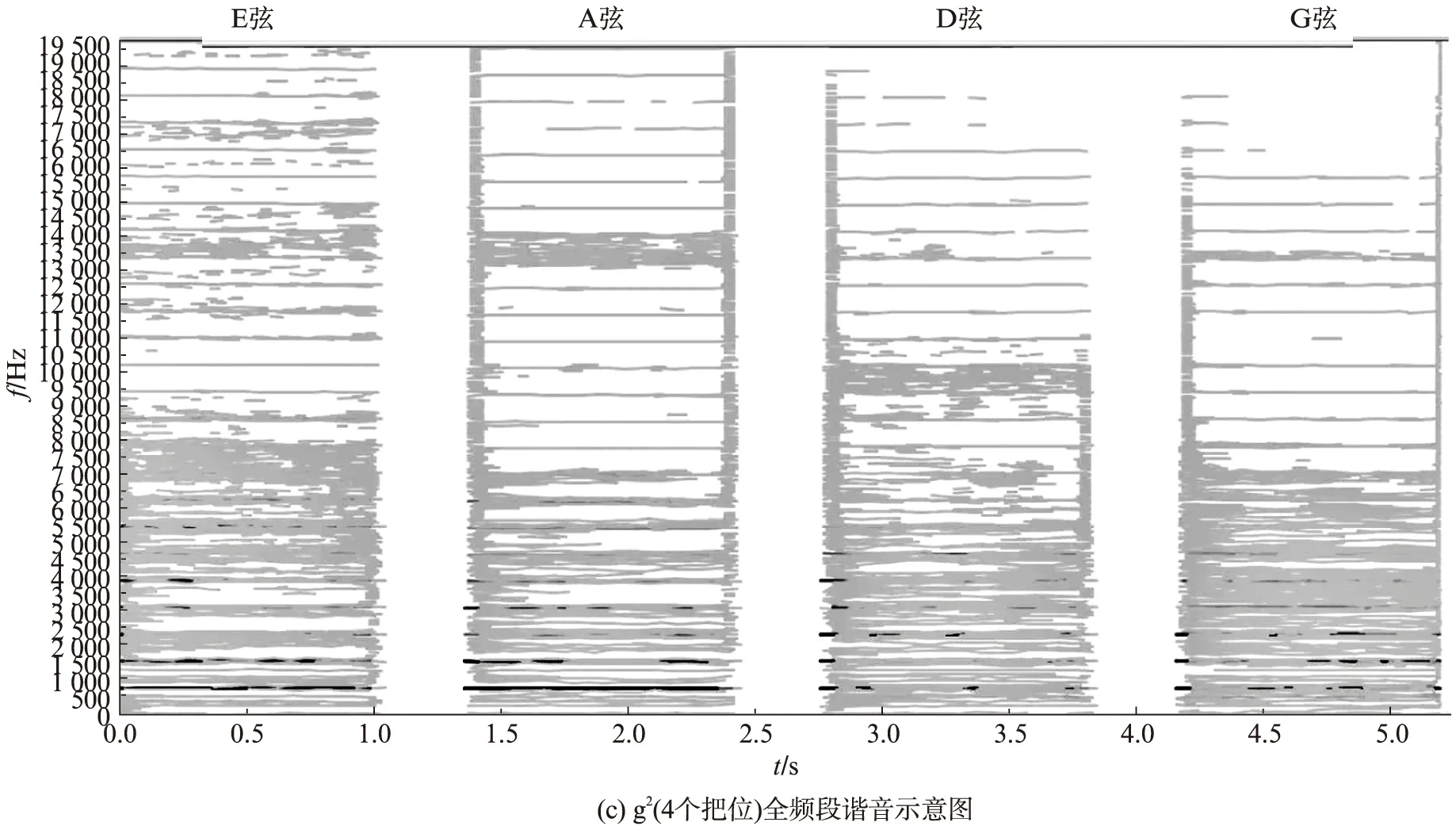

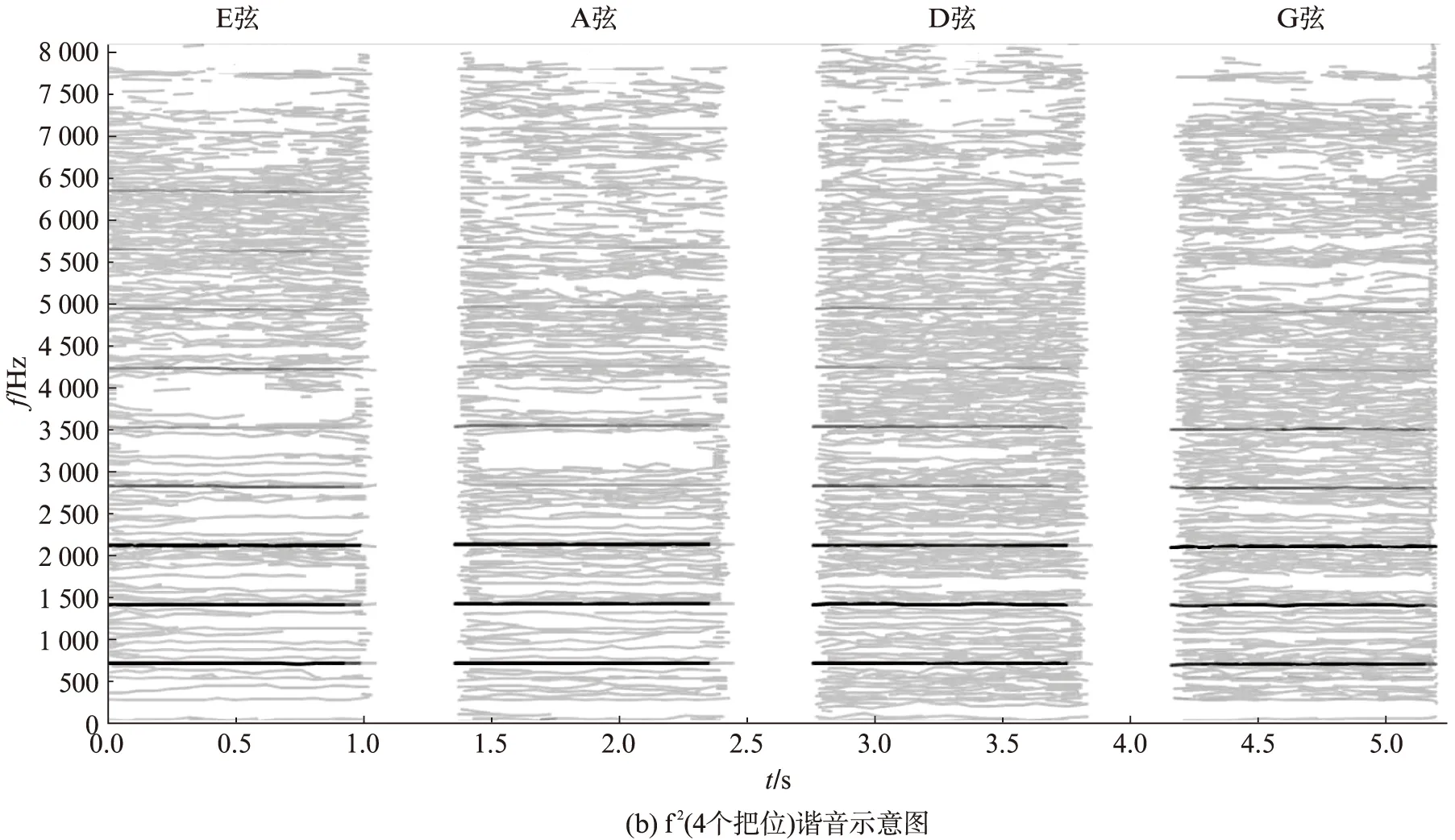

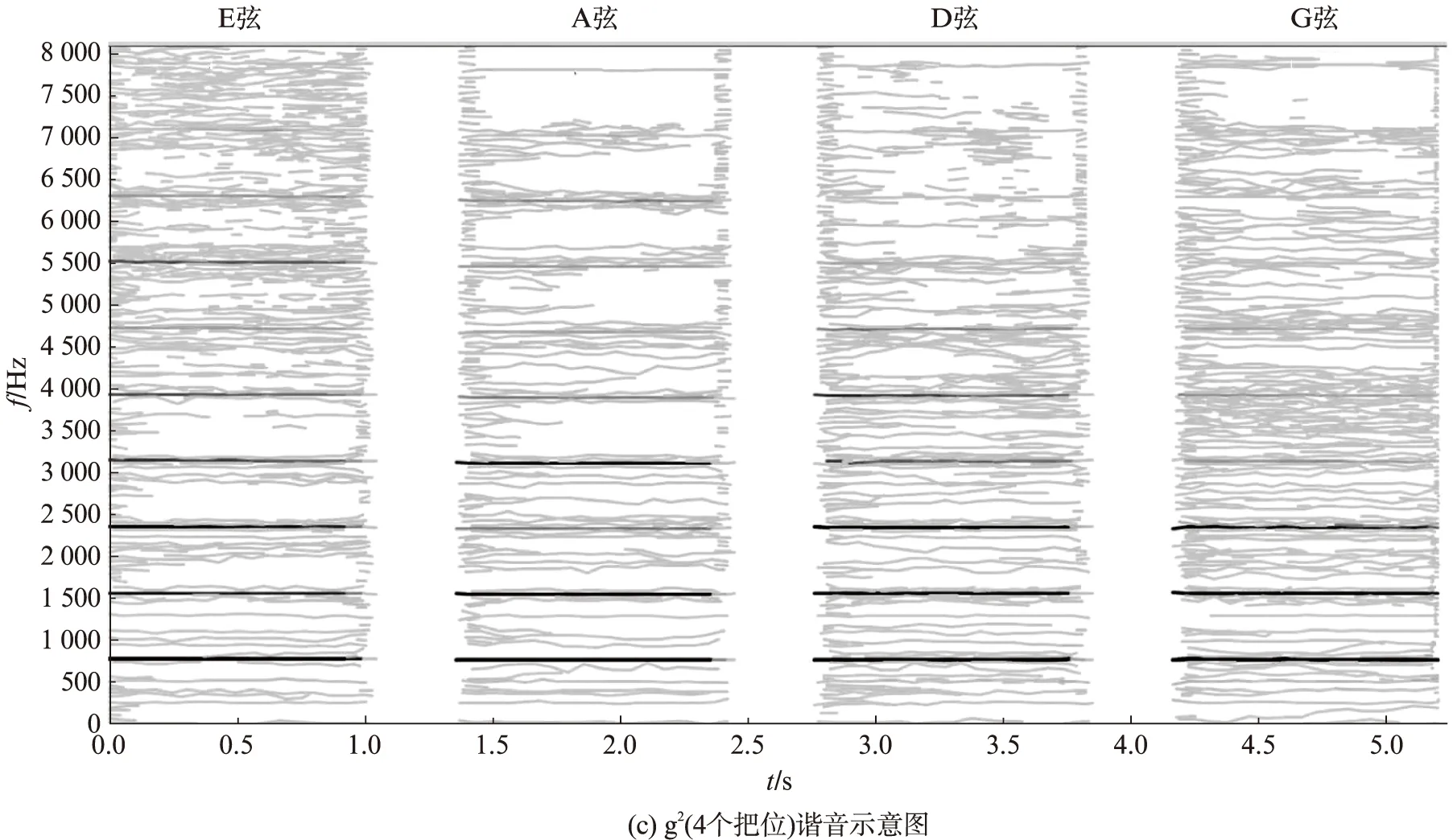

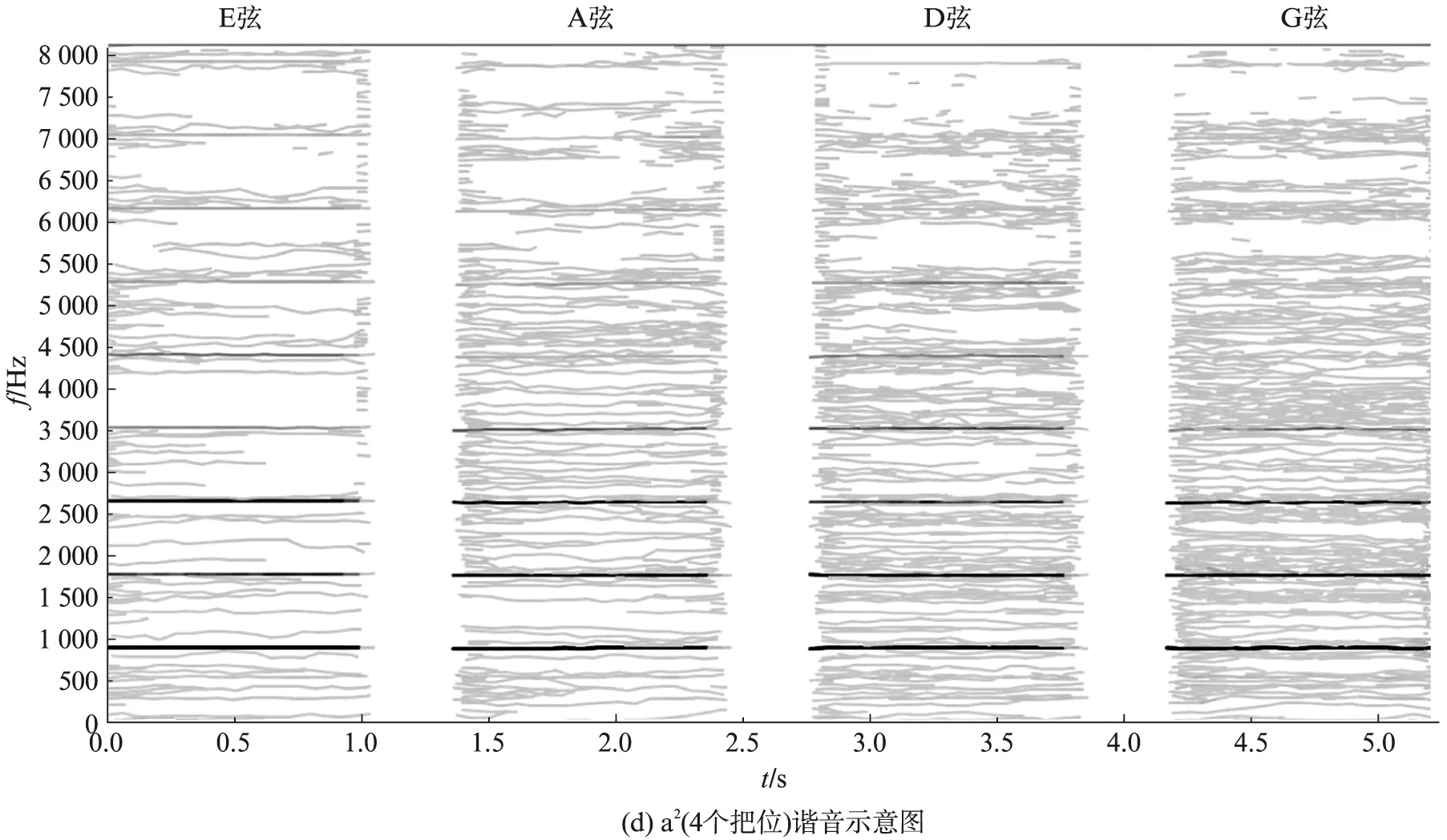

在图3(见 第336~337页)中可以更加清晰地观察8 000 Hz下的谐音对比的情况,我们发现4种弦最大振幅的谐音均不相同.有意思的是,G弦的非谐分音对比其他把位更加丰富且均匀.在谐音的丰富度和清晰度上由高到低的弦分别为G弦、D弦、A弦、E弦.我们猜想,这是由于G弦弹奏时把位更高,而在十分靠近琴码的位置要拉出满意的声音是困难的,靠近琴码拉弓需要增加弓速和弓压.弓压大会使得声音在3 000~8 000 Hz频段的成分较为丰富,产生了很多非谐分音,使音色更加丰满.

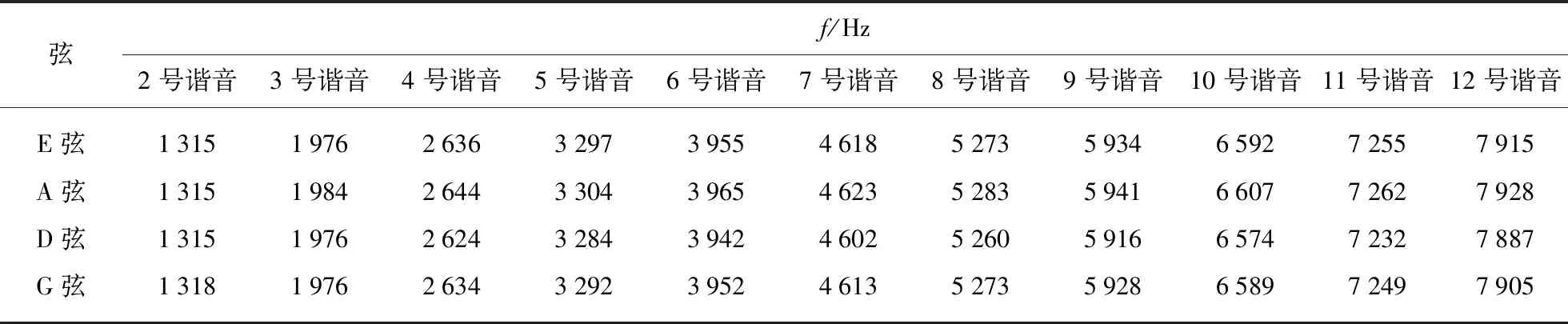

同时我们对8 000 Hz以下的包括基音在内的12个谐音进行分析.以小字二组的E为例,整理了不同弦下的除基音以外的谐音频率值,如表1(见 第337页)所示.

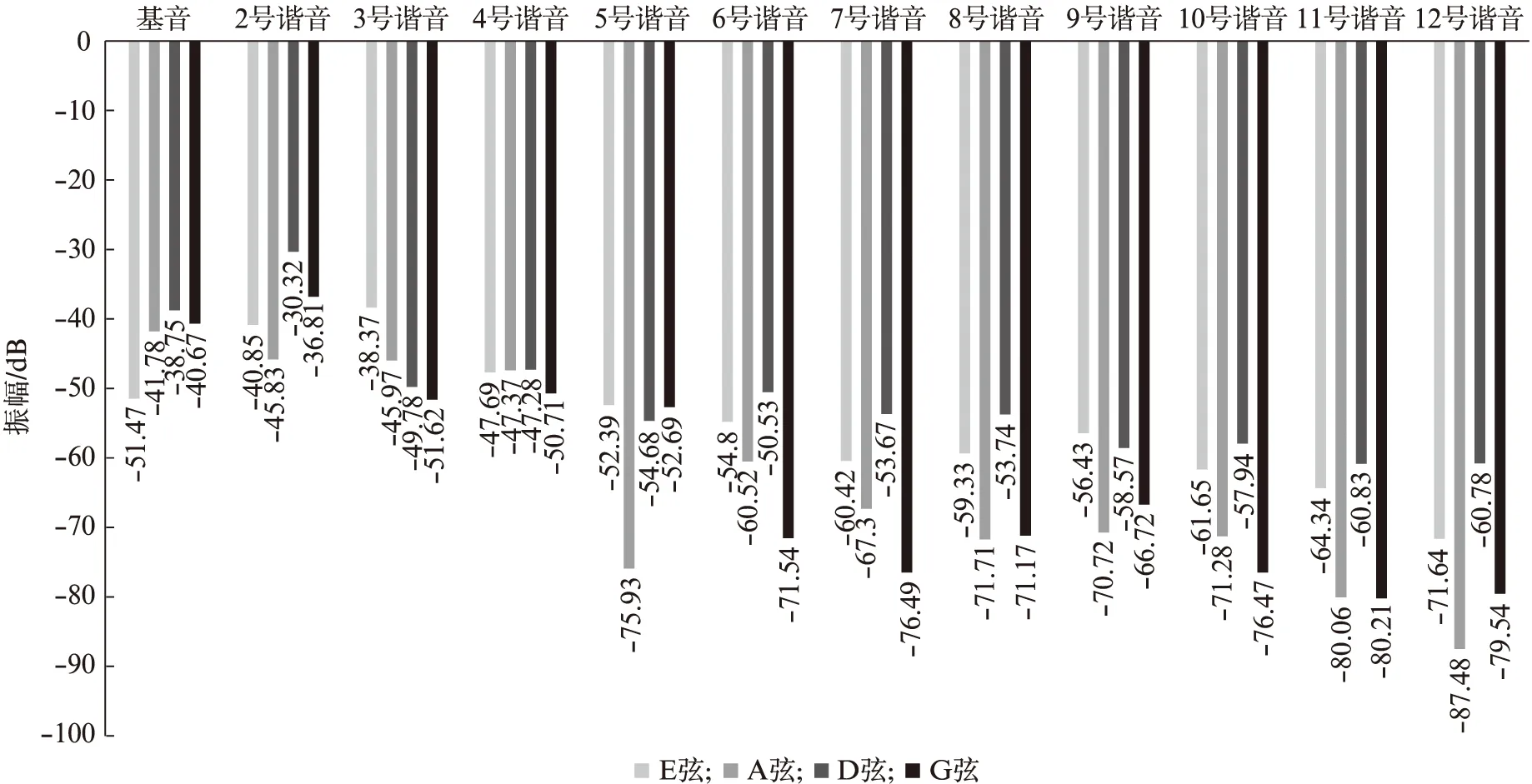

从表1我们看到,小提琴不同弦的谐音频率略有差距,但波动不超过50 Hz,且频率越高的谐音波动越大.除去误差的因素,不同弦下的谐音没有较大差异.随后我们对比了这些谐音的振幅值,发现其表现出了较大差异.同样以小字二组的E5为例,结果如图4(见 第337页)所示.

由图4可看出,2—5号谐音中,每个弦的振幅差距较小(A、G弦较弱于E、D弦);6—12号谐音中,E、D弦的振幅较强(E弦较强于D弦),A、G弦振幅相对较弱(A弦较强于G弦),且差距较大.整体来说,前5号谐音振幅相对较强,其中2号谐音的振幅往往超过了基音振幅;6—12号谐音中,8、9号谐音的振幅相对较强.

图3 8 000 Hz下4种单音的谐音对比示意图Fig.3 Schematic diagram of homophonic comparison of 4 single tones in 8 000 Hz

表1 E5音在不同弦下的谐音的频率值Tab.1 The harmonic value of the E5 on different strings

图4 E5音在不同弦下的谐音振幅值对比Fig.4 Comparison of harmonic amplitude values of E5 on different strings

2.2 时域分析

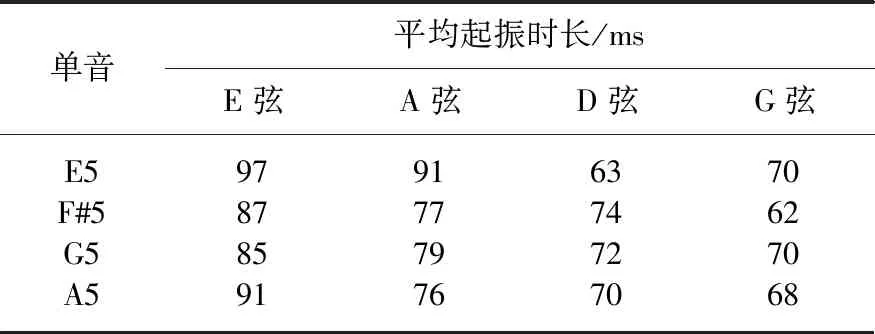

任何一种声音都有起振阶段,起振是影响音色的重要参数,它决定了声音从开始发出到最大振幅所需的时间长短.我们通常认为琴弦越粗琴弦的质量就越大,相对来说琴弦充分振动所需的时间就会越长;较长的琴弦比较短的琴弦起振更慢[12].通过对小提琴单音“顿弓”样本的起振阶段进行分析,发现小提琴起振时长大约在80 ms左右,如表2所示,可以排序出小提琴平均起振时长从长到短的琴弦分别为E弦、A弦、D弦、G弦.

表2 各音在不同弦下的平均起振时长Tab.2 Average duration of vibration at different strings of each tone

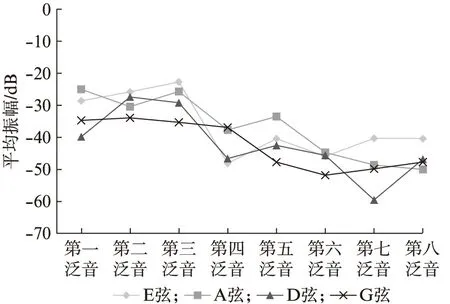

图5 E5音(“顿弓”奏法)在不同弦下的谐音平均振幅值对比Fig.5 Comparison of average harmonic amplitude values of E5(“martele”playing method)under different strings

同时,不同琴弦的谐音列在时域特性中的振幅变化既存在基本规律,也有着各自的特点.由于粗弦调到同样音高时,一般演奏者会采用比细弦更大的拉力演奏而导致琴声变大,因此本实验要求演奏者保证力度基本一致,采用大力“顿弓”降低该影响.最终发现,以E5样本为例(图5),可以看出4根琴弦的整体变化趋势较为一致,其中E、A弦的整体振幅明显高于D、G弦的整体振幅.1—4号谐音振幅明显大于5—8号的,这也与以往对于琴弦振动特性的研究[11]相符合.那些研究证明乐音频谱中前5个峰值(包括基音)的波形区域及振幅配比关系会对乐器音色产生直接影响[11].对比基音与前4个谐音的起振阶段的时间-振幅变化,易发现谐音的振幅变化差异不大且并不规律.

3 结 语

通过对小提琴相同音高下不同琴弦演奏的单音频谱的分析可以发现,在频域分析中,不同琴弦所发乐音在谐音频率方面有着明显的规律变化.在频谱清晰度上,除E弦的谐音在所有频段都非常清晰外,其他A、D、G弦在高频段的谐音清晰度依次递减;在频谱丰富度上,8 000 Hz下G弦的非谐分音比其他把位的更加丰富且均匀,此时谐音的丰富度和清晰度由高到低的弦分别为G弦、D弦、A弦、E弦,而8 000 Hz以上频谱的情况正好相反.

由于乐器音色很大程度上会受到人的生理条件以及听觉心理认知的影响,许多研究探讨了有关小提琴的不同音色的语言描述,并将这些术语与小提琴声音的声学变化结合起来.一些研究表明,8 000 Hz以上的声音为乐器的超高频谐音频段,影响着音色的透明度;而8 000 Hz以下的声音影响着音色的清晰度和饱满度,特别是1 520~6 080 Hz段,此频段的振幅大小对音色的清晰度有较大的影响[13].因此,可以说同一个音在细的弦上演奏,声音更明亮,而在粗的弦上因为中低频更丰富,从而使得声音更有厚度.由于小提琴把位的划分,在相同音高的情况下,E、A弦通常为低把位演奏,D、G弦为高把位演奏.我们可以说,在相同音高下,使用低把位演奏的音色更明亮,更能体现乐器特点,而使用高把位演奏的音色稍显黯淡但更有深度.这种特殊的音色差别带来了许多特殊的把位运用.例如意大利作曲家维托里奥·蒙蒂的《查尔达什》的第1句旋律,就采用了单弦高把位换把演奏.这种在同一根弦上的演奏,使音色音质更加统一,同时声音更具深沉而厚重.高把位的音色能体现作者深沉而又强烈的感情,给人无尽的思考.这样的例子还有很多,《梁祝》的经典旋律、西班牙交响曲开头的旋律……都用了这样的方法.

在时域分析中,通过比较相同音高下不同琴弦“顿弓”演奏下的起振阶段可以发现,平均起振时长从长到短的弦分别为E弦、A弦、D弦、G弦;4根琴弦的整体变化趋势较为一致,其中E、A弦的整体振幅明显高于D、G弦的整体振幅.可以说低把位演奏起振时间更长,振幅较高,而高把位演奏时起振时间更短,振幅较低.总体来说高把位演奏的音色更有紧张感,这种紧张感使得高把位的声音更有张力.在《圣桑b小调第三小提琴协奏曲》中,整个开头旋律要求在G弦上演奏,通过连贯的换把动作,使得声音更富有穿透力和张力,演奏效果大气磅礴[14].如果只在第1把位进行演奏的话,尽管能达到同样的音高音准,但在音色音质和音乐情感表达方面就会显得平淡而索然无味.

事实上,正是换把技术的出现使得小提琴成为了一个音色多变、音乐表现力突出、音域更加宽广的乐器,使小提琴变得越来越个性化、技巧化.同时换把技术的出现拓宽了与小提琴相关的作曲范围,本研究结果也为小提琴音乐创作、演奏等方面提供了理论依据.