生化工程一代宗师:怀念恩师王义翘教授

李世雄(Steven Lee)

(美国BioGENEXUS公司,亚利桑那州 菲尼克斯 85259,美国)

前言

王教授生平及其恢宏志业已有多方推崇描述,细节请见文献资料[1-7]。过去50年,在多变的大环境挑战下,由传统发酵工艺增益食品工业并与小分子化学制药共存,到重组基因技术开创第一代微生物为本的生物制药,演进到现代动物细胞为本的抗体生药,王义翘教授一直致力于开拓生物化学工程跨界教育,造育英才。他执着奋斗一生,扎根生物科学基础及工程实践,对于今日生物制药产业的蓬勃发展,功不可没;切实做到了——立德、立功和立言——王教授推进生化工程将其发扬光大自成一家,获得麻省理工学院(MIT)学院教授(Institute Professor)至高荣誉,学生遍布天下,此乃立言;在MIT创建美国国家级生物技术工程中心(BPEC),整合生物技术和化学工程,培养专业人才进入产学界服务,奠定生物制药产业CMC(Chemistry,Manufacturing and Control)专业基石,其众多弟子同道们发挥产业领军作用,造福大众健康,成绩斐然,此乃立功;此外,王教授一生工作勤奋、以身作则,追求卓越、创新不渝,照顾学生、慷慨无私,其德行彰显于学生,影响深远,此乃立德。本人有幸受教于大师,在事业上更受惠匪浅。古云“一日为师,终身为父”。吾敬恩师如同父执,终身得其提携协助及至合作,师恩浩瀚。悼念之余,特此将个人与恩师多年受教与合作亲身体验撰文与大家分享,以兹纪念。中国生药产业正值研发快速迈进之际,CMC工艺相关人才需求益巨,与当年王教授建立BPEC所面对的大挑战雷同。期盼藉此抛砖引玉,同学、同道和同志们传承其精髓,延续其教诲,再接再厉开辟中国新生化科技产业,培育专业人才,为广大群众医疗健康作出更巨大的贡献。

1 立言

1.1 传承嫡系大师,浑然自成一家

古云:“师者,传道授业解惑也。”王教授致力于教育事业,言传身教,数十年如一日。他于1965 年加入MIT 的营养食品科学系(Nutrition and Food Science),成立生化工程组。后来改名为应用生物学系(Applied Biological Sciences),广收各种不同生命科学背景的学生,为60年代跨界教育之始。所谓“生物化学工程”,就是将工程原理灵活运用于生物体系中。当时微生物发酵及酵素(酶)技术广泛应用于食品及抗生素产业,细胞培养处于萌芽阶段。直到1982年加入化工系,适逢基因重组技术开始应用于大量生产胰岛素、生长激素等药品,生物制药产业人才需求扩大。回忆当时制药企业以小分子化药为主体,生化工程被视为“旁门左道”,发展极为艰难。王教授传承两位大师:Prof.Elmer Gaden,Jr.(哥伦比亚大学)和Prof.Art Humphry(宾州大学),将“生化工程之道”发扬光大。出于对他多元化教育的贡献与成就高度赞扬,MIT于1995年颁赠他“MIT学院教授”的至高荣誉头衔。这是MIT确认对学校、对其专业且对世界有卓越贡献、独具创举的教授所赋予的最高敬意与推崇。当代MIT学院教授不超过十二位,各种领域的杰出世界级人士中不乏诺贝尔奖得主及美国三学院院士,更值得一提的是,王教授是MIT工程领域学院教授中唯一的美籍华人。

此外,他还是美国工程院资深院士、美国艺术和科学院资深院士等。他跨多个领域共发表了近300篇学术论文。王教授开启跨界先河,除了化学和生物化学工程系(Chemical and Biochemical Engineering)外,如今各大院校都设有化学和生物工程学系(Chemical and Biological Engineering)、化学和分子生物工程学系(Chemical and Biomolecular Engineering)等。当年国际会议基金会(Engineering Conferences International,ECI)支持的生化工程会议如今已经衍生出生化分子生物工程会议系列(Biochemical and Molecular Engineering)、动物细胞工程会议系列(Cell Culture Engineering)、酵素(酶)工程系列(Enzyme Engineering)、生物制品纯化回收系列(Recovery of Biological Products)、代谢工程系列(Metabolic Engineering)、微生物工程系列(Microbial Engineering)、细胞疗法生产放大会议系列(Scale Up and Manufacturing of Cell-Based Therapies)以及整合连续生药生产工艺系列(Integrated Continuous Manufacturing)等。在这些国际工程专家会议上,该领域领军学者和产业人士聚集一堂,互相切磋,集思广益,讨论最新技术发展趋势及未来的挑战与机会,与会专家均收获丰富。

1.2 扎根科学基础,着重表达沟通

“严师出高徒”——除了学术到位外,王教授对学生们的沟通技巧及系统思考也有全方位严格要求。他常常说:“技术工作做好是一半,另一半是要求能沟通说清楚。”记得每次到学术会议发表论文报告时,他一定要求我们练习多次,阐明科学基础,要求极高。刚开始时生涩不通,被批评得体无完肤。多次再思考改进,终于成熟地把一个故事说得完美。所以当时美国化学协会(ACS)生物技术分会的最佳学生报告奖(Peterson Award),经常都是王老师的学生包揽。他一直强调遇到繁杂难题时,返回基础知识层面找答案,行远自迩啊!当时训练严苛,多年来不自觉已经养成好习惯。据此原则,每逢困难,终能迎刃而解。

1.3 突破现状转型,领导颠覆创新

综观王教授的研究方向,包罗万象,且总是每五年左右改变重点,领先进入新领域,从酵素(酶)工程、单细胞蛋白质、再生能源生物燃料、重组微生物基因表达高价值生物药、微生物反应器设计及放大、动物细胞培养及反应器设计、蛋白质折叠与重折叠再到蛋白质药物缓释放系统,皆是当时最艰难无解的当务之急。他勇于克服科技瓶颈,提出颠覆性创新方案。例如,分别以微载体(microcarrier)培养技术和填充床(fiberbed)设计克服了当时动物细胞需要表面吸附才能生长的低产能基本限制,即是一个典型的例子。

1.4 因应时势变迁,勇敢迎接挑战

1965—1975 年[4]:60 年代传统发酵产品主要是农业品加工制造,仰赖于多年的实际经验。微生物系统衍生的多为简单的化学品如酒精、醋酸、丁醇和丁酸等。更复杂的也止于氨基酸、抗生素等。此时大环境为石油价廉,石化副产物充分,但全球粮食及饲料面临供应短缺的危机。因此推动了微生物系统化石化副产物或农产废料为可食可饲的单细胞蛋白(single cell protein,SCP)研究成为开发主题。王教授的团队利用微生物的天然多样性,深入研究了生物反应器的传质性质及优化设计,量产单细胞蛋白。当时亚洲的发酵工艺由常规的酱油、酿酒等产业快速走向微生物突变筛选高表达菌株生产氨基酸,如味精(MSG)等调味料系列及以青霉素为主的抗生素系列。

1975—1985 年[4]:基因重组技术成功地将外源基因导入微生物并高表达高价值药物。生物科学的巨大进步,革命性地改变了制药产业,也促进了生化工程迎接第一波生物制药的量产挑战。基因泰克(Genentech,1976 年创立)及百健(Biogen,1978 年成立)开启了生物制药历史新页。目前约有130 多个基因重组蛋白药物经美国食品药品监督管理局(FDA)批准上市,全球合计近170 个。1982 年,第一个重组蛋白药——人工胰岛素上市,开启新的糖尿病治疗里程碑,替代不可靠的猪胰脏提取胰岛素。此后,人源生长激素(rh-growth hormone)、干扰素(interferons)陆续上市。

此时的大环境为石油能源危机暴发,促进了纯化酵素技术的开发。在美国国家自然科学基金(NSF)支持下,再生能源的追求导致了直接转化纤维素生物质(cellulosic biomass)各种平台的研究。王教授多元性团队合作计划成功地创造技术平台量产纯化酶,改善非牛顿流体(nonnewtonian fluid)真菌发酵的质量传递、气升式生物反应器(air lift bioreactor)、生物系统测试器(biosensors and monitoring),计算机对生化工艺过程控制及了解(computer bioprocess control)等研究。

2 立功

2.1 合产官学一体,格局恢宏天下

1985—1995 年[4]:大环境由于第一波用基因重组技术成功,开始改变传统化学为主的医药市场。上游研发成果丰硕造成下游形成瓶颈——CMC 变成生物药开发的重要人才缺口。所以,1985 年美国NSF 决定支持王教授领军成立定位国家工程研究中心(Engineering Research Center,ERC)的Biotechnology Process Engineering Center(BPEC)。这是当时生物技术领域唯一的美国国家工程中心,旨在跨越生命科学和化学工程技术,系统地开发生物体系的工程应用,为未来的生物药产业奠定基础。这是生化工程大幅成长的黄金时代。除了着重于新技术平台的开发外,培养未来生物药产业CMC 人才的摇篮已成型。BPEC 最大贡献之一就是把生物、化学、化工和应用生物学紧密结合,利用各个项目充分横向连接发挥潜能。很重要的一点是当时在MIT校园中,这四个科系所在建筑皆相连相通,除了各系名师纷纷开新生化技术课程外,学生选课自由,论文题材包罗万象,且互补衔接。这种环境促进多元碰撞,时常产生创新火花。有趣的是每天午餐时间,常见大牌教授(诺贝尔奖得主们)和学生一起排队吃饭,大谈尖端生物科技。

此时生物药制品仍以微生物为主流。但是以大肠杆菌为宿主高表达的重组蛋白经常造成在体内形成包涵体(inclusion body)无法释出体外。顽强的包涵体必须在细胞打碎以变性剂溶解后重新准确折叠回复原来活性后,再用色谱方法纯化回收。另一障碍是人类体内的蛋白质95%皆是糖基修饰过的糖蛋白。微生物没有糖化机制,因此动物细胞培养技术蓬勃发展成为主流课题。王教授带着团队建立了多项可以商业化的动物细胞培养技术平台如微载体等。动物细胞因为没有细胞壁,容易被搅拌器产生的剪切力或气泡破裂释能损害以致死亡。王教授团队开发多种反应器及供氧机制彻底解决了工艺放大及量化困境。第二波生物制药此时出炉,多为动物细胞培养技术的产品。如红细胞生成素(erythropoietin,EPO)、Factor Ⅷ和Enbrel(ethanercept)等。大环境下分子生物学的快速开展、分析技术的突飞猛进,引导着宏观的工程基础理论可以直接研究生物反应器设计及操作条件如何影响细胞代谢及蛋白质结构受环境影响的程度及变化。糖蛋白上附加的糖类结构繁杂且受生长环境影响大,直接改变最终产品药效,如体内存留时间、杀癌细胞效果等。笔者后来在百时美施贵宝(BMS)成功研发上市的Orencia®奥伦西亚(Abatacept,阿巴西普)就是极端的实例:抗体融合蛋白(antibody fusion protein)附有八个糖基体,其结构高度影响药效且对生产工艺条件极为敏感,放大时控制条件甚难掌控。当时生产工艺放大时糖基结构不易复制是在工业界遇到的前所未有的挑战,造成美国FDA 在BLA 审批时的极大困扰。这也是三期临床样品CMC 质量控制的重要案例。当时其他出名案例就是商品尔必得舒®(Erbitux®)的附有二糖基修饰的西妥昔单抗(Cetuximab)。BPEC 时期的更多细节可参考本专辑中苏志国老师的文章《王义翘先生和BPEC 对生物化学工程犮展的巨大作用》[7]。

2.2 造育领导英才,桃李遍布天下

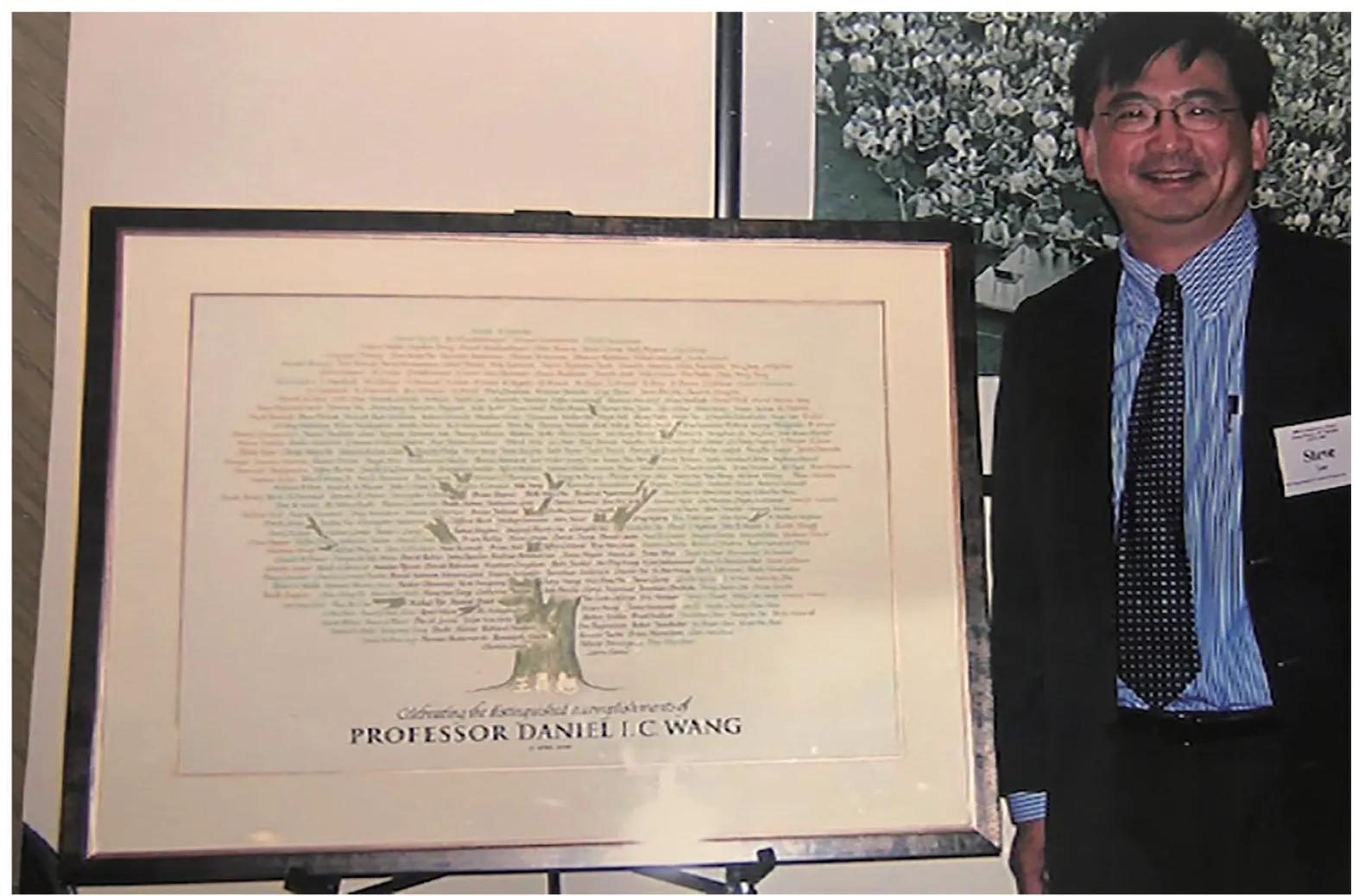

2006 年庆祝王义翘教授70 岁生日时,我们把他的所有门生和他们的学生们的名字收集好画成一棵根深叶茂圆满的大树——王教授学生家族树(Daniel I.C.Wang’s Academic Family Tree)送他作礼物(见图1、图2)。学生毕业后,无论是在产业界、学术界或政府单位,都能发扬“王教授精神”,成为国际生物技术领域的领导中坚力量。由王教授学生们捐资创立的Daniel I.C.Wang Award 第一位得奖人Noubar Afeyan 博士,是美国旗舰创投基金公司(Flagship Venture)创始人及总裁,1986 年毕业后白手起家,研发新型高效色谱系统,创立的PerSeptive Biosystms 后来被Perkins Elmer 收购。其旗舰创投基金多年来执意投资颠覆性创新的生技公司,成功开发了许多技术平台,例如,当前Moderna 的mRNA 疫苗应用于对抗新冠病毒(COVID-19)。他秉持的就是王教授的追求卓越、勇于创新的精神!第二位得奖人James Swartz 博士更是生技产业界的翘楚,美国国家工程学院院士,先后于礼来(Eli Lilly)及罗氏基因泰克公司(Genentech/Roche)任职后,返回斯坦福大学任教,研发无细胞合成生产技术平台(Cell-Free Biosynthsis)成功,并创立Sutro Biotch 将平台付诸产业化。他是“学而优则商,商而优则学”的典范之一。其他“学而优则商”的领䄂同学还有Dr.Jeff Cleland 博士,他是王教授的得意门生,进行医疗蛋白活性方面的研究,毕业后到基因泰克任职,开发生药制剂增进稳定度、保持活性之后,连续设立多家创新生技公司,是“连续创业者”(serial entrepreneur),Ashvattha Therapeutics,Inc.创办人,现任董事长及总裁。Dr.Rahul Sighvi 博士是另一特例,MIT 毕业后到默克疫苗研发部门工作,同时在宾州大学商学院读商业管理(EMBA)后加入Novavax 为总执行官,领导团队开发创新微米颗粒疫苗平台。

Daniel I.C.Wang,a MIT Institute Professor,was considered as one of the founding fathers of biochemical engineering.Source Image:Stu Rosner

图1 王义翘教授学生家庭树(70岁生日礼物)[4](2006年底,两百多位学生、同事、好友在MIT共聚一堂,庆祝王教授70岁生日)

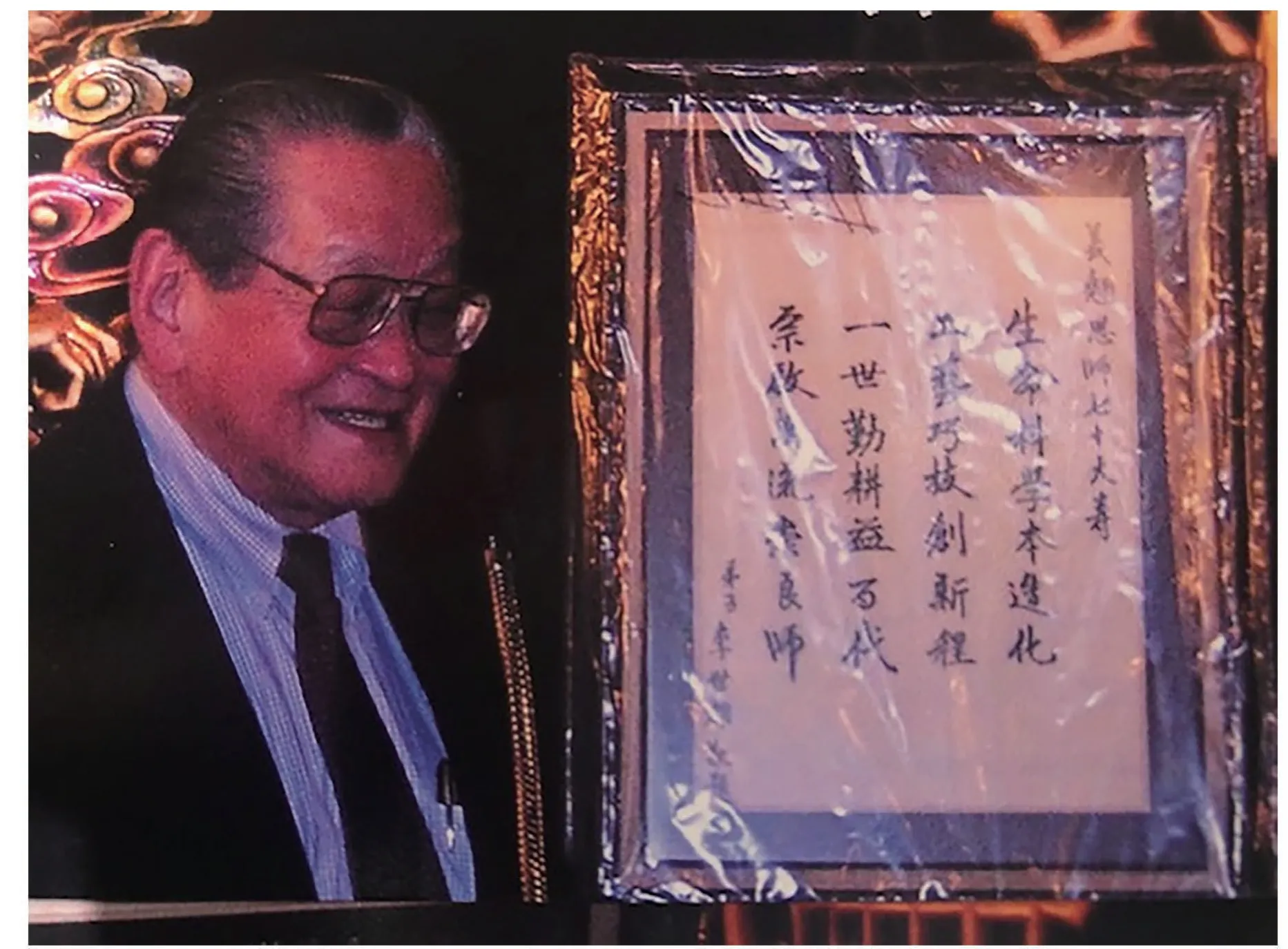

图2 王义翘教授与”生化工程一代宗师”诗句本人特别作了一首诗作为他的生日礼物:生化工程一代宗师生命科学本造化工艺巧技创新程一世勤耕益百代宗启万流崇良师

在完成了关于动物细胞培养基系统定量分析及设计的经典论文后,谢良志博士先到美国默克公司生物工艺开发部门任职数年,2007 年返回中国和王老师合作创立北京义翘神州科技股份有限公司,同时任协和医科大学教职,提供全方位CRO 服务赋能中国生药产业早期研发的重大技术需求。2020 年6 月22 日,北京神州细胞生物技术集团股份公司(Sinocelltech Group)(简称:神州细胞)在上海证券交易所科创板挂牌上市,开启在A 股资本市场的新征程。神州细胞从事创新生物药产品包括蛋白药物、抗体药物和基因工程疫苗,适应证涵盖肿瘤、自身免疫系统疾病、遗传病和感染性疾病等。他是王老师另一“学而优则商”的创业典范。由台湾去MIT,先后受教于王教授门下的,除了本文作者以外,还包括胡维硕教授(现任美国明尼苏达大学教授)、王思达博士(曾任台湾国光生技公司首席技术官)、邱紫文教授(现任台湾“东华大学”生命科学系暨生物技术研究所教授)、张幼翔博士(现任药明康德先进细胞及基因治疗公司CEO)等,都是生技产学界的领导人物。

2.3 深耕亚太发展,嘉惠新兴市场

王教授一直关心和支援华人国家和地区生物技术的发展,对回馈亚太地区不遗余力。多年来,在MIT及中国,王教授也一直广泛支持访问学者交流及博士后研究项目。他在中国与众多学者交流及阐述生化工程之道,如曹竹安教授[8](清华大学化工系生物化工研究所前所长,曾主持国家发改委重大生物医药事项行动计划)以及陈克勤博士[9](曾任丹麦诺和诺德中国研发中心主任)等。

2003 年,王教授应新加坡政府邀请协助成立生物工艺技术学院(The Bioprocessing Technology Institute,BTI)在A*STAR(Agency for Science,Technology and Research)出资下,指导落实国家战略重点:生化科技与工程。在新加坡国立大学设立分子生物及化学工程统合计划后,成立新加坡-MIT 研究和技术联盟(SMART),培养本土专业人力资源。同时联合政府成立A-BioPharma,这是亚洲首家动物细胞培养的合约研发生技(CDMO)公司。2008 年,和王教授朕手在新加坡创建其生技产业。本人应邀接手总裁(CEO)领导A-Bio Pharma 成长,为国际大药厂包括礼来(Eli Lilly)、葛兰素史克(GSK)、澳大利亚CSL等提供新药研发服务,学习关键技术,训练人才,实现新加坡自建生物医药研发及产业的愿景。适逢中国生物类似药(biosimilars)崛起,市场对质优价廉的抗癌生物药需求广大,却缺少研发生产的能力。2012 年成功为中国大药商绿叶制药集团(当时乃新加坡上市公司)收购,旨在以新加坡为国际基地,将高端生物科技引入中国,着手共同开发生物类似药,满足中国人民保健需求。

3 立德

3.1 工作勤奋有恒,凡事以身作则

王教授一生行事谨慎,自律甚严。当年他在MIT 的办公室和实验室在一起。他每天早上六点前后就到了,一直工作到晚上七八点。一周七天如是。学生们耳濡目染,自然受到感召,身教重于言传啊!记得当时准备BPEC 申请方案时,王教授早上三四点就到办公室工作了,持续了好几个月。后来才了解有五家名校申请NSF 经费,竞争激烈。成立后固定要交进度报告,定期现场核查评估绩效考核。毕业后还要接受釆访,验证BPEC培训学生的结果。印象特别深刻的是在BMS 升任副总裁后,返校参加BPEC 校友会接受采访录影。当时心情很激动,觉得总算没有辜负了老师教诲的一番苦心。

3.2 毕生追求卓越,坚持创新不渝

王老师给我人生最重大的启示就是“追求卓越,不求名利”(Pursue excellence,not money and fame)。他教学严谨,要求极高,挑战学生独立思考解决问题能力。在博士论文题目选择上,记得他常说“千万别做别人做过的事”(Don’t do anything others have done)。当时学生的论文题目是不可以用别人已经做过的题目。很多论文遇到死角常常向前走两步倒退三步,必须大胆选择走出去甚至改变方向,但是兼顾理论灵活运作。工程技术实质上就是科学知识的利用,许多发明就是在走到尽头时“山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村”。如果不坚持创新理念,很容易面对难度高的挑战就选择较容易的捷径走下去。最终的结果就难以达到“卓越”的境界。

3.3 立论刨根究底,勇于冒险尝试

我们当时的论文题目皆是难解的实际问题,寻求创新理念,不循常规的解决方案。还记得第一次讨论博士论文题材时,他只说了一句:“这边有一个大难题,工业界不能解决。你去想想看。”他常说“要去黑暗无光的角落去找寻失去的金币”(Find the coin in the dark)。总是鼓励我们“跳出框框的方式思考”(Think outside the box)。一旦确定目标就必须追根究底,克服万难,择善固执不可轻易放弃。在构思博士论文题目时,必须有理论基础,方能以简御繁,从根本上解决复杂的难题。但是也要讲究务实:生化工程技术设计和应用常受到生物系统的限制——其繁复的巧夺天工使得基本研究不到位,只能冒险尝试用各种假设去做实验尝试。

3.4 诚心照顾学生,慷慨无私支持

每次开国际会议他都会邀约学生在中餐馆聚餐,几届同学齐聚一堂,再听老师述说经典、讲笑话。他为人幽默风趣,喜爱与徒弟们共处,打网球,玩扑克,说故事……在产学界工作时大家都感觉得到作为“王教授家庭”一份子所受到的呵护与关怀。学生有所成就,是他最高兴欣慰的事。作学生时对王老师自然是敬畏有加,总是觉得自己不够“卓越”,尚需努力。毕业后发现他变成自己最好的朋友和同志,处处都得到他有形无形的加持。王教授是极少的在学校任教却满腹生意经的大师,他是全球首个生物技术公司百健公司的发起人之一。他还曾担任数个大型制药企业(如默克、辉瑞、百时美施贵宝等)、生物技术公司(如基因泰克、百健等)和新创企业的董事或顾问。在学时除了博士论文外,我们还做了许多解决重大产业问题的项目,比如当年最新式的优模22(Paragon 22)分站式生物反应器管理系统使用、抗生素高表达菌株筛选摇瓶自动系统开发;甚至在我们实验室地下室装备1500 升生物反应器配连续离心机,做放大实验及提供生技公司早期临床实验样品,实开合约式生产外包(CDMO)之先河。印象最深的是佛罗里达州一家全美最大食用酒精生产工厂,用柑橘榨汁后的残余为原料,加酵母发酵生产酒精,突然遭遇零酒精产量,每日损失百万美金。厂长十万火急,找王教授求救。他派两个学生(本文作者和Noubar Afeyan)亲赴战场,我们在极短时间内认定原因是开放式发酵糟乳酸菌严重污染,快速清理后,彻底改善生产工艺,得以恢复正常生产,解决了难题。感恩王教授为学生开道学习工业经验。

本人于1989 年毕业后,适逢现代生药产业萌芽,以基因重组动物细胞生产的高价值医疗蛋白药物为目标快速发展。承吾师指点加入跨国制药企业罗氏、默克和百时美施贵宝,利用丰富现有制药体系及经验,由各种项目实战中学习,把握机会革新转型。记得王教授曾私下谆谆教诲:“我们中国人在美国是少数,即使有才智过人,也必须要加倍努力才有出人头地的机会。”个人到默克公司多年,先去生物工艺研发部门(Bioprocess Development,Merck Research Labs)接手建立下游纯化先行工厂及实验室,虽没有经验但是一面做一面学各式分离纯化方法和工艺。参与放大到2 万升的大型发酵糟回收抗霉菌副产物的项目,实际用上了MIT 学的工艺放大理论。开发创新工艺,收率大幅提升,同时申请了专利,成为上市药物抗霉剂(Candidas®)的生产工艺。之后默克全面发展疫苗,本文作者应邀转战生产部门(Merck Manufacturing Division),从事各种(100+)商用上市疫苗的生产。提升技术层面之余,还要时时面对FDA 核查及质量管理的挑战。生产部门最大的限制是时间——所以养成了“战术解决眼前问题,战略根除长期障碍”的灵活手段。当时默克是全盛时期,连续七年当选为世界第一名的公司,有幸从生药工艺研发到最终商品制造,完成整个CMC 价值链流程的实战学习。

2002 年,百时美施贵宝(BMS)决定从传统化学药进入生物药领域,开发两个二期临床抗体融合蛋白治疗免疫疾病。急需一位有完整CMC 经验的专业领军人,全面招募团队(包括工艺开发、生产、质量、法规申报等),同时将实验工场整体提升成为商品生产基地,为日后公司产品全球化打下基础。这是少有的契机亦是绝大的挑战。本文作者传承“王教授精神”迎接挑战,克服万难,在3 年内建立专业团队,完成工厂cGMP 现代化,三期临床生产申报成功,于2005 年底Orencia®获得美国FDA 批准上市。启动利用大型代工公司Celltrion 和Lonza(CDMOs)生产初期商品供应外,在马萨诸塞州建设大生药工厂进军全球市场。

在生药产业“学校”学习20 年,2008 年“毕业”后适逢亚洲生物技术兴起,受吾师感召在新加坡A-BIo Pharma 之后,2012 年远赴印度投入贡献高品质且价格低廉(high quality and affordable)的生物类似药,参与全球第一轮战场——2007 年全球首个生物类似药Rituxiimab biosimilar,Reditux®在印度上市生产。回顾个人职场经历,处处都有王教授的德行感召,也延袭其风格,为不少“子弟兵”创造机会,直接支持其中国公司成长,如上海复宏汉霖生物制药有限公司总裁刘世高(Dr.Scott Liu)博士、澳斯康生药有限公司创始人和总经理徐霏(Dr.Fei Xu)博士及珠海普米斯生物技术有限公司总裁刘晓林(Xiao-Lin Liu)等。

展望未来

自1998 年基因泰克(Genentech)公司研发成功曲妥珠单抗(Trastuzumab)(HERCEPTIN®)上市以来,生物制药在抗癌和治疗自主免疫性疾病方面蓬勃发展,已成新药研发高效治疗免疫系统疾病主流。配合分子生物学革命性成长,更进入了基因和细胞治疗(gene and cell therapy)时代。中国自2015 年来快速改革政策,由生物类似药着手,以各种激励政策带动中国生物制药产业,而今成果丰硕。本文作者有幸直接参与上海复宏汉霖生物制药公司历经十年努力成功上市的中国首个生物类似药汉利康®(利妥昔单抗,biosimilar RITUXAN®,Rituximab)以及首个中欧双批的国产生物类似药汉曲优®(曲妥珠单抗,biosimilar HERCEPTIN®,Trastuzumab,欧盟商品名Zercepac®)研发,亲身经历了中国史无前例的生物医药快速发展期。目前中国生药产业加速成长,国际级的生药产业“领头羊”已有信达、百济神州及复宏汉霖等。最大的瓶颈之一就是CMC 专业人才欠缺。现在的形势就如同1980 年左右美国生物制药起始的状况,正需要如王教授般的世界级领导人创立类似BPEC的国家中心,全方位带动跨界人才的基本训练以及量产投入。王教授对中国培养人才的贡献可由纪念文章参考文献[7-9]等中略见。新一代的领导人是“有技术深度,又懂得商业运作”的综合体。正如跨界教育吸引和培养的都是兴趣宽广、好学好奇、工作勤奋、充满创意的年轻人。希望尽绵薄之力贡献所学,培养生技领导人才,协助创新公司顺利成长、成熟。和大家一起努力,继续完成大师任务与愿景。

Steven Lee

2021 年3 月